* 블로그를 찾아주신 분께 알려드립니다. 다음(daum) 블로그의 지속적 편집 에러로 제대로 된 교정/편집이 이루어지지 않았습니다. 따라서 같은 제목/내용의 '네이버 포스트'를 권장합니다.

역자 머리말

아래 글은 진보적 온라인 매거진으로 알려진 The Spinoff에 실린 기고문인데 평소 관심이 있는 소수민족 이민자의 정체성 관련 주제에 더하여 저자가 실질적 한국 출신 이민 2세대라 더욱 관심이 가 번역을 해보았다. 글에서 정확한 나이는 서술되어 있지 않지만, 저자 Joanna Cho(한국명: 조 은선)는 취학 연령 이전에 뉴질랜드로 부모님을 따라 이민 온 케이스로 자아 형성이 초기부터 뉴질랜드에서 이루어졌다고 보기 때문에 전형적 1.5세대라 보기 힘들고 차라리 2세대로 보는 것이 맞는다고 본다. 단지 출생지가 해외 여부인지에 따라 세대를 구분하는 것은 지극히 피상적이고 도식적이다.

파케하와 한국인 부모 사이에 뉴질랜드에서 태어난 혼혈 자녀는 파케하 문화와 아시안(한국) 문화를 동시에 접하면서 성장과정에서 진통을 겪을 수 있다. 혼혈 자녀와 마찬가지로 이민 2세대도 이런 이중적 문화 환경에서 정체성 혼란을 겪으면서 각자 나름대로 해결책을 찾는다. 어떤 이는 에스닉 한국인이 주 정체성(main identity)으로 가닥을 잡기도 하고 또 한국 교민과 접촉 기회가 드문 지역이나 환경에 있는 2세대는 완전한 일치까지는 아니어도 준 파케하 (semi-Pakeha)가 주 정체성으로 자연스럽게 자리 잡을 수 있을 것이다.

글을 통해 내가 이해한 저자 Joanna의 정체성 스탠스는 이전 글 ‘다른 에스닉 그룹 간 결혼의 의미와 전망 (上)’에서 서술했듯이 능선 위에 서서 양쪽 분지에 있는 파케하 문화와 한국 문화를 관조할 수 있는 경지에 도달한 것으로 보인다. 글 쓰는 것을 직업으로 하는 이들 특유의 자기 관조적 태도가 일조했을 것이다. 하나 나의 이 ‘능선 위치론’은 저자가 정확히 파케하 정체성 50% 그리고 한국인 정체성 50%를 가지고 있음을 의미하지 않는다. 글 중간에 보면 ‘우리나라의 역사(our country’s history)’라는 표현이 나온다. 완벽하게 공평히 뉴질랜드와 한국 두 나라 문화 사이에서 중립을 유지하는 정체성이라면 이 표현 대신 ‘뉴질랜드의 역사’라고 표현했을 텐데 저자는 ‘우리’라는 표현을 썼다. 자신의 기고문을 읽을 대다수 독자로 추정되는 파케하의 정체성과 자신이 정체성을 일치시킨 대목이다. 반면 한국은 모국(home country)이란 표현 대신 한국(Korea)이라는 중립적 표현을 지켰다.

기계적으로 완벽한 중립은 있을 수가 없다. 능선에 서 있다는 것은 우리가 칼날 위에 서 있을 수 없는 것처럼 조금이라도 한편에 치우칠 수 밖에 없다. 그러나 2세대의 파케하 정체성이 40%면 어떻고 60%면 어떤가? 중요한 것은 능선 양쪽에 서로 다른 문화가 존재한다는 것을 인지하고 그 문화에 대해 지속해서 이해하려는 ‘열린 자세’다. 이 열린 자세가 이중문화인으로서 혼혈인 그리고 2세대의 삶을 변방으로 밀려나게 하지 않고 오히려 인종 문화적으로 다양해지는 변화하는 뉴질랜드 사회에서 새로운 문화를 이끌어 나아갈 수 있는 주도적 위치로 이들을 바라보게 할 수 있을 것이다.

같은 시기에 1세대로 이민 온 나와 부모님의 손을 잡고 2세대로 이민을 온 저자의 글을 읽는 것은 유익했다. 어찌 보면 진부한 1세대 이민자의 청소년 자녀 뉴질랜드 성공적 적응기를 읽는 것이 아니라 더 나아가 어느덧 조카라는 이민 3세대를 바라보는 시점에 서게 된 2세대 ‘한국계 뉴질랜더(Korean New Zealander)’의 소회를 엿볼 수 있었기 때문이기도 한다.

한국 출신 이민자가 뉴질랜드와 뉴질랜드의 삶에 대해 쓰는 글은 크게 두 가지로 나눌 수 있다고 본다. 하나는 교민 미디어를 통해 흔히 볼 수 있는 교민 ‘우리’가 바라보는 ‘객체’ 뉴질랜드 형식의 글이며 주 독자는 ‘우리 한국인(혹은 교민)’으로 파케하와 같은 주류 사회구성원 독자는 포함되지 않는다. 즉 에스닉 코리안들끼리의 이야기다. 이런 부류의 글은 주류 사회의 시각을 의식할 필요가 없고 실제 하지도 않는다. ‘뉴질랜드에 사는 한국인(Koreans in New Zealand)’의 내러티브다.

다른 하나는 이번 글처럼 같은 뉴질랜더로서 ‘우리’의 이야기를 하려는데 ‘독자들인 너희는 잘 모르고 지나갈 수 있는 조금은 특별한 ‘나’의 이야기야’라고 말하는 형식이다. 이런 글의 특징은 자신의 ‘특수성’에 대해 초점을 맞추어 얘기하되 주류 사회 구성원 독자들의 공감이라는 ‘보편성’을 놓치지 않는다는 점이다. ‘한국계 뉴질랜더(Korean New Zealander)’의 내러티브다.

한국 티비 프로그램 중 외국인이 나오는 콘텐츠는 관심 있게 보는데 최근 탑골 랩소디라는 프로를 접했다. 다른 것보다 내가 흥미롭게 주목한 부분은 물론 꿈보다 해몽 식의 의미 부여일지 모르지만 1절의 가사는 한국어로 그리고 2절은 모국어로 부르는 외국인들의 노래 경연 포맷이다. 1절 한국어 가사는 보편성에 대한 부분이고 2절 모국어 가사는 특수성에 대한 부분으로 소수민족 이민자 혹은 외국인으로 주류 사회 구성원들의 보편적 공감을 잃지 않으면서도 자신의 특수성을 주류 사회 구성원에게 어필하는 방식으로 해석될 수 있다. 저자 Joanna의 이런 보편과 특수의 생산적 융합 노력이 성공하길 빈다.

지금까지 번역한 저널리즘 혹은 학술논문 위주의 글과 달리 문학적 글체에 전혀 미지의 문학/출판 세계를 접하다 보니 번역 진도가 매우 더디었다. 심지어 두어 문장은 건너뛰기도 했는데 그럼에도 번역에서 저자의 의식 흐름을 쫓아가지 못한 곳이 곳곳에 있음을 자인한다. 대신 이 블로그의 목적이기도 한데 새로운 것을 많이 배웠다. 아래 번역 글에 삽입된 링크는 하나(무라카미 하루키 책들)만 빼고 전부 내가 삽입한 링크들이다. 내가 정확히 모르는 것들은 다 링크를 걸다시피 했다. 사진들은 The Spinoff 원문에 있는 것을 그대로 빌린 것이라 별도로 저자에게 허락을 구하지 않았다. 마지막으로 저자도 더 많은 한국어(아시안) 책들이 영어로 번역, 소개되어 뉴질랜더들이 한국(아시안) 문화를 더 깊이 이해할 수 있기를 소망했는데 저자의 글을 한국어로 번역함으로써 교민 2세대의 삶과 생각을 교민들이 더 깊이 이해하길 바라는 나의 마음을 기쁘게 받아들여 주길 바란다.

=============

영어는 내 모국어: 뉴질랜드에서 아시안으로 산다는 것과 글 쓰는 것에 관하여 (English is my first language: On being Asian and writing in Aotearoa)

Joanna Cho | Guest writer

백인국가 뉴질랜드에서 아시안으로 성장한 조안나 조는 책 속에서 거울을 찾으려 했다.

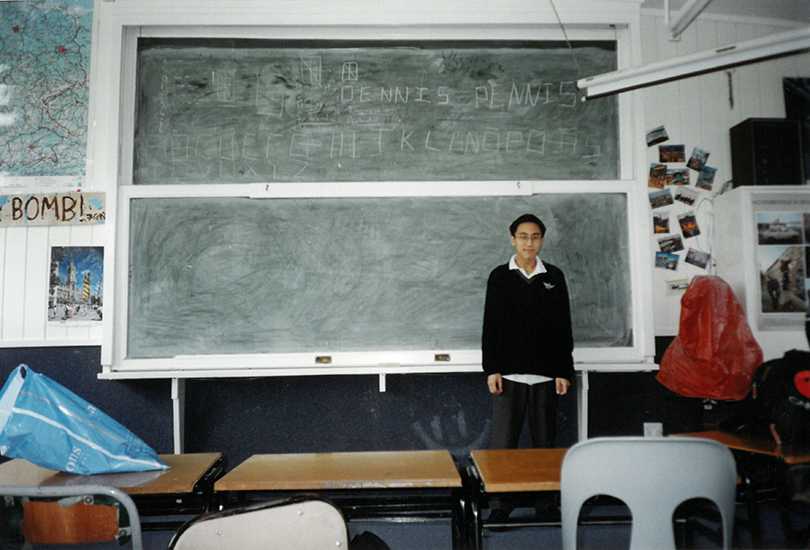

나는 자랑스럽게 POC(person of colour의 약자로 유색인종을 의미:역자 주)가 거의 없는 decile 10(학교 재학생이 거주하는 지역의 사회경제적 지위를 의미하는 decile rating 중 최고의 등급:역자 주)에 입학했다. 나는 내가 “백인”그룹에 속했다는 것에 자랑스러워 했다. Year 9에 남자 친구가 그의 럭비 동료들이 그를 보고 아시안과 데이트한다고 놀린다는 이유로 나를 떠났을 때 나는 묵묵히 받아들였다. 내가 영어 과목 상을 받으러 단상 위에 올라갈 때 웃음소리가 들렸는데 나도 따라 웃었다. 후에 새로운 영어 교사가 수업 후 나를 불렀다. 그녀는 내가 쓴 짧은 이야기를 읽었고 아름다운 글이지만 비유(metaphor)를 이해할 수 없다고 하면서 이어 ‘걱정하지 마, 영어가 네 모국어가 아니란 걸 알아’라고 말했다. 이에 나는 ‘영어가 제 모국어인데요’라고 말하자 그녀는 ‘아 그래?.....’라고 답했다.

내 생각에 우리는 단지 서로 더 잘 알지 못했을 뿐이다. 서구 문화(western vernacular)에는 과거도 그렇고 지금도 아시안 롤 모델이 없다. 티비에서 나오는 유일한 아시안 배역은 과도하게 섹시한 Charlie’s Angel (한국에선 미녀 삼총사로 알려졌다:역자 주)의 Alex Munday(중국계 미국인 Lucy Liu가 연기했다:역자 주)와 Gilmore Girls에서 억압받는 Lane (주인공 Rory Gilmore의 베프인 한국계 미국인 역인데 실제 배우는 일본계 미국인인 Keiko Agena가 맡았다:역자 주)인데 이 둘 다 아시안에 대한 인종적 스테레오 타입을 강화시켰을 뿐이다. 영화의 경우 Jackie Chan(성룡)을 제외하곤 대부분 아시안 배우는 조연이거나 미미한 역할였다. 음악은 화려한 색깔의 K-pop으로 폄하되었고 Memoirs of Geisha (한국에서 게이샤의 추억으로 번역되었으나 정확하게는 게이샤의 회고록이 맞을 듯하다:역자 주)가 백인 남성 미국인이 쓴 줄 모르고 사람들은 읽는다.

교실에서 우리는 “Chinese Whispers(옆 사람에게 메시지를 귓속말로 전달하며 최종 사람에게 어떻게 전달되나 지켜보는 어린이 게임:역자 주)” 게임을 했고 교사는 자주 ‘영어로 얘기해, 여기는 뉴질랜드란 말이야’라고 말했다. 언어와 문화를 습득하는 우리의 능력은 우리의 전반적 지능(intelligence)과 가치(worth)를 대변했다. 나는 친구의 집에 갈 때마다 작아졌고 내 집에서의 예의가 얼마나 다른지를 새삼 느끼곤 했다.

작년 Whitireia의 출판 수업을 듣기 전까지 나는 뉴질랜드의 도서관 선반에 아시안 작가의 작품이 거의 없고 책 속에서도 아시안 캐릭터를 찾기 힘들다는 것에 대해 깊이 생각해 본 적이 없었다. 내가 mirror books(자신의 문화를 돌아보게 함으로써 자시의 정체성 확립을 도와주는 책:역자 주)와 window books(다른 사람의 경험에 대한 관점을 제공해주는 책:역자 주) - 이를 통해 자신을 보거나 당신의 세상과 다른 세상을 보여주는 - 에 대해 알게 되었을 때 나는 어렸을 때 나처럼 생긴 캐릭터가 나온 책은 단 두 권밖에 읽지 못했다는 것을 깨달았다: Adeline Yen(중국계 미국인 작가이자 의사:역자 주)이 쓴 Chinese Cinderella(2차대전 당시 저자의 성장 과정을 담은 자서전: 역자 주)와 Amy Tan(2세대 중국계 미국인 작가: 역자 주)이 쓴 The Joy Luck Club (영화로도 나왔다: 역자 주) - 심지어 이들은 한국인이 아니다. 단지 아시안일 뿐.

크라이스트처치의 Scorpio Books의 매니저 Kit Lyall은 우리 클래스 강의에서 우리들은 우리들에 대한 묘사(representation)를 볼 때까지는 우리가 묘사를 얼마나 자주 갈망하는지 모르기에 우리의 삶 전체가 어디에 있었는지 궁금해한다고 얘기한 바 있다. 또 “다양성의 부재는 사람들이 자신을 얼마나 다양하게 볼 수 있는가에 영향을 미칠 뿐만 아니라 지배 문화 계층으로부터 우리가 어떻게 보이는가(혹은 보이지 않는가)에도 영향을 미친다. 그리고 이 영향은 광범위하게 서서히 퍼지며 서점과 도서관을 뛰어넘는 영역에서 나타난다.” 동성애자로서 그는 개인적 경험으로부터 이를 알고 있었다.

마지막 과제로써 출판업계 이슈에 대한 세미나에서 나는 뉴질랜드에서 아시안 작가 출간 작품이 없음에 관해 조사했다. 나는 어떤 장애물이 뉴질랜드에서 아시안 작가들의 활동을 저해했으며 이 문제를 해결하기 위해 어떤 조치가 취해지고 있는지 알고 싶었다. 2018년 센서스를 따르면 뉴질랜드 인구의 15.1%는 아시안인데 출판업계도 유사한 비율을 가졌는지 자신할 수 없었다.

나는 6명의 출판업자와 5명의 아시안 작가에게 많은 질문을 담은 이메일을 보냈는데 모두 통찰력 있는 대답을 친절하게 보내주었다. 답을 준 아시안 작가들은 뉴질랜드에서 아시안 작가들이 겪는 장벽을 나열했다 - 공통으로 백인 위주의 문단, 아시안 작가의 글은 구색용 혹은 유행 취급, 압도적으로 영어만 고집하는 폐쇄적이고 연줄 위주의 출판계, 출판해 줄 곳이 제한되어 있다는 점, 글쓰기만으로는 수입이 부족해 일과 글쓰기 병행이 힘들다는 점, 아시안 작가들의 책은 상업적이 아니거나 폭넓은 독자들에게 어필하지 않는다는 출판업자들의 선입견, 아시안 작가들은 특정 방식으로 혹은 특정 주제에 대해 글을 써야 한다는 인식 등.

나는 작가들을 ethnicity 별로 카테고리화하는 것이 상식적인지 궁금했는데 이에 대해 Gregory Kan (싱가폴 태생 뉴질랜드 시인: 역자 주)은 “한편으로 그것은 훌륭한 마케팅과 노출 수단이 될 수 있지만 다른 한편으로 위축적, 구색용, 착취적이 될 수 있다”라고 말했다. Sharon Lam(홍콩 태생의 작가: 역자 주)은 “아주 바보같이 보이지만 지금은 여전히 중요하다. 지금은 누구를 “여성~~~~”로 소개하는 것이 바보같이 들리지만, 이전에는 그들의 주장을 키우고 주류의 시선을 끌 수 있다는 점에서 중요했다. 따라서 뉴질랜드 문단에서 아시안의 목소리가 더 커진다면 그런 카테고리는 필요하지 않을 것이다.”

나는 이것이 궁금했다. 왜냐하면, 인터뷰를 위해 아시안 작가들을 조사했을 때 사람의 이름 혹은 외모만으로 그 사람의 ethnicity를 얼마나 쉽게 추정하고 또 그것이 얼마나 쉽게 잘못될 수 있는지 깨달았기 때문이다. 예를 들어, Hanya Yanagihara - A Little Life의 저자 - 는 일본 이름을 가지고 있지만 미국인이다. (이 대목은 Joanna가 ethnicity와 nationality를 혼동한 듯싶다. 미국인(American)은 ethnicity가 아니다:역자 주). 4년 전 미국 시인 Michael Derrick Hudson은 그의 시에 Yi-Fen Chou를 필명으로 사용해서 사람들을 크게 웃게 하였다. 그는 자신의 실명으로 40번 그리고 필명으로 9번 출판이 거절된 바 있다. 하지만 그 해 최고 미국의 시 선집에 포함되었다. 그 이유가 시인이 중국 여성(다양성을 위해)이라고 생각해서일까 아니면 49번이나 거절당한 그 시가 정말 훌륭해서일까?

아시안 작가들에 대해 출판업자에게 물어봤을 때 그들은 아시안 작가들이 제대로 노출이 안 되어 있음을 인지하고 있었으며 출판업계는 더 다양성을 가지는 것이 중요하다고 답했다. Lawrence and Gibson(웰링톤 소재 독립 출판사:역자 주)의 편집자 Murdoch Stephens는 “우리는 결단코 반 인종차별 입장입니다. 따라서 아시아를 비하하거나(orientalist) 아시안이나 아시안 문화에 대해 스테레오타입을 가지고 묘사하는 책은 출판하지 않습니다.” 난 출판업자들이 그렇게 말하지 않아도 모든 출판업자는 반 인종차별주의자라고 생각하지만, 최종 책에서는 볼 수 없는 차별적 행위들 - 어떤 tone이 감시되었는지, 어떤 지도가 금지되었는지, 누가 배제되었는지 - 이 언제 있는지 말하기는 힘들다고 생각한다.

지난해 내가 진행한 프로젝트 중 하나는 Whitireia Journal of Nursing, Health and Social Services였는데 내가 편집한 article 중 하나에 ESOL 학생의 인용문이 있었는데 많은 문법 실수가 있었다. 이에 관하여 우리는 그의 글을 어느 정도로 수정할 것인지 팀 토론을 했는데 결론은 글쓴이의 개인적 목소리를 존중하는 것이 중요하다는 판단하에 수정을 최소화하기로 했다. 출판에서 저자와 독자에 대한 배려 사이에는 항상 줄다리기가 있는 듯 보이며 동시에 Brannavan Gnanalingam(스리랑카 출신의 작가: 역자 주)의 표현을 따르자면 “가상의 독자에 대한 전 세계적 보수적 경향”도 보인다.

이것이 바로 많은 출판업자가 Creative New Zealand (CNZ)(뉴질랜드의 예술을 장려하고 성원하는 정부 산하 단체: 역자 주)의 펀딩 같은 것이 없으면 소수 에스닉 그룹을 위한 그리고 그들에 대한 출판을 주저하는 이유일까? - 왜냐하면, 출판업자들은 항상 평균 독자를 겨냥하는데 뉴질랜드 경우 Joan’s Picks (Whitcoulls의 book manager Joan Mckenzie가 추천하는 도서목록:역자 주)을 좋아하는 40대 백인 여성이다. 만약 우리가 이같은 가상의 독자만을 위한 책을 출간한다면 앞으로 어떤 일이 전개될까? Gnanalingam은 또 “뉴질랜드에는 모든 것을 위한 시장이 없다. 이 말은 역으로 모든 것을 위한 시장이 있다는 의미다. 왜 우리 선택이 럭비 자서전과 식민지 유산이 훑고 지나간 시골의 파케하 남자 이야기들로 제한되어야 하나? 아시아의 책들이 필요하다.”

뉴질랜드에서 아시안 작가들을 위해 Huia Publisher (웰링톤 소재 독립출판사로 마오리 저작과 이중문화에 많은 관심을 기울이고 있다: 역자 주)만큼 하는 출판사는 없는 것으로 보인다. 내가 아는 한, 신문을 제외하고 특별히 아시안 작가들을 위한 플랫폼은 Migrant Zine Collective (유색 인종 이민자들이 자신의 주장을 담아내기 위한 만든 잡지: 역자 주)와 2016년 창간 이후 제대로 펀딩을 받지 못하고 있는 온라인 저널 Hainamana(Chinese를 뜻하는 마오리 말로 뉴질랜드 내 아시아 예술과 문화적 담론의 육성을 목표로 한다: 역자 주) 정도가 아닐까 싶다. Hainamana의 편집장 Amy Weng과 Alison Wong은 3월에 Matatuhi Foundation의 지원으로 새로운 프로젝트 Epitaph(이 프로젝트에서 저자 Joanna의 인터뷰도 볼 수 있다: 역자 주)를 시작했다.

나는 편집자로서 그리고 작가로서 나의 역할을 생각한다. 지난해 나는 그 어느 때보다 더 ‘우리나라’(명백히 뉴질랜드를 의미하는 것으로 보인다:역자 주)의 역사와 마오리 문화(tikanga)와 언어를 공부했다. 출판 과정에 관한 공부를 하면서 난 처음으로 정체성, 존중, 표현(representation)과 접근성(accessibility) 등의 주장이 가슴에 와 닿았다.

나는 오클랜드에서 한국인 부모 밑에서 태어나 영어와 한국말을 유창하게 하는 조카들을 생각한다. 각각 3살, 5살 그리고 8살인 이 아이들은 영어와 한국어로 된 책들 둘 다 읽는데 과연 앞으로도 계속 자신들과 닮은 주인공이 나오는 책을 읽고 생일에 미역국(한글로 표기했다:역자 주)을 먹으며 어른에게 절을 하면서 이중문화를 가진 유색인종의 삶을 살아갈까? 나는 자신만의 반항적 표현으로 자녀에게 모두 한국 이름만을 지어준 자매를 생각한다. 나는 7살 때 새 학교에서 내 이름 “Eun Sun”이 발음하기 어렵다는 이유로 교사로부터 이름을 바꾸라는 이야기를 들었다. 놀이터에서 애들은 “Peter-Piper-picked-a-peck-of-pickled-peppers” (발음하기 어려운 대표적 구절(tongue twister): 역자 주)를 빠르게 말하는 연습을 하고 있었다….

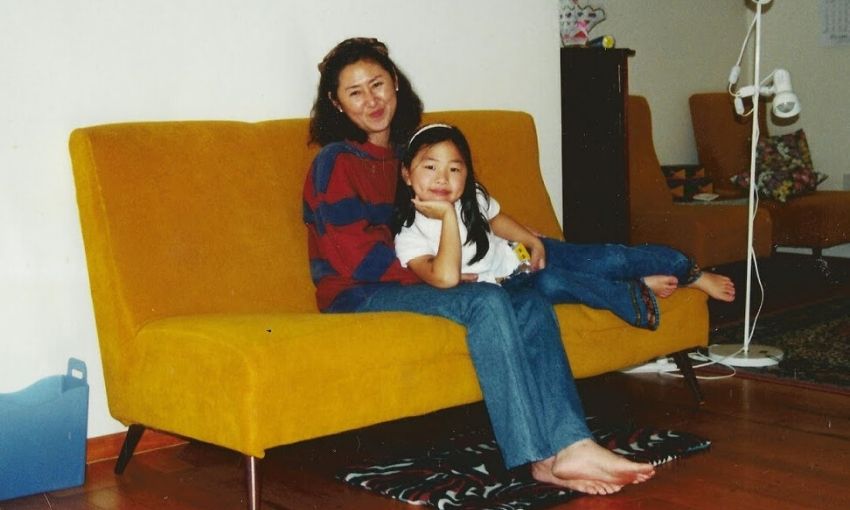

90년대 초 오클랜드로 이민 와 영어를 능숙하게 말하는 것을 배운 적이 없는 내 ‘엄마’(한글로 표기했다:역자 주)를 생각한다. 한국에서 태어나 여기에서 자란 나 역시 한국어로 말하고 한글(한글로 표기했다:역자 주)을 읽고 한글로 글 쓰는 것에 자신이 없다. 우리는 서로 다른 딜레마에 직면하고 있다. 뉴질랜드에는 한국인 작가들의 영어 번역서가 많이 없다. 엄마는 도서관에서 몇 안 되는 한국어책만을 찾을 수 있을 뿐이다. 엄마는 해외에서 책을 주문할 경제적 기술적 능력이 안된다. 엄마는 debit card가 없다. 우리는 종종 서로 이해하지 못해 긴 침묵에 빠지곤 한다.

보다 많은 번역서가 소개된다면 문화적 차이를 명확히 이해하고 긍정적으로 바라보는데 도움이 되고 뉴질랜드의 아시안들이 모국어를 보존하고 자신의 정체성을 수용하고 더 잘 이해하는데 도움을 줄 수 있을 것이다. 또 문화 간 거리를 좁히는데 도움을 줄 수 있다; 기본적으로 모든 면에서 더 나은 삶으로 우리를 인도할 것으로 생각한다. Chris Tse(중국계 뉴질랜드 작가:역자 주) 역시, “다른 나라와의 번역 ‘교환’을 통해 서로의 글에 대해 더 잘 알 큰 기회가 있다. 이는 최근 저작물뿐만 아니라 고전 저작물도 포함될 수 있다”고 동의한다.

나는 생각하곤 한다: 35밀리 필름으로 아시안 식품점에서 길거리 패션으로 사진 찍기; 남자의 상상이든 아니든 복종적 여성(Submissive Woman) 수사(trope)로 채워진 무라카미 하루키 책들의 압도적 존재감; 뮤직비디오에서 한국어 쓰기. 나는 Gwen Stefani (미국의 여성 싱어송라이터:역자 주)의 Harajuku girls (4명의 일본계 미국인 백업 댄서:역자 주)의 포즈들을 기억하곤 한다. 한 병 14달러로 소금에 절인 양배추로 팔리는 ‘김치’(한글로 표기:역자 주). 아시안 문화는 “엣지(edgy)”있고 백인 남자들은 소주 마시는 것을 좋아한다. 학생들은 영어를 가르치러 아시아로 날아가고 있다. 우리는 커다란 칭다오 병맥주를 사서 빈티지 옷을 입고 공원에서 마신다. 우리는 더 잘할 수 있다. 사람들은 그들이 이미 알지 못하는 것을 알고 싶어 한다. 이들에게 새로운 언어와 문화 - 새로운 인물, 역사, 철학 등- 를 알려주자.

나는 지금 이글을 웰링톤 국립도서관에서 쓰는데 여기에는 중국 작가들이 쓴 책들과 뉴질랜드 중국인들에 대한 역사책들이 비치되어 있다. 나는 아시안 친구들이 많이 없다. 내 가족들은 다른 곳에 살고 있다. 때로 향수가 느껴지고 우유 잔 같은 공간을 채워 줄 그 무언가가 필요하다. 나는 길거리에서 한국 사람들이 ‘한글’(Joanna가 ‘한국어’와 혼동한 것 같다: 역자 주)로 이야기하는 것을 듣고 싶다. 다른 것에도 이런 식으로 느끼는 것들이 있다는 것을 안다.

휴식 중이다. Chris Tse의 2014년 시집 ‘뱀띠 해에 죽는 법(How to be dead in a Year of Snakes)’을 읽고 있다. 1905년 웰링턴이 무대다. 파케하 남자가 “중국인 사냥” 중이라고 선언했다. 길에서 우연히 부딪친 중국 남자를 사살했다. 실화다.

'뉴질랜드 이야기' 카테고리의 다른 글

| 뉴질랜드에 단체관광 온 한국인 '아줌마'의 전형적 모습? (0) | 2020.06.03 |

|---|---|

| 직장 동료를 존중해서 항상 영어를 사용하기 바랍니다 (0) | 2020.06.01 |

| Todd Muller의 국민당을 어떻게 이해해야 할까? (0) | 2020.05.29 |

| 코로나바이러스로 탄생한 우리 시대 새로운 자화상 - 레벨 2에서 매춘 (0) | 2020.05.26 |

| 뉴질랜드 정부 상업용 렌트에 대해 해결책을 내놓다 (0) | 2020.05.21 |