* daum 블로그의 지속적 편집 에러로 교정/편집이 제대로 이루어지지 않습니다. 따라서, 어느 정도 교열이 되었고, 보다 나은 가시성/가독성을 가진 '네이버 포스트'(링크)를 권장합니다.

필자 소개말

아래 에세이는 2013년에 처음 쓰였다가, 2019년 블로그를 시작하면서 숫자 중심으로 일부 정보를 업데이트한 후 번역해서 올린 글입니다. 따라서 에세이에서 인용한 정보와 사례가 2022년 현시점을 반영하지 못할 수 있음을 미리 양해 구합니다. 제대로 된 리비젼을 생각하던 중, 2021년 하반기에 한국의 북저널리즘과 인연이 닿아 대폭으로 보완한 후, 책(종이/온라인)으로 출판까지 하게 되었습니다. 유감스럽게도, 출판 계약에 따라 새로운 버전은 블로그에 공개할 수 없음을 안내드립니다. 시중에 출판된 책의 제목은 ‘다문화 쇼크’입니다. 관심 있는 분들은 링크를 따라가시기 바랍니다.

한국의 다문화주의(multiculturalism)에 대한 담론들(discourses):

자유주의적 보편주의 (liberal universalism), 글로벌 자본주의(global capitalism)

그리고 민족국가(nation states) 간의 복합적 충돌

머리말

몇 년 전, 한국이 다문화/인종화(multiethnic) 되어가는 상황을 상징적으로 보여주는 사건이 있었다. 싸이의 강남스타일 뮤직비디오에서 인상적인 모습을 보여주면서 ‘리틀 싸이’로 불렸던 황민우 어린이의 홈페이지가 그의 엄마가 베트남 여성이라는 이유로 극우 온라인 커뮤니티로부터 ‘열등한 튀기’라는 인종차별적 댓글들로 도배되다시피 했었다. 이 사건은 즉각 한국 대중으로부터 인종차별주의라는 비판을 불러일으켰으며, 황민우 에이전시는 이 댓글들을 남긴 자들을 상대로 고소하였고 대중들도 이를 당연스러이 받아들였다.

그러나 그 황민우 군의 부모가 아들의 명성을 이용하여 한국 신랑과 베트남 신부 간 국제 중매결혼 비즈니스를 한다는 사실이 밝혀지면서, 한국 대중들은 그의 부모에게 차가운 시선을 보내기 시작했다. 이런 한국 대중의 태도 전환은 단순히 아들의 명성을 자신들의 비즈니스에 이용한다는 이유뿐만 아니라, 중국이나 동남아시아 등으로부터 신부를 수입하는 국제 중매결혼 관행 자체에 대한 비판적인 태도로부터 기인했다.

이 사건과 관련하여 흥미로운 현상이 목도되었다. 한국 거주 외국 여성을 보여주는 두 티브이 프로그램이 있었는데, 하나는 한국에 사는 외국 여성들의 삶을 가벼운 방식으로 다룬 ‘미녀들의 수다’라는 토크쇼였으며, 다른 하나는 주로 동남아 신부들의 한국에서의 삶을 다룬 ‘러브 인 아시아’였다. 두 프로그램 모두 2010년과 2015년에 각각 종방하였다.

이 두 프로그램은 계급적 시각에서 비교될 수 있었다: ‘미녀들의 수다’가 서구권으로부터 온 전문 직업인 혹은 학생들과 같은 외국 중산층 출신의 한국 내 문화 체험을 주로 묘사했다면, ‘러브 인 아시아’는 중국이나 베트남, 태국 그리고 필리핀과 같은 동남아 출신 저소득층 신부들의 한국 정착 과정을 카메라에 담았다. 그러나 이 두 프로그램은 한국 일부 대중으로부터 외국인들의 미화와 현실의 은폐라는 비판을 공히 받았다. 특히 ‘러브 인 아시아’는 국제결혼을 미화함으로써, 한국 대중으로 하여금 이들 외국 신부가 성공적으로 정착하고 있다는 착각을 일으키게 한다는 비판을 많이 받았다. 흥미롭게도 ‘미녀들의 수다’에서 가장 인기 있었던 미국 출신 출연자는 마약 유통으로 고소되었으며, ‘러브 인 아시아’에서 출연한 바 있었던 필리핀 출신 신부는 한국에서 최초로 비한민족출신 국회의원이 되었다.

이런 일련의 현상들은 2012년 조선족 출신 오원춘이 저지른 잔혹한 토막살인으로 생겨난 외국인 노동자들에 대한 강한 적대감과 더불어, 한국 사회가 불과 20여 년 전까지는 경험해보지 못한 새로운 형태의 문화/인종 관계(ethnic relations)를 겪고 있음을 보여주고 있다. 이 글은 현재 한국의 다문화/인종 현상을 가져오게 한 한국 정부의 이민/이민자 정책을 둘러싼 담론들에 대한 고찰이다. 이 글은 크게 4개의 섹션으로 나누어져 있다. 첫 번째 섹션에서는 한국의 이민 역사와 이민자 현황 그리고 사회경제적 배경에 대한 탐구가 이루어질 것이다. 두 번째 섹션에서는 소위 다문화주의 (multiculturalism)로 일컬어지는 한국 정부의 이민정책에 대한 학계의 비판적 담론들을 다룬다. 세 번째 섹션은 반이민 혹은 반 다문화주의를 주장하는 시민그룹의 주장에 대한 알아본다. 마지막 섹션에서는 한국 정부의 이민정책에 대한 학계의 담론과 반이민을 지지하는 목소리에 대해 이론적 분석을 시도할 것이다.

개 요

순혈주의 신화

이 에세이에서 사용될 용어들은 다음과 같은 정의를 가진다. Ethnicity(ethnic group)는 조상, 외모, 역사 그리고 언어 등을 포함한 공통된 요소들을 기반으로 한 카테고리이다; 반면 민족(nation)은 자신들의 영토(territory) - 독립적 국가 형식이 아니더라 -를 가진 ethnic group이다; 그리고 국가(state)는 통일된 정치 체제하에서 살고 있는 조직된 공동체이다. 이 정의에 따르면 한반도는 이민자들이 본격적으로 유입되기 시작한 20여 년 전까지만 해도 절대적 다수의 한 민족과 두 국가(남한과 북한)로 이루어졌다고 할 수 있다. 첫 1천 년 동안 한반도에는 여러 왕국이 존재했었지만, 고려왕조가 설립된 985년 이후 남북한으로 분단된 1945년까지 오직 한 국가(왕국) 형태로만 존재했었다고 볼 수 있다.

이런 한국의 역사를 고려했을 때 서구 학계의 민족에 대한 현대주의적 개념 - 가령 Anderson의 상상 공동체(imaginary community) - 은 한국이란 민족국가에 잘 들어 맞지 않는 것으로 보인다. 이보다는 Smith와 같이 민족국가와 민족은 이들의 역사적 뿌리를 분석함으로써 이해할 수 있다는 원초주의적 관점 (primordialist perspective)이 보다 잘 한국이란 민족국가의 본질을 설명할 수 있다고 생각한다. 참고로 Kymlica는 인종적 문화적으로 - 통칭해서 ethnically - 단일한 민족국가들을 대표하는 국가 중 하나로 한국을 뽑았다.

그렇다고 20여 년 전까지 남한에 그리고 더 나아가 한반도에 인종적 교류가 전혀 없었던 것은 아니다. 한국의 성씨를 분석한 자료에 따르면, 총 275 성씨 중 136 성씨가 외국계이다: 다른 말로 표현하면, 한국 인구의 20-30 퍼센트는 이들 외국계의 후손들인 것이다. 이들 외국계는 중국, 몽고, 베트남 그리고 일본과 같이 다양한 그룹으로 구성되어 있다. 그리고 213명의 한국인 DNA를 분석한 연구를 따르면, 14.5퍼센트의 한국인은 남태평양계의 유전적 형질을 가지고 있다. 이와 유사하게 해부학에 기반을 둔 연구를 따르면, 약 20 퍼센트의 한국인은 남 아시아인의 외형적 특질을 가지고 있음을 보여준다. 그러나 이 과거 외국 이민자들은 현재 진행 중인 이민자 유입과는 여러 면에서 다른 특징을 가지고 있다. 이 과거 외국인 유입은 간헐적으로 장기간 - 1,500년이 넘는 -에 걸쳐 작은 규모로 일어났으며, 이들 이민자들은 문화와 외모 면에서 대부분 경우 원주민인 한반도인과 크게 차이가 나지 않았다. 따라서 이들 과거 이민자는 심각한 사회적 불협화음을 일으킴 없이 한국 사회에 동화되면서 지금처럼 한반도에는 마치 ‘한’ 민족만 존재한 것처럼 느끼게 하고 있다.

외국인 현황

2018년 말 기준, 한국에 체류하는 외국인에 대한 공식적 수치는 아래와 같다.

| 체류 외국인 | 2,367,607 | |

| - 장기 체류 | 1,687,733 | |

| - 단기 체류 | 679,874 | |

| - 불법체류자 | 355,126 | |

| 총 인원 | 2,722,733 | |

*자료출처: 출입국 관리사무소

장기 체류 외국인은 체류지 관할 사무소 또는 출장소에 외국인 등록 및 거소신고를 하고 장기 체류하는 자이며, 단기 체류 외국인은 등록 및 거소 신고를 하지 않은 외국인을 가리킨다. 국적별로는 중국이 1,070,566명(45.2%)으로 가장 많고, 태국 197,764명(8.4%), 베트남 196,633명(8.3%), 미국 151,018명(6.4%), 우즈베키스탄 66,433명(2.9%), 일본 60,878명(2.6%), 필리핀 60,139명(2.5%) 순이다. 체류 자격별로는 재외 동포(F-4) 444,880명(18.8%), 비전문 취업(E-9) 280,312명(11.8%), 방문취업(H-2) 250,381명(10.6%) 등의 순으로 분포하고 있다.

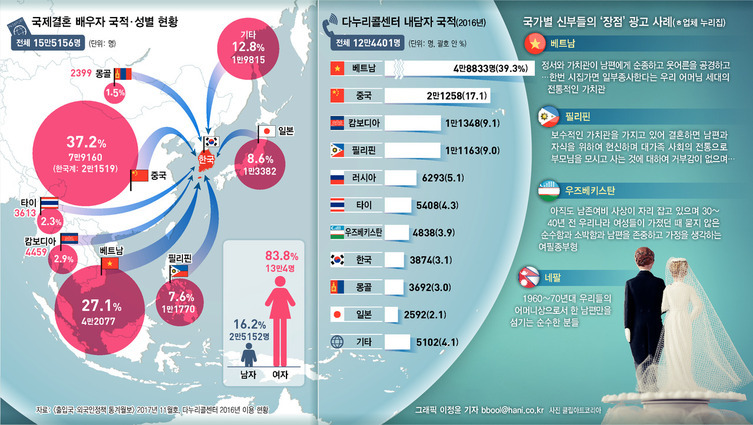

위 자료 외에 참고할만한 수치는 국제결혼을 통해 배우자 비자로 한국에 체류하는 결혼이민자인데 아래와 같다.

| 결혼이민자 | 159,206 | |

| 남자 | 26,815 | |

| 여자 | 132,391 | |

*자료출처: 출입국 관리사무소

2002년 이후 매년 28% 이상의 높은 증가율을 보이던 결혼이민자는 2014년 4월 결혼이민 사증 발급 심사 강화 및 국제결혼 안내 프로그램 이수 의무화 조치 등의 영향으로, 최근 3년간 평균 증가율은 1.6%에 그쳤으며 2018년에는 159,206명으로 전년 대비 2% 증가하였다. 성별로는 여성이 132,391명으로 전체의 83.2%로 절대다수를 차지하고 있으며, 국적별로는 중국 36.9%, 베트남 26.7%, 일본 8.6%, 필리핀 7.4% 순이다.

위 두 자료에서 유의할 점은 한국 국적을 취득한 소위 귀화한 이민자는 이 통계에 잡히지 않는다는 점이다. 즉 예를 들어, 한국의 결혼 이민자 숫자는 위 159,206를 넘는 것이다. 참고로, 귀화 외국인 수는 2014년 이후 매년 약 1만 명씩 증가하고 있다. 2012년 연구 자료를 따르면, 귀화한 결혼이민자는 그 자녀를 포함할 경우 전체 외국인(출신) 인구의 23퍼센트를 차지하는 것으로 나타났다.

'한국 이야기' 카테고리의 다른 글

| 혈연 민족주의와 시민 민족주의 - 한국의 다문화주의에 대한 담론들 5편 (0) | 2019.10.20 |

|---|---|

| 반 다문화주의 담론 - 한국의 다문화주의에 대한 담론들 4편 (0) | 2019.10.18 |

| 결혼 이주 여성과 이주 노동자의 차이 - 한국의 다문화주의에 대한 담론들 3편 (0) | 2019.10.17 |

| 이민유입 배경과 이민정책 변천사 - 한국의 다문화주의에 대한 담론들 2편 (0) | 2019.10.15 |

| 매매혼을 위한 변명 (0) | 2019.07.06 |