* 블로그를 찾아주신 분께 알려드립니다. 다음(daum) 블로그의 편집 에러와 한계로 교정/편집에 어려움이 있습니다. 같은 제목/내용의 '네이버 포스트'를 권장합니다.

머리말

오는 10월 17일(토) 뉴질랜드 국회의원을 뽑는 총선거에서 유권자는 지역구 국회의원과 지지 정당을 뽑는 동시에 다른 두 이슈에 대해 자신의 찬반 입장을 밝힐 것을 요구받게 된다. 하나는 안락사에 대한 찬성 여부인데 이에 찬성할 경우 이후 의회 표결 절차 없이 곧바로 구속력(binding)을 갖는 법으로 효력이 발생한다. 다른 하나는 대마초(cannabis)의 합법화에 대한 찬반을 묻는 투표로 이 질문에 대한 국민투표 결과는 법적 구속력을 갖지 않으며(non-binding) 총선 결과에 따라 집권하는 정부에 의해 의회에 법안이 상정되어 표결 절차를 다시 거치게 된다. 즉 찬성 결과가 과반수여도 대마초가 곧바로 합법화된다는 의미가 아니다. 코로나바이러스의 향후 전개와 이와 관련된 경제적 불확실성이 남아 있기에 차기 집권 정당을 지금 단정하기는 여전히 어렵지만 현재까지 이루어진 여론조사 결과가 계속 이어진다면 최소한 현재와 같은 노동당-녹색당-제일당의 연정 아니면 노동당만의 단독 집권이 가능해 보인다. 그렇다면 국민투표에서 찬성이 과반수를 넘게 되면 대마초 합법화는 큰 반전 없이 의회를 통과하여 입법 실행될 것으로 예측된다.

인간과 관련된 것치고 중요하지 않은 것은 없다는 것이 나의 기본 모토이지만 사실 대마초는 내 주 관심사는 아니다. 일단 나 자신 대마초를 직접 접해본 적이 없었고 내 주변에서 마약으로 인해 문제를 일으키는 사람도 보지 못했고 한국 교민 사회도 도박과 흡연은 문제가 될지언정 마약이 주요 이슈가 된 적이 내 기억으로는 없다. 즉 대마초 소비의 불법화가 사회적으로 심각한 이슈인지 피부적으로 실감하지를 못하고 있다. 통계를 보아도 마약은 에스닉 그룹 별로 구분했을 때 한국인이 포함된 아시안은 압도적인 비율로 꼴찌를 기록하고 있다.

그럼에도 앞으로 몇 회에 걸쳐 대마초 합법화에 대한 글을 쓸 생각을 한 것은 한 지인과 대화를 하다가 그 지인이 워낙 강력하게 대마초 합법화를 주장하기에 과연 이 이슈가 그의 입장처럼 단호하게 정리될 수 있는 사안이냐는 궁금증이 들었기 때문이다. 왜냐하면 지금까지 여론조사에서 뉴질랜드 대중은 안락사의 경우 다수가 큰 거부감 없이 인도주의적 차원에서 일관되게 찬성을 하는 반면 대마초 합법화에 대해서는 그 결과가 조사 기관에 따라 그리고 시기에 따라 찬성과 반대가 엇갈리는 결과를 보여주고 있다. 즉 찬반 의견이 팽팽하게 맞서는 상태며 실제 온라인 미디어 기사, 블로그, 댓글을 보아도 이 상황은 드러난다. 흥미로운 점은 많은 관련 전문가들과 지식인들로부터 반대 의견을 어렵지 않게 접할 수 있다는 점이다.

개인적으로 마약에 대한 지식이 전무한 상태라 기본 개념과 역사적 사실 관계부터 배우기 시작했다. 이 블로그의 목적이 단지 내가 어떤 사회적 이슈에 대해 이미 정리한 입장을 정당화하기 위함이 아니라 새로운 진실과 진리에 대한 배움이기에 대마초 합법화 이슈에 대한 스터디를 하면서 배운 것들을 정리하는 학습노트로 이후 포스트를 활용하고자 한다. 금번 포스트는 첫 번째로 마약에 대한 기본적 개념 정의와 역사를 다뤄본다.

용어 정의

위키피디아에 의하면 “대마초(cannabis)는 뉴질랜드에서 카페인, 알코올 그리고 담배에 뒤이어 네 번째로 많이 사용되는 기분전환용(recreational) 마약(drug)이다.” 짧은 한 문장이지만 나로 하여금 다음 문장으로 지체 없이 넘어가지 못하게는 대목들이 있다. 첫째 이 글에서는 대마초라고 칭하지만 이번 논쟁 관련하여 정확한 명칭이 궁금했다. 정부의 국민투표 소개 웹사이트에 올려진 한국어 버전 안내문에서는 대마초를 뜻하는 영어 cannabis(‘캐너버스’ 정도로 발음되지 않을까?)의 다른 이름 marijuana(영어식 발음은 ‘매러와나’ 정도가 될 듯하다)의 한국식 영어 발음 ‘마리화나’로 표기했다.

어쩌면 한국 교민들에게 대마초라는 용어는 1970년대 통기타 가수들의 대마초 파동을 연상시키는 구식 용어가 되어버렸고 대신 마리화나가 보편적으로 사용되는 것처럼 보인다. 그렇다면 영어 cannabis와 marijuana는 무슨 관계이며 이 외 weed와 pot는 어떤 의미인가?. 각 국의 공식 문서를 보면 marijuana 대신 cannabis라는 용어가 공식 명칭으로 자리 잡는 듯하다. Marijuana는 단어에서 알 수 있듯이 기원이 스페인어다. 미국이 20세기 마약과의 전쟁을 선포할 때 마약이 라틴이민자로부터 유입된 이질적 해로운 물질임을 강조하기 위해 인위적으로 사용한 스페인어다. 즉 인종차별적 용어이기에 국제적으로 공식 무대에서 마리화나라는 용어 사용은 자제되고 대신 cannabis라는 의미 중립적 용어 사용이 권장되면서 뉴질랜드 정부에서도 그리고 대부분의 문서에서도 cannabis란 단어가 사용되고 있다. Weed나 pot는 길거리 용어 혹은 은어다.

이와는 약간 성격을 달리하지만 영어 hemp도 쓰인다. 우리가 cannabis란 용어를 마약 성분 tetrahydrocannabinol (THC)에 초점을 맞추어 사용하지만 식물로서 cannabis는 섬유를 제공해주는 삼의 종류로 이 대마를 통해 로프나 마대 자루 등을 만들기도 한다. 따라 hemp는 마약 용도가 아닌 산업 용도로 대마초가 활용될 때를 가리킨다고 보면 될 것이다.

마약의 범위와 종류

위 위키피디아 표현대로라면 우리 주변의 카페인이 담긴 커피, 마시는 와인 그리고 피는 담배 모두 마약이다. 대마초와 차이는 위 세 개는 합법이고 대마초는 불법이란 점이다. 여기에서 마약(drug)의 사전적 정의를 살펴보면 ‘몸에 들어갔을 때 생리학적으로 영향을 미치는 의약품 혹은 물질’을 총칭한다. 즉 몸과 정신에 영향을 미치는 물질인 셈이다. 한국어로는 ‘향정신성 물질’이 될 텐데 단어 ‘향정신성’은 영어로 psychoactive 혹은 psychotropic이 될 듯하다. 여기서 우리가 구분을 하자면 술, 담배, 카페인처럼 같은 향정신성 물질이지만 합법인 경우는 ‘향정신성 물질(psychoactive substances)’로 표현하고 대마초처럼 불법인 경우는 ‘향정신성 마약(psychoactive drugs)’이라고 나누어 표현할 수 있을 것이다. 향정신성 물질 카테고리 안에 향정신성 마약이 포함된다고 생각하면 편할 듯싶다. 아무튼 향정신성 물질은 학문적으로는 여전히 마약으로 구분될 수 있다.

Te Ara의 Jock Philips - 이전 포스트 ‘남자답다고?’에서도 소개된 뉴질랜드의 저명한 역사가 - 에 따르면 마약류는 크게 4 카테고리로 나눌 수 있다.

- 아편제(opiates): 아편(opium)과 헤로인(heroin)를 포함하며 고통을 경감하며 황홀감을 유도한다.

- 흥분제(stimulants): 코카인(cocaine)과 암페타민(amphetamines)을 포함하며 흥분을 일으키며 에너지를 증가한다. 엑스타시(ecstasy) 역시 흥분제로 포함할 수 있으며 파티용 환각제(party pills)도 이에 속한다.

- 억제제(depressants): 중추신경계의 기능을 억제하여 이완 효과를 가져 온다. 가장 대표적인 것이 알콜과 담배다. 대마초, 벤조디아제핀(benzodiazepines), 흡입제(inhalants)와 용해성물질 (solvents:가령 본드)도 여기에 포함된다.

- 환각제(hallucinogens): LSD를 포함하며 인식능력에 영향을 미친다; 대마초는 일부 환각성분을 가지고 있으며 동시에 억제제 성분도 가지고 있다.엑스타시도 이 카테고리에 포함할 수 있다.

어느 마약이 가장 해로운가?

먼저 the Misuse of Drugs Act 1975에 따라 사용자가 오/남용을 했을 때 발생하는 피해의 심각성에 따라 뉴질랜드 경찰은 아래와 같이 단계별 구분을 한다. 아래 구분에서 술과 담배는 합법이기에 빠졌으며 우리가 흔히 칭하는 흡연 대마초는 Class C에 속한다.

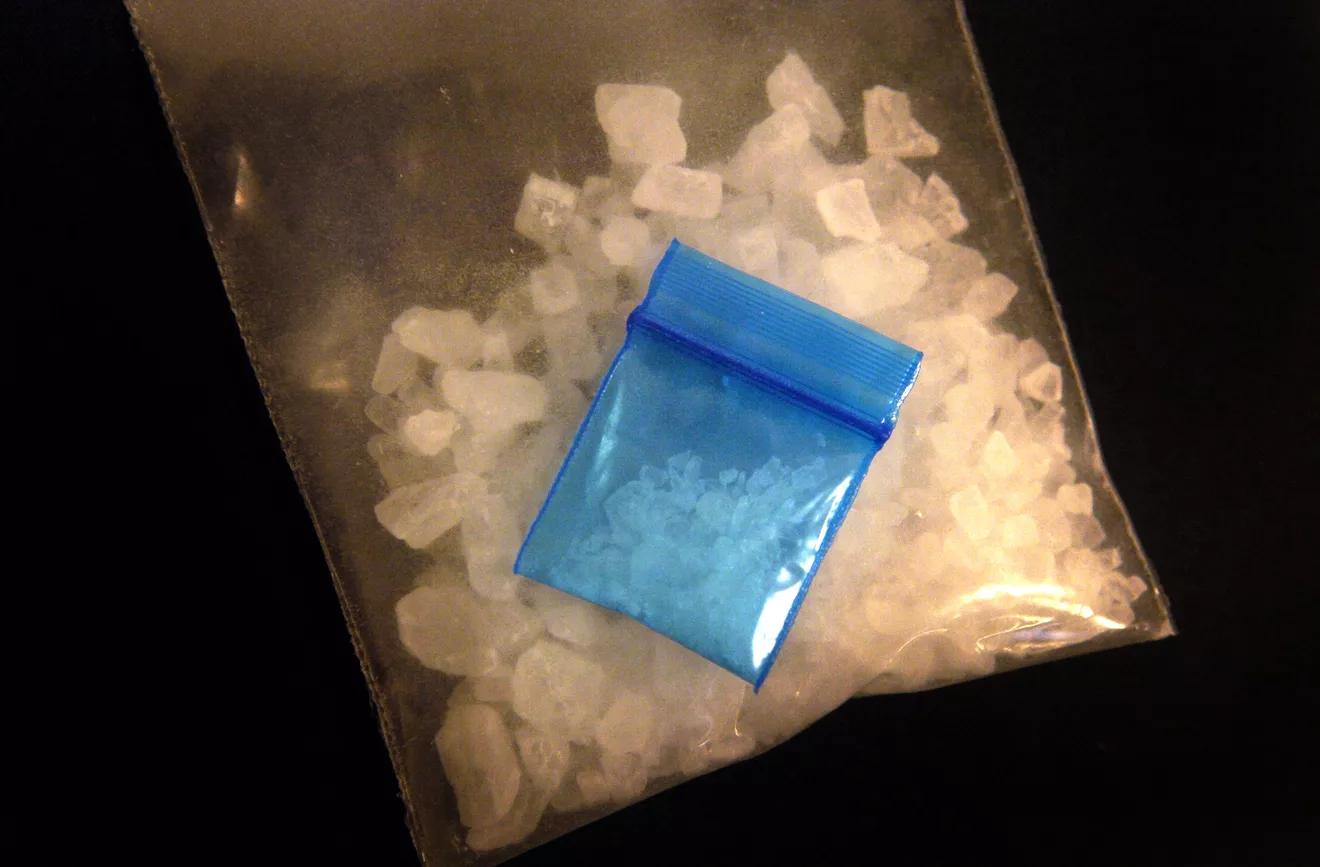

- Class A (very high risk): 메스암페타민(methamphetamine), 환각버섯(magic mushrooms), 코카인( cocaine), 헤로인(heroin), LSD (Acid)

- Class B (high risk): 대마초 오일(cannabis oil), 하시시(hashish), 모르핀(morphine), 아편(opium), 엑스타시(ecstasy) 그리고 많은 암페타민 유형의 물질(amphetamine-type substances)

- Class C (moderate risk): 대마초 씨앗(cannabis seed), 대마초 식물(cannabis plant), 코데인(codeine).

학자들은 알코올이 대마초보다 더 해롭다고 말한다. 하지만 마약의 위험성을 논할 때 우리는 여러 요소를 고려해야 한다. 가령 알코올이 대마초보다 더 해롭다고 하는 것은 신체에 미치는 부정적 영향이 대마초보다 크기 때문이라기보다 합법적으로 무제한 구입할 수 있는 술의 사회적 특성 때문이다. 또 어떤 마약은 무척 해롭지만 사용자가 지극히 적어 대중 보건에 위협이 되지 않으며 헤로인과 같은 마약은 단기적으로는 매우 위험하지만 장기적으로는 그렇지 않은 반면 담배처럼 그 반대인 경우도 있다. 각 마약 별 특징과 대표적 해로움을 요약하면 아래와 같다.

대마초 : 과다복용으로 인해 사망한 사례는 없지만 이 것이 해롭지 않다는 것을 의미하지는 않는다. 대마초의 주요 위험은 대마초 소비에 대한 통제력 상실이며 이로 인해 정상적으로 생활하는 시간이 줄어들게 된다는 점이다. 더 나아가 많은 소비자들이 대마초는 무해하다는 인식을 하고 있어 아무 부담 없이 습관적으로 소비한다는 것이다. 많은 연구 결과가 청소년기의 대마초 소비는 인지 결함과 나쁜 학업 성적과 같은 부정적 결과를 초래한다고 밝히고 있다. 한편 대마초 소비가 정신 이상을 초래한다는 연구 결과에 대해 다른 연구는 정신 이상자가 대마초 소비를 하는 경향이 있다는 선후 관계가 역전된 결과를 내놓기도 한다. 마찬가지로 대마초 흡연이 담배 흡연처럼 폐암을 유발한다는 연구 결과도 있는 반면 그렇지 않다는 상반된 결과도 있다.

아편제 : 아편 성분을 기반으로 하는 진통제들의 가장 큰 위험은 치명적 과다복용(fatal overdose)이다. 또 매우 중독성이 강해 일반적 아편제 진통제로 만족 못해 더 센 강도의 헤로인을 찾게 된다.

코카인 : 크랙(crack)과 코카인은 혈압과 심장 박동수를 증가시키면서 심장 마비 혹은 심장 발작을 일으킨다. 또 흥분 상태가 끝나게 되면 심각한 우울증에 빠져 자살의 충동마저 느끼게 한다. 코카인 역시 중독성이 매우 강하다.

헤로인 : 처방 진통제와 마찬가지로 헤로인의 가장 큰 위험은 치명적 과다복용이다.

메스암페타민 : 혈압과 심장 박동수를 증가시키며 심장 마비와 발작을 일으킬 수 있다. 역시 중독성이 강하다.

LSD와 환각 버섯 : 일부 사용자에게 정신병 증세를 일으키면서 현실 감각을 상실케 한다. 상대적으로 중독성이 약해 남용의 가능성이 적고 정신과 육체에 심각한 문제를 일으킬 확률이 낮다.

엑스타시(일명 MDMA 혹은 Molly) : 가장 큰 부작용은 탈수와 체온의 증가로 일사병을 불러일으킬 수 있다. 중독성은 상대적으로 낮다.

뉴질랜드 마약 역사

유러피안들이 도착하기 전 마오리 사회에서는 마약이라는 것이 없었다. 술도 없었고 담배도 없었다. 그렇다고 향정신성 물질이 아예 없었다는 것은 아니다. Kava와 유사한 물질이 있었지만 전적으로 의학적 치료 목적이었다. 현대와 같은 의미의 쾌락 추구/기분 전환용의 향정신성 물질이 아니었다. 현재 마오리 사회에서 큰 문제가 되고 있는 술, 담배 그리고 마약은 모두 유러피안들이 18세기 말 갖고 들어온 것들이다. 뉴질랜드에서 가장 높은 담배 흡연 비율을 보이는 인구 집단인 마오리 여성 - 36%가 흡연자다 - 의 흡연 습관도 19세기 초부터 시작하여 지금에 이르고 있는 것이다. ‘Binge drinking’으로 알려진 뉴질랜더의 폭음 습관도 19세기 정착 시절 여성 배우자 없는 파케하 남성들로부터 시작되었다가 땅의 박탈과 같은 피식민의 고통을 달래기 위한 마오리들에 의해 19세기 말부터 본격적으로 받아들여졌다.

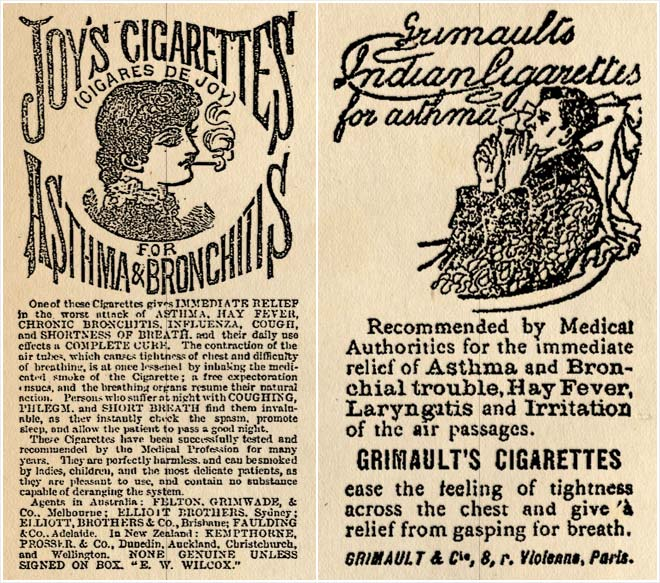

이 시기 마오리들의 음주를 통제하기 위한 일련의 법들이 마련되었지만 파케하들은 아편, 대마초 그리고 심지어 코카인마저도 자유롭게 접근할 수 있었다. 당시 총독 George Grey도 아편을 소비하였으며 아편 성분이 들어간 클로로다인(Chlorodyne)은 의사 처방 없이 구입할 수 있었다. 대마초 역시 대마초 담배가 천식과 불면증에 좋다는 이유로 신문에 광고가 날 정도로 싸고 자유롭게 구입할 수 있었다. 특이한 점은 영제국주의 정부는 다른 피식민지와 달리 산업용 섬유(fiber)를 얻기 위해 광범위한 대마(hemp) 재배를 뉴질랜드에서는 추진하지 않았는데 이는 뉴질랜드에서 이미 자생하고 있는 harakeke(아마의 일종:flax)에서 이를 획득할 수 있었기 때문이다.

그러나 19세기 말 의사들이 아편 중독의 심각성을 깨닫기 시작하면서 마약 통제의 필요성을 느꼈다. 이에 따라 의회에서는 ‘아편 금지법(the Opium Prohibition Act 1901)'을 제정하면서 아편 흡연을 금지했다. 그럼에도 아편은 여전히 구입할 수 있었으며 헤로인, 대마초 그리고 코카인은 여전히 제재 대상이 되지 않았다. 하지만 20세기 초 미국, 영국 그리고 호주와 같은 나라들로부터의 압력을 받고 ‘위험 마약법 (the Dangerous Drugs Act 1927)’을 제정하게 된다. 이 법에 따라 아편 소비는 금지되었고 대마초를 포함한 위험 마약 리스트가 발표되었다. 하지만 이 와중에도 치료 목적의 처방 마약은 여전히 허용되었는데 WHO의 요청에 따라 뉴질랜드는 1955년 해외로부터의 대마초 수입을 금지하게 된다. 이 결과 뉴질랜드는 기분 전환용 혹은 중독성 마약이 사회적 문제로 등장함 없이 - 최소한 표면적으로는 - 1960년대를 맞이하게 된다. 1964년까지 한 해 마약 관련 체포자가 50명이 넘지 않을 정도였다.

이런 소강상태를 깨트리는 사건이 발생한다. 당시만 해도 pub은 저녁 6시만 되어도 문을 닫아야 해서 술꾼들은 그 시간 이후 계속 술을 마실 수 있는 공간을 찾았고 이들을 위해 갱단들은 ‘beerhouse’라는 불법 공간을 제공했으며 경찰은 이를 엄격하게 단속하지 않았다. 이런 상황 속에서 오클랜드 Remuera에 위치한 한 beerhouse의 소유주 두 명이 자동소총으로 난사당해 살해당하는 사건이 발생한다. Ponsonby에서 다른 beerhouse를 운영하던 라이벌 갱단이 술과 대마초 이권의 장악을 위해 이들을 살해한 것이다. 이 사건으로 정부는 Narcotics Act 1965를 제정하고 강력한 공권력 행사를 통해 마약 문제를 통제하려고 시도하지만 성공을 거두지 못한다. 이 시도의 실패 뒤에는 뉴질랜드 인구 구성원의 변화와 전 세계적 차원의 사회와 문화 변화가 자리 잡고 있었다.

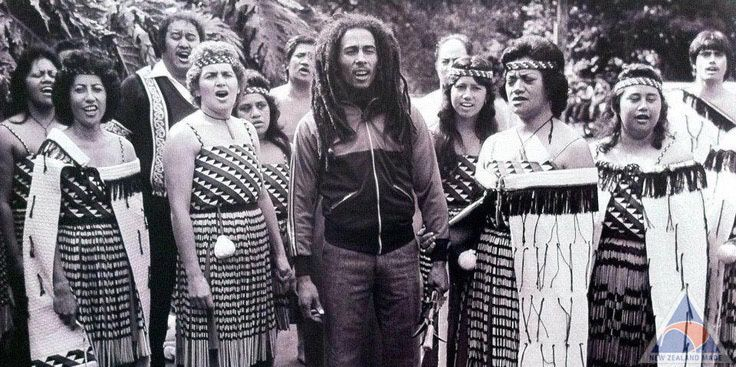

전후 출생 베이비 부머(baby boomers)들이 성인이 되고 뉴질랜드 역시 베트남 전쟁의 소용돌이에 빨려 들어가면서 기존 권위에 대한 도전과 시위가 이어짐에 따라 시대 상황이 변하게 된다. 또 비틀스(Beatles)의 사이키델릭 노래 Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band로 대표되는 해외 문화의 영향으로 뉴질랜드 대학생, 음악인 그리고 30세 미만의 젊은이에게 마약 사용에 대한 메시지가 전파된다. 1980년 서베이에 의하면 약 60만 명이 규칙적으로 대마초를 피웠으며 군대에까지 대마초 사용이 퍼졌다. 즉 이 시기 대마초 소비는 반전, 여성해방, 동성애, 흑인 인권 등과 같은 사회 변혁 운동과 맞물려 해방(emancipation)의 의미를 가진 ‘counter culture’의 상징으로 자리 잡게 된다. 이는 뉴질랜드뿐만 아니라 한국을 포함한 전 세계적 현상이기도 했다. 특히 1979년 뉴질랜드를 방문한 레게 뮤지션 Bob Marley에 의해 소개된 Rastafarian(라스타파리안) 문화 - 행사 의식 때 대마초를 핀다 - 가 많은 마오리와 퍼시픽 젊은이들에 의해 받아들여지면서 이런 현상은 정점에 달했다. 이런 사회적 분위기에서 Dr. Erich Geiringer는 뉴질랜드에서 최초로 대마초 자체보다 대마초 소비를 범죄화하는 것이 더 사회적으로 해롭다는 주장을 하게 된다.

2000년대 들어 대마초 사용자 숫자는 보합세를 유지한다. 한 서베이에 의하면 15-45세의 인구 중 절반이 대마초를 시도해보았고 약 20%는 이전 해에도 사용했었고 15%는 현재도 소비하고 있다. 여자보다는 남자 소비자가 더 많았고 소비자의 60%는 17세 이전에 대마초를 시도했었으며 가장 자주 대마초를 소비하는 연령대는 18-24세였다. 대마초 소비자는 거의 모든 소득 계층에 걸쳐 분포해서 가난한 자의 마약이 아님을 보여준다. 하지만 에스닉 그룹 간에는 현격한 차이를 보여 준다. 2007/8년 서베이에 의하면 16-64세 연령층에서 마오리는 가장 높은 소비 비율(25% 이상)을 보여 유러피안보다 높은 것은 물론이고 퍼시피카의 두배 그리고 아시안(4% 미만)의 7배를 넘었다. 2012년 UN의 보고서에 따르면 16-64세 연령층의 뉴질랜더 14.6%가 이전 해 대마초를 소비했는데 이는 이탈리아와 더불어 세계에서 가장 높은 수준으로 호주, 캐나다, 영국보다 월등히 높았다. 뉴질랜드는 엄격한 국경 통제로 인해 다른 나라와 달리 코카인이나 헤로인 같은 습관성 강력 마약(hard drug)이 훨씬 적은 편이다.

아편의 경우 뉴질랜드 인구 중 4%만 시도해 본 적이 있다고 대답했는데 이는 2005년 뉴질랜드 마약 소비자들의 86%가 아편 중독성의 위험에 대해 잘 인지하고 있다는 응답에서 그 이유를 찾을 수 있을 것이다. 코카인의 경우 2000년대 16-56세 연령층의 0.6%만 이전 해 시도해 본 적이 있다고 대답할 정도로 소비가 낮았다. 암페타민의 경우 뉴질랜드에서는 그 대표적인 형식인 메스암페타민 - 보통 ‘P”로 불리는 필로폰 - 이 가장 보편화되어 있는데 2007년 15-64세 연령층의 2.1%가 이전 해 소비한 적이 있다고 응답했는데 국제적으로 보았을 때 높은 수준이다. 합성 환각제인 LSD의 경우 2007년 서베이에서 16-65세 연령층의 1.2%만 이전 해 시도해 본 적이 있다고 응답했다. 엑스타시(MDMA)는 2012년 서베이에서 호주 다음으로 세계에서 가장 높은 소비를 나타났는데 2007년 조사에서는 15-65세 연령층의 2.6%가 이전 해 소비한 적이 있다고 응답했다. 2000년부터 BNZ(benzylpiperazine)이 들어간 ‘파티용 환각제(party pills)’가 광범위하게 판매되었으나 2008년 Class C 마약으로 규정되면서 불법화되었는데 그 이전까지 이 party pills은 대마초 다음으로 가장 많이 소비되는 마약이었다.

1960년대 이후 늘어나는 마약 사용으로 인해 뉴질랜드 정부는 1975년 ‘마약 오남용 법(the Misuse of Drugs Act 1975)’를 제정하여 마약의 제조, 수입, 유통 혹은 소지를 금지함과 동시에 위에 표기한 것처럼 마약을 위험도에 따라 Class A, B, C로 나누어 처벌을 차별화하였다. 1990년대 들어 대마초 소비를 합법화하자는 움직임이 생겼고 NORML은 이 중 대표적 조직이며 심지어 대마초 합법화를 당명으로 하는 Aoteara Legalize Cannabis Party도 등장해서 1996년 선거에서 정당 득표 1.6%를 기록하기도 했다. 하나 이 당은 2017년 선거에서 정당득표 0.31%를 기록하는데 그쳤다. 이 정당의 득표율 하락은 그들 부모인 베이비 부머 세대와 달리 Generation X세대 젊은이들은 대마초가 가지는 해로운 영향력에 대해 보다 비판적인 태도를 취하고 중산층도 담배 흡연에 대한 부정적 인식의 증가로 인해 마약을 하는 사람들을 자기 관리를 못하는 ‘dope’으로 여기는 사회적 풍조를 반영하는 것이었다.

2020년 현재 뉴질랜드에서 식민주의자들의 마약인 담배를 근절하기 위한 움직임이 계속되는 한편 1980년대 그 고삐가 풀린 우리 시대의 가장 해로운 향정신성 마약인 알코올을 규제하려는 움직임도 여전히 남아 있다. 특히 올해 4월부터 시행된 ‘마약(치료 목적 대마초) 오남용 수정법 ( the Misuse of Drugs (Medicinal Cannabis) Amendment Act 2018)’으로 인해 치료 목적을 위한 대마초의 생산, 공급, 소지가 상당 부분 완화되었다. 10월 17일에 시행되는 대마초 합법화 찬반 투표는 애초 녹색당의 공약이었고 2017년 노동당과 연정을 구성할 때 confidence-and-supply agreements의 조건이었다. 이 대마초 합법화를 주도적으로 추진하고 있는 사람은 올해 26세 녹색당 리스트 MP Chlöe Swarbrick으로 올해 선거에서 2008년부터 올해까지 12년 동안 한 지역구에서 4선을 한 국민당 Nikki Kaye가 은퇴함에 따라 절대 강자가 사라진 Auckland Central 지역구에 출마한다.

'뉴질랜드 이야기' 카테고리의 다른 글

| 짚고 넘어 가야 할 이슈들 1 - 대마초 합법화 국민투표 시리즈 3 (0) | 2020.09.04 |

|---|---|

| 대마초 합법화 및 통제 법안 개요 - 대마초 합법화 국민투표 시리즈 2 (0) | 2020.08.30 |

| 현 정부는 불평등을 악화시키고 있다( Politicians making inequality worse) (0) | 2020.08.28 |

| 뉴질랜드에서 유학 후 이민을 꿈꾸는 젊은 인디언들에 대한 이해 (0) | 2020.08.22 |

| 뉴질랜드 K-Pop Academy (0) | 2020.08.20 |