** 블로그를 찾아주신 분께 안내드립니다. 좀 더 나은 교열과 가시성/가독성을 원하는 분에게는 '네이버 포스트(링크)' 를 권장합니다.

역자 머리말

창피한 이야기이지만 사실 블로그를 시작하기 전까지 나는 사회민주주의(social democracy)와 민주사회주의(democratic socialism)를 제대로 구분하지 못했다. 용어 구분도 힘들었다. 블로그를 시작하고 관련 책과 에세이를 접하면서 조금씩 감이 잡히고 이번 번역을 통해 상당 부분 구별적 인식이 가능해졌다고 말할 수 있는데, 이 두 정치에 대한 초기 나의 구분법은 항상 중요한 것은 나중에 등장한다는 경험에 따라 사회민주주의는 민주주의에 방점이 그리고 민주사회주의는 사회주의에 방점이 찍혔다는 단순 구분이었다. 지금도 이 단순 구분법은 일정 부분 유효하지만, 이 둘 간의 관계는 겉보기와 달리 축이 보다 좌측으로 이동하면 민주사회주의이고 우측으로 이동하면 사회민주주의라는 1차원적 이상의 이해를 우리에게 요구한다. 이 둘간의 관계는 양적 특성을 뛰어넘는 질적 특성이 있기 때문이다.

그러나 우리가 이 둘의 질적 차이에 초점을 맞추다 보면 근본주의적 함정에 빠지게 된다. 가령, 사회민주주의는 진보 어젠다를 전면에 내세우지만 결국 자본주의의 안락함을 벗어나기 싫어하는 또 다른 형식의 보수주의라고 보는 반면 민주사회주의는 민주라는 이름을 내세워 살짝 실체를 가리긴 했지만 속으로는 에세이 저자 표현대로 혁명이라는 bigbang을 여전히 호시탐탐 노리는 급진 혁명세력으로 보는 것이다. 그러나 이 둘의 관계에 대한 지금까지 고찰의 결과는 시대적 사회적 필요에 따라 사회민주주의자는 민주사회주의자가 되고 반대로 민주사회주의자는 사회민주주의자가 될 필요가 있으며, 이 둘은 서로의 진영을 수시로 넘나들며 변증법적으로 생산적 합을 지향할 필요가 있다는 것을 보여준다.

이번 에세이 역시 21세기 우리가 그리고 내가 관심을 가지고 탐구하는 민주사회주의가 과연 무엇을 의미하는가에 대한 형이상학적 질문에 대한 답을 역사적 고찰로 답을 하려는 시도다. 이전 에세이 ‘사회민주주의를 위한 변명’이 왜 사회민주주의가 20세기 유일하게 성공한 좌파 정치운동이 되었는가에 대한 질문에 대한 역사적 고찰을 통한 답에 대한 응답인 셈이다.

저자 바바라 엡스타인(Barbara Epstein)은 이미 고인이 된 미국 문학평론가 Barbara Epstein과 동명인인데 University of California의 Santa Cruz 캠퍼스 명예교수로 미국과 유럽의 사회운동과 그 이론에 조예가 깊다.

민주사회주의의 의미(What Democratic Socialism Means)

Barbara Epstein

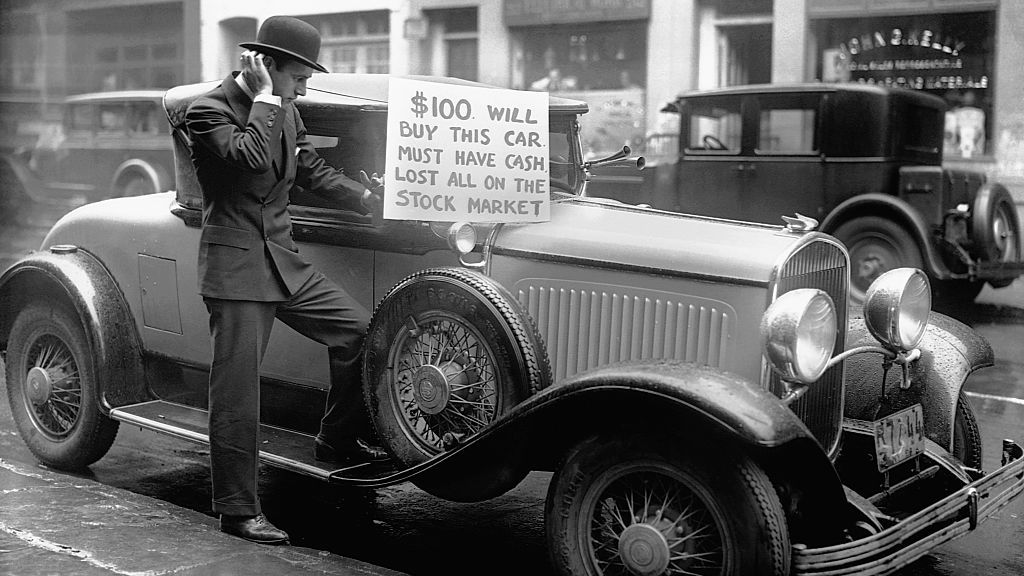

민주사회주의 사상이 특히 2008년 경제 붕괴와 함께 그들의 미래에 대한 희망도 함께 무너진 것을 목도한 젊은이들을 중심으로 미국인들 사이에서 지지가 극적으로 급등하는 것을 경험하고 있다. 경제 붕괴의 여파로 많은 젊은이가 자본주의에 등을 돌렸다. 그로부터 8년 후인 2016년 대통령 선거 기간, 많은 젊은이와 다른 대중은 버니 샌더스(Bernie Sanders)의 불평등에 대한 공격 그리고 초 갑부의 필요가 아닌 다수의 필요를 지향하는 정부에 대한 요구, 그리고 정부 지원의 부활을 통해 쇠퇴한 공공 영역의 부활 - 더 나은 학교, 더 나은 보건 시스템, 그리고 전반적으로 더 나은 공공서비스 - 을 요구한 그에게 공감했다. 샌더스가 자신을 민주사회주의자로 묘사한 것에 영감을 받은 많은 사람이 자본주의에 의해 야기된 문제의 해결책으로 민주사회주의 정치를 들여다보게 되었다. 도널드 트럼프의 당선 - 엘리트를 더 부유하게 하고 다수가 겪는 어려움은 더 심화시키는 그의 조세 및 다른 정책들과 이에 더해 정부의 부인에도 악화하여가는 환경 변화 - 은 특히 젊은이들 사이에서 이런 이슈들에 대한 긴박감을 고조시켰다.

사회주의는 경쟁과 일부의 타인에 대한 노동 착취가 아닌 협동(cooperation)에 기반을 둔 경제적으로 평등한(egalitarian) 사회를 목표로 한다. 지난 1세기 이상 자신을 사회주의자라고 불렀던 사람들 대다수에게 사회주의란 용어는 민주적 사회를 의미하기도 했다. “민주사회주의(democratic socialism)”란 용어는 소련과 다른 곳에서 “실제 존재하는(했던) 사회주의”와 좌파 대부분이 꿈꾸는 사회주의 사회 간 거리를 강조하려는 방법으로 자리 잡았다. 비교적 새로운 용어이긴 하지만 적어도 맑스 시대부터 좌파 운동과 이론가들은 민주사회주의 개념에 이바지해왔다. 이 에세이는 노골적인 사회주의 운동, 자신을 사회주의라고 묘사하지 않는 운동, 공개적으로 사회주의를 홍보하는 운동, 그리고 비공개적으로 홍보하는 운동 등이 기여한 바를 미국 상황과 국제 발전의 영향력에 초점을 맞추어 탐구하고자 한다.

지금까지 민주사회주의가 무엇을 의미해 왔는지에 대한 설명은 오늘날 민주사회주의가 무엇을 의미해야 하는지에 대한 질문에 충분한 답을 충분히 주지 못한다. 좌파의 운동은 여러 방식으로 불평등 이슈를 대처하지만, 신자유주의는 새로운 방식으로 불평등을 추구한다. 글로벌 자본주의와 한 사회 내 그리고 사회 간 고조되는 불평등에 뿌리를 둔 기술 변화와 환경 악화의 절박함 역시 새롭다. 이 이슈들과 이 이슈들에 어떻게 잘 대처하는가의 문제는 만약 이 이슈들을 우리가 직면하는 문제들과 연계시키려면 민주사회주의 정치의 한 부분이 되어야 할 것이다.

미국에서 민주사회주의에 대한 관심의 증가는 1982년에 설립된 미국 민주사회주의자들 (DSA:Democratic Socialists America)의 놀라운 성장이 말해 준다. DSA는 수십 년 간 회원 수가 수천명 에 불과했으나 이제 오만 오천 명(2021년 8월 현재, 92,000명:역자 주)의 회원 수를 자랑하고 있는데, 절대다수는 젊은이이며 또 이들 중 압도적 다수는 샌더스 대선 운동 이후 혹은 트럼프 당선 이후 혹은 DSA 멤버로서 Medicare for All 그리고 Green New Deal을 들고 나와 의회에 입성한 알렉산드리아 오카시오 코르테즈(Alexandria Ocasio Cortez)의 열정에 자극을 받아 가입한 이들이다. DSA 안팎의 민주사회주의에 대한 흥분은 현재의 긴박한 문제들을 기존 자본주의 시스템 내에서 그리고 최소한 부분적으로 선거와 입법 활동을 통해 과감하게 해결하려는 노력과 연계되어 있다. 민주사회주의에 대한 흥분은 자본주의가 아닌 보다 평등하고 협동적이며 민주적 사회의 비전에 대한 것이기도 하다.

맑스가 사회주의와 공산주의에 대해 글을 썼던 (또 푸르동과 그의 아나키스트 지지자들이 맑스의 사회주의 정의에 대해 이의를 제기했던) 19세기 중반 이래, 사회주의가 무엇을 의미하는지에 대한 논의 과정에서 좌파 내에서 폭넓게 의견이 일치한 부분이 있었다: 경제는 생산수단 그리고 이윤추구와 시장 논리가 아닌 공익(common good) 추구를 목적으로 하는 사회적 혹은 공공 계획에 대한 집단적 소유권을 포함해야 한다. 많은 좌파는 개인 소유의 소규모 비즈니스가 가능할 것이고 또 지역 천연자원의 사용과 생태학적 고려를 한 많은 지역 기반 소규모 집단적 노력이 집단적 소유와 계획에 포함될 수 있다고 덧붙였다.

사회주의에 대한 위 서술은 맑스 자신의 해석이 아니라 현재 시점의 관점을 나만의 방식으로 요약하려는 시도로서, 사회주의 경제에 대한 질문에 초점을 맞추고 있다. 이 서술은 민주주의에 대한 문제는 생략하고 있다. 민주주의는 19세기 중반, 맑스 혹은 다른 이들에게 논의의 중심이 아니었다; 왜냐하면, 노동 계급 전체는 사회주의를 지지할 것인데 자본주의 사회에서 노동자는 인구의 절대다수를 차지할 것이고, 따라서 사회주의는 자연스럽게 민주적이 될 것으로 생각했기 때문이다. 그러나 이런 생각은 사회주의 경제를 도입한 사회가 비민주적일 수 있다는 가능성과 자본주의 사회에서 사회주의, 특히 민주사회주의, 를 달성하는데 민주주의가 중요한 역할을 수행한다는 점을 간과하고 있다.

이 문제들은 단순히 학문적인 것이 아니다. 소련의 비민주적 특성은 사회주의의 개념을 수 십 년간 더럽히며 사회주의를 위한 투쟁을 퇴보시켰고 좌파 전체를 약화시켰다. 그리고 자본주의 사회 안에서 사회주의를 달성하기 위한 장기적 노력의 일환으로 민주주의를 위한 투쟁의 역할은 사회주의 운동의 중심 질문이다. 이어지는 사회주의와 사회주의 전략, 특히 미국에서의, 에 대한 간략한 전망을 통해, 나는 민주주의를 둘러싼 이들 개념이 민주사회주의에 기여한 바와 더불어 사회주의에 도달하기 위한 노력에서 민주주의의 위치를 강조할 것이다.

이 에세이를 통해 나는 사회주의에서 민주적 개념의 진화, 특히 미국에서 사회운동이 이 진화에 기여한 바와 이 진화를 가로막는 주요 장애물들을 추적해 보고자 한다. 먼저 시대별로 유럽과 미국에서 일어난 주도적 사회운동에 초점을 맞추겠다: 20세기 초의 사회주의/사회민주주의, 20세기 중반의 공산주의, 그리고 1960년대의 미국의 신좌파(New Left). 사회당(Socialist Party of America)(1901~1972)은 사회주의를 공개적으로 홍보했으나 목적을 달성하지 못했고; 공산당(Communist Party USA)(1919~현재)은 인민전선(Popular Front) 시절, 사회주의를 공개적으로 홍보하기보다는 내부적으로 지지하는 입장이었지만, 사회주의 혹은 공산주의의 정치적 관행의 민주적 개념에 이바지했으며; 신좌파는 사회주의를 옹호하지는 않았지만, 평등하고 민주적 사회의 개념에 이바지했다.

맑스는 사회주의와 공산주의를 사회적 발전의 다른 단계로 묘사하면서 구별하였다 (이전 포스트, ’폭력적 전복인가 평화적(?) 정권교체인가?’에서 저자 로히니 헨스만이 인용한 맑스 연구가 Paresh Chattopadhyay를 따르면 맑스와 엥겔스는 사회주의와 공산주의 용어를 엄밀한 개념 구별 없이 번갈아 썼다는 것과는 다른 이해방식이다:역자 주). 두 단계 모두 노동자 계급이 자본가 계급에 승리하면서 이어지는 단계다. 자본가 계급에 의한 노동계급의 착취에 기반을 둔 이전 계급 사회 대신, 생산수단이 공동 소유가 되고 경제적 평등이 이루어지거나 과도기적으로 그것을 향해가는 계급 없는 사회가 도래하게 된다. 맑스는 사회주의를 이 새로운 사회의 첫 번째, 즉 과도기적 단계로 간주하였다. 노동계급은 자본주의를 전복하고 정권을 장악하는데 이 새로운 사회는 프롤레타리아 독재, 즉 노동계급의 이해를 대표하고 사회주의를 무너뜨리려는 적들로부터 노동계급을 보호하는 중앙집권 국가에 의해 통치되게 된다.

시민들의 사고방식은 이전 자본주의 사회 영향으로 여전히 유동적일 것이다. 그들 노력과 성과에 대한 보상 없이는 노동자들로부터 새로운 사회에 대한 전폭적 기여를 기대할 수 없을 것이다. 노동자들은 기여도에 따라 보상을 받을 것이고 따라서 일정 수준의 불평등은 계속 존재할 것이다. 사회주의에서는 궁극적으로 국가가 없어지고 새로운 시스템의 생산력 덕분에 아무도 풀타임으로 일할 필요가 없는 자유롭고 완전히 평등한 사회인 공산주의로 넘어갈 것이라고 맑스는 보았다. 노동 분업은 더 이상 존재하지 않을 것이고 사회구성원들은 맑스의 유명한 구절처럼 아침에 사냥하고 오후에 낚시하고 저녁에는 시를 쓸 것이다. 노동자들은 사회에 대한 그들의 노동 기여 정도에 따라서가 아닌 그들의 필요 정도에 따라 보상을 받을 것이다. 맑스의 공산주의 개념은 유토피아에 대한 그만의 버전인 셈이다.

국제노동자협회 (International Workingmen’s Association:IWA), 혹은 제1인터내셔널 (1864~1876), 에서 맑스와 그의 지지자들은 프루동과 그의 지지자들인 아나키스트들과 충돌했다. 아나키스트들은 사회주의는 노동계급과 자본가 계급 간 충돌을 통해 건설할 수 있다는 맑스 의견에는 동의하며 자본주의를 이어받는 사회는 맑스가 공산주의라고 부른 사회와 비슷하다는 관점을 가졌다. 그러나 그들은 첫 번째 단계에서 새로운 사회는 중앙집권적 국가 혹은 어떤 형태의 국가에 의해 통치될 것이라는 맑스의 견해와 프롤레타리아 독재라는 그의 개념에는 반대했다. 그들은 맑스가 구상하는 중앙집권적 국가는 권위주의로 빠질 위험성이 높다고 지적했다. 아나키스트들은 국가는 자본주의와 함께 소멸하는 것을 전제로 분권적이고 자유롭게 형성된 협동공동체(cooperative communities)로 구성된 새로운 사회를 상상했다.

사회주의에 대한 아나키스트들의 개념은 19세기 초 공상적 사회주의(Utopian Socialists) 개념 요소들을 반영한 것이다. 공상적 사회주의자들의 사회주의 개념은 아나키스트들과 비슷했지만 사회주의의 도래는 맑스와 아나키스트들이 믿었던 것처럼 계급 투쟁을 통해서가 아니라 협동공동체의 확산과 영향력을 통해서 가능할 것이라고 믿었다. 사회주의가 계급투쟁 없이 도래할 것이라는 공상적 사회주의의 견해를 맑스는 그의 공산주의 개념도 공상적임에도 이들의 견해를 공상적이라고 비판했다.

맑스와 아나키스트 모두에게 국가(state)는 중앙집권 여부와 관계없이 본질에서 자본주의의 잔재였다. 그러나 맑스도 아나키스트도 시민에 의해 선출된 정부 혹은 의회 정치와 같은 민주주의 형식에는 관심이 없었다. 양측 모두 사회주의는 노동계급의 권력 장악을 통해 도래할 것이라고 상상했고, 선거 과정을 부르주아 활동의 장으로 여겼다. 맑스는 노동계급의 해방으로 사회주의는 인류에게 해방을 가져다줄 것이라고 믿었기 때문에, 사회주의로의 이전에 다수의 지지가 필요한지 아닌지 혹은 사회주의 사회의 통치 방식이 어떤 형식이 되어야 할지는 중요 관심사가 아니었다.

“사회민주주의(social democracy)”라는 용어는 19세기 말 20세기 초, 유럽과 미국의 사회주의 정당들과 함께 등장했는데 많은 경우, 대규모 노조 혹은 노조연합과 밀접히 연계되어 제2, 혹은 사회주의, 인터내셔널(1889~1916)을 구성하였다. 영향력 있던 독일과 오스트리아 정당은 당시 광범위하게 사용되던 “사회민주주의자(social democratic)”로 자신을 묘사하면서 이 용어를 사회주의자(socialists)와 같은 용어로 간주했다.

다른 사회주의 정당 지도자들과 더불어 독일과 오스트리아 정당 지도자들은 노동자들의 파업, 대중시위, 사회주의에 대한 대중 교육 그리고 19세기 후반, 남성에게 보편적 참정권이 나라별로 차례로 현실화됨에 따라 선거참여를 통해 사회주의로 이행할 수 있다고 상상하기 시작했다. 실제로, 독일 사회민주당(SDP) 등은 선거활동에 집중하면서 다른 비사회주의 정당과 동맹을 맺고 노동계급뿐만 아니라 중산 계층 선거구에서도 선거운동을 했다. 사회주의로의 이행이라는 목표는 공식적으로 포기된 것은 아니지만, 현실적 목표가 될 때까지 미루어졌다.

사회주의로의 이행, 특히 다수의 지지를 받는 이행, 은 당시 북유럽 혹은 미국에서 실현 가능성이 높지 않았다. 이 시기는 자본주의 안정과 팽창의 시기로서, 북유럽과 미국 모두 노동계급의 삶의 조건은 맑스 시대보다 훨씬 좋아졌다. 미국과 유럽의 노동계급 유권자는 사회주의를 강하게 지지했지만, 사회민주주의 혹은 사회주의 정당에 투표한 다수는 주로 이들 정당의 개혁 어젠다 지지 차원에서 이들에게 투표한 사람들이었다. 가혹한 부정적 부작용이 폭넓은 공공서비스와 제도들에 의해 완화된 자본주의 시스템 그리고 정부가 전적으로 지원하는 복지와 다른 사회프로그램을 의미하는 사회민주주의는 20세기 초반, 특히 스칸디나비아 국가를 중심으로 서유럽에서 집권한 사회주의 혹은 사회민주주의 정당 덕분에 상당 부분 현실화되었다. 스웨덴은 상대적 경제적 평등과 광범위한 사회복지 프로그램으로 일부 사람에게 자본주의 사회도 상대적으로 평등해질 수 있는 증거로서 모델이 되었다.

자본주의 세계의 다른 곳과 마찬가지로 스웨덴 대기업들의 부와 힘은 글로벌 시대에 증가하면서 정부와 사회에 대한 그들 권력은 전반적으로 강화되었다. 공공 프로그램은 빡빡해졌고 소득 격차는 커지고 있다. 일부 자본주의 사회는 사회민주주의 정당과 노동조합 덕분에 다른 자본주의 사회보다 좀 더 평등하지만, 이들 사회도 경제가 공익 추구가 아닌 궁극적으로는 이윤 추구에 의해 움직이는 경제인 탓에 여전히 불평등한 사회로 남아 있다. 이제 자본주의 사회도 완전히 평등한 사회에 근접할 수 있다는 주장의 근거로 스웨덴을 인용하는 것은 어려워졌다.

많은 좌파에게 “사회민주주의”란 용어는 부정적 함의를 가진다: 이들에게 사회민주주의는 다른 형식의 조직화 활동은 무시한 채, 선거 활동에 과도하게 집중하면서 사회주의 사회라는 목표를 포기한 것으로 비치기 때문이다. 또 “사회민주주의”라는 용어는 종종 단순히 자본주의 사회 안에서 진보적 개혁의 추구를 일컫기도 한다. 버니 샌더스의 대선 유세 기간 중, 일부 좌파는 샌더스가 자기를 민주사회주의자라고 칭하지만, 그의 프로그램은 사회주의라는 목표를 추구하기보다는 개혁 중심의 사회민주주의 프로그램이라고 비난했다. 그러나 장기적 목표로 사회주의를 간직한 채 진보적 개혁에 힘쓰는 것은 가능하다.

민주사회주의는 사회민주주의로부터 두 가지 교훈을 얻을 수 있다. 하나는 선거와 입법활동은 대중의 삶을 향상할 수 있는 개혁을 가져올 수 있고, 선거판에서의 투쟁 역시 대중을 동원하거나 대중운동과 연계할 수 있으며 노동계급과 대중의 힘을 키울 수 있기 때문에 중요하다. 다른 교훈은 자본주의 자체가 계급 불평등 위에 세워졌기 때문에 사회민주주의는 민주주의를 제약하고 훼손하는 자본주의의 개혁된 버전으로 정착하는 데 실패했다는 점이다. 설사 특정 시점에 사회주의로의 이행이 가능하지 않다고 하더라도 사회주의라는 목표를 포기하는 것은 자본주의 사회의 계급구조를 고려했을 때 개혁에게 개혁이 할 수 없는 것을 완수해주기를 기대하는 것과 마찬가지다.

1917년 볼셰비키 혁명은 광범위한 국제적 열정을 불러일으켰다. 역사상 처음으로, 인민 대다수가 농민이고 전근대 사회라는 환경이었지만, 자신을 사회주의자라고 칭한 정당이 권력을 장악하고 사회주의 사회를 건설하겠다는 의지를 공표했기 때문이다. 사회주의 정당들의 많은 멤버들과 러시아의 혁명 운동을 지지하거나 운동에 영감을 받았던 이민자들은 혁명의 성공에 크게 기뻐했다. 사회주의 정당들은 혁명을 지지하기 위한 제3인터내셔널(1919~1943) 혹은 코민테른(Comintern)에 합류하길 원하는 그룹과 그렇지 않은 그룹으로 갈렸다. 한편, 사회주의 정당들의 영향력은 약화하고 있었다. 제2인터내셔널 혹은 사회주의 인터내셔널은 1914년 가입 유럽 정당들이 노동계급의 국제연대를 유지하고 서로 전쟁을 치르는 정부는 지지하지 않겠다는 맹세를 깨버리고 1차 세계대전에 자국 정부를 지지하면서 와해하였다. 사회주의 정당들은 존속했지만, 소련 공산주의와 이에 동조하는 공산당들이 국제 좌파에서 지배적 흐름이 되었다.

볼셰비키 혁명은 사회주의로의 이전에 새롭고 다른 모델을 제시했다. 압도적 농민 사회에서 볼셰비키 당은 노동자와 군인 그리고 특히 수도인 상트페테르부르크(St. Petersburg)에서 상당한 지지를 받았다. 당시 상트페테르부르크는 왕정과 러시아의 1차 세계대전 참전에 반대하는 대규모 시위로 차르 퇴위와 임시 정부 수립이 이어지면서 왕정은 종식되었지만, 참전 문제는 해결되지 못한 상황이었다. 대중의 지지를 기반으로 볼셰비키는 권력을 장악하자 러시아를 1차 대전에서 빼냄과 동시에 국가운영 경제, 농업 집산화 그리고 반체제 탄압을 통해 사회주의 건설을 시작할 수 있었다.

혁명 직후, 새로운 소비에트 정부는 서구 국가들과 내부의 적으로부터 자신을 지킬 수밖에 없었다. 볼셰비키는 이 방어 전쟁에서 승리했지만 이어지는 미국과 그 외 국가들의 적대적 외교 탓에 대내외적으로 소련 정치는 방어적이 되었다. 볼셰비키는 인민의 지지를 구했지만, 이들의 지지 호소는 새로운 사회가 어떤 형식이 되어야 할지를 정하는 데 인민의 참여를 요구하는 민주주의 창출 의도와는 거리가 멀었다. 소비에트 건국 초기, 많은 볼셰비키는 농부를 포함한 러시아 인구 전체가 사회주의가 가져올 번영과 현대화로 사회주의를 환영할 것이라고 예상했었다.

볼셰비키의 이런 예상은 엇갈린 결과와 마주쳤다. 소비에트는 공장을 짓고 공중보건 및 문맹 퇴치 캠페인을 조직했으며 대학교 과정까지 등록금 없는 공교육을 제공했다. 그들은 또 유대인의 권리를 제약했던 차르 법을 폐지했으며 당시 소비에트 연방에 살았던 많은 소수민족의 문화와 언어를 지원했다. 그 결과, 공산주의하에서 많은 소비에트 시민의 삶은 향상되었다. 그러나 많은 농민은 소비에트의 강제적 농업 집산화(collectivization) 프로그램에 저항했다. 소련의 산업화와 현대화에 필요한 집산화를 포함한 농업에 대한 소비에트 통제에 대한 소비에트 당국의 판단은 옳았다. 그러나 그들의, 특히 우크라이나에서의, 가혹한 집산화 시행은 농민들과 소비에트 당국 간 폭력적 충돌을 불러일으켰다. 비공산주의 정당과 다른 조직의 금지, 자유선거의 부재, 언론 자유의 제약 그리고 매우 종교적 사회에서 행해진 적극적 반종교 캠페인은 민주주의와 양립할 수 없었다. 많은 소비에트 시민에게 최소한 혁명 초기에는 소비에트 지배의 혜택이 문제보다 더 크게 다가왔다. 하지만 그것은 민주적 사회가 아니었으며 스탈린이 권력의 중심으로 부상한 1920년대와 그 이후 탄압은 폭정, 대규모 폭력 그리고 공포지배 사회로 발전했다.

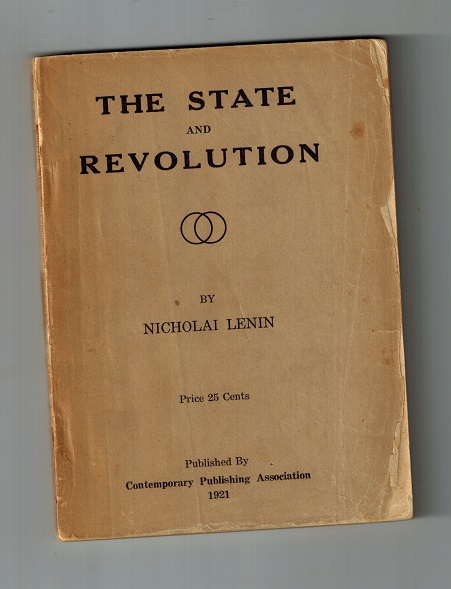

볼셰비키 사상에서 혁명은 선거 과정을 통해서 일어날 수 없다. 레닌의 그의 저서 ‘국가와 혁명(The State and Revolution)’에서, 노동계급과 그 대표의 역할은 무장투쟁을 통해 자본주의 국가를 물리치고 자본가 독재를 부숴버려 다른 독재 형식인 프롤레타리아 독재로 대체하는 것이라고 주장하면서, 자본주의 국가의 독재는 소수 엘리트에 기반을 둔 반면 프롤레타리아 독재는 노동계급과 그 동맹 세력을 포함한 다수에 기반을 둔 것이라고 설명했다. 이 무장투쟁을 이끌기 위해서는 공산당이 전위당이 되어야 한다고 레닌은 주장했다: 계층적 구조에 당원들은 언제나 혁명을 최우선시하는 잘 훈련된 “직업적 혁명가”들로 구성되어있다.

볼셰비키는 자신들의 혁명에 이어 세계 각지에서 사회주의 혁명이 뒤따를 것으로 기대했었다. 이것은 일어나지 않았다. 그러나 세계 각지의 공산당은 볼셰비키 당과 그들의 권력장악을 혁명에 대한 개념 혹은 사회주의 이행 모델로 삼았으며, 공산당의 정책들은 소련 공산당이 주도하는 코민테른의 지침에 따라 형성되었다. 1928년, 코민테른은 소위 “ 제3기(Third Period)” (1기는 볼셰비키 혁명기 그리고 2기는 자본주의 안정기)의 대두를 선언함으로써 세계 공산주의 운동 역사상 가장 분파적(sectarian) 시기의 개막을 알렸다: 자본주의의 세계적 위기가 시작되었고 세계적 사회주의 혁명의 가능성이 열렸다고 이들은 판단했다. 코민테른은 세계 각지의 공산주의 정당들에게 다른 사회주의 조직들의 신뢰성을 공격하고 약화시킴과 더불어, 가장 억압받는 대중을 전투적 혁명적 노조 조직으로 끌어들여 사태를 대비하라고 지시했다.

미국에서 공산주의자들은 다른 사회주의 조직들을 따돌리고 좌파 조직 간 존재했던 좋은 관계들을 훼손하는 것으로 유명해졌다. 그러나 최소한 미국에서는 이 제3기 정책의 긍정적 측면도 있었다. 공산주의자들은 흑인들을 조직해서 인종차별을 공격했다. 1929년 월스트리트 대폭락 직후, 그들은 기존 기술직 노동자의 노조에서 배제된 흑인과 이민자 등을 포함한 산업 노동자들을 규합해서 실질적으로 전투적이지만 혁명적 노조를 결성했다. 파시즘이 대두하고 있던 유럽에서 제3기 정책은 재앙적이었다. 1932년 선거에서 사회민주당과 공산당 연합은 나치 권력의 부상을 막을 수 있었지만, 공산주의자들은 사회민주주의자들이 프롤레타리아 혁명을 반대했다는 이유로 그들을 “사회 파시스트(social fascist)”라고 비난하면서 적으로 간주하였다. 나치가 공산당과 사민당을 앞지르고 의회 다수를 차지하며, 1년 뒤(1933년: 역자 주), 파울 폰 힌덴부르크 독일 대통령이 히틀러를 총리로 임명하는 길을 열어 주었다. (이 대목 서술은 개인적으로 받아들이는데 저항감을 느낀다. 마치 나치라는 공통 적 앞에서 적전 분열을 일으킨 모든 책임이 공산당의 사민당에 대한 일방적 적대감 때문이라는 뉘앙스인데, 실제 이 시기 사민당은 파시스트적 요소가 있었다. 가령, 1차대전 참전 결정 때부터 국제노동운동을 포기하고 자국의 노동자를 우선시하는 제국주의 정책을 옹호했다:역자 주)

1935년, 코민테른은 진로를 바꾸었다. 소련에 대한 독일의 공격을 예상한 그들은 영국과 프랑스의 지지가 필요했고, 이들 국가의 지지를 얻기 위해서는 자본주의 세계 전반에 걸쳐 혁명을 촉진하는 데 초점을 맞춘 제3기 정책을 적어도 일시적으로 포기할 필요가 있다는 것을 깨달았기 때문이다. 소련 지도부는 파시즘이 소련 외 공산당들에 위협이 된다는 것도 깨달았다. 실제, 소련을 제외하고 선도적 공산당으로 간주되던 독일 공산당은 체포와 다른 억압으로 사실상 와해하였으며 이탈리아 공산당도 마찬가지였다.

코민테른은 통일 전선(United Front)(급진 좌파에 속하는 혁명적 사회주의, 공산주의 그리고 아나키즘 간 동맹 연합:역자 주)과 인민 전선(Popular Front)(공통 목표의 달성을 위해 결성하는 폭넓은 정치적 연합으로 중도좌파부터 공산주의까지 포함한다: 역자 주)을 연계시킨 정책으로의 전환을 발표하면서 세계 각지의 모든 공산당이 이 정책을 도입하고 실행하기를 주문했다. 통일 전선은 노동계급의 단결(unity)로 정의된다. 이것은 파시즘에 대항하기 위해 공산주의자들이 단결해야 하고 이를 위해 좌파 내 다양한 정당들과 다른 조직 간 민주주의의 보호와 확산을 위해 노력해야 한다는 것을 의미하는데, 이는 제3기 정책이 최초 지향했던 방향과 상반되는 것이었다. 인민 전선은 계급을 초월한 단결, 즉 노동계급과 파시즘을 반대하고 민주주의를 지지하는 일부 자본가 계급과의 단결로 정의된다. 통일 전선/인민 전선 정책은 파시즘이 공산주의 좌파, 노동계급 운동 그리고 야당 전반을 파괴할 우려가 있으므로 파시즘에 위협받고 있는 혹은 아직 위협받고 있지 않은 자본주의 국가에서 파시즘을 반대하고 민주주의를 적극 지켜낼 운동을 전개할 필요가 있다는 인식에 기반을 두고 있었다.

소련은 인민 전선을 실질적 필요에 의해 도입한 것이지 국가는 노동계급이 자신의 이익을 위해 결코 참여할 수 없는 영역인 자본가 권력의 도구라는 레닌의 관점 혹은 공산당은 직업적 혁명가들의 전위당이라는 레닌의 개념으로부터 이탈하려는 의도에서 이를 도입한 것은 아니었다. 그러나 자본주의 서방의 공산주의자들에게 좌파 내 다른 그룹을 협력세력(allies)으로 대하고 인민 전선 운동을 전개하라는 소련의 지침은 최소한 서유럽과 미국에서 공산주의 정치를 의도치 않게 변화시켰다. 사실, 그들은 지니를 병 밖으로 꺼낸 것이다: 서구에서 공산주의 정치는 파시즘에 대한 투쟁 그리고 민주주의 보호와 확산을 중심으로 전개되었다. 자본주의 사회에서 이제 국가는 권력 투쟁의 장(terrain)으로 변했다.

인민 전선 정책은 최소한 암묵적으로 자본주의 국가(state)는 자본가 계급의 도구 이상이 될 수 없다는 레닌의 생각에 대한 거부도 포함한다. 노동계급과 다른 진보 세력이 국가 정책에 영향을 미칠 수 있다는 생각은 국가가 자본가 계급에 의해 전적으로 통제되지 않을 수 있다는 것을 의미했다. 인민 전선 정책은 국가가 더 민주적인지 덜 민주적인지에 관계없이 그 정책이 노동계급에게, 공산당과 좌파 전반에게 그리고 사회주의로의 이행 전망에 차이를 만들었다는 확신 그리고 민주주의가 파시즘 억압 하에서 투쟁 참여를 더 유도했다는 확신에 기반을 두고 있었다. 인민 전선 정책은 또 참여한 공산당에게 예상치 못한 결과를 가져왔다. 인민 전선은 대중 민주주의 운동이다. 공산주의자들이 인민 전선 운동을 전개하는 과정에서 레닌의 전위당 모델을 고집할 수 있었겠지만, 이 노력이 완벽히 성공할 것 같지는 않았다.

미국에서 “인민 전선”이란 용어는 공산주의자들과 압도적 다수가 공산주의자가 아닌 그 외 다른 그룹이 참여한 대중 운동에서 사용되었다. 미국 인민 전선은 특히 기술직 노동자에 초점을 맞춘 AFL(American Federation of Labor: 미국노동연맹) 덕분에 조직화 되지 못한 산업 노동자를 조직화하려는 CIO(Congress of Industrial Organizations: 산별노조협의회)에 의해 주도되었다. 인민 전선은 흑인, 여성, 청년, 이민자 그리고 학생 조직들도 포함했다. 또 인민 전선에는 많은 이들에게 미국 일등 시민 계급으로 여겨지지 않은 가난한 사람들, 흑인, 유대인, 이민자를 포함한 평범한 사람들을 작품의 소재로 삼는 작가들, 저널리스트, 음악가와 같은 문화예술인들도 포함되었다. 인종차별 반대, 실업보험 그리고 집단 교섭을 조직하고 참여할 수 있는 노동자 권리를 위한 캠페인도 이 전선에 포함되었다.

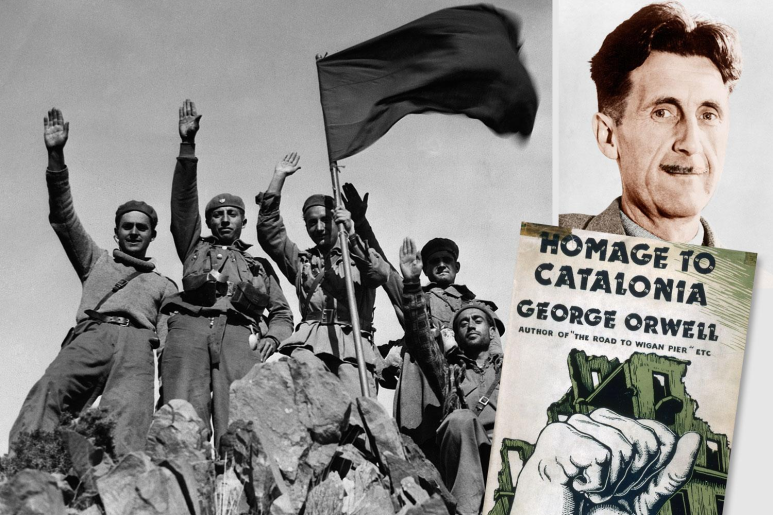

인민 전선은 반 파시스트 활동도 전개했다. 공산당은 다른 해외 지원자들과 더불어 목숨을 걸고 파시즘에 맞서 싸우기 위해 스페인에 갈 에이브러햄 링컨 여단 (Abraham Lincoln Brigade: 스페인 내전(1937~1939)에서 파시스트 프랑코와 싸운 공화파 지지 해외 자원 병사들로 혼성 구성된 제15 국제여단의 다른 이름으로, 미국 자원병들은 이 여단의 1개 대대를 담당했으며 681명이 전사했다. 어니스트 헤밍웨이의 소설 ‘누구를 위하여 종은 울리나’의 주인공 로버트 조던이 속한 부대의 현실 판이다: 역자 주)에 합류할 젊은 남성과 여성을 모집했다.

인민 전선은 민주주의의 수호와 확장이 존재 목적이었다. 인민 전선에서 사회주의는 공산당 내부에서나 논의되는 것이지 대부분 경우 부차적 이슈였다. 공산당은 인민 전선에서 선도적 역할을 수행하면서 실제로 거대한 방계 조직을 가진 대중 조직이 되었다. 그럼에도 미국 공산당은 레닌 전위당 개념의 많은 형식 그리고 문제들을 여전히 유지했다. 인민 전선은 1939년 Nazi-Hitler Pact (원문에 나와 있는 대로 적었지만 명백한 오타로 보인다. 독일-소련 불가침 조약인 German-Soviet Pact를 의미한 것으로 보인다:역자 주)로 막을 내렸다. 그러나 1930년대 공산주의 세대, 약화하긴 했지만 여전히 공산주의의 활기가 느껴지는 환경 속에서 성장한 1950년대 세대 그리고 1960년대 운동들에 참여했던 미국민들 대부분에게 공산주의는 스탈린주의가 아니라 인민 전선의 정치였다.

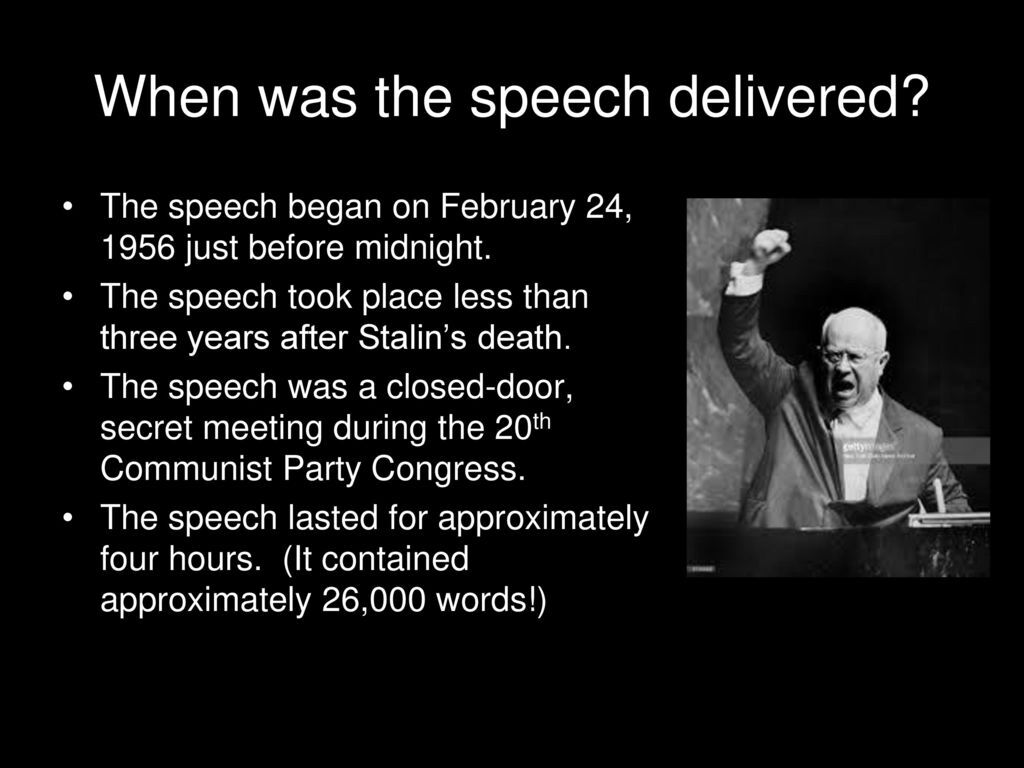

1956년, 흐루쇼프(Nikita Sergeyevich Khrushchev)(1894~1971)는 소련 공산당 제20차 대회 연설에서 스탈린의 범죄를 거론했는데 이것이 세계 곳곳의 공산당 그리고 대중에게 알려지게 되었다. 이 때문에 미국과 서유럽에서 공산당은 상당수의 당원을 잃었다. 미국에서 스탈린 범죄의 폭로는 그렇지 않아도 대성공을 거두고 있던 매카시(Joseph Raymond McCarthy)와 그 지지자들의 사회주의는 폭정이라는 공식 홍보에 실질적 근거를 제공해주었다. 미국에서 사회주의로부터 스탈린주의를 곧바로 연상하는 것을 멈추게 하는 데 수십 년이 걸렸다.

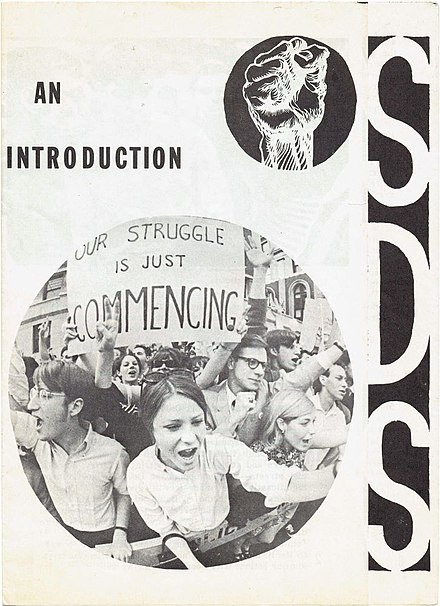

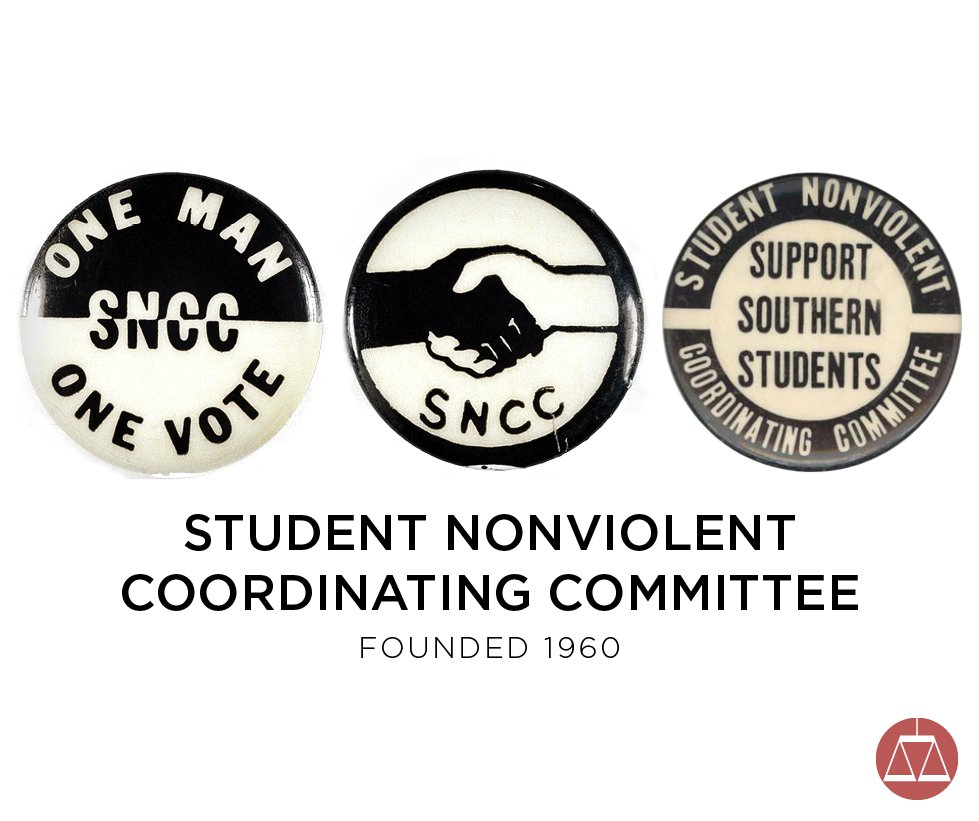

1950년대 말 1960년대 초, 미국 남부에서는 흑인들 사이에 민권운동이 등장했는데 이 운동의 선봉에는 전투적 청년 조직인 학생 비폭력 조정 위원회(1960~1976)(Student Nonviolent Coordinating Committee:SNCC)가 있었고, 북부에서는 평화, 민권 그리고 학생 권리를 주장하는 학생 운동이 등장했는데 이 운동의 선봉에는 민주사회학생회(1960~1974)(Students for a Democratic Society:SDS)가 있었다. 이 두 조직의 구성원들은 정치적 경제적 의미에서 평등주의 사회를 원했다. 두 조직 모두 자신을 사회주의 조직이라고 표현하지 않았고 자본주의 문제도 다루지 않았다. SDS는 사람들 모두가 자신의 삶에 영향을 미치는 결정에 적극 참여할 수 있는 사회를 의미하는 “참여민주주의(participatory democracy)”를 궁극적 목표로 소개했다. SDS의 설립과 함께 널리 유포된 포트 휴런 선언(Port Huron Statement)에서 참여민주주의는 경제적으로 인종적으로 평등한 사회의 전망과 결합하여 표현되었다. 많은 이들은 이것이 사회주의와 상응하는 것임을 이해했지만, 철학적 정치적 이유로 이 단어 사용하는 것을 꺼렸다.

SDS가 “참여민주주의”용어를 도입했지만, 새로운 세대 흑인은 물론 백인 활동가에게 영감을 주는 의미 있는 단어로 다가서게 한 것은 SNCC였다. SNCC의 Freedom Rides (공중 버스에서 흑백 승객 분리를 하는 것이 반헌법적 판결을 받았음에도 이를 무시하는 남부 주들 그리고 이에 대해 아무런 법적 조처를 하지 않는 연방정부에 항의하기 위해 버스 운행 시위를 했던 민권 운동: 역자 주)와 같은 용기있는 직접적 행동 프로젝트는 더 나은 사회를 만들기 위해 개인적 책임을 진다는 것이 무엇을 의미하는지 보여 주었다. SNCC의 Deep South (미국 동남부에 위치한 주들을 가리키며 이들 주는 플랜테이션 노예제 전통에 따라 인종차별 정서가 가장 강한 곳이다: 역자 주)에서의 지역 공동체 흑인의 지식에 대한 존중을 기반으로 한 조직 노력과 그들을 투쟁의 지도자로 수용하려는 노력은 평등이 현실에서 무엇을 의미하는지를 보여 주었다.

SDS는 미 북부에서 Interracial Movement of the Poor로 구상한 것을 현실화하기 위해 빈곤 지역의 공동체 조직에 SNCC의 사례를 따르려 했다. 이 탈인종적 운동은 구체화되지는 못했지만 그들의 시도는 많은 SDS 멤버들로 하여금 경제적으로 인종적으로 평등한 사회에 도달하기 위한 수단으로 공동체 조직에 헌신하게 하였다. 소위 “운동(the movement)” 이라고 불리는 것은 베트남 전쟁이 확대되고 이에 대한 반대가 격렬해지면서 성장했다. 그러나 1960년대 후반의 운동에서 사회주의에 관한 관심은 기껏해야 베트남 인민과 다른 제3세계 민족해방운동에 대한 연대와 같은 반제국주의와 동일시될 정도로 주변부에 머물렀으며 일부는 제3세계 혁명을 모방하기를 희망했다.

1960년대, 미국의 운동은 참여민주주의, 현재의 실천 그리고 우리가 꿈꾸는 사회를 위한 민주사회주의의 의미와 연관된 예시적(prefigurative) 정치 - 운동이 추구했던 가치의 본보기가 될 수 있도록 최선을 다할 것을 요구 - 를 소개했다. 민권/흑인 인권 운동은 미국 남부에서 흑인들의 참정권과 같은 의미 있는 구체적 승리의 쟁취 그리고 인종차별을 국가적 공공 이슈로 만들었다는 점에서, 이전 1930년대 공산당의 반인종차별주의 성과를 뛰어넘는 것이었다.

20세기 초반, 사회당은 여성 참정권 운동과 더불어 여성의 투표권을 위해 싸웠으며 1930년대 이후 공산당은 최소한 내부적으로 또 참여한 연립정부 안에서 남성우월주의 문제를 다루었다. 1960년대 여성 운동은 이슈를 사회 제도 전반에 걸친 남성 지배, 가족, 개인 관계 그리고 문화 전반으로 확대하였으며 페미니스트의 성 해방 요구는 동성애 해방 운동 출현에 크게 기여했다. 베트남 전쟁 기간, 반제국주의와 식민지 인민에 대한 연대는 강대국 간 외교가 지구 전체에 점점 더 위협이 되는 세상에서 민주사회주의 정치에 중요한 기여를 하였다. 그러나 1960년대 말에 이르러, 많은 활동지도자는 혁명에 너무 열중한 나머지 대중의 지지 없이는 혁명 그리고 그 결과로서 등장할 사회는 빈민주적알 것이라는 것을 망각했다. 이것은 종파주의를 키우는 피해야 할 과오였다.

1970년, 새로운 저널, Socialist Revolution, 의 편집자들은 선명한 사회주의 좌파의 형성을 촉구했다. 1972년, 신좌파(New Left) 활동가들과 여성운동에 새롭게 등장하는 사회주의 페미니스트 분파를 수용하면서 사회주의와 페미니즘 정치에 집중할 New American Movement (NAM)(1971~1983)가 설립되었다. 1972년, 사회당(Socialist Party of America)의 마이클 해링턴 주도로 민주당(Democratic Party) 내 진보정치의 성장에 초점을 맞추어 민주사회주의 조직위원회(Democratic Socialist Organizing Committee:DSOC) (1973~1982) 를 구성했다. 1982년, 두 조직은 미국민주사회주의자들(Democratic Socialists of America: DSA)(1982~)를 함께 결성하였다. DSOC 측은 진보적 목적을 위한 선거 투쟁과 해링턴이 “가능성의 좌익(the left wing of the possible)”이라고 묘사한 것에 초점을 맞추어 사회민주주의 유산을 가져왔다. NAM 측은 공동체 조직과 좌파와 여성 교육에 초점을 맞추어 신좌파의 유산을 가져왔다. 그리고 NAM 측에 포함된 전 공산당 멤버들은 좌파와 그 외 세력들과의 연정에 초점을 맞추어 인민 전선의 유산을 가져왔다. DSA의 약점은 소규모라는 점 그리고 묘사에서 명확히 드러났듯이 그 순결함이다. 그러나 DSA는 마침내 현재의 정치적 행위와 미래 사회주의 사회에 대한 비전을 통해 사회주의의 민주적 성격을 분명히 하려는 노력을 대표하게 되었다.

오늘날 세계에서, 기후 변화, 종(species)의 멸종 그리고 화석연료의 사용으로부터 탈피한 생산방식의 재설정을 시작으로 우리 자신을 포함해서 지구의 모든 생물을 위해 환경적 재앙을 막기 위해 민주사회주의가 무엇을 할 수 있는가에 대한 질문에 초점을 맞추지 않고는 정치에 대한 민주사회주의적 개념은 불가능하다. 유감스럽게, 석유 추출과 세계 시장에서의 판매에 집중한 베네수엘라는 아마도 사회주의가 어떻게 건설되지 말아야 하는지를 보여주는 생생한 예가 될지 모른다. 지역의 재활용 자원에 기반하여 지역 소비를 위한 생산에 초점을 맞추는 것은 살만한 사회의 기초가 될 뿐만 아니라 평등, 협력 그리고 참여민주주의의 기초가 될 수 있다.

민주사회주의 정치에 대한 위 기여 목록은 질문을 불러일으킨다: 무엇이 중심인가? 민주사회주의 정치의 핵심은 평등(equality)은 경제 영역에만 국한되지 않고 반드시 정치의 토대 그리고 문화적 표현의 기초가 되어야 한다는 것에 대한 인식인 것처럼 보인다. 민주사회주의의 핵심은, 현재 좌파 정치를 위해서는, 평등한 사회를 지향하지만, 반드시 사회주의로 이행할 필요는 없다고 생각하는 사람들을 수용하고 그들과 함께 기꺼이 일하려는 의지에 대한 강조처럼 보인다. 현실에서 이 말은 가장 급진적 정치를 한다는 사람이 반드시 가장 올바른 견해 혹은 그들이 몸담은 운동을 가장 잘 이끌 수 있는 권리를 자동적으로 가졌다고 가정하고 싶은 유혹을 피하는 것을 의미한다. 민주사회주의는 현 투쟁에 있어 폭넓은 연계의 중요성과 다른 사회질서로의 이행에 대한 다수의 지지를 강조하고 있기 때문에 내 생각에 지난 수십 년간 좌파 내 상당수에 의해 문제없이 받아들여졌던 혁명에 대한 폭발(bigbang)적 개념에 회의적일 것으로 생각한다. 자신이 다수 이익을 대변한다고 믿지만 실은 자신들 방식으로 행동하는 소수 그룹에 의해 주도된 혁명은 일반적으로 예측할 수 없는 일련의 사건에서 비롯되었고 종종 매우 비민주적 결과를 가져왔다. 기존 자본주의 사회 내에서 평등과 민주주의를 향해 노력하는 것이 더 큰 이익의 기초를 마련하고, 커다란 행운이 함께 한다면, 언젠가 우리가 염원하는 보다 완벽하게 평등하고 민주적 사회로 우리를 이끈다고 가정하는 것이 나을 듯싶다.

역자 후기

에세이 중간 에이브러햄 링컨 여단 언급 부분에서 어릴 때 흑백 티브이 시절 봤던 영화, ‘누구를 위해 종은 울리나’가 생각났다. 영화 내용보다 비현실적으로, 1970년대 아시아 변방에서 백인 여성을 실제로 본 적이 한 번도 없었던 나에게는, 또렷한 이목구비를 가진 잉그리드 버그먼이 강하게 인상에 남았던 영화다. 나에게 스페인 내전은 이 ‘누구를 위해 종은 울리나’라는 소설/영화와 더불어 나중에 연출 사진으로 밝혀진 종군 사진작가 로버트 카파(Robert Capa)의 아래 사진으로도 기억된다.

사실, 스페인 내전 당시 종군 기자였던 어니스트 헤밍웨이는 종군 사진작가로 현장에 있었던 로버트 카파를 만나 둘이 같이 현장을 다녔고, 그 경험을 바탕으로 탄생한 것이 소설 ‘누구를 위해 종은 울리나’ 였다. 소설 속 남자 주인공 로버트 조던은 에세이에서 서술했던 것처럼 당시 미국 공산당이 모집했던 국제 여단 소속이었다. 이 소설을 통해 당시 공산당이 인민 전선을 통해 반 파시스트 투쟁과 민주주의 수호를 위해 헌신했음을 엿볼 수 있다.

한편 영화 속 엔딩에 등장하며 눈물 없이(?) 볼 수 없게 만든 로버트 조던의 희생과 헌신은 그가 사회주의자가 아닐지라도 이전 에세이에서 강조한 사회주의자의 가장 큰 덕목인 ‘동료애(fellowship)’가 비사회주의자였을 그를 통해 구현되는 상징적 장면이다. 이역만리의 내전에 불과할 수 있었던 전쟁임에도 사회주의자들의 덕목인 국제주의(internalism)와 연대(solidarity)에 ‘참여(participatory)’하고 실천하기 위해 전 세계 각지로부터 몰려 온 청춘들이 있었던 시대다. 이 청춘 중 한 명이 동물농장 조지 오웰 (George Orwell)이었다.

개인적으로 동시대 베르톨트 브레히트(Bertolt Brecht)와 흡사한 이미지와 성격을 가진 것처럼 나에게 다가오는 조지 오웰은 영국에서 스페인 내전 소식을 듣고 심지어 갓 결혼한 그의 아내를 동반하여 스페인으로 향했다. 스스로 민주사회주의를 지지한다고 공표한 조지 오웰의 스페인에서의 경험은 영화 ‘누구를 위해서 종은 울리나’에서와 같은 아름다운 스토리가 아니다. 정의감에 불타 참전을 자원한 것까지는 영화 속 로버트 조던과 같았으나 스페인 바르셀로나에서 그가 겪은 경험은 로버트 조던과는 상반된 것이다. 조지 오웰이 바르셀로나에 만난 것은 영화 속 로버트 조던 처럼 반 파시스트 깃발 아래 동료애로 무장한 동지들이 아니었다.

그는 반 파시스트 깃발 아래 모인 좌파 내에서 스탈린주의자들이 비스탈린 공산주의자 /사회주의자/아나키스트들을 차별하고 심지어 이들 간 전투가 발생하여 수백 명의 공화파 지지자들이 이 ‘아군 간’ 전투로 사망하는 것을 목격한다: 소위 ‘바르셀로나 5월 사건(May Days) ‘이다. 조지 오웰 자신도 스탈린주의 그룹으로부터 트로츠키파로 몰려 곤경에 처하자 아내와 함께 스페인을 어렵게 탈출한다. 이 과정에서 조지 오웰이 경험한 것은 스탈린 대 반 스탈린이라는 이데올로기적 대결뿐만 아니다. 지금까지 이어지고 있는 카탈루냐 지방에 대한 스페인 중앙 정부의 뿌리 깊은 차별이다. 원칙적으로 같은 좌파 이념과 반 파시스트 투쟁이란 구체적 대의(cause)를 함께 가졌지만, 조지 오웰은 이들이 원칙과 대의보다 분파의 이익 그리고 지방색을 우선시하는 것을 경험한 것이다. 스페인에 들어갈 때는 영화 속 로버트 조던과 마찬가지로 정의를 위한 눈빛을 간직하고 들어갔지만 나올 때는 - 정확히는 탈출할 때는 - 정신적으로 육체적으로 탈진한 조지 오웰은 그의 경험을 르포 형식으로 남겼다: ‘카탈로니아 찬가(Homage to Catalonia)’.

스페인 내전을 둘러싼 영화 속 로버트 조던의 이야기와 조지 오웰의 경험은 나로 하여금 21세기 우리는 저들처럼 자신의 신념을 위해 목숨을 걸고 뛰어들 용기가 있는가라는 질문을 던짐과 동시에, 저자 말처럼 좌파 운동 ‘내’에서 민주적 가치의 소중함이 커질 수밖에 없다는 생각을 하게 만든다. 같은 편이라면 더욱더 어려워할 줄 알고 존중할 줄 아는 동료애가 사회주의자들의 민주적 윤리가 아닐까 생각한다.

'세상 이야기' 카테고리의 다른 글

| 미국 사회주의 역사, 존재 부정과의 투쟁사 - 민주사회주의 이해하기 (16) (0) | 2021.08.24 |

|---|---|

| 흑표당(Black Panthers Party)의 공동체 사회주의 - 민주사회주의 이해하기 (15) (0) | 2021.08.20 |

| 사회민주주의(Social Democracy)를 위한 변명 - 민주사회주의 이해하기 (13) (0) | 2021.08.15 |

| 세상에 존재한 적이 없었던 진정한 사회주의의 모습은? - 민주사회주의 이해하기 (12) (0) | 2021.08.13 |

| Be Realistic, Demand the Impossible. 아나키즘과 민주사회주의 - 민주사회주의 이해하기 (11) (0) | 2021.08.06 |