** 블로그를 찾아주신 분께 안내드립니다. 좀 더 나은 교열과 가시성/가독성을 원하는 분에게는 '네이버 포스트(링크)' 를 권장합니다.

역자 머리말

오래 전이지만 꽤 재미있게 읽었던 책이 있다. 1992년부터 2008년까지 약 15년에 걸쳐 매해 한 권씩 간행된 시오노 나나미의 ‘로마인 이야기’ 15권이다. 저자의 모국인 일본보다 한국에서 더 인기를 끌었다고 하니 많은 분이 이 책을 읽었지 않았을까 생각한다. 내가 이 책에 매료된 이유는 저자 시오노 나나미의 세계관이나 개인적 품성이 아니라 바로 그녀의 글쓰기 방식이다. 이 블로그의 적지 않은 포스트 제목이 ‘..... 이야기’인데, 의식적으로 그렇게 제목을 정했다고 생각한 적이 없었는데 이 머리말을 쓰면서 생각해 보니 로마인 ‘이야기’의 영향이 있었지 않았나 생각한다. 보수적 역사학계로부터 로마인 이야기는 역사서로 전혀 인정을 받지 못하는데, 이는 대부분, 모두가 아니라면, 일반 독자들도 이 책이 정통역사서가 ‘아니기 때문에’ 열광한 것인 만큼 폄하될 근거가 될 것은 아니다.

그녀의 글쓰기 방식은 객관적 사실과 자료를 근거로 하여 역사에 접근하되, 역사의 현장으로 시간 여행하여 역사의 인물을 바로 옆에서 지켜보며 그들의 행동을 중계방송하듯이 묘사하는 스타일이다. 국가대표팀 스포츠 중계하는 캐스터처럼 자기의 느낌과 상상력을 글 속에 삽입하는 것을 전혀 주저하지 않는다. 따라서 역사적 사실을 떠난 인물에 대한 묘사는 시오노 나나미의 상상력에 크게 의존하기 때문에 장르를 따지자면 역사 소설에 속한다. 이런 교양 소설의 장점은 나 같은 입문자도 부담 없이 역사의 세계로 뛰어들게 한다는 것이다. 어렸을 때 읽은 무협지가 주인공의 영웅적 무용담을 통해 밤을 새울 정도의 흡인력을 보여준 것과 유사하다. 로마인 이야기를 읽다 보면 위대한 황제로 역사에 기록되지 않은 별 볼일 없는 짧은 재위 기간을 가진 황제에게도 연민이 느껴질 정도이다.

나 역시 이런 유형의 글쓰기가 타인에 의해 어떻게 읽히는가에 관계없이 스스로 좋아하고 편안해하는 것 같다. 섣부른 일반화는 최대한 자제하되 내 주관적 감정의 표현 - 그것이 설사 속된 표현일지라도 - 과 상상의 날개를 펴는 것에 대해 주저하지 않는다. 그러다보니 에세이와 책을 읽으면서 등장하는 인물에 많이 집중한다. 설사 시대 배경이 몇백 년 전이라도 그때를 치열하게 살았던, 아니 치열하게 살지 못했더라도 역사의 한 페이지에 짧게나마 등장했다가 사라진 우리 인류 선배들의 삶에 감정이입을 하게 된다. 그런 이유에서 에세이들에 등장하는 인물들은 빠지지 않고 위키피디아를 찾아보면서 그들 삶의 전반적 행적을 둘러보곤 한다.

장황하게 내 독서와 글쓰기 취향을 소개한 이유는 아래 에세이가 나에게는 이런 ‘이야기’유형이어서이다. 무협지에 등장할 법한 문파, 이 문파 간 정파와 사파 논쟁, 문파를 대표하는 고수들 간 결투 그리고 상대방 문파에 의해 암살당하는 고수 등을 연상게 하는 이야기적 에세이다. 사회민주주의의 역사적 개관을 원하는 분들에게 매우 재미있게 - 번역에 크게 저항감을 느끼지 않는다면 - 읽힐 수 있는 짧은 에세이다.

저자 셰리 버먼(Sheri Berman)은 현재 미국 뉴욕에 있는 Columbia University 산하 Barnard College에서 정치학을 가르치고 있다. 그녀의 저서 ‘정치가 우선한다’(The Primacy of Politics: Social Democracy and the Ideological Dynamics of the Twentieth Century)는 한국에도 번역본이 나와 있다.

예고되지 않은 전투: 자본주의, 좌파, 사회민주주의 그리고 민주사회주의 (Unheralded Battle: Capitalism, the Left, Social Democracy, and Democratic Socialism)

Sheri Berman

현재의 금융 경제 위기(이 에세이는 정치/문화 비평 계간지 Dissent의 2009년 겨울 판에 최초 연재되었으므로 2007~8년 금융위기를 일컬음:역자 주)는 다시 한번 자본주의의 위험성을 우리 집단적 자각의 중심에 갖다 놓았다. 좌파(the Left) - 글로벌라이제이션과 신자유주의에 대한 일관성 있고 설득력 있는 대응의 부족으로 서구 대부분에서 상대적으로 최근까지 표류했던 - 는 이 어려운 시기에 시민들이 안정과 안전을 갈망하면서 다시 한번 재기할 태세를 갖춘 것처럼 보인다. 좌파의 운명이 자본주의의 성쇠와 함께한다는 것은 결코 새로운 사실이 아니다. 사실, 자본주의는 현대 좌파의 골칫거리인 동시에 존재 이유이다; 좌파의 기원과 운명은 자본주의의 운명과 항상 불가분의 관계로 얽혀왔다. 따라서 좌파는 현재의 문제를 과거에는 어떻게 접근했는지로부터 많은 것을 배울 수 있다.

뒷이야기(THE BACKSTORY)

18세기와 19세기 자본주의의 등장은 유례없는 경제 성장과 개인의 자유를 가져왔지만, 또한 극적 불평등, 사회적 혼란 그리고 원자화(atomization)도 동반했다. 이에 따라, 새로운 질서에 대한 반발이 시작되었다. 19세기 초부터 중반까지 다양한 아나키스트들, 라살(Lassalle)의 지지자들, 프루동(Proudhon)의 지지자들, 생시몽(comte de Saint-Simon)의 지지자들 그리고 다른 그룹이 이 증가하는 불만에 합류하였다. 그러나 새롭게 떠오르던 자본주의가 그 혁명력에 걸맞은 호적수를 만난 것은 막시즘이 등장했을 때였다. 19세기 후반이 되자, 막시즘의 정통 이론은 좌파 내 자본주의 비판 이론의 대부분을 대체했으며 막시즘은 국제사회주의 운동의 지배적 이데올로기로 자리매김하였다.

막시즘의 매력 중 하나는 자본주의에 대한 신랄한 비판을 미래의 새롭고 더 나은 시스템의 등장을 약속하는 낙관적 역사적 틀 안에서 행했다는 점이다. 거칠게 요약하자면, 막시즘에는 세 가지 핵심이 있다: (1) 자본주의는 구 봉건질서를 무너트리고 전례 없는 부와 생산성을 창출한 역사상 커다란 변혁 세력이다; (2) 자본주의는 끔찍스러운 불평등, 착취 그리고 갈등에 기반을 두고 있다; (3) 자본주의는 공산주의의 도래로 말미암아 궁극적으로 자연스럽게 극복될 것이다.

우리는 맑스가 자본주의는 놀라운 특성이 있다고 생각했었다는 것을 잘 기억하지 못한다. 그는 “자본주의는 놀라운 일을 수행했다. 그것의 업적은 이집트 피라미드, 로마의 수도관 그리고 고딕 양식의 대성당들을 훨씬 능가한다; 자본주의는 이전의 모든 민족 대이동과 십자군 전쟁을 무색게 하는 탐험을 수행했다”고 썼다. 그러나 자본주의의 이런 놀라운 성과는 엄청난 인적 희생 위에서 이루어졌다고 맑스는 주장한다. 자본은 “살아있는 노동을 빨아야만 살고 또 더 살수록 더 많은 노동을 빨아야 하는” 흡혈귀 같다. 자본주의는 구질서를 무너뜨리고 인간의 생산적 잠재력을 실현하는 역사적으로 “진보적(progressive)” 기능을 수행한 후 종국에는 붕괴할 것이다. 봉건주의의 내적 모순이 자본주의로의 길을 열었던 것처럼 자본주의의 내적 모순이 그 후계자에게 길을 열어줄 것이라고 맑스는 확신했다. 그것은 “필연적 결과를 향해가는 철칙과 같은 것”이라고 그는 언급했다.

모든 좌파는 맑스의 처음 두 핵심 사항에 동의했다. 그러나 19세기 후반 들어, 일부 민감한 사고 방식의 좌파는 세 번째에 대해서는 동의하지 않기 시작했다. 자본주의가 무너지는 대신 대단한 자생력(resilience)을 보여주었기 때문이다. 자본주의는 1870년대와 1880년대의 긴 불황에서도 더 강한 모습으로 다시 등장했으며, 이후 교통과 통신 혁명으로 유럽뿐만 아니라 세계를 휩쓰는 세계화의 물결 속에서도 존속하고 있다. 한편, 몇 선진 부르주아 국가들은 중요한 경제적, 사회적, 정치적 개혁 정책을 실행하면서 대부분 대중의 삶은 악화하지 않고 오히려 개선(서서히 그리고 단발적이었지만)되었다.

이런 상황에서 좌파는 세 진영으로 갈라졌다. 레닌으로 가장 잘 상징되는 첫 번째는 만약 새로운 사회질서가 스스로 도래하지 않는다면 무력으로 이를 가져올 수 았고 또 가져와야만 하며 이를 위해 혁명 선봉대의 정치-군사적 노력이 필요하다고 주장했다. 많은 다른 좌파들은 이런 과정의 폭력성과 엘리트주의를 거부하고 민주적 과정을 고집했다. 이 시대에 대한 표준 서사는 분석보다는 보통 이 폭력을 받아들인 이들과 거부한 이들 간의 분열에 초점을 맞추었다. 그러나 실제로는 자본주의의 미래와 그에 대한 좌파의 적절 대응을 둘러싼 비폭력 민주 진영 내 분열도 매우 중요했다.

민주 진영 내 한 분파는 맑스가 자본주의 붕괴의 임박에 대해서는 잘못 이해했는지는 몰라도 자본주의가 무한정 존속할 수 없다는 그의 주장은 기본적으로 옳았다고 믿었다. 그들이 보기에, 자본주의의 내적 모순과 인적 희생은 너무나 커서 궁극적으로는 근본적으로 다른, 더 나은 시스템으로 대체되어야 하는데 좌파의 임무는 이 이행을 촉진하는 것이었다. 또 다른 분파는 자본주의가 가까운 미래에 붕괴할 수밖에 없다는 견해를 거부하면서, 자본주의의 장점을 활용하는 한편 단점은 고쳐 나가는 것이 가능하고 또 바람직하다고 믿었다. 따라서 이들은 자본주의를 넘어서기보다는 자본주의의 엄청난 생산 능력을 장려하여 이익을 회수한 후 그 이익을 진보적 목적을 위해 사용하는 전략을 선호했다.

지난 한 세기 동안 좌파 민주 진영의 진정한 이야기는 이 민주사회주의(democratic socialism)와 사회민주주의(social democracy)라는 두 분파 간의 전투사다. 이 두 분파의 전투에서 특히 사회민주주의의 불완전한 승리는 오늘날까지 정치적 도전에 대응하는 좌파의 역량을 제한해왔다.

상속자 아니면 의사?(HEIRS OR DOCTORS?)

19세기 말, 가장 중요하고 영향력 있는 초기 사회민주주의자는 에두아르트 베른슈타인 (Eduard Bernstein)이었다. 베른슈타인은 국제사회주의 운동과 그 운동의 가장 강력한 지지 정당인 독일 사회민주당(German Social Democratic Party(SPD)(1차 대전 이후 공식적으로 수정주의를 받아들이기 전까지 독일 사회민주당은 현재의 사회민주당과 달리 혁명적 막시즘이 공식 이념이었다: 역자 주) 모두에 중요한 인물이있다. 그는 정통 막시스트가 예언한 것처럼 자본주의가 프롤레타리아를 궁핍하게 만들지도, 재산 소유자의 숫자도 감소하게 하지 않으며, 따라서 위기가 갈수록 심화하지 않는다고 주장했다. 대신, 자본주의 시스템은 점점 더 복잡해지고 적응력이 높아진다고 그는 보았다.

이런 기본 인식하에 그는 “부르주아 사회가 붕괴 임박의 문턱에 와있으며 따라서 사회민주주의는 앞으로 닥칠 주요 재앙에 부합하는 전술을 채택해야 한다”는 견해에 반대했다. 그가 보기에 재앙은 일어날 것 같지도 않았고, 또 바람직하지도 않았기에 좌파는 대신 개혁(reform)에 초점을 맞추어야 한다고 주장했다. 사회주의의 전망은 “사회적 부의 감소가 아닌 증대”와 더불어 사회 대다수 대중의 삶의 조건을 향상할 수 있는 “개혁을 위한 긍정적 제안”을 할 수 있는 사회주의자들의 능력에 달렸다: “개혁과 관련하여, 우리는 개혁이 우리에게 집권의 기회를 가져다줄 재앙을 촉진할지를 묻는 대신, 개혁이 노동계급의 발전을 촉진하는지 그리고 개혁이 전반적 진보에 이바지할 지를 물어야 할 것이다.” 베른슈타인의 가장 유명한 논평은 아마 다음일 것이다: “흔히 사회주의의 최종 목표로 불리는 것은 나에게 전혀 중요치 않다. 운동이 처음이자 끝이다.” 이 논평에 의하면 추상적 미래에 대해 계속 이야기하는 것은 거의 의미가 없다. 사회주의자는 더 나은 세상을 만들기 위한 장기적 투쟁에 관심을 집중할 필요가 있는 것이다.

이론과 실천 모든 면을 아우르는 베른슈타인과 다른 수정주의자들에 의해 제기된 이 이슈 때문에 19세기 말 국제사회주의운동의 에너지가 이 이슈의 논쟁에 소비된 것은 놀랄 일이 아니다. 당시 정통 막시즘의 대표적 이론가라고 할 수 있는 칼 카우츠키(Karl Kautsky)(나중에 수정주의 입장으로 선회했지만: 역자 주)는 “재산소유자와 자본가의 숫자가 증가하고 있으며 따라서 우리 관점의 기반이 잘못되었다고 그는 말한다. 만약 그렇다면 우리 승리의 시간은 단지 늦춰지는 것이 아니라 목표에 영원히 도달하지 못할 것이다”라고 비판했다. 비슷하게, 독일사회민주당 지도자 중 한 명인 빌헬름 리프크네히트(Wilhelm Liebknecht)(1919년 로자 룩셈부르크와 함께 반혁명 군사조직, 프라이코릅스(자유군단)에 의해 살해된 칼 리프크네히트(Karl Liebknecht)의 아버지이자 독일 사회민주당 창립자 중 한명:역자 주)도 “만약 베른슈타인의 주장이 맞는다면, 우리는 어쩌면 우리의 프로그램, 우리의 모든 역사 그리고 사회주의의 모든 것을 묻어 버려야 할지 모른다”고 논평했다.

그리고 로자 룩셈부르크 - 아마 베른슈타인의 가장 통찰력 있는 비판가 - 는 만약 그의 이단적 견해가 받아들여진다면, 정통 막시즘의 전 체계가 무너질 것임을 사회주의자들이 인식해야 한다며 다음과 같이 촉구했다: “지금까지 사회주의 이론은 사회주의로의 변혁을 위한 출발점은 총체적이고 재앙적 위기라고 선언했다. 그런데 베른슈타인은 단지 붕괴의 특정 형식을 부정하는 것이 아니라 붕괴의 가능성 자체를 부정한다… 그렇다면 다음과 같은 질문이 떠오른다: 왜 그리고 어떻게…. 우리가 최종 목표를 달성하는가?” 룩셈부르크가 인지했듯이, 베른슈타인은 사회주의자들에게 단순한 질문을 던진다: “이전처럼 사회주의 변혁은 자본주의 질서의 객관적 모순의 결과…. 그리고 일정 단계에서 일정 형식의 붕괴로 발생하는 것인가?” 아니면 자본주의는 실제로 영감을 받은 다수의 노력으로 변형될 수 있으며 이 경우 “사회주의의 객관적 필요성은 …. 땅바닥으로 떨어지는가?”

이 논쟁은 1920년대와 1930년대 결정적 시점에 도달할 때까지 한 세대 이상 끓어 올랐다. 현재, 유럽의 주요 국가에서 집권하고 있는 민주적 좌파는 단순히 선동과 이론화가 아닌 현실에서 정치적 경제적 통치에 책임이 있는 자신을 발견하게 되었다. 특히, 대공황의 시작은 사회주의자들로 하여금 그들과 자본주의의 관계를 정면으로 조명하게 만들었다. 자본주의가 큰 위기에 빠진 것처럼 보이는 시기에 사회주의자들을 어떻게 해야 할까? 그저 정통 막시즘이 오랫동안 주장해 왔던 자본주의 붕괴 그리고 사회주의로의 이행이 시작되었다고 간주하여 뒷전에서 환호를 보내야 할까? 아니면 출혈을 멈추게 하고 그런 재앙이 다시는 발생하지 않도록 시스템을 개선하도록 노력해야 할까? 당대의 대표적 독일 사회주의자이자 노조원였던 프리츠 타르노우(Fritz Tarnow)는 1931년 이 딜레마를 다음과 같이 요약했다.

“우리는 자본주의라는 환자의 치료를 위해 병상 옆에 서 있는 의사일까 아니면 약간의 독을 사용해서 빨리 죽기를 도와주어야 하는 상속인일까? …. 짜증 나지만 우리는 진정으로 치료해주고 싶은 의사이자 또 다른 한편 내일이 아닌 오늘 당장 자본주의 시스템 유산 전부를 물려받기를 원하는 상속인의 기분도 가지고 있어야 한다고 생각한다. 의사이자 상속인이란 2인역은 참으로 어려운 일이다.”

사실, 그것은 단지 어려운 것이 아니었다: 그것은 불가능했다. 갈수록 많은 사회주의자가 이 딜레마를 인식하면서 선택해야 할 때가 왔다는 것을 이해했다. 그 중 한 결과는 1930년대 초, 유럽 전역에 걸쳐 개혁가들은 세부사항은 달랐지만 한 핵심 믿음으로 결합된 정책들을 개발했다: 자본주의를 길들이고 궁극적으로 개혁하기 위한 국가 권력 이용의 필요성. 벨기에, 네덜란드, 프랑스에서는 Hendrik de Man(벨기에의 사회주의 이론가이자 정치가로서 말년 나치 부역 오명 속에 삶을 마감한다: 역자 주)과 그의 Plan du Travail(불어로 노동(작업) 계획으로 직역될 수 있는데 De Man의 독트린, Planisme(planned economy:계획 경제)의 상징적 정책:역자 주)이 열렬한 지지를 받았으며; 독일과 오스트리아에서 개혁가들은 정부의 경제 개입과 케인스식 활성화 프로그램을 지지했고; 스웨덴의 사회민주당은 자본주의를 내부에서 재편하려는 가장 야심 찬 시도를 시작했다.

따라서 1930년대 말에 민주 좌파 내 오랜 논쟁은 정점에 달했다. 한편에서는 자본주의 개혁을 위해 민주적 국가의 힘을 이용해야 한다는 사회민주주의자들이 있었고, 다른 한편에는 더 나은 세상의 등장은 오직 현 시스템의 붕괴를 통해서만 가능하므로 자본주의의 위기에 대해 좌파는 아무것도 해서는 안 된다는 민주사회주의자들이 있었다.

전후 세계(THE POSTWAR WORLD)

1차대전과 2차대전 사이에는 스칸디나비아 국가들, 특히 스웨덴, 을 제외하고 사회민주주의는 이 전투에서 전반적으로 패배했다. 그러나 2차대전 이후 부분적으로 1,2차 대전 사이 경제적 사회적 혼란 때문에 집권한 정권의 폭정 탓에 사회민주주의 사상과 정책은 결국 좌파뿐만 아니라 정치권 전반에 걸쳐 승리했다. 1945년 이후, 서구 유럽 국가들은 노골적으로 자본주의를 관리하고 자본주의의 파괴적인 영향으로부터 사회를 보호하는 것에 매진했다. 전쟁 이전의 자본주의, 국가 그리고 사회 간 관계에 대한 자유주의적 이해는 포기되었다: 국가는 이제 단순히 시장이 성장하고 번창할 수 있도록 지켜주는 역할이 아니었으며 경제적 이해관계에 더 이상 우선권이 주어지지도 않았다. 대신 국가는 전반적으로 경제보다는 사회의 보호자로서 간주되었으며, 경제적 당위성(imperative)은 자주 사회적 당위성의 뒷전으로 밀려나야 했다.

당시만 해도 이런 변화들은 너무 극적이어서 당대 관찰자들은 이 변화들을 어떻게 정의해야 할지 확신이 없었다. 앤서니 크로스랜드(C.A.R Crosland: 영국의 사회개량주의자로서 영국 노동당의 이론적 근거를 제공했던 인물: 역자 주)는 전후 정치경제는 “고전적 자본주의와는 생각할 수 있는 거의 모든 면에서 이질적이다”라고 주장했다. 앤드루 숀필드(Andrew Shonfield: 영국의 경제학자로 전후 유럽의 거시적 경제 계획을 연구하여 혼합경제의 옹호자로 알려졌다: 역자 주 ) 역시 유사하게, “현재 우리가 살고 있는 경제 질서와 그에 따른 사회 구조는 이전 것들과 너무 달라 이들을 묘사하는데 ‘자본주의’라는 단어를 사용하는 것이 오해를 불러일으킬 수 있을 정도다”라고 논평했다.

그러나 물론 자본주의는 여전히 남아있다 - 그 이전과는 매우 다른 자본주의이지만. 1945년 이후, 시장 시스템은 정치권력에 의해 제약받았으며 국가는 노골적으로 시장 시스템 최악의 후유증으로부터 사회를 보호하고자 노력하였다. 이런 상황은 막시스트, 공산주의자 그리고 민주사회주의자들이 희망했었던 것(즉, 자본주의의 완전한 종식)과는 거리가 한참 멀었지만 리버럴들이 오랫동안 옹호해왔던 것(즉, 시장의 자유로운 지배)과도 마찬가지로 거리가 멀었다. 이 상황은 사회민주주의자들이 오랜 기간 지지해 왔던 세계관에 가장 근접한 것이다.

정치와 시장에 대한 이런 새로운 이해를 바탕으로, 서구는 역사상 처음으로 경제성장, 잘 작동하는 민주주의 그리고 사회적 안정을 조합할 수 있었다. 그러나 전후 질서의 명백한 성공에도 사회민주주의의 승리는 완벽한 것이 아니었다. 많은 우파는 필요할 때만 새로운 시스템을 받아들였다; 일단 경제적 사회적 혼란(그리고 급진적 좌파)에 대한 그들의 두려움이 사라지면, 그들의 새로운 질서에 대한 존중 의지도 사라진다. 그러나 더욱 흥미로운 것은 심지어 많은 좌파도 이 새로운 시스템을 이해하거나 전적으로 받아들이지 않았다는 것이다. 이들 중 일부는 물론 중요하긴 하지만 개혁이 목적을 위한 수단 - 자본주의라는 야수를 길들이기 위한 지속적 과정 - 이라는 것을 망각한 채, 복지 국가의 보행자 관리에 만족했다. 다른 이들은 포스트 자본주의 미래의 상실에 대해 결코 마음 편해하지 않았다.

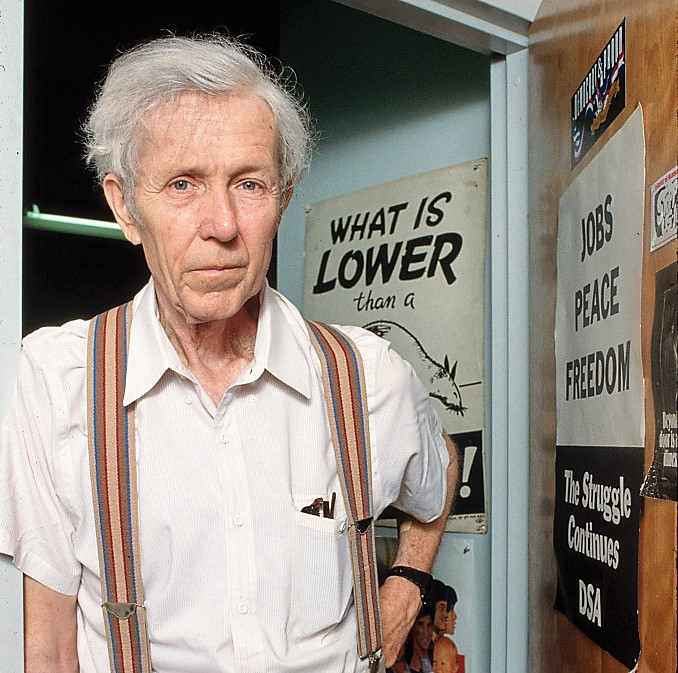

두 번째 캠프(민주사회주의)의 선도자는 유진 데브스(Eugene Debs) (노조운동가로 출발해서 사회주의자가 되면서 미국사회당 창당 일원이 되어 미국 대선에 5번 참여했다:역자 주)와 노먼 토머스(Norman Thomas)( 미국 장로교회 목사이자 사회주의자로서 미국사회당 후보로 미국 대선에 6번 참여했다:역자 주)의 정신적 후계자로 손꼽히는 마이클 해링턴(Michael Harrington)(미국의 대표적 민주사회주의자로서 미국 민주사회주의자당 (Democratic Socialists of America (DSA)의 창립 멤버:역자 주) - 미국 좌파의 가장 영향력 있고 영감을 주는 인물 - 이었다. 해링턴은 미국의 가난하고 소외된 이들(그의 유명한 책에서 “또 다른 미국(The Other America)”이라고 칭한)의 고통을 완화하는 개혁을 지지했지만 이런 개혁 혹은 복지 국가가 고통 혹은 불공정을 완전히 제거할 수 있다고 믿지 않았다. 가난, 소외 그리고 불공정 등은 궁극적으로 자본주의 자체의 내재적 특성들이었다. 그는, 예를 들어, “자본주의 사회의 계급 구조는 사회 정의를 향한 노력을 ...거의 모두 약화시키거나 전복시킨다”고 주장했다.

전후 유례없는 경제 성장도 해링턴의 관점을 근본적으로 바꾸지 못했다. 그는 이런 성장은 “기형적(misshapen)” 그리고 “역효과를 낳는(counterproductive)”다고 묘사하면서, 이런 성장이 경제적으로 아무리 성공적이라도 자본주의는 “인민의 필요를 충족시키는” 능력이 없다고 단언한다. 아마 그는 놀랍지 않게 자본주의가 퇴출의 길을 밟고 있다고 확신했는지 모른다. 1968년, 그는 “미국 시스템은 더 이상 작동하지 않는 것처럼 보인다”라고 선언하면서, ‘민주적 좌파를 향해서(Toward a Democratic Left)’을 펴냈다. 1976년, 그는 ‘자본주의의 황혼(The Twilight of Capitalism)’이란 책을 썼다. 1978년, 그는 “자본주의는 죽어가고 있다”고 선언했다. 그리고 공산주의 붕괴 3년 전이자 장기적 경제 호황이 한창이었던 1986년, 그는 “서구는 전례 없는 경제적 사회적 위기를 겪는 중인데, 그 영향이 매우 복잡해서 많은 사람이 심지어 그 위기가 발생하고 있는지 의식조차 못 하고 있다”고 썼다.

해링턴의 이와 같은 선언과 그 선언들의 배경이 되는 세계관의 문제점은 단지 선언들이 잘못되었다는 것뿐만 아니라 역효과적이란 점이다. 더 나은 세계를 위해서는 자본주의의 종말을 기다려야 한다고 확신한 해링턴은 자본주의의 명백한 승리는 허구적이며 자본주의 시스템은 실제로는 퇴출의 길을 밟고 있다고 독자를 설득하는데 그의 지적 정치적 에너지의 상당 부분을 썼다. 그리고 그는 좌파의 주요 과제는 자본주의를 개혁하고 인간화하는 것이 아니라 자본주의가 빨리 종식되도록 압력을 가하는 것이라고 좌파를 설득하려고 했다.

해링턴의 세계관과 현실과의 불일치 결과 중 하나는 그의 실천적 지침이 매우 비실용적이었다는 것이다. 실제 오늘날 해링턴을 읽는 독자는 두 가지에 놀랄 것이다: 하나는 미국 빈곤층 묘사에 대한 그의 날카롭고 놀라운 공감능력 그리고 다른 하나는 그들의 운명을 개선하기 위한 그의 정책 제안 대부분이 공상적으로 현실적 관련성이 거의 없다는 점이다. 해링턴은 기존 자본주의 질서에서 싫어하는 것이 무엇인지는 알았지만, 자본주의 이후 사회는 실제 어떻게 작동할지 혹은 어떻게 그 곳에 도달할지에 대해 구체적으로 설명하는데는 어려움을 겪었다.

다른 민주사회주의자와 마찬가지로 그는 “민주적 계획(democratic planning)”에 큰 기대를 보여줬다. 그러나 동구권의 강압적인 국가 계획과 차별화하기 위해 민주주의와 대중 참여를 강조한 것 외에는, 그 계획이 무엇인지 혹은 어떻게 그 계획의 목적을 달성할 것인지에 대해서는 묘사가 거의 없다. 사회주의 질서를 건설하기 위한 해링턴의 다른 권고들은 투자의 사회화, 일정 형태의 “사회적” 소유권, 노동 시간의 단축 그리고 가격의 사적 통제에 대한 제약을 포함했다. 그러나 어떻게 이런 조치들이 수행될 것인지, 이 조치들의 예상되는 결과가 무엇일지, 그리고 보다 효율적이고 공정한 결과를 생산하기 위해 이 조치들이 어떻게 서로 그리고 기존 제도와 연계되어야 하는지에 대한 세부 사항들을 그에게서 찾기는 힘들다.

특히 나중에 민주사회주의 관점이 궁극적으로 막다른 길이었다고 결론짓지 않을 수 없다. 해링턴과 그 주변 사람들은 자본주의에 대한 신랄한 비판 측면에서 종종 옳았지만, 그들은 한결같이 자본주의의 뛰어난 성취뿐만 아니라 시간이 흐름에 따라 자본주의가 겪은 변화 - 변화의 상당 부분은 좌파 자체의 업적이다 - 를 경시했다. 진정한 정의는 오직 자본주의가 사라질 때만 도래할 수 있다고 주장함으로써, 민주사회주의자들은 암묵적으로(그리고 종종 노골적으로) 자본주의를 길들이려는 시도를 폄하하고 따라서 좌파의 응집력과 호소력 그리고 중단기적으로 고통받는 대중에게 실질적 혜택을 주려는 좌파의 능력을 제약하였다.

지금 가장 절실한 것(THE FIERCE URGENCY OF NOW)

이런 주장들은 결코 학문적 혹은 단순히 역사적인 것은 아니지만, 오늘날 좌파는 심각한 위기 가운데에서도 세계화된 자본주의와 직면하고 있다. 좌파들이 자본주의와 자신들의 임무에 대해 어떻게 생각하는가는 이 위기에 대처하는 그들의 능력과 선거에서의 성공에 영향을 미칠 것이다. 비록 지금은 단죄(chastened)받고 있지만, 현대 우파와 중도파의 신자유주의자들은 오랜 시간 시장을 자유롭게 두라고 주장해왔고, 세계화에 따른 개인과 사회의 비용에 대한 우려를 일축해 왔다. 한편, 좌파 중 상당수는 시장의 적응력을 경시하고 자본주의의 세계적 확산에 따른, 특히 개발도상국, 빈곤층의 막대한 혜택을 외면하고 있다. 이런 논쟁은 사회민주주의 세계관이 처음 등장했던 1세기 전 논쟁과 별반 다를 것이 없다. 그리고 지금 많은 리버럴들은 자본주의의 혜택만을 보는 반면, 많은 좌파는 자본주의의 근본적 결함들만을 보고 있다. 이는 사회민주주의자들에게 자본주의의 혜택과 결함 모두를 총체적으로 인식하는 과제를 안겨주고 있다.

오늘날 경제 토론의 양극단에 있는 참석자들은 자본주의와 민주주의가 원만하게 공존하는 길을 찾을 수 있는 것은 전후 타결을 통해서였다는 것을 상기할 필요가 있다. 상대적으로 자유로운 시장의 작동에 의해 산출된 놀라운 경제적 성과가 없었다면 서구 대중의 극적인 생활 수준 향상도 없었을 것이다. 마찬가지로, 국가에 의한 사회 보호와 시장 제약이 없었다면 자본주의의 과실은 결코 폭넓게 분배되지 않았을 것이고 경제적, 정치적 그리고 사회적 안정도 이루기가 훨씬 더 어려웠을 것이다.

20세기 가장 큰 아이러니 중 하나는 이 사회민주주의의 절충(compromise) 성공이 이 절충을 이후 일상적인 것처럼 보이게 만들었다는 것이다; 이 절충이 과거 얼마나 낯설고 논란이 되었는지 우리는 잊고 있다. 그 결과, 20세기 말, 서구는 점차 이 절충을 포기하고 보다 신자유주의적 방향으로 이동하면서, 전후 타결의 특징이었던 국가의 감독과 제약으로부터 시장과 경제 활동을 풀어주었다. 오늘날 좌파의 도전은 이 절충의 근본이 되는 원칙을 회복하고 이 원칙에서 오늘날의 새로운 문제와 기회를 어떻게 다룰 것인가 계획을 세우는 일이다. 전후 시대에 먹혔던 정책 중 다수는 이제 그 효력을 잃었으며 좌파는 그것들을 버리는 것을 두려워해서는 안 된다. 중요한 것은 정책이 아니라 성장을 장려함과 동시에 시민을 자본주의의 부정적 여파로부터 보호하려는 목표다.

최고의 전통을 바탕으로, 좌파가 미래로부터 도망치지 않고 미래를 수용하기 위해서는 변화에 맞서 싸우기보다는 변화를 관리하는데 집중해야 함을 거듭 잊지 말아야 한다. 나의 이 말은 자명해 보이지만, 사실 일반적으로 받아들여지지 않고 있다. 많은 유럽과 미국 좌파들은 현실 적용성 혹은 성공 가능성과 관련 없이 여전히 익숙한 정책과 접근 방식을 고집하고 있다. 많은 좌파가 미래에 대한 공포, 변화에 대한 공포, 그리고 다른 것에 대한 공포를 유포시키고 있다. 세계화의 확산과 중국과 인도 같은 개발도상국 거인의 극적 등장을 기회라기보다는 위협으로 간주하고 있다.

이런 공포는 근본적으로 많은 좌파가 자본주의는 제로섬 게임이 아니라는 것을 제대로 이해하지 못한 데에서 기인한다. 장기적으로 보았을 때, 상대적으로 자유로운 시장의 작동은 단순히 순 자산을 이 주머니에서 저 주머니로 옮기는 것이 아니라 순 자산을 창출할 수 있다. 사회민주주의자들은 이 기본적인 점을 이해하고 있기 때문에 무역과 성장을 장려하고 가능한 많은 순 잉여금을 창출하기 위해 그들이 할 수 있는 것을 하려고 한다. 이 모든 것들은 시장이 초래하는 충격으로부터 대중을 보호하고 삶의 기회를 균등하게 할 수 있는 조치들을 시행하기 위한 재정적 기반을 마련하기 위함이다.

자본주의를 억제하기 위한 희망 없고 역생산적인 노력을 기울이기보다는 국민들이 자본주의에 적응하도록 돕는 것인 사회민주주의 좌파의 역사적 성과였으며 이 사회민주주의적 사고방식이 깊숙이 자리 잡고 있는 나라들에서 이것은 여전히 주된 목표로 남아 있다. 예를 들어, 많은 분석가는 덴마크와 스웨덴의 성공적 글로벌라이제이션의 관리 - 높은 고용률과 사회 보장을 유지하면서도 경제 성장을 촉진하고 경쟁력을 증가시킴 - 에 대해 언급하고 있다. 스칸디나비아 사례는 사회복지와 경제적 역동성은 적이 아니라 자연스러운 동맹이라는 것을 보여준다. 세계화에 대한 낙관론이 가장 높은 곳이 이 나라들이라는 사실은 놀랄 일이 아니다.

반면, 미국과 유럽의 다른 나라에서는 미래에 대한 두려움이 팽배해있으며 세계화에 대한 의견은 놀라울 정도로 부정적이다. 미국 좌파들은 스칸디나비안 좌파들이 해 온 것들을 하도록 노력해야 한다: 성장과 사회적 연대 중 하나를 고르라고 강요하지 말고 그 둘을 함께 장려하는 프로그램을 개발해야 한다. 구체적으로 이 프로그램은 다음 정책들을 포함할 수 있을 것이다: 신뢰할 수 있고 가입이 쉬운 의료서비스; 노동시장 재교육을 위한 세금공제 혹은 다른 정부지원; 교육에 대한 투자; 보다 관대하고 동기 부여되는 실업 대책 등. 이런 프로그램의 촉구는 노동자로 하여금 변화를 두려워하기보다는 적응하도록 도울 것이다.

그러나 이런 것만큼 중요한 것은 좌파가 이전의 낙관주의와 역사적 비전을 되찾는 것이다. 흥미롭게도 이 대목에서 해링턴이 아직 우리에게 가르쳐 주는 것이 있다. 글을 통해 그는 좌파는 세계가 어디로 향해 가길 원하는지에 대한 더 큰 의식(sense)을 가질 필요가 있다고 강조했다. 이 의식이 없으면 좌파는 방향을 잃은 채 활력을 잃을 것이라고 그는 주장했다. 현 자본주의에 대한 환멸에도 포스트 자본주의 사회에 대한 비전의 부재를 고려했을 때, 그의 지적은 정확히 좌파의 오늘날 상황을 보여주고 있다. 많은 좌파 정당이 선거에서 승리하지만, 원대한 희망을 불어넣거나 중도주의 정강(platform)보다 좀 더 친절하고 온화한 버전 이상의 것을 제공하는 정당은 거의 없다.

좌파의 과거를 돌이켜 보았을 때 이는 놀라운 일이다. 좌파는 전통적으로 더 나은 세상은 가능하며 그들의 임무는 이 세상을 가져오는 것이라는 확신으로 그들 운동이 주도되어 왔기 때문이다. 어찌 된 일인지 이 확신이 사라졌다. 이에 대해 마이클 제이콥스(Michael Jacobs)는다음과 같이 말한다: “1980년대까지 좌파의 정치는 영혼(spirits)이 아닌 세상은 근본적으로 달라질 수 있다는 믿음이란 급진적 이상주의 마법에 걸렸다. 그러나 냉정하고 빡빡한 정치적 현실주의는 합리성(rationality)이 계몽시대 이전의 정신성(spirituality)에 행한 것을 지금 급진적 이상주의에 행하고 있다. 정치는 환멸의 대상이 되었다.” 변혁 프로젝트는 구식 혹은 심지어 위험한 것이라고 믿는 많은 사람은 이 변화를 환영한다. 그러나 변혁에 대한 믿음의 상실은 “단순히 진보정치의 대의뿐만 아니라 정치 과정에 대한 대중의 참여라는 폭넓은 시민의식을 심각하게 손상하고 있다.”

19세기 말 그리고 20세기 초 사회민주주의 선구자들이 인지했듯이, 정치가 제공해줄 수 있는 가장 중요한 것은 가능성에 대한 감각(sense)이다. 막시스트의 결정주의와 리버럴들의 자유방임주의에 맞서 사회민주주의 선구자들은 함께 일하는 사람들이 세상을 더 나은 곳으로 만들 수 있다는 생각에 기반을 둔 정치적 이데올로기를 발전시켰다. 그리고 민주사회주의 좌파 동료와 대조적으로 그들은 자본주의의 단점을 조심스럽게 다루면서 동시에 자본주의의 장점을 활용하는 것이 가능하고 또 바람직하다고 주장했다. 그 결과, 20세기 가장 성공적 정치 운동이 되어 현재 우리가 살고 있는 기본적 정치-경제적 체계를 형성하였다. 21세기의 문제들은 형태는 다를지 몰라도 실체는 다르지 않다. 유사한 성과가 발전되지도 확장되지도 못할 이유가 없다.

역자 후기

잊을만 하면 산발적으로 나에게 다시 찾아오는 뉴질랜드 정부에 대한 단골 불만들이 몇 있다. 이 불만들이 객관적인 타당성과 고려가 없는 내 주관적 무지의 소치인지 꼼꼼히 따지지 않은 채 열거한다면:

- 왜 뉴질랜드에 양도소득세(Capital Gain Tax)를 도입하지 않는가? 양도소득세가 위 에세이처럼 경제성장 동력을 저해하는 혁명적 사회주의자의 급진적 정책인가?

- 마찬가지로 상속세는 왜 원칙적으로 도입하지 않는가? 사회구성원이 탄생과 동시에 완벽하게 같은 출발선에 설 수는 없지만, 기회의 균등을 향한 사회구성원에 대한 사회의 기본적 제스추어가 아닌가?

- 생필품에 대한 부가가치세는 폐지하라! 몇만 불짜리 크루즈 여행상품 혹은 몇십만 불짜리 고급 차에 더 높은 세율을 적용하더라도 예를 들어, 우유, 식빵, 과일, 야채와 같은 생존에 필요한 상품에 GST를 부과해서 뭘 어쩌자는 건가? 받은 후 다시 돌려준다고 영혼 없는 논리를 적용하지 말고 빈곤층에도 획일적으로 부과되는 간접세에 대한 전면적 검토가 필요하다.

위 에세이는 미국인 저자가 2009년에 쓴 것이다. 즉, 2017년에 집권한 제신다 아던 노동당 정권 훨씬 이전인데 저자의 에세이 후반부, “많은 좌파 정당이 선거에서 승리하지만, 원대한 희망을 불어넣거나 중도주의 정강(platform)보다 좀 더 친절하고 온화한 버전 이상의 것을 제공하는 정당은 거의 없다(Many of its parties win elections, but few inspire much hope or offer more than a kinder, gentler version of a generic centrist platform)”는 문구는 제신다 아던의 정치적 selling point 용어인 ‘kind’까지 깨알같이 끼어 있어 현 뉴질랜드 노동당 정권의 스탠스를 정확히 예측하는 듯하다. 뉴질랜드에 레닌식 무력 혁명이 일어날 가능성이 내 생전에는 없을 것 같고 있어서도 안 된다고 생각하지만, 계급 간 불평등이 존속하는 뉴질랜드에서 위 나의 불만들은 저자가 말한 자본주의의 부정적 영향을 희석시키는 ‘자본가 비적대적 사회민주주의 정권’이라면 시행할 수 있는 조세 정책들이 아닐까?

사회민주주의는 저자가 잘 도식화한 것처럼 레닌식 폭력 혁명은 당연히 반대하지만, 더 나아가 양심범처럼 가슴 속으로는 자본주의 전복을 갈망하지만 뭐 제대로 현실 속에서 보여준 것이 없는 혁명적 막시즘, 민주사회주의 포함,과도 결별한다. 아무것도 하지 않으면서 자본주의 ‘망해라, 망해라’ 고사만 지내는 것보다는 자본주의 사회 그리고 기본적으로 부르주아 국가에서라도 노동자를 위해서 그리고 사회적 약자를 위한 ‘소확행’(小確幸: 소소하지만 확실한 행복의 약칭으로, 일본 소설가 무라카미 하루키가 레이먼드 카버(Raymond Carver)의 단편소설 ‘A Small, Good Thing’에서 따와 만든 신조어)을 위한 실천(정책)을 통해 점진적으로 궁극적 ‘그 곳’ - 일부는 그곳이 어디에 있는지도 모르고, 일부는 알아도 가고 싶어 하지 않고 또 다른 일부는 아예 관심이 없어 하지만 - 으로 가는 노력을 하는 것이 좌파의 정치 감각 유지에도 도움이 된다는 입장일 것이다.

스칸디나비아 국가의 사회민주주의 실체를 들여다볼 기회가 없기에 단정 지을 만한 주장을 하지 못하지만, 사회민주주의는 내가 보기에 결국 줄타기를 할 수밖에 없는 포지션이다. 즉, 자본가와 주변인들로 구성된 경제 권력 소유 집단과 자신을 투표로 뽑아 준, 하지만 불특정 유권자들 사이에서 양쪽의 비위를 다 맞추는 샌드위치 처지이기 때문이다. 사회민주주의 정권이 조금이라도 ‘사회(Society)’에 방점을 찍는 정책을 추진하려는 경우, - 만약 그런 의지가 있다면 - 경제 권력 집단의 반발은 불을 보듯 뻔하기 때문이다. 사회의 전반적 기풍 - 가령, 지금의 신자유주의 - 이 ‘함께 가는 사회’, ‘사회적 연대’, 동료애’ 등의 가치관과 세계관으로 구성되어 이 기풍이 시민사회의 의식 전반을 관통하는 거부할 수 없는 ‘시대정신’이 되지 않는 한, 사회민주주의 정권은 이 밀당 쇼의 주인공이 될 수밖에 없다는 생각이다.

마지막으로, 이전 독후감에도 비슷한 내용을 쓴 적이 있는데, ‘생산력의 발전’ - 경제 성장 - 은 자본주의, 구체적으로는 시장, 의 전매특허인가 하는 궁금증이다. 이번 에세이 저자도 민주사회주의자들의 비판으로부터 사회민주주의자들이 피해 갈 수 있는 결정적 면죄부로 ‘경제성장(economic growth)’을 들었다. 다른 말로, 민주사회주의 정당이 집권해서 자본주의 경제 시스템 - 시장을 통해 상품이 거래되는 경제시스템 - 을 폐지하고 사회주의 경제시스템 - 국가 주도가 아니라 민주적 계획경제라 할지라도 - 을 도입하면 경제성장을 하지 못한다는 전제를 깔고 있다. 과연 그럴까?

그런것 같다. 왜냐하면, 내가 아는 한 맑스도 생산력 발전에 있어 자본주의 역할이 결정적임을 한 번도 의심하지 않았기 때문이다. 그리고 최근에 내가 접한 사회주의 관련 에세이와 책의 모든 저자가 이 생산력 발전 부분만큼은 밑으로 꼬리를 내린다는 느낌이다. 심지어, 이전 포스트의 주제였던 관료제에서도 혁명 직후, 소련의 관료가 계급화되어간 이유 중 하나가 혁명 이전에 제대로 된 부르주아 계급이 없었던 관계로 당시 소련의 생산력은 이상적 사회주의 사회를 구현하기에는 충분치 않았기에, 생산력 발전을 위해 관료가 부르주아 계급으로 변신해서 혁명 이후 소련의 노동자를 자본주의 부르주아 계급이 했던 것과 같은 방식으로 착취해서 잉여를 만들어야만 했던 역사적 상황이었다.

1980년대 초반 집권한 프랑스의 패권적 사회주의자 프랑수아 미테랑 역시 집권 초기, 주요 산업의 국유화와 같은 사회주의적 정책을 호기 있게 시행하다가 각종 경제지표가 나빠지자 깨갱 하듯이 상당수 정책을 철회하고 긴축정책으로 돌아섰다. 과연 사회주의는 경제 성장과는 본질에서 상극인가? 아니면 사회주의자들이 집권 경험이 부족해서 그런 것인가? 아니면 주변 자본주의 국가의 적대적 압력 때문에 그런 것인가? 그렇다면 스탈린 시대, 소련의 제한된 분야이긴 하지만 자본주의 국가들의 대공황으로 신음할 때 이룩한 놀라운 경제성장은 또 무엇인가? 모르는게 참으로 많다.

'세상 이야기' 카테고리의 다른 글

| 흑표당(Black Panthers Party)의 공동체 사회주의 - 민주사회주의 이해하기 (15) (0) | 2021.08.20 |

|---|---|

| 왜 사회주의는 민주사회주의가 될 수밖에 없는가? - 민주사회주의 이해하기 (14) (0) | 2021.08.18 |

| 세상에 존재한 적이 없었던 진정한 사회주의의 모습은? - 민주사회주의 이해하기 (12) (0) | 2021.08.13 |

| Be Realistic, Demand the Impossible. 아나키즘과 민주사회주의 - 민주사회주의 이해하기 (11) (0) | 2021.08.06 |

| 민주사회주의자의 필수 덕목, '동료애(fellowship)' - 민주사회주의 이해하기 (9) (0) | 2021.07.24 |