** 블로그를 찾아주신 분께 안내드립니다. 좀 더 나은 교열과 가시성/가독성을 원하는 분에게는 '네이버 포스트(링크)' 를 권장합니다.

역자 머리말

저자 Mimi Abramovitz은 뉴욕 Hunter College 내 Silberman School of Social Work에서 사회 정책을 가르치고 있다. 그녀는 미국의 민권, 복지국가 그리고 여성 권리를 주로 연구하면서 작가이자 교육가로서도 활동하고 있다.

그녀는 이 에세이에서 ‘축적 사회구조 이론(Social Structures of Accumulation Theory)’의 ‘경제적 생산(economic production)’과 ‘사회적 재생산(social reproduction)’ 간 불가분 하면서도 모순적인 관계가 자본주의의 20세기 두 번의 위기 - 1930년대와 1970년대 -를 통해 어떻게 상반된 모습으로 나타났는지를 묘사한다. 그러면서 1930년대 뉴딜정책 때부터 1970년대 중반까지 사회적 재생산에 초점을 맞춘 미국의 자유 복지국가 정책이 과연 현재의 신자유주의를 이겨내고 부활할 수 있을지, 그럴 수 있다면 어떤 모습으로 - 저자의 마음속에는 민주사회주의/사회민주주의가 이미 있다 - 등장할지를 묻는다. 이 질문에 대한 저자의 답은 우리의 실천에 달려있다는 것이다.

민주사회주의, 사회주의 페미니즘 그리고 미국 복지국가 (Democratic Socialism, Socialist Feminism, and the US Welfare State)

미국의 복지국가는 우파에 의해 ‘슬금슬금 다가오는 사회주의(creeping socialism)’로 다양하게 악마화되고, 좌파에게는 사회민주주의/민주사회주의로 가는 길의 중요한 단계로 여겨진다. 대부분 사회주의 페미니스트들은 사회민주주의/사회주의 입장에 동조하지만, 여성에 대한 관심이 부족하다고 비판한다. 이 에세이는 이러한 논쟁을 하기보다는, 축적 사회구조 이론(Social Structures of Accumulation Theory)과 사회적 재생산의 사회주의 페미니스트 이론(Socialist Feminist Theory of Social Reproduction)을 통해, 미국 복지국가와 여성의 삶을 조명할 것이다. 나는 우리가 사회적 재생산의 위기에 직면해 있으며 미국의 민주사회주의 복지국가가 이 골치 아픈 위기를 어떻게 해결할 수 있는지 질문을 던지며 에세이를 마감할 것이다.

축적의 사회구조와 미국 복지국가의 20세기 위기(SOCIAL STRUCTURES OF ACCUMULATION AND THE TWENTIETH-CENTURY CRISES OF THE US WELFARE STATE)

에스핑 앤더슨(Esping-Andersen)은 복지국가를 3 유형으로 나누었다: 자유(liberal) 복지국가, 보수적(기업) 복지국가 그리고 사회민주주의 복지국가. 각 유형은 개인, 시장 그리고 국가 간 관계에 대한 서로 다른 해석을 반영한다. 보수적 복지국가는 시장에 크게 의존하면서 일시적이고 제한적이며 민영화된 국가 개입을 지지한다. 자유 복지국가는 친시장적 입장을 견지하지만, 누구도 그 이하로는 살아서는 안 되는 최소 수준의 복지를 제공함으로써 시장의 부작용을 완화할 것을 정부에 요구하고 민영화를 제한한다. 사회민주주의 복지국가는 민영화를 최소화하며, 개인의 생존 차원을 넘어 번영을 위한, 그리고 자선이 아닌 개인의 권리로서 소득, 영양, 건강, 주거 및 교육의 질을 높이도록 국가 역할의 확대를 요구한다.

자유 복지국가와 사회민주주의 복지국가는 보수적 복지국가를 긴밀히 지지하는 신자유주의의 출현으로 도전을 받아 왔다. 세계은행기구(WBO), 국제통화기구(IMF) 그리고 세계무역기구(WTO)에 의해 시행되는 구조조정 프로그램과 가장 자주 연관 지어지는 신자유주의는 지난 30년 동안 급격하게 복지국가를 구조조정을 했던 미국, 캐나다, 영국 그리고 서유럽의 국내 정책도 지배하고 있다. 신자유주의는 인간의 안녕은 자유 시장, 경쟁 그리고 선택의 자유를 통해 가장 잘 제공된다는 믿음에 기반을 두고 있다. 신자유주의는 집단적 책임보다는 개인 책임, 국가보다는 시장, 인권보다는 경제적 성공 그리고 공공 이익보다는 개인의 이익을 우선시한다.

미국에서 신자유주의의 출현은 갑작스럽지도 우발적이지도 않았다. 축적 사회구조 이론(Social Structures of Accumulation: SSA)을 따르면, 그런 패러다임의 변화는 전형적으로 대규모 경제 위기가 동시대 지배적인 사회적, 정치적, 경제적 질서를 위협할 때 일어난다. 즉, 시간이 지남에 따라 이전 위기에 대응하여 마련한 제도들 혹은 SSA가 흔들리기 시작하고, 어느 시점부터는 경제적 안정과 수익성 있는 성장을 적절히 지원하지 못하게 된다. 결국, 이런 지원의 실패는 시장/자본주의 경제에 내재한 근본적 모순을 드러낸다. 이 위기의 해결을 위해서는 대대적 시스템 구조조정, 즉 새로운 SSA가 필요한데 이는 장기적 정치 투쟁 끝에 등장한다.

두 대규모 경제 위기가 20세기 미국의 복지국가 발전을 촉진했다. 첫 번째는 1880년대의 경제 위기를 해결하기 위해 결합한 자유방임주의 제도, 정책, 이념적 패러다임(즉, SSA)이 더 이상 이익, 경제성장, 안정을 촉진하지 못하게 되면서, 1920년대 말에 표면화된 경제 붕괴였다. 경제 붕괴(1929년)와 이어진 대공황(1930년대)은 국가 지도자들로 하여금 경제를 다시 회복시킬 새로운 방법을 찾도록 강요했다. 그들은 처음으로 경제 위기를 시장 경제의 실패 탓으로 돌리면서 연방 정부의 개입을 주장했다. 지도자들의 이 결정은 대중 사회운동의 압력과 맞물려 미국의 복지국가를 탄생시켰다. 1930년대부터 1970년대 중반까지, 일련의 뉴딜과 그레이트 소사이어티 (Great Society) 프로그램은 소득을 하향 재분배하고, 사회적 공급을 비사유화하면서, 빈곤층과 노동 계급을 위한 국가의 역할을 확대했다. 대부분 가구(대부분은 백인)의 생활 수준 향상, 견고한 경제성장 그리고 정치적 자유주의가 부분적으로 유럽 사회민주주의 복지국가에 접근함에 따라 이 시기를 미국 “자본주의의 황금시대”라고도 불렀다.

그러나 1970년대 중반, 탈산업화, 세계화, 제3세계 혁명 그리고 미국 세계 권력의 쇠퇴라는 변화된 환경 속에서, 1930년대의 위기를 해결하기 위해 도입, 시행된 제도들이 흔들리면서 이 모든 것이 바뀌었다. 이 제도들 시행 결과 발생한 위기의 특징은 높은 실업률, 급속한 인플레이션, 수익 감소 그리고 안정과 번영의 회복에 있어 케인스식 개입 요법의 무능력이다. 이 위기에 대해 정부와 산업계 지도자들은 그 책임을 “큰 정부” 그리고 가난한 사람들과 노동자 계급, 특히 미혼모와 유색인종 여성,의 “개인적으로 무책임한 행동”으로 돌렸다. 그들은 뉴딜과 그레이트 소사이어티 정책 그리고 케인스식 세금과 지출 방식을 재정 긴축과 신자유주의로 대체할 것을 요구했다. 결과적으로, 공공 정책의 유턴은 소득의 상향 재분배 그리고 작은 국가를 통해 뉴딜 정책은 버려지게 되었다. 이를 위한 전술로는, 이제는 익숙해진 감세, 예산 삭감, 민영화, 권력 이양 그리고 사회운동 세력의 약화 등이 포함되었다. 동시에, 종교적 우파는 “가족 가치”의 단일화와 피부색에 대한 별도 배려가 없는 사회 질서를 요구했다. 오직 시간만이 트럼프 정책이 신자유주의를 확대할지 혹은 대체할지 알려줄 것이다.

사회적 재생산과 복지국가 (SOCIAL REPRODUCTION AND THE WELFARE STATE)

복지국가에 대한 대부분 분석은 시장과의 관계에 초점을 맞추면서 복지국가가 노동력을 통제하고, 사회적 불안을 완화하거나 경제 생산 비용을 “사회화”(즉, 보조금을 지급하거나 공공 비용으로 처리) 하는 방식을 통상 강조한다. 사회적 제도들 대부분을 구성하는 노동의 젠더 구분을 무시하고, 여성과 가부장제를 젠더 시점으로 조명하는 데 실패함으로써, 많은 복지국가 학자들은 사회주의와 막시스트 페미니스트 분석이 밝혀낸 것을 알아차리지 못했다: (1) 여성 개혁가들은 복지국가 출범에 중심적 역할을 했다; (2) 여성과 유색인종들은 복지국가의 고객과 노동자 대다수를 구성하였다; 그리고 (3) 복지국가는 수익성 있는 경제적 생산(economic production)의 비용뿐만 아니라 사회적 재생산(social reproduction) 작업에 대한 책임과 비용을 “사회화했다” (즉, 떠맡았다).

사회적 재생산 - 때론 “care work(돌봄 노동)”(유급 혹은 무급 모두)으로 불린다 - 은 출산, 사회화, 성관계, 양육 및 가족 유지를 위한 활동을 가리킨다. 사회적 재생산의 많은 부분은 시장 밖에서 이루어지는데, 가정, 종교 단체 그리고 국가를 포함한 사회적 제도가 이에 해당한다. 사회적 재생산은 a) 차세대 노동자의 재생산 및 육성; b) 현재 및 미래 노동력의 건강, 생산성 그리고 사회화의 보장; c) 소비 관리; d) 노인, 어린이, 병자 혹은 실업자에 대한 돌봄 제공; e) 공동체 건설; 그리고 f) 위의 모든 것을 달성하는 데 필요한 자원과 권리의 확보를 포함한다.

노동의 사회적 젠더 분업을 반영하면서, 사회적 재생산 작업은 많은 부분 가정 내 여성의 무급 노동과 국가 일자리를 포함한 시장 내 저임금 노동에 의해 행해진다. 실제, 가정에서 여성의 무급 사회적 재생산 노동은 유급 노동자 임금을 가구 전체를 위한 생계 수단으로 전환한다. 결국, 여성의 노동은 “사회 전체를 창조하거나 재생산하는 것의 중심에 놓여 있다.” 그러나 대부분 사회는 사회적 재생산을 여성의 일로 치부하면서, 그 가치를 경시하고 수익성 있는 경제적 생산과 정치적 안정의 필수 구성 요소로서 그것의 본질적 역할을 알아차리지 못하고 있다. 과거 노예들 그리고 오늘날 유색인종과 이주 노동자들의 노동처럼, 여성의 재생산 노동의 가치는 여전히 상당 부분 인식되지 않고 경제적 생산과도 분석적으로 단절되어 있다.

그럼에도, 이 두 시스템은 밀접하며 결정적으로 상호의존적이다. 수익성 있는 경제적 생산은 건강하고 생산적이며 적절히 사회화된 노동력을 유지하고 가정을 유지하기 위해 인류를 재생산하는 사회적 재생산(가정 내에서, 국가에 의해 그리고 다른 사회적 제도를 통해)에 크게 의존한다. 동시에, 사회적 재생산 작업은 시장 경제에서 생계 수단을 확보하는 가구의 능력에 의존한다.

그러나 이 상호의존적 관계는 중대한 모순을 포함하고 있다. 한편으로, 기업의 높은 수익은 낮은 임금, 높은 실업률, 낮은 세금 그리고 제한된 복지 지출에 의존한다. 이와 정반대로, 성공적인 사회적 재생산은 높은 임금, 낮은 실업률, 높은 세금 그리고 더 많은 복지 지출에 의존한다. 기업은 인간의 필요를 충족시키는 것보다 자신의 이익 극대화를 우선시하므로, 시장경제는 주기적으로 평균적 가정이 중요한 사회적 재생산 작업을 수행하는 데 필요한 수입, 고용 그리고 사회복지를 제공하는 데 실패한다. 자본주의 시장은 기업의 이익과 가족의 안녕 둘 모두가 의존하는 사회적 재생산을 불안정하게 만든다. 생활 수준의 현격한 저하로 말미암은 소비와 생산성의 하락과 사회적 불안정의 증가는 가족의 안녕, 자본가의 이익 그리고 사회 질서의 원활한 기능에까지 해를 끼친다.

사회적 재생산의 위기: 1930년대와 1970년대 (CRISES OF SOCIAL REPRODUCTION: 1930 AND 1970)

위에서 언급한 20세기의 두 경제 위기는 각각 수익성 있는 경제적 생산과 효과적인 사회적 재생산 사이의 모순(시장 경제에 내장된)을 폭로했다. 각 위기는 일시적으로 기업 이익과 사람들의 필요 간 긴장을 완화해 주는 새로운 SSA(축적 사회 구조) - 비록 상당히 다른 전략과 결과를 동반했지만 -를 가져왔는데, 둘 다 사회적 재생산 관련 각 위기의 구조적 뿌리를 드러냈다.

1930년대 위기

경제 붕괴와 대공황은 경제적 생산과 사회적 재생산의 위기를 초래했다. 다른 많은 기관 중에서, 새 SSA - 규제된 자본주의라고도 불림 -에는 수익성 있는 경제적 생산과 효과적 사회적 재생산 사이의 고조된 긴장을 완화하기 위해 사회적 재생산 업무를 떠맡는 복지국가가 포함되었다. 많은 빈곤층과 노동계급 가정이 더 이상 건강하고 생산적 노동력 (즉, 자신을 재생산하는)을 지원할 수 없음을 인지하면서, 복지국가는 가정 유지에 필요한 자금을 지원했을 뿐만 아니라 사회적, 경제적 그리고 정치적 개입을 통해 기업 이익과 정치적 안정도 도모했다. 이렇게 복지국가는 소득과 부를 아래로 재분배하고 국가의 역할을 확장했다. 어떤 사람들은 그렇게 함으로써 복지국가가 자본주의를 그 자체로부터 구했다고 말하기도 한다.

비록 가부장제와 구조적 인종차별이 강화되는 역사적 맥락에서였지만, 사회적 개입은 경제적 불안을 줄이고 사회적 재생산을 보조하는 복지국가 프로그램이 포함되었다. 복지국가의 현금 지원 프로그램, 특히 역사적인 1935년 사회보장 법(Social Security Act)은 최저 소득을 보장했고, 시간이 흐르면서 가난과 불평등을 감소시켰다. 복지국가의 의료, 교육, 주택 그리고 다른 사회 서비스들은 또한 돌봄의 비용과 부담을 가정에서 국가로 옮겼고, 따라서 경제적 생산과 사회적 생산 사이의 긴장을 완화했다. 그러나 유색인종들은 이 프로그램의 혜택을 거의 받지 못했다. 1935년의 사회보장 법은 당시 흑인과 라틴계가 접근할 수 있었던 두 주요 직업인 가사노동자와 농부는 제외했기 때문이다. 세계 2차대전 후에야 복지국가는 유색인종에 대한 지원을 개시했지만, 편견, 차별 그리고 구조적 인종차별 때문에 백인들보다 혜택이 적었다. 오늘날까지도, 흑인과 라틴계 여성은 점점 더 징벌적으로 되어가는 복지국가의 막대기 짧은 끝을 잡고 있다.

이런 사회적 개입은 모든 가구는 아니지만 많은 가구에 최소한이라도 경제적 자원을 제공하여, 기업뿐만 아니라 사회 전체가 의존하는 사회적 재생산 작업을 수행할 수 있게 했다. 경제적 생산과 사회적 재생산의 중재자로서 복지국가는 기업과 산업에도 혜택을 주는 방식으로 사회적 재생산을 보조했다. 대중이 아는 것과 반대로, 1935년부터 1975년까지 사회적 재생산을 위한 복지국가의 경제적 정치적 개입의 확장은 수익성 있는 경제 활동을 위한 조건을 창출하기도 했다.

복지국가의 경제적 개입은 1935년부터 1970년대 중반까지 기업의 이익을 지원했다. 복지국가의 정책과 프로그램은 (a) 상품과 서비스의 일일 소비를 보장하는 구매력을 증가시켰으며; (b) 결과적으로 기업에 건강하고, 교육되었으며 잘 사회화된 노동력을 제공하는 가족을 지원했고; (c) 전형적으로 가정에서 여성의 무급노동으로 수행되었던 노인, 어린이 혹은 병자들 돌봄 서비스를 제공했으며; (d) 임금을 보조함으로써 노동 비용을 억제했고; 그리고 (e) 시장 불평등으로부터 기인한 사회적 불안을 잠재웠다. 기술 진보, 전후 억눌렸던 소비 수요, 냉전 시대의 군비경쟁, 이민자 노동력의 공급 증가 그리고 세계 시장에 대한 미국의 영향력과 결합한 복지국가의 확장은 고용, 임금 상승 그리고 견고한 경제성장을 촉진했다. 실제, 복지국가의 고용 확대는 민간 부분이 고용을 거부했을 경우, 백인 여성 그리고 유색인종 여성과 남성에게 상향 이동의 주요 경로가 되었다. 주로 여성으로 채워진 복지국가 일자리는 사회적으로 정의된 여성의 돌봄 업무를 반영하는 한편, 그들을 고용한 사회봉사 프로그램은 가정에서의 사회적 재생산 업무인 여성의 무급 돌봄 노동을 보조했다. 임금이 생산성 향상과 함께 오름으로써, 모든 노동자는 그들의 노동이 창출하는데 일조한 확대된 경제적 파이의 상당한 몫을 챙겼다.

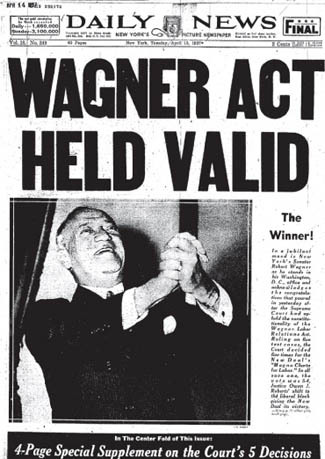

‘정치적 측면’에서, 전후 복지국가는 기업 이윤 보장에 핵심적인 사회적 정치적 안정을 촉진했다. 개인 차원에서, 복지국가의 규칙은 인종화되고 이질화된 일, 가정 그리고 젠더 표준을 더욱 강화했고, 그렇지 않으면 여성 노동력 대부분과 복지국가 서비스 이용자의 일상 행동을 규제하고 통제했다. 복지국가는 또 국가는 인간의 기본적 필요를 충족시키고 인권을 인정해야 한다고 요구하는 대중운동으로 야기된 사회적 불안을 진정시켰다. 갈수록 호전적인 노동조합, 민권 그리고 여성 해방 운동은 사회질서를 불안정하게 하면서 기업 이익을 위협했다. 더 큰 경제적 안정을 위한 기업의 요구에 대응함으로써, 1935년 사회보장 법을 포함한 뉴딜 입법은 상당한 사회적 저항을 완화하거나 수용했다. 노동운동에 압박을 받은 와그너법(the Wagner Act)은 “노동 협정(labor accord)”으로 알려진 비공식 상호 기대 협약을 맺었다. 이 협약을 통해 노조는 보다 높은 임금, 더 나은 근무 환경 그리고 공공 혜택 접근을 약속받는 대신, 장기 계약과 파업 자제를 약속했다. 그러나 이 와그너법은 1947년의 반노조 태프트-하틀리 법(Taft Hartley Act)에 의해 현저히 약화하였다.

1960년대에, 민권 그리고 여성해방 운동의 압력에 의해 기업과 정부는 유사한 인종과 젠더 “협정(aacord)”을 맺으면서 향상된 삶의 수준과 차별에 대한 보호를 약속하는 대신, 정치적 충돌의 자제를 약속받았다. 노동 그리고 민권과 젠더 “협정”은 더 높은 생활 수준, 더 큰 민주적 참여 그리고 사회적 재생산 작업에 대한 더 많은 지원을 가져왔다. 이런 기본적 요구를 충족시킴으로써, 즉 최소한 부분적으로라도 사회적 재생산에 대한 부분적 보조를 통해 복지국가의 정치적 개입은 정치적 갈등을 제한했다.

새로운 프로그램은 사회적 절망의 예방을 도왔고, 정부에 대한 불신을 줄였으며, 민주적 제도를 강화했고, 대부분 그룹을 공평히, 평등하게가 아니라면, 대우하는 것처럼 보이는 기관으로 국가(state)를 합법화했다. 전후 사회운동의 성공은 미국의 자유 복지국가를 보다 관대한 유럽의 사회민주주의 복지국가 방향으로 이끌었다. 만약 자본주의의 20세기 두 번째 주요 위기가 이 진로를 방해하지 않았다면, 미국 복지국가는 기본적 인간의 필요를 충족시키고 인권을 보호하는 쪽으로 더 나아갔을지 ‘모른다’.

1970년대 위기

빈곤을 완화하고, 기업의 이익을 보호하며, 사회적 불안을 잠재우기 위한 사회적, 경제적, 정치적 개입을 수행함으로써, 전후 복지 국가는 폭넓은 지지를 얻었다. 그러나 20세기의 두 번째 경제 위기가 경제성장을 지연시키고 기업 이익을 위협하면서 모든 것이 변했다. 그동안 내키지는 않았지만, 그들에게 소비자, 생산적이고 적절히 사회화된 노동자들 그리고 사회적 평화를 제공했기 때문에, 한때 복지국가를 지지했던 기업과 산업은 등을 돌렸다. 경제의 세계화와 생산품의 해외 수출은 기업의 미국 내 소비자 의존을 줄였으며, 미국 내 노동자 비중도 줄였으며, 따라서 노동운동의 힘(긴축정책에 가장 강하게 저항하는)을 약화시켰다.

복지국가 프로그램으로부터 더 이상 얻을 것이 없자 기업 엘리트들은 청구서 지불에 저항했다. 그들은 복지국가 지출의 증가는 높은 세금과 높은 금리로 이어져 결과적으로 수익성 있는 투자에 필요한 대출을 방해한다고 주장했다. 그들은 또 전후 복지국가 혜택과 사회운동 승리가 정치적 권력의 균형을 너무 노동계급 쪽으로 이동시켰고; 노동 양보, 사회 개혁 그리고 사회적 재생산을 통해 사회적 평화를 유지하고 사회 질서를 합법화하는 비용이 그들이 떠맡으려는 것 이상으로 증가했다고 결론지었다. 같은 맥락에서, 그들은 전후 복지국가가 ‘너무 많은 민주주의(too much democracy)”를 허용했으며 다시 고삐를 죄어야 한다고 주장했다. 일부 국가 지도자들도 경제적 생산과 사회적 재생산 사이의 긴장을 완화하는 비용이 너무 비싸다는 결론에 도달한다.

보수 정치인들의 지원과 선동을 등에 업고, 이제 복지국가는 해결책 일부가 아니라 ‘문제의 일부’로 정의하면서 40년간의 사회복지에 대한 투자를 되돌리라고 요구하는 세력이 등장했다. 1970년대 중반 이후, 그 이전이 아니라면, 대두한 신자유주의 정권은 소득과 부를 ‘위로’ 재분배하고 자유주의적 미국 복지국가를 공격적으로 ‘축소하고 해체’함으로써, 뉴딜 체제를 구조적으로 무효화했다. 위에서 언급한 신자유주의 전략과 노동, 민권, 여성해방 운동에 대한 지속적 공격을 바탕으로, 그들은 빈곤층, 노동 계급, 유색 인종, 이민자 그리고 여성에 대한 수십 년간에 걸친 “전쟁”을 촉진했다.

신자유주의 지지자들은 그들의 친시장, 반국가 전략이 경제 성장을 이끌면서 그 혜택이 일반 가정으로 흘러내릴 것이라고 약속했다. 그러나 소득의 상향 재분배는 대기업과 부유층(상위 1%)에 집중되었으며, 애초 약속한 빈곤층, 노동계급 심지어 중산계층의 번영은 일어나지 않았다. 임금 하락과 근로일수 연장에 직면한 가정들은 생계를 위해 배우자와 자녀를 노동력으로 내보냈다. 유색인종 여성들과 이주 노동자들을 고용하여 가정 내 공백이 생긴 사회적 재생산 작업을 수행하게 했지만, 이들을 고용할 여유가 없는 가난한 여성들은 아동 방임 혐의를 감수해야 했다. 오늘날 기록적 빈곤율, 불평등, 굶주림, 홈리스, 약물 남용, 대여성 폭력, 대량 감금, 자살 그리고 수명 단축은 국가의 사회 보호 결여와 함께, 사회적 재생산의 총체적 위기를 불러일으키고 있다. 이 위기가 신자유주의자 정부에 의해 악화하고 있는데도, 정책 입안자들, 미디어, 심지어 복지국가 학자들에 의해서도 주목받지 못하고 있다.

케인스주의와 사회적 재생산에 대한 국가의 지원을 포기한 신자유주의 복지국가의 지지자들은 빈곤층과 노동 계급에서 중산층으로, 또 유색인종에서 백인 인구로 확산하는 경제적 불안을 관리하기 위한 새로운 제도를 찾고 있다. Naomi Klein의 “shock doctrine(충격 정책)” (즉, 위기 혹은 재앙의 창출 혹은 이용)을 활용하여, 나라의 지도자들은 사람들이 지지하지 않을 정책들을 시행하기 위해 공황상태를 조작했다. 범죄, 무질서 그리고 “이방인(the others)”에 대한 대중의 공포를 더 조장하면서, 국가는 더욱 징벌적 사고방식을 합리화했으며 막대한 재정과 행정 자원을 형사사법 시스템으로 돌렸다. 여기에는, 최근 미국 남서부 국경에 검은 피부의 이민자들과 망명 신청자들을 배척하고 구금하기 위한 장벽을 쌓으려는 노력도 포함된다.

복지국가가 이른바 “감금 국가(carceral state)”로 바뀌면서 그나마 남아있던 사회적 재생산에 대한 공적 지원은 급속히 사라지고, 이에 따라 복지 수령자인 여성들과 노동자들은 궁지로 몰리고 있다. 유색인종뿐만 아니라 빈곤층과 노동계급 중 가장 큰 타격을 받은 사람들은 그들의 곤경으로 비난받고, 범죄자 취급받으며, 감금되거나 버림받으면서, 이들 중 가장 소외되고 힘없는 자들을 끔찍할 정도로 불확실한 운명으로 내몰고 있다. 공동화된 복지국가는 상위 1%에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 시장경제를 아무 제약 없이 내버려 두고 있는 반면, 현재 빈곤층과 노동 계급은 스스로 먹고살도록 내버려 두고 있는 것이다. 자본주의가 수익성 있는 경제적 생산과 성공적인 사회적 생산 사이의 모순을 중재하는 데 필요한 사회적, 경제적, 정치적 개입 없이 얼마나 오래 버틸 수 있을까? 미국은 과연 사회 민주적 복지 국가 대열에 다시 합류할 것인가?

투쟁 현장으로서의 복지국가 (THE WELFARE STATE AS A SITE OF STRUGGLE)

이런 식으로는 좀처럼 생각되지 않지만, 복지국가는 억압의 잠재적 현장인 동시에 정치적 투쟁과 저항의 장으로 만드는 규제력과 해방력을 가지고 있다.

규제적 복지국가(The Regulatory Welfare State)

복지국가의 규제 역할은 여성의 삶을 어떻게 규제하는가에서 가장 잘 보인다. 복지국가는 젠더 역할 준수에 따른 혜택을 조절함으로써 여성의 삶을 통제한다. 인종화되고 이성애 규범적(heteronormative) 중산층 행동 규범, 즉 복지국가의 규정은 직업과 젠더 역할을 준수하는 여성에게 보상을 제공하고 그렇지 않거나, 그렇게 할 수 없거나 혹은 그렇게 하지 않기로 한 여성에게는 불이익을 준다. 어느 경우에도 여성은 인종, 계급 그리고 여성을 억압하고 배제하는 젠더 위계질서를 강화하는 도덕주의적 행동 규칙에 종속된다. 규제적 복지국가는 또 빈곤, 불평등 그리고 “주의(isams)”가 모두를 위한 평등한 기회 제공이라는 민주적 약속과 모순될 때 발생하는 사회 운동과 정치적 갈등을 억제함으로써, 국가 자체를 정당화하는 데 도움을 준다. 마지막으로 복지국가는 빈곤층의 노동 참여를 규제한다.

Piven과 Cloward는 전후 복지국가가 변동하는 노동 시장의 요구를 충족시키기 위해 공공 구호를 확대하고 축소했다고 주장했다. 복지국가는 긴축된 노동시장을 완화하는 방편으로 저임금 노동자의 공급을 늘리기 위해 복지 혜택을 축소했는데 이는 또한 임금을 낮추는 데 도움을 주었다. 복지국가는 또 복지 혜택을 확대하여 주기적 실업과 빈곤으로 말미암은 사회 불안을 잠재웠다. Wacquant는 최근 몇 년 동안, 국가가 이 규제 메커니즘을 보완하거나 심지어 경찰, 법정 그리고 감옥을 보다 적극 배치하기 시작하여 복지국가를 감금 국가(carceral state)로 전환시키고 있다고 주장한다. 다른 말로, 일자리 증가가 부진할 때 빈곤층과 노동 계급을 필요에 따라 노동시장으로 끌어들이거나 몰아내는 것 대신에 간단히 이 “잉여 노동(surplus labor)”을 가두어 놓는 것이다.

현재 미국 연방 예산에서 보건 및 교육에 이어 세 번째로 큰 항목이 된 대규모 감금에 대한 지출은 한때 사회적 재생산 비용을 부담했던 사회 복지 프로그램과 경쟁할 정도이다. 감금 국가의 확대, 가족의 해체 그리고 사회 복지 재정의 감옥으로의 전용은 그렇지 않아도 최근 수 십 년 동안의 느린 경제 성장, 정체된 임금 그리고 복지국가에 대한 40년간의 신자유주의 공격으로 인한 깊어진 사회적 재생산 위기를 악화시켰다. Fraser는 사회적 재생산을 체계적으로 저해하는 어떤 사회도 오래 견딜 수 없다는 것을 우리에게 상기시킨 바 있다.

해방적 복지국가(The Emancipatory Welfare State)

역설적이게도, 복지국가는 또 저항과 집단행동을 위한 조건을 만들 수 있는 예상치 못한 그리고 드물게 표현되는 해방 잠재력을 가지고 있다. 전후, 노동, 젠더, 인종 협정이 사회불안을 진정시켰다면, 복지국가 혜택에 대한 접근은 역설적으로 집단적 행동의 가능성을 창출했다. 파업 기금처럼 현금 복지 혜택은 시장 밖의 수입원, 영국식 표현으로 ‘사회적 임금(social wage)’에 해당한다. 만약 현금 복지 혜택이 충분히 높다면, 이 비시장(non-market) 임금에 대한 접근은 노동자들로 하여금 임금 고용 의존도를 낮추고(즉, 탈 상품화), 최저임금과 더럽고 위험한 일들을 피하게 할 뿐만 아니라, 노조(지금은 많은 여성이 조합원이다)로 하여금 더 나은 임금 그리고 노동 조건을 위한 더 효율적 투쟁을 하게 할 수 있다. 사회적 임금에 대한 접근은 또 여성으로 하여금 불행하며 안전하지 않은 결혼을 피하게 하고, 그들의 배우자/파트너에 대한 영향력을 강화하게 하며, 자녀를 스스로 키울 수 있게 함으로써 가부장제에 도전할 수 있게 한다. 사회적 임금은 또 유색인종들로 하여금 차별에 저항할 수 있게 해주고 그렇지 않을 경우 구조적 인종차별로부터 그들 자신을 보호할 수 있게 해준다. 만약 사회적 임금이 유지된다면, 노동자가 고용주를 상대로, 여성이 남성을 상대로, 그리고 유색인종이 백인 권력구조를 상대로 협상력을 강화할 수 있는 잠재력을 갖게 된다.

1935년부터 1970년대 중반까지, 이 예상치 못한 혹은 숨겨진 해방 잠재력은 인종, 젠더 그리고 계급의 권력관계에 도전했다. 즉, 그것은 제한적이었지만 개인 대 국가, 노동 대 자본, 여성 대 남성 그리고 유색인종 대 백인 권력 구조 간 힘의 균형을 이동시키면서 사회 운동을 강화했다. 이 복지국가의 “전복적(subversive)” 잠재력은 복지국가와 다른 민주적 제도들이 정치적 투쟁 과정을 덜 가진 자들에게 너무 유리하게 바꾸었다고 우려하는 사람들로 하여금 그 프로그램을 해체하려는 신자유주의 운동에 기름을 부었다.

저항의 불꽃? (SPARKS OF RESISTANCE?)

동시에, 복지국가 프로그램과 민주적 제도들에 대한 신자유주의의 지속적이고 집요한 공격은 이에 분노하는 사람들의 새로운 저항 운동을 촉발했다. 그들은 산업계와 정부 지도자들에게 그들의 비열한 신자유주의 정책이 지속할 수 없을 것이라고 경고하고 있다! 갈수록 노동계급 여성(백인과 유색인종 모두)에 의해 주도되는 전투적 조직은 Occupy Wall Street; Black Lives Matter; 2017 Women’s March(2017년 여성 행진); 이민자 권리와 #MeToo 운동; Fight for $15(시급 15달러 운동) 캠페인; Domestic Workers Alliance (전미 가사노동자 연맹); 패스트푸드 식당과 월마트 노동자들 조직; 그리고 파업 교사와 간호사들을 포함한다.

정치적 측면에서는 그린 뉴딜 후원자인 Indivisible, Medicare For All 지지자들, 2018년 중간 선거에서 하원의 Blue Wave(대부분 여성) 그리고 미국 민주사회주의자들(DSA) 회원 수 증가 등이 있다. 이 행동주의는 사회민주주의 혹은 민주사회주의의 정수를 보여준다. 의제들, 다양한 지도력, 그리고 적극적 참여자들은 “인민(the people)”의 요구가 미국이 이전에 결코 달성한 적이 없는 민주사회주의를 향해 다시 나아갈 수 있다는 희망을 불러일으킨다. 기본적 인간 필요를 충족시키고, 인권을 보호하려는 이런 행동주의와 집단적 요구는 덜 시장 주도적이고, 더 평등하며, 더 견고한 민주적 사회에 대한 희망을 보여주는가? 미국에서 사회 민주적 복지국가는 눈앞에 있는가?

만약 그렇다면, 다른 나라의 경험을 비추어 볼 때, 미국의 민주사회주의 복지국가는 현재의 사회적 재생산 위기를 얼마나 잘 다룰 것인가? 이 복지국가는 가부장제, 구조적 인종차별 그리고 계급 간 불평등을 없애기 위한 규칙을 다시 만들 수 있을까? 이 과정에서 사회주의 페미니즘은 어떤 역할을 할 것인가?

나는 이 질문들에 대한 답을 오늘 할 수는 없다. 그러나 SSA(축적 사회구조) 이론은 패러다임의 전환은 한꺼번에 일어나는 것이 아니라는 것을 상기시켜준다. 패러다임의 전환은 장기간에 걸친 정치적 투쟁을 거쳐 결국 왼쪽 아니면 오른쪽으로 이동하는 형식을 거친다. 미국 국민이 현재의 정치적 투쟁을 민주사회주의 쪽으로 이끌지 아니면 권위주의적 포퓰리즘 쪽으로 이끌지는 나중에 밝혀질 것이다. 기본 권리를 보장하고 기본적 잘못을 바로잡기 위한 집단행동은 과거 제대로 먹혔다. 현재의 저항은 복지국가, 여성, 유색인종, 이민자 그리고 빈민층을 대상으로 하는 최악의 전쟁에 직면하고 있다. 그러나 1930년대와 1960년대의 성공과 현재의 행동주의는 엘리트들이 항상 그들 방식대로 하지는 못한다는 것과, 일반인이 조직되고 동원될 때 그들은 지배적 현 상태를 바꿀 수 있다는 것을 확인해 준다. 실제, 행동주의의 역사는 사람들이 가장 강력한 힘으로부터 자신의 이익을 지키기 위해 싸울 수 있고 또 싸운다는 것을 보여 준다. 이 민중의 봉기는 결정적이다 - 왜냐하면 권력은 밑으로부터 압력이 없다면, 거의 움직이지 않기 때문이다.

'세상 이야기' 카테고리의 다른 글

| 민주주의, 민주주의, 또 민주주의 - 민주사회주의 이해하기 (22) (0) | 2021.11.13 |

|---|---|

| 시장사회주의란 무엇인가? - 민주사회주의 이해하기 (21) (0) | 2021.11.12 |

| 사회주의의 은행 시스템은 어떤 모습일까? - 민주사회주의 이해하기 (19) (0) | 2021.09.01 |

| 동성애자 정체성이 사라질 그날을 향해서 - 민주사회주의 이해하기 (18) (0) | 2021.08.30 |

| 뉴딜(New Deal)의 21세기 의미는? - 민주사회주의 이해하기 (17) (0) | 2021.08.26 |