** 블로그를 찾아주신 분께 안내드립니다. 좀 더 나은 교열과 가시성/가독성을 원하는 분에게는 '네이버 포스트(링크)' 를 권장합니다.

역자 머리말

영어 에세이를 번역할 때마다 부딪치는 어려움 중 하나는 이름(인명 혹은 지명)에 대한 한국어 표기 방식이다. 대표적인 예가 Karl Marx다. 한국 국립국어원의 외래어 표기법에 따라 한국어 문서에서는 ‘카를 마르크스’가 ‘표준어’처럼 보인다. 그러나 난 양심상(?) 도저히 이렇게 왜곡된 발음으로 표기할 수 없어서 나 나름대로 표기한다. 따라서 칼 맑스, 막시즘, 막시스트로 번역한다. 원 발음에 최대한 근사하게 적는다면 맑스가 아니라 ‘마아앍스’가 되겠지만…

이번 에세이의 주인공 Magnus Hirschfeld의 발음 역시 위 ‘카를 마르크스’ 정도는 아니지만, 한국어 표기에 약간의 주저가 있었다. 인터넷상 독일어 발음을 조사해보니 내 귀에는 ‘히어쉬펠트’로 들리는데 인터넷상 대부분 자료는 ‘히르쉬펠트’로 표기되어 있다. 번역 내내 그의 이름을 알파벳으로 표기하지 않는 한 결정을 내려야 하는 상황에서, 이번에는 설사 발음이 원래 발음과 거리가 있더라도 이 글을 접할 분들이 100프로 한국 분들인 것을 감안해서 한국식 표기를 따르기로 했다. 맑스는 워낙 유명하다 보니 내가 맑스로 표기해도 ‘아, 이 사람은 마르크스를 맑스로 표기하네!’ 정도로 넘어가겠지만, 히르쉬펠트는 그 정도로 삼척동자도 아는 인물은 아닌 까닭에 자칫 한국어 표기로 혼선을 불러일으키기 싫음이다.

이번 에세이는 제목이 시사하듯 성 해방운동과 민주사회주의와의 연결 고리에 대한 탐색이 주목적과 내용이 되어야 할 것 같은 에세이인데, 내용 대부분은 히르쉬펠트라는 개인의 활동에 할애되고 있다. 성 해방운동과 민주사회주의 간 접점 부분은 에세이 말미에 상대적으로 짧은 분량에 함축되어 있다. 추정컨대, 그 이유 중 하나는 저자 Elena Mancini는 사회학자가 아니라 독일학 학자이며 히르쉬펠트에 대해서 평전 같은 책을 펴낼 정도로 히르쉬펠트 전문가이기 때문에 본능적으로 자신의 전문 분야에 지면을 더 할애하지 않았나 싶다. 이처럼 주제와 실제 내용 간 불균형이 있음에도 개인적으로 흥미롭게 읽은 에세이다. 그 이유 중 하나는 겉에서 피상적으로 알고 있던 LGBT의 아픈 역사를 옆에서 지켜보는 것처럼 생생하게 묘사한 덕분이며 다른 하나는 히르쉬펠트라는 개인의 치열했던 삶의 역정 때문이었다.

성적 차이와 민주사회주의의 정신

(Sexual Difference and the Ethos of Democratic Socialism)

Elena Mancini

유기적 성장은 우리 자신뿐만 아니라 타인 자아 특성에 대한 최대한의 존중 아래에서만 가능하다. 자아의 독특함에 대한 존중과 함양은 인간 문화의 가장 소중한 성과이자 오늘날 위험에 빠진 바로 그 성과이다.

- 에리히 프롬 (Erich Fromm)

민주사회주의는 다시 한번 지지자들을 얻기 시작했다. 그러나 우파들은 시민, 경제 그리고 사회적 권리의 확장 요구를 공격하기 위해 민주사회주의의 원칙들과 정책들을 철저하게 악마화하고 고집스럽게 “공산주의” 그리고 “전체주의”라고 계속 몰아붙이고 있다. 이런 상황에서 우리는 탈산업 자본주의에서 민주사회주의적 가치가 무엇을 의미하는지 그리고 민주사회주의 가치는 성적 차이와 젠더에 대해 어떤 입장인지 재검토할 필요가 있다.

민주사회주의에 대한 평범한 이해는 민주사회주의를 경제 개혁을 위한 급진적 시스템 정도로 이해한다. 공평한 경제 관계가 사회주의 프로젝트 중심에 있는 것은 맞지만, 이 에세이는 사회주의 프로젝트가 성(sex)과 젠더 평등에 대한 논의에 무엇을 기여할 수 있는지를 강조하기 위해 자주 논의되지 않는 사회주의 윤리 측면을 논하고자 한다. 가장 넓은 의미에서, 민주사회주의는 사람들 간 동등한 권력관계, 자기 발전을 위한 기회와 공공 재화에 대한 동등한 접근 그리고 개인 간 차이에 대한 존중과 수용의 규범에 기초한 상호 공존의 비전을 지지한다. 이 규범은 단지 이 가치를 제안한 사람들의 윤리적 의도에 의해서만 지탱되는 것이 아니라, 시민이 이 원칙들을 지키기 위해 설립한 정치 기관들에 의해서도 보장되어야 한다.

따라서 민주사회주의는 정치일 뿐만 아니라 정신(ethos)이기도 하다. 기본적 인권을 옹호하는 의견조차도 사회주의로 몰아붙이는 현 정치 상황에서 어렵게 투쟁해서 쟁취한 성적 권리, 젠더 정체성 그리고 다양성이 갈수록 포위되어 가는 것을 목격하면서 나는 사회적 민주주의 규범과 관행이 어떤 모습인지 다시 들여다보는 것이 의미 있다고 생각한다.

이를 위해 나는 1세기 훨씬 전에 독일에서 있었던 첫 국제 동성애자 권리 운동의 역사를 다시 살펴보고자 한다. 남성성(masculinity)과 군국주의 그리고 인종적 젠더적 위계가 확고했던 제국주의 독일 빌헬름 2세의 문화 그늘에서 자신들의 “위치”를 알고 있던 유대인과 성적 소수자에 의해 이 운동은 시작되었다. 낙태와 남성 동성애가 범죄시되는 것은 물론, 여성이 고등교육을 받거나 투표할 권리가 없던 이 민족주의적이고 보수적 사회에서 소외계층의 해방을 요구하는 강력한 목소리가 꿈틀댔다. 파리 코뮌의 해방 사상과 맑스 이론의 대중화가 빌헬름 2세 사회에 침투했지만, 이것들은 1890년까지 존속했던 반-사회주의 법 제도를 통해 제국주의 독일에서는 엄격히 거부되었다.

법학자이자 사회민주노동당(Social Democratic Workers Party:SDAP) (1869~1875)의 설립자 중 한 명인 아우구스트 페르디난트 베벨(Ferdinand August Bebel)이 1879년 그의 사회주의 활동으로 4년 동안 징역 생활을 하면서 기념비적 저서, ‘여성과 사회주의’(Women and Socialism)를 발간한 것도 바로 이런 탄압 풍토에서였다. 그는 저서를 통해 가부장제 아래에 있는 여성들의 곤경에 대한 인식을 높이면서 자신을 여성 문제에 대한 급진적 지지자로 규정했다. 그는 여성에 대한 남성의 지배를 폭로하면서 여성의 사회적 정치적 열등이 생물학적 기초를 하고 있다는 뿌리 깊은 관념을 타파하려고 했고, 여성의 예속은 대신 전횡적(arbitrary) 역사적 사고에 뿌리를 두고 있음을 주장했다.

여성의 남성에 대한 강요된 사회적 경제적 의존의 역사적 희생을 강조함으로써, 베벨은 여성의 문제를 보다 광범위한 인권 담론에 포함시키면서 젠더 불평등에 대한 시급한 관심을 불러일으키도록 도왔다. 베벨의 사상은 참정권, 낙태권 (당시 독일법에 따라 금지된) 그리고 대학 진학권을 외쳤던 당시 페미니스트 운동가들의 주장과 굳게 결합하였다. 급진적 페미니스트 Helene Stöcker (어머니 보호와 성 개혁을 위한 연맹(League for the Protection of Mothers and Sexual Reform)의 창립자), Hedwig Dohm 그리고 Johanna Elberskirchen은 이 사회 변화를 외친 이들 중 주목할 인물들이다.

유대계 독일인 의사 마그누스 히르쉬펠트 (Magnus Hirschfeld (1868–1935))가 성적 자유를 위한 조직적 운동을 처음으로 일으킨 것도 바로 이 비옥한 인권 의식이 바탕에 깔렸었기 때문이다. 히르쉬펠트는 1897년, Eduard Oberg, Franz-Joseph von Bülow 그리고 Max Spohr 등과 함께 ‘Sexual Humanitarian Committee (SHC)’(에세이 원문에 표기된 대로 적었지만, 인터넷 자료를 통한 사실 확인 결과, ‘Scientific-Humanitarian Committee’이 바른 명칭임: 역자 주)를 설립해 이 운동의 초기 씨앗을 뿌렸다. SHC의 첫 과제는 동성애를 범죄로 취급하여 1년 이상 징역형에 처할 수 있게 하는 형법 175조 (Paragraph 175)(1871년 제정되어 1994년까지 존속했다: 역자 주)의 폐지를 통해 남성 동성애를 비범죄화하는 것이었다.

형법 175조와 더불어 당시 동성애에 대한 지배적 인식은 동성애는 방치할 경우 사회질서를 불안정하게 하고 남성성의 규범적 이상의 지배를 포함한 국가 가치를 손상하며 문화적 타락을 확산하는 병적 결함으로 간주하였다. 평화적이며 법을 준수하는 동성애 시민에 대한 부당한 징역형과 싸우는 것 외에도, 히르쉬펠트와 SHC의 캠페인은 동성애 반대 법안이 동반하는 어쩌면 더 치명적인 영향에 대해서도 대처하려고 했다. 형법 175조의 시행과 동성애 행위에 대한 감옥행 위협으로 동성애자들을 대상으로 한 동성애 협박 시장이 번성했다. 이 동성애 협박의 희생자들은 동성애 공동체 내에서 자살의 유행을 불러일으켰다.

히르쉬펠트는 동성애 금지 법안의 해로움과 부당함을 널리 알리기 위해 Kurt Hiller와 같은 법률 운동가들과 연합했다. 형법 175조는, 그들이 보기에, 본능을 따랐을 뿐인 사람들에게 불명예를 가중시킬 뿐만 아니라 이들 개인의 사생활로 불법 이득을 취하는 사람들을 허가했으며 많은 경우 이들을 자살로 몰고 가는 사회적 살인의 주범이었다. 히르쉬펠트는 1914년 그가 상담한 만 명의 동성애 남자 중 3%가 자살했다고 보고했다.

SHC를 설립하기 1년 전인 1896년, 히르쉬펠트는 Th. Ramien이라는 필명으로 동성애에 관한 그의 첫 소책자 “Sappho and Sokrates(사포와 소크라테스)”를 출간했다. 도덕적, 철학적, 정치적 주장을 전개한 이 소책자를 통해 그는 동성애의 보편성과 선천성을 강조했다. 이 주장의 뒷받침을 위해 그는 서구 고대 그리고 현대 역사상 존재했던 동성애자 위인들을 끌어들이며 동성애를 정당화시키려 했는데, 이 위인들에는 율리우스 카이사르, 알렉산더 대왕 그리고 나폴레옹도 포함되었다. 히르쉬펠트는 자신이 상담했던 한 동성애자 남성이 자살한 데 충격을 받고 그 소책자를 썼다고 진술했다. 그 남성은 한 여성과의 결혼 전날 머리에 총을 쐈다. 히르쉬펠트의 이후 글들은 “Sappho and Sokrates(사포와 소크라테스)”가 1895년 오스카 와일드(Oscar Wilde)의 재판(동성애 파트너 아버지의 고발에 따라 유죄 판결을 받고 중노동을 포함해서 2년간 징역을 살고 출소했으나, 정신적 육체적으로 폐인이 되다시피 해 3년 뒤인 1900년, 46세로 사망한다: 역자 주)에도 영향받은 것임을 암시했다.

남성성과 군국주의에 대한 추앙이 정점에 달했던 빌헬름 제국에서 동성애 혐오 및 반동성애 법률에 대한 전쟁을 치르는 독일-유대인으로서, 히르쉬펠트는 그의 투쟁은 단지 철학적 도덕적 차원에서만 행해질 수 없으며 비상한 수단을 동원해야 한다는 것을 깨닫게 된다. 이에 따라, 그는 성 개혁을 위해 3각 편대 전략을 도입했다: 과학적 연구, 법적 주장 그리고 교육 플랫폼. 엄격한 젠더 역할과 그 역할에 대한 준수를 독일 국가 정체성의 기초적 특성으로 여기는 사회에서 소외된 과학은 히르쉬펠트가 성적 평등을 실현하기 위한 주요 수단이 되고, “per scientiam ad justitiam,” (justice through science: 과학에 의한 정의)은 그의 모토이자 전투 구호가 되었다.

동성애는 질병(pathological)이라는 의견이 지배적이었던 당시 동성애에 대한 주류 이론에 대항하기 위해, 그는 생물학 이론을 인용하면서 동성애는 선천적이고 자연스러운 것이며 사회 영역을 가리지 않고 무차별적으로 일어날 수 있는 평범한 현상이라고 주장했다. 동성애를 과학의 틀 안에서 일반화하려는 그의 투쟁은 분명 힘든 것이었다. 그때까지 동성애는 지배적으로 질병 취급을 받으며 도덕적, 법적 담론 그리고 동성애는 유전적 성적 도착의 표현이라는 개념을 고수했던 초기 정신분석 이론의 영역이었다. 심지어, 히르쉬펠트를 포함해서 Iwan Bloch, Richard von Krafft-Ebing, Havelock Ellis 그리고 Albert Moll가 주요 지지자였던 초기 성 과학 분야조차도 동성애는 결국 비정상과 연결되어 있다는 개념을 버리는 데 주저했다. 히르쉬펠트는 동성애가 이성애자로의 발전을 가로막는 특정 환경적 요인의 징후일 수 있다는 개념에 단호하게 반대했다. 그는 당시 동성애의 치료 가능성을 내세우는 것처럼 보이는 일부 잘못된 과학 이론에 관심을 두는 듯했지만, 결국 동성애는 돌이킬 수 없는 자연적 사실로 받아들여야 한다는 입장의 확고한 옹호자로 남았다.

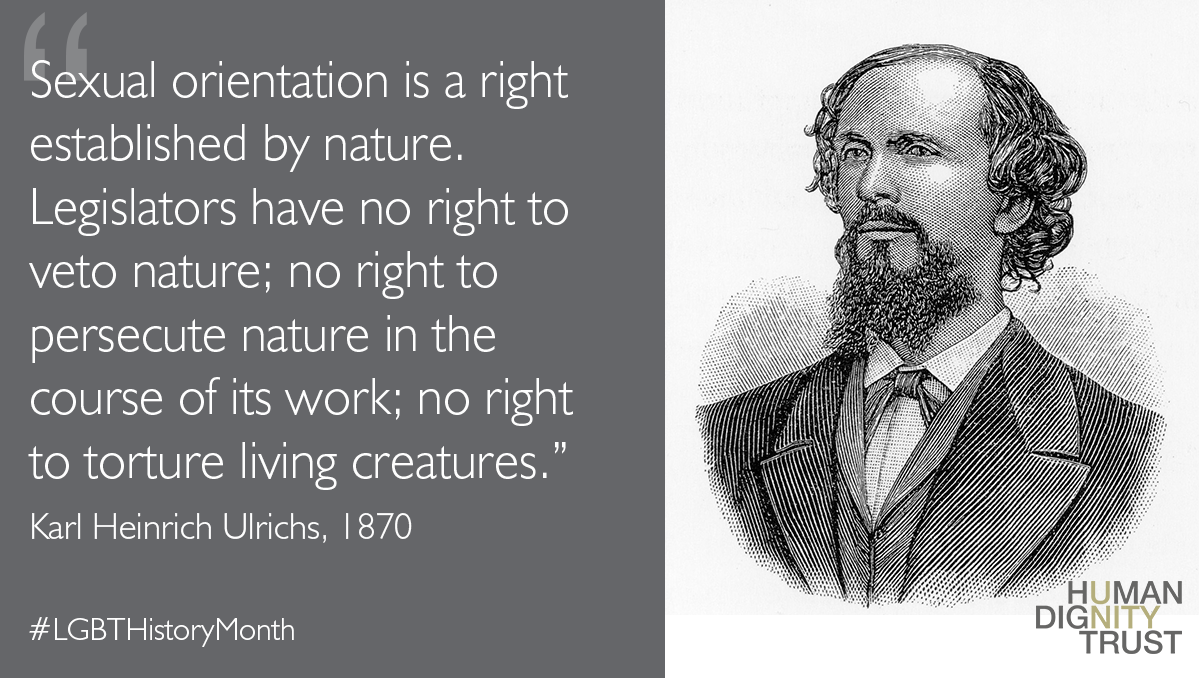

히르쉬펠트는 이전 세대의 저명한 법학자이자 동성애 권리 운동가인 칼 하인리히 울리히 (Karl Heinrich Ulrichs)(1825–1895)의 제3의 성 이론을 바탕으로 동성애의 자연성에 대한 그의 주장을 구성했다. 울리히는 동성애의 자연성에 기반을 두고 동성애의 정상성을 옹호한 첫 번째 사람이었다. 그의 제3의 성 이론은 동성 간 사랑을 신체의 성 기관과 성적 욕구의 지향성 간 충돌로 말미암아 탄생한 완전한 남성도 완전한 여성도 아닌 제3의 인간 유형이라고 설명했다.

동성애는 동성애자의 선천적 특성이고 개인은 완벽한 남성도 완벽한 여성도 아니라는 것을 전제로, 히르쉬펠트의 생의학적 연구와 방대한 임상경험은 경직된 이분법적 성 구분 체계를 거부하고 성적 정체성을 남성성과 여성성이 양 끝에 있는 연속체(continuum) 개념으로 접근했다. 그는 완벽한 남성 혹은 완벽한 여성이라는 개념은 가공물(constructs)이라는 주장이 담긴 성 매개자(sexual intermediaries) 이론을 통해 이 개념을 가다듬었다.

한편, 히르쉬펠트는 남성성과 여성성에 대한 전통적 개념 관련, 전자를 활동성과 기량(prowess)에 그리고 후자는 수동성과 수용성(receptiveness)에 연계시키며 유지했지만 어느 한 쪽에 더 높은 가치를 부여하지는 않았다. 그는 간단히, 이들 특징은 모든 인간에게 다양한 방식으로 존재하며 모든 인간에게 흔히 발견되는 네 주요 카테고리로 나타난다고 주장했다: 신체 성 기관, 다른 신체적 특징, 성적 취향 그리고 다른 심리적 특징. 신체적 특징은 가령, 목소리, 엉덩이 폭 그리고 머리카락 유형 등을 포함한다. 다른 심리적 특징은 표현력, 행동(conducts), 옷 취향, 글씨체 등을 포함한다. 이 네 카테고리가 다양한 방식으로 결합할 수 있음을 감안하면, 한 개인이 여성적 목소리와 여성적 성 취향(남성을 좋아한다는 의미에서: 역자 주) 그리고 동시에 근육질 외관과 남성 성 기관을 가진 것을 자연의 표현으로 이해할 수 있다.

히르쉬펠트의 이론은 동성애에 대한 고정관념을 해체하고 전통적 젠더 관계와 위계를 무너뜨리며 젠더와 성(sexuality)을 바라보는 새로운 시각을 제공했다. 이제 성적 특성들 간 무한한 조합 가능성은 여성적 남성 동성애자와 남성적 남성 동성애자, 그리고 남성적 여성 동성애자와 여성적 여성 동성애자 간 차이에 대한 이해를 가능하게 했다. 히르쉬펠트는 “수염을 기른 여성과 유방을 가진 남성”을 상담하고 잘 이해한 것으로 잘 알려졌다. 이 자연적 현상들을 연구하고 그 결과를 발표함으로써, 그는 남성성과 여성성의 대체적 표현들에 대한 가시성을 강화했을 뿐만 아니라 이 현상들을 이해하고 오명을 없애려고 했다. 충분히 예상할 수 있듯이, 이런 입장은 민족주의 사상가들의 분노를 샀고 그리스 남성성과 동성애 모델을 독일 민족정신의 미덕으로 지지했던 우파에 기운 동성애 아나키스트들, 가령 Hans Blüher, Adolf Brand 그리고 St. Ch. Waldecke의 기분을 가장 상하게 했다. 히르쉬펠트는 이와 대조적으로, 신체적 외모, 어떤 경우에는 심리적 특징, 가 이처럼 표준에 벗어나는 사람들을 방어하기 위해 노력했다.

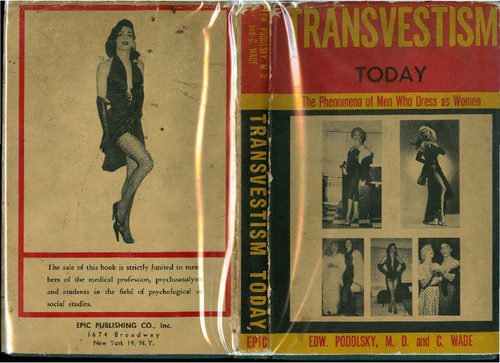

생물학적 성(sex) 카테고리를 확장한 것 외에도, 히르쉬펠트의 성적 매개자(sexual intermediaries) 이론은 젠더에 대한 폭넓은 함의를 가졌으며 통상 ‘transvestitism’ (복장 도착)으로 알려진 ‘intersexuality’(간성(間性) 혹은 양성(兩性))의 이해에 획기적 발전을 이끌었다. “transvestite”(복장도착자)란 용어를 만든 히르쉬펠트는 크로스드레싱 (crossdressing) (복장도착이 성적 취향을 반영한 개념이라면 크로스드레싱은 그보다 더 넓은 개념으로 이성의 옷을 입는 행위 자체를 의미:역자 주)과 성전환 (transgenderism)에 대한 과학적 연구의 선구자였으며, 1910년 처음으로 이 주제를 포괄적으로 다룬 책을 발간했는데 이 책에는 복장도착뿐만 아니라 gender dysphoria (한국어로 성별 불쾌감으로 번역된 용어로 자신의 생물학적 성이나 성 역할에 대한 불만족감을 의미한다:역자 주)에 대한 다양한 역사적 사례들이 담겨 있다. 당시 상응하는 전문 용어가 없었음에도, 그의 연구는 단순한 크로스드레싱 혹은 복장도착과 반대편 젠더에 대한 심리적 일치를 의미하는 성전환(transgenderism)을 구별했다. 그는 크로스드레싱 혹은 트랜스섹슈얼리즘 (transsexualism) (엄격한 구분이 가능할 수 있겠으나 통상 트랜스젠더리즘의 하위 개념으로 본다:역자 주)은 다양한 모습을 하고 있으며, 다른 이유로 이성의 옷을 입는 것을 좋아하는 이성애(heterosexual) 남성이나 여성도 종종 포함한다고 주장했다.

성 과학 분야의 선도적 전문가로서 그의 명성과 더불어 히르쉬펠트의 직업윤리는 허가 없이는 기소될 상황에 놓일 복장도착자들로 하여금 공공장소에서 일상적으로 크로스드레싱을 할 수 있도록 법적 승인권을 부여해 주었다. 그는 또 성전환 성향의 선천성을 주장하며 자신의 심리와 어울리지 않는 신체를 갖고 태어났다고 믿는 사람들을 포용할 것을 주창했다. 그는 자기의 성과학연구소(Institut für Sexualwissenschaft)에서 성전환 수술을 개척했고 적어도 두 번의 수술에 참여했다. 이런 경험들은 그렇지 않아도 상당한 그의 국제적 명성에 더해지면서, 그의 성전환에 대한 전문성은 북미를 포함한 세계 다른 지역에 널리 알려졌다. 히르쉬펠트의 명성은 미국 성 과학자와 성 연구가들 사이에서도 인정되면서 미국에서 처음으로 행해진 성전환수술 - Christine Jorgenson의 남성에서 여성으로의 전환 - 을 감독했던 독일계 내분비학자 Harry Benjamin에게 영향을 미치며 둘은 학문적 동료가 되었다.

히르쉬펠트는 다작 작가이자 연구자였을 뿐만 아니라, 당대의 정치적 발전에 관여하면서 생각이 비슷한 영향력 있는 지지자들과 동맹을 구축함으로써 동성애 비범죄화를 위한 그의 운동에 필요한 결정적 입지를 다졌다. 히르쉬펠트는 사회민주당(SDP)의 주요 인사들 - 아우구스트 베벨(August Bebel)과 오스카 와일드의 기소를 공개적으로 비난하고 형법 175조 폐지를 지지한 에두아르트 베른슈타인(Eduard Bernstein)과 연대한 것 외에도, 그가 도덕적으로 이데올로기적으로 자신과 일치한다고 느꼈던 사회적 대의에 대해서는 확고한 지지를 표명했다. 이 사회적 대의에는 여성의 참정권, 고등교육 접근권, - 1896년까지 여성은 대학 진학이 법으로 금지되었었다- 형법 218조에 의해 제한된 낙태권, 산아제한, 결혼 및 이혼법 개혁, 혼외 자녀 합법화 그리고 매춘과 전염성 성병을 포함한 공중 보건 이슈들이 포함되었다.

히르쉬펠트는 민주적 사회주의 전망을 지지했고 그의 일생 동안 자신을 사회민주주의자(Social Democrat)로 여겼지만, 그의 사회민주주의자로서 정체성은 제1차 세계대전이 끝나고 바이마르 공화국이 등장하면서 더욱 두드러졌다. 전쟁 초기 그의 저서에는 전쟁의 원인과 심리에 대해 순진함과 독일에 대한 맹목적 애국심이 배어있었지만, 베를린 적십자 병원에서 의사로서 그의 경험은 그의 전쟁에 대한 관점을 완전히 바꾸어 놓았다. 그의 전문성은 동성애 남자의 전투의무 적합성을 평가하기 위해 요구되었고, 그의 전문 의견은 전쟁 기간 이성 복장을 한 혐의로 체포된 사람들이 진정한 복장도착자였는지 아니면 첩자로 활동한 것인지 판단하는데 요구되었다. 히르쉬펠트는 전쟁이 끝날 무렵 열렬한 평화주의자가 되었고 Stöcker 그리고 Hiller와 함께 ‘pacifist League for a New Fatherland’(평화를 위한 새로운 조국)에 가입했다.

새로 출범한 사회민주공화국(1918~1933)의 관용적인 풍토를 인식한 히르쉬펠트는 1919년, 더 많은 지도력의 기회를 잡으며 성 과학 연구소(Institute for Sexual Science)를 설립했다. 그것은 이런 종류로서는 세계 최초의 국제적 협회였으며 그의 주요 활동 영역 세 가지를 한 지붕 아래 두었다. 이 연구소는 성 과학적 의학적 연구, 진료소 그리고 성 상담 및 성 관련 교육의 모든 측면을 아우르는 허브였다. 성에 대한 계몽된 시각을 전파하기 위해 연구소는 성과 성 건강에 관한 강연과 공공 행사를 개최했다. 1919년, 히르쉬펠트와 그의 연구소는 오스트리아 감독 Richard Oswald와 함께 영화 ‘Different Than the Others’(인터넷에서 유통되는 모든 자료는 ‘Different from the Others’라는 영어 표현을 사용한다: 역자 주)를 제작하였다. 일부는 내러티브, 일부는 공중보건 발표로 구성된 이 영화는 동성애 협박범의 집요한 꼬임에 빠진 한 남성 바이올리니스트의 비극적 운명을 묘사함으로써, 형법 175조의 폐해에 대한 인식을 높였다. 탈출구가 보이지 않는 상황에서 피해자 주인공은 비극적 자살로 내몰린다. 영화는 히르쉬펠트가 직접 등장하여 반동성애법의 부당성에 대해 강의하는 것으로 끝을 맺는다.

1925년, 히르쉬펠트는 그의 열렬한 동맹자이자 성 개혁에 대한 불같은 선동가이자 SHC 멤버인 Kurt Hiller와 공개적으로 자신이 게이와 공산주의자임을 밝힌 Richard Linsert 와 함께 ‘성범죄를 다스리는 법 개혁을 위한 카르텔’을 설립했다. 카르텔 설립의 취지는 동성애 조직을 광범위한 성 개혁 운동과 연계하여 어머니 보호와 성 개혁을 위한 연맹, 성 과학 협회, SHC, 결혼법 개혁을 위한 협회와 같은 활동 단체와의 협력을 공식화하는 것이었다. 1928년, 비슷한 협력적 목적을 염두에 두고 히르쉬펠트는 성 과학자 August Forel 그리고 Havelock Ellis와 함께 세계 성 개혁 연맹(World League for Sexual Reform)을 설립했다. 불행하게도 의회는 카르텔이 기도했던 전면적 개혁안을 통과시키지 않은 채, 21세 이상 동의하는 성인들 간의 남성 동성애는 차별하지 않는다는 개정안을 승인했다. 개정안이 의회를 통과하기 전에는 불법화되지 않았던 포옹과 상호 자위 같은 행위들이 불법화되고 동의 연령도 개정안에서는 높아짐에 따라 불완전한 승리가 되었지만 그럼에도 한 걸음 전진한 것이었다.

인간 다양성의 열성적 지지자이자 인종차별의 극력 반대자로서 히르쉬펠트는 인도, 인도네시아, 이집트, 팔레스타인, 이스라엘, 필리핀 그리고 북미를 포함한 세계 강의 여행을 시작했다. 1935년, 그는 그가 접한 각 문화의 성적 관습을 연구하고 관찰한 내용을 ‘Men, Women and the World Journey of a Sexologist’에 담아 발표했다. 제3제국의 등장으로 그는 모국으로 돌아갈 수 없음을 깨닫고 프랑스로 향했으며, 그의 연구소가 나치에 의해 불태워지는 것을 그곳에서 극장 뉴스로 지켜보면서 망명자로서 1935년 삶을 마감했다.

히르쉬펠트의 개혁을 위한 투쟁의 바탕에는 연구자, 활동가 그리고 임상의라는 그의 기본적 역할 모두로부터 흘러나오는 계몽주의와 인본주의 정신이 있었다. 그의 활동에 영향을 미친 것은 ‘인간 조건의 보편성에 대한 믿음, 다른 사람과의 윤리적 동일시, 세계시민적 의식 그리고 성적 인종적 위계에 대한 혐오와 더불어 과학적, 문화적, 사회적 현상에 대한 호기심과 개방성’이었으며, 이 모든 것들이 소외된 이들을 옹호하기 위한 그의 노력에 자양분이 되었다. 그의 활동의 이런 특징들은 민주사회주의의 민주적 특성에 영향을 미치면서 강화할 수 있다. 성적 차이 그리고 젠더 차이의 사회질서를 변화시키기 위한 그의 투쟁에서, 그는 또 실용적이고 전략적이었으며 선(the good)을 완벽의 적으로 보지 않고 한 걸음 진전으로 보았다. 그는 자신의 대의명분을 위한 지지를 위해서 외부 유력 인사들과의 동맹이 가지는 이점을 인식했으며 불완전 개혁에서도 많은 것을 성공적으로 이루어 냈다.

히르쉬펠트는 평생 세속적 평범함을 유지했고 그 자신의 성생활에 대해 신중함을 기했다. 유대인이자 동성애자였던 그는 자신의 정체성과 그가 수용했던 대의명분에서 그의 이해관계에 대한 논의를 회피했다. 그는 자신의 생애 동안 더 만연해진 반유대주의 풍조로 유대인이 모욕당하고 독일에서 추방되는 것에 깊이 분개하였는데, 이는 그를 정체성의 굴레로 몰아넣었다: “당신은 어디에 속해있습니까? 당신은 무엇입니까? 같은 질문은 나에게 고문입니다. 만약 내가 이 질문을 당신은 독일인입니까? 유대인입니까? 아니면 세계 시민입니까?로 정리한다면, 나의 답은 항상 “세계시민’ 혹은 ‘셋 모두’입니다.” 그의 세계주의는 성적 차이에 대한 그의 포용과 조화를 이루었고, 그의 민주사회주의 정신의 중요한 요소 역할을 했다.

히르쉬펠트와 유대 과학으로 간주되는 그의 연구는 반유대주의 공격의 표적이 되었다. 1920년, 그는 우익 깡패에게 맞아 죽을 뻔했고 1933년, 그의 성 과학 연구소는 히틀러 집권에 따라 해체되었고, 연구소 내 책 수천 권은 나치에 의해 불태워졌다. 히르쉬펠트의 정신(ethos)은 다름(difference)의 보편성(universality)을 수용하기 위해 분리된 소수 권리를 보호하는 것보다는 하나의 종족으로서 우리의 공동 세계를 풍요롭게 하는 ‘탈 정체성’ (post-identity)을 추구하는 것이었다.

반동적 포퓰리즘 운동, 편견 그리고 혐오 범죄가 증가하는 현 상황에서, 히르쉬펠트의 업적과 윤리는 현대 사회운동에 귀중한 민주사회주의의 원칙을 조명하고 있다. 성 차이를 설명하고 이 차이뿐만 아니라 성 차이의 이해에 대한 새로운 스펙트럼을 수용할 것을 장려하는 수단으로써 그가 과학을 고수한 것은 현대 사회주의 운동이 민주주의에 대한 보다 확장된 개념과 어울릴 수 있는 중심적 교훈이다. 그가 구상한 성소수자 해방 방식은 타인에 공감하고 동일시하는 개인 간 관계를 구조적으로 이해하는 심오한 민주적 방식, 그리고 사회 모든 구성원의 자유에는 공통된 이해관계가 존재한다는 인식에 영향을 받았다. 차이에 대한 포용을 넘어서, 이 생각은 사회주의적 민주주의는 비지배(non-domination) 뿐만 아니라 비소외(non-marginalization)에 기초한다는 것을 강조한다; 이 생각은 모든 사람은 동등한 존경과 자존감을 가질 자격이 있다는 비위계적 생각에 뿌리를 두고 있다. 여기서 더 나아가, 그의 생각은 차이의 지평을 넓히고 삷의 방식을 풍요롭게 하는 것을 의미하기도 한다. 이것은 민주사회주의 프로젝트가 지향하는 핵심 구성요소이다 - 정의의 경제적 물질적 형식뿐만 아니라, 우리의 자아 육성을 방해하는 모든 카테고리의 퇴치를 포함한다.

이런 윤리는 개인이 상호의존 관계에 있다고 보는 민주사회주의 프로젝트 유산 중 일부이다. 우리의 개인적 삶 안에 존재하는 가부장제와 다른 종류의 위계질서를 타파하는 것은 우리의 정치적 경제적 영역에서 그것들을 타파하는 것만큼 중요하다. 따라서 히르쉬펠트가 보기에 성 정의(sexual justice)는 성 소수자의 단일 유형(관행적으로 그리스의 남성적 동성애자)의 해방으로는 실현될 수 없다. 왜냐하면, 그 단일 유형은 젠더에 대한 규범적 생각과 남성성에 대한 국가적 스테레오타입에 여전히 밀착되어 있으며, 그 자의적 규범과 스테레오 타입에 어울리지 않는 소수는 배제되기 때문이다. 이 제한적 해방 유형은 필연적으로 지배와 위계 관계를 드러낼 수밖에 없다. 히르쉬펠트에게 자유는 공동의 선에 대한 이해와 연결되어 있다. 서로 다른 소외된 그룹 간 차이를 유지한 채, 그들의 이익을 사회정의의 리버럴 모델처럼 단일 대의(singular cause)로서 해방하려는 접근은 위계를 철폐하고 소수자 권리를 보호하는데 충분치 않다.

예를 들어, 만약 낙태권이 경제적 특권을 가진 사람들 입장에서 옹호되면서 모두를 위한 헬스케어 접근에 대한 배려가 없다면, 생식 관련 자유는 사회 특권 계층만 누릴 수 있는 이해관계의 위계 체계를 세우는 것이다. 이처럼, 협소한 단일 쟁점 방식의 권리 추구는 그 과정에서 새로운 희생양 혹은 “타자화(otherized)” 카테고리의 등장을 불러일으키면서 동시에 이들 새로운 약자의 권리를 보호하지 못하게 된다. 사람들 사이의 상호의존이라는 근본적 속성을 인식하는 것은 자유와 평등의 가치는 사회의 가장 취약하고 차별받는 구성원의 권리를 보호하고 보장하는 것뿐만 아니라, 자아의 발전과 개성의 진정한 형태를 발전시키고 보호하는 것이 공공 이익의 한 부분이라는 것을 인정하는 것이다. 한 개인의 자유는 모두의 자유와 불가분 하게 연결되어 있다는 생각은 우리가 어떻게 서로 간의 관계를 구성할지에 대한 또 다른 상상의 문을 열어준다. 편견과 인종적, 종교적 그리고 성적 동기를 가진 총기 난사뿐만 아니라 무작위적 분노와 폭력이 다시 기승을 부리는 이 시대에, 연대에 대한 호소와 타인과의 상호의존성을 수용하는 것은 시기적절한 뿐만 아니라 이미 오래전에 이루어졌어야 할 일이다.

역자 후기

책을 번역하면서 매번 새로운 저자의 새로운 에세이를 접하는 것은 마치 화투판에서 패를 까는 것과 비슷한 ‘쪼는’ 맛이 있다. 과연 새로운 저자는 어떤 시각으로 어떤 영역을 다룰까 하는 궁금증을 유발하기 때문이다. 예를 들어, 이 저자는 민주사회주의자일까 아니면 사회민주주의자일까하는 잔인한 이분법적 예측 게임도 그 중 하나다. 사회민주주의와 민주사회주의 간 논쟁의 본질에 대한 단순화가 허락된다면, 전자는 기존 프레임을 흔들지 않는 상태에서 조건을 개선하는 것이고, 후자는 프레임 자체를 다시 짤 수밖에 없다는 입장일 것이다.

이 에세이에 등장하는 히르쉬펠트의 LGBT 운동은 그런 면에서 후자, 민주사회주의 프레임에 어울린다; “히르쉬펠트의 정신(ethos)은 다름(difference)의 보편성(universality)을 수용하기 위해, 분리된 소수 권리를 보호하는 것보다는 하나의 종족으로서 우리의 공동 세계를 풍요롭게 하는 ‘탈 정체성’ (post-identity)을 추구하는 것이었다.“ 저자의 이해대로라면 히르쉬펠트는 기존의 틀 안에서 성 소수자의 권익 보호가 아니라, 정체성에 기초해 다수와 소수를 가르는 프레임 자체가 존재할 수 없는 사회를 건설하여 ‘성 정체성’이란 개념 자체의 소멸을 기대하는 것이다.

이런 기대는 이 에세이에 다른 표현으로도 등장한다: “사회주의적 민주주의는 비지배 (non-domination) 뿐만 아니라 비소외(non-marginalization)에 기초한다는 것을 강조한다.” 계급은 피지배를 창출하지만, 정체성은 소외를 창출한다. 우리는 우리 사회의 계급 구조 때문에 야기된, 경제적 정치적 ‘지배관계’로부터 해방되는 것은 물론, ‘정체성에서 기인하는 소외’로부터도 해방되어야 진정한 해방을 맞는 것이다. 계급 문제가 해소되어도 소외 문제는 남는다. 20세기 초 유럽 사민당 지지 노동 계급 내 유대 노동자의 소외까지 갈 것 없이, 2021년 많은 수의 뉴질랜드 한국 교민이 직장에서 혹은 길거리에서 소외감을 느낀다.

많은 경우 한국 교민은 ‘아시안이란 정체성’으로 규정된다. 1세대이건 2세대이건 관계없이 그저 아시안이다. 이 정체성은 우리를 소외시킨다. 이 소외가 객체화되어 사회적 형태를 갖추면 ‘차별’이 되지만 이 단계로 진전되지 않으면 ‘소외감’이라고 불리는 주관적 감정의 형태로 개인에게 남는다. 이 소외감이 있으면 우리는 결코 행복할 수 없다. 차별은 리버럴 정치에게 소수 보호라는 명목으로 정책적 조치를 기대할 수 있겠지만, 소외감은 리버럴 정치인이 해결해 주지 못하는 영역이다.

민주사회주의라는 유토피아에서는, ‘인종 혹은 ethnicity라는 정체성이란 게 있었어?’라고 사회구성원들이 반문할 정도로 정체성 이슈가 사라져야 한다는데 공감한다. 히르쉬펠트가 꿈꿨던 세상 역시 형법 175조가 없는 세상 - 객관적으로 ‘차별’이 사라진 세상 - 을 뛰어넘어 어쩌면 LGBT라는 정체성 용어 자체가 소멸할 정도로, 이들이 어떤 ‘소외감’도 느낄 수 없는 사회일 것이다.

'세상 이야기' 카테고리의 다른 글

| 21세기 사회적 재생산 위기의 함의 - 민주사회주의 이해하기 (20) (0) | 2021.09.15 |

|---|---|

| 사회주의의 은행 시스템은 어떤 모습일까? - 민주사회주의 이해하기 (19) (0) | 2021.09.01 |

| 뉴딜(New Deal)의 21세기 의미는? - 민주사회주의 이해하기 (17) (0) | 2021.08.26 |

| 미국 사회주의 역사, 존재 부정과의 투쟁사 - 민주사회주의 이해하기 (16) (0) | 2021.08.24 |

| 흑표당(Black Panthers Party)의 공동체 사회주의 - 민주사회주의 이해하기 (15) (0) | 2021.08.20 |