** 블로그를 찾아주신 분께 안내드립니다. 좀 더 나은 교열과 가시성/가독성을 원하는 분에게는 '네이버 포스트(링크)' 를 권장합니다.

역자 머리말

다시 민주사회주의 담론의 세계로 돌아와 기분이 좋다. 특히 이번 에세이는 탈 자본주의 새로운 사회를 꿈꾸는 이들이 반드시 거쳐 가야 할 관문 같은 시장사회주의 이론이라 더욱 반가웠다.

저자가 지적하듯 원칙적으로 ‘계획’(plan)과 ‘시장’(market), 다른 표현으로 ‘사회주의’와 ‘자본주의’ 이분법적 구분에서 출발했지만, 오늘날 세계 각국의 경제는 어떤 형식으로든지 이 둘의 혼합처럼 보인다. 혼합경제로 불리는 이 경제시스템은 계획과 시장을 양 끝 점으로 하는 선분의 중간 한 지점에 놓인다. 국가마다 이 지점이 계획(사회주의) 끝점으로 치우칠 수도, 시장(자본주의) 끝점으로 치우칠 수 있을 것이다. 이 치우치는 쪽에 따라 혼합경제는 방점을 찍는 개념을 뒤로 배치하며 조금씩 다른 조합의 이름을 가진다. 사회민주주의(Social Democracy)와 민주사회주의(Democratic Socialism)도 그 한 예가 될 것이다. 이번 에세이 주제인 시장사회주의(Market Socialism)도 현 중국의 사회주의 시장경제(Socialist Market Economy)와 대조될 수 있을 것이다. 중국의 사회주의 시장경제는 사회주의가 아니라 국가 자본주의(state capitalism)라는 소리를 일부에서 듣는 것처럼, 시장사회주의는 과연 여전히 사회주의라는 이름에 부끄럽지 않은 실체를 가지고 있을까? 이번 에세이의 관전 포인트다.

저자 David Schweikart(‘쉬이커트’로 발음된다)는 미국 시카고 Loyola University에서 철학을 가르치고 있으며, 수학자 출신인 그의 주 연구 관심은 사회정치 철학, 철학과 경제 그리고 막시즘이다. 특히 그가 ‘경제민주주의’(Economic Democracy)라고 부르는 그 만의 시장사회주의 이론을 정립했는데 아래 에세이는 그 이론의 정수다.

소개말(INTRODUCTION)

칼 맑스는 자본주의에 대해 강력하고 설득력 있게 비판했지만, 자본주의 이후 대안에 대해서는 명확한 구조적 모델을 제공하지 않았다. 그의 표현으로 “미래 식당의 요리법”을 남기지 않았다. 이것에 대해 나는 그를 비난하지 않는다. 그는 ‘과학적’(scientific) 사회주의자였다. 당시 그에게는 자본주의를 비판할 충분한 증거들이 있었지만, 대안적 경제제도의 실행 가능성을 뒷받침할 것은 별로 없었다. 몇 ‘유토피아 사회주의(Utopian socialist)’ 실험을 제외하곤 관심을 둘만 한 실증적 증거들이 없었다.

어떤 청사진도 없이 권력을 잡은 막시스트 혁명가들은 임기응변으로 대처해야 했다. 실수가 있었다. 교훈을 얻었다. 20세기의 위대한 사회주의 실험 역사로부터 어떤 결론을 도출할 수 있는가? 돌이켜보면, 소련이나 중국뿐만 아니라 사회주의 실험이 이루어진 다른 곳에서도 하나의 논란이 이론 논쟁의 대부분을 지배했음을 알 수 있다: 계획(plan)이냐 시장(market)이냐. 중앙집권화된 계획이 어느 정도까지 시장 교환을 대체할 수 있는가? 맑스 시대에는 이 질문에 답을 할 수 없었다. 관련 실험은 시도되지 않았다.

20세기, 계획과 시장의 다양한 조합이 시도되었다. 이제 우리는 한 세기 전에는 몰랐던 것을 알게 되었다. 중앙집권적 계획이 산업화를 추구하는 상대적으로 단순한 경제에는 극적으로 긍정적 변화를 줄 수 있지만, 현대의 산업 경제는 상세하고 포괄적 중앙 계획으로 운영하기엔 너무 복잡하다는 것을 우리는 이제 안다. 이것이 20세기 경제사의 위대한 교훈 중 하나이다.

민주적 비판으로서 맑스의 비판(MARX’S CRITIQUE AS A DEMOCRATIC CRITIQUE)

맑스는 이 논란에 대해 뭐라고 말할까? 대부분은 맑스가 경악할 것이라고 주장한다. 그는 시장이 근본적으로 비이성적이고 탐욕과 표리부동함을 촉진하며, 인간의 감성을 왜곡시킨다고 하지 않았는가? 어떤 이는 맑스가 이 전개에 대해 당황하지 않을지도 모른다고 주장한다. 아무튼 맑스는 사회가 자본주의로부터 궁극적 공산주의 원칙인 “능력에 따라로부터 필요에 따른”(from each according to his ability, to each according to his need) 사회로 그토록 빨리 전환할 줄 몰랐다. 그의 ‘고타 강령 비판’을 통해 맑스는 사회는 ‘공산주의의 낮은 단계’를 거쳐가야 할 것이라고 분명히 말했다. 그의 ‘낮은 단계’에 대한 간략한 언급은 분명 물질적 동기부여를 의미한다. 보수는 필요에 따라가 아니라 기여에 따라 지급될 것이라고 그는 말했다. 맑스의 자본주의에 대한 비판을 주의 깊게 읽으면, 우리는 계획과 시장에 대한 지배적 견해와 다른 결론에 도달할 것이고 나는 주장한다.

맑스는 사회주의 경제에 대한 청사진을 제공하지 않았다. 그러나 그의 초기 저작들, 특히 ‘소외된 노동’(Alienated Labor)과 ‘자본론’(Capital) 1권을 통해 자유 시장에서 항상 동등한 것이 동등한 것과 교환된다면 어떻게 이익이 가능하냐는 ‘자본의 수수께끼’(riddle of capital)에 대한 이론적 해결책을 제시했다. 그리고 19세기 중반 영국의 실제 노동조건의 구체적 묘사를 통해 그의 자본주의 비판의 초점을 직장(workplace)에 맞추었다.

소외된 노동에 대한 청년 맑스의 생각이다:

“노동생산물이 나로부터 소외되어 외부 권력으로 나에게 맞선다면, 노동생산물은 누구에게 속하는가? 나 자신의 활동이 나에게 속하지 않는다면, 그것이 소외되고 강요된 활동이라면, 그것은 누구에게 속하는가? 귀속자가 내가 아니라면 어떤 존재에 속하는가? 노동과 노동생산물을 소유하는 외부 존재는 인간일 수밖에 없다. ‘노동자가 아닌 다른 인간’…노동자에게 활동이 고통이라면 그 활동은 다른 인간에게는 기쁨과 삶의 즐거움에 틀림없다. 신도 자연도 아닌 오직 인간만이 인간을 지배하는 외부 권력이 될 수 있다.”

‘소외된 노동’의 해결책은 무엇인가? 노동자의 에너지와 기술의 화신인 노동의 산물은 노동자에게 속하지 않는다. 더 나아가 노동자는 무엇을 생산할지, 어떻게 생산할지 그리고 자신의 노동 조건에 대해 통제권을 갖지 못한다. 이 모든 결정권은 생산수단을 가진 사람 - 자본가 - 이 가지고 있다.

그렇다면 이 문제에 대한 해결책은 무엇인가? 맑스에 의해 명시적으로 언급되지는 않았지만, 그 대답은 분명해 보인다. ‘직장은 민주화되어야 한다!’ 민주화가 소외의 모든 문제를 해결하지는 못할 것이다. 민주적 의사결정은 만병통치약이 아니다. 나쁜 결정도 때로는 내려질 것이다. 민주적 토론에서 진 사람들, 특히 그들이 계속해서 진다면 화가 날 수도 있을 것이다. 그럼에도 직장을 민주화하는 것은 맑스의 비판에 직접 응답한다. 생산물은 이제 생산자의 것이다. 생산자들은 생산 조건에 대한 통제권을 가진다. 집단행동의 반경은 자본주의 체제 아래에서보다 훨씬 넓어진다. 예를 들어, 노동자들은 신기술로 말미암은 생산성 향상 결과를 급여 인상 대신 여가 증가 형태로 즐길 수 있을 것이다. 이런 결정은 자본주의 직장에서는 가능하지 않다. 당연히 노동자들은 기술적 효율성을 동료 노동자를 해고하는 사유로 이용하지 않을 것이다.

맑스 비판의 다른 부분은 다른 강조점을 가지고 있다. ‘자본론’의 이론적 중심에는 위에서 언급한 수수께끼에 대한 맑스의 해결책이 있다 - 시장에서 동등한 것끼리 교환될 때 어떻게 이익이 가능한가? 시장이 완벽하게 작동한다면 착취가 어떻게 가능할까?

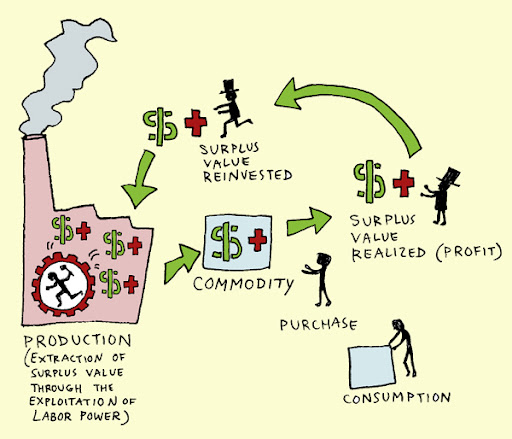

맑스의 해결책은 결정적 함의를 가진 노동자가 수행하는 ‘노동’(labor)과 ‘노동력’(labor capacity) 간 구분이다. 자본주의하에서 시장에 종속된 상품으로 변한 것은 후자인 노동력이다. 그러나 상품의 가치는 상품을 생산하는데 소요된 (사회적으로 필요한) 노동으로, 이 경우 노동자가 계약을 이행하기 위해 수행해야 하는 노동의 양이 아니라 노동자의 노동력이다. 노동자가 상품을 생산하는 데 필요한 노동시간보다 ‘더 많은’ 일을 해야 하기 때문에 이익이 가능하다고 맑스는 주장한다. 이 ‘잉여 노동’은 ‘잉여 가치’ - 자본가 이익의 원천 - 를 생산한다.

이런 ‘부당함’(injustice)의 해결책은 노동자들이 그들이 받는 임금에 해당하는 시간만큼만 일하는 것이 될 수 있다. 그러나 이런 솔깃한 해결책은 옳을 수 없으며, 당연히 ‘낮은 단계의 공산주의’를 위한 것이 아니다. 잉여를 생산하지 못하는 경제는 침체한 경제로 시민 삶의 질을 향상할 수단이 없게 된다. 연구개발을 위한 잉여금도, 그리고 교육, 의료, 연금 등과 같은 ‘무료’(free) 상품에 사용될 잉여금도 없을 것이다.

실제로, 맑스는 ‘자본론’ 이후 ‘고타 강령 비판’에서 사회주의 사회는 여전히 사회적 잉여를 창출할 필요가 있다고 분명히 했다. 맑스는 공산주의 사회에서 모든 노동자가 자신의 노동에 대해 전액 보상을 받아야 한다는 것은 사실이 아니라고 주장한다. ‘노동의 집단적 수익’(collective proceeds of labor)으로부터 생산 확장을 위한 자금, 생산과 직접 관련이 없는 전반적 행정 비용, 그리고 ‘학교, 의료서비스 등과 같은 일반적 필요의 충족과 관련된 자금’을 공제해야 한다. 이 공제 부분은 “현재 사회와 비교하여 현저하게 증가할 것이며, 새로운 사회가 발전함에 따라 성장한다.”

간단히 말해, 맑스 비판의 대상은 잉여가치의 생산 자체가 아니라, 생산자가 그 잉여에 대한 통제권을 갖지 못한다는 사실이다. 따라서 자본주의에 대한 맑스의 비판은 본질에서 민주성에 대한 비판이다. 노동자들이 기업에서 그들 노동 조건에 대한 민주적 통제권을 갖지 못하고 있다. 노동자들이 그들 사회의 미래에 심각하게 영향을 미칠 사회적 잉여에 대한 집단적 민주적 통제권을 갖지 못하고 있다.

맑스와 시장(MARX AND THE MARKET)

맑스의 자본주의 비판에서 주목할 것이 있는데, 이는 아마 맑스 자신도 깨닫지 못한 것일 수 있다. 맑스의 비판은 사실 시장에 대한 비판이 아니다. 막시스트 세대들은 그렇다고 생각했겠지만, 그것은 잘못된 것이다.

‘자본론’의 첫 번째 부분은 ‘상품’(the commodity)에서 시작한다. 그리고 다소 추상적인 헤겔식 접근으로 시장의 발전을 추적한다: 물물교환(C-C), 돈 매개 교환(C-M-C) 그리고 더 많은 돈을 벌기 위한 돈의 발전(M-C-M’). 여기서 맑스의 유명한 역설이 이어진다: 시장이 평형 상태에서 항상 동등한 것들끼리 교환된다면, 어떻게 M이 M보다 큰 M’이 될 수 있을까? (C=commodity, M=money: 역자 주)

위에서 언급한 것처럼, 이 질문에 대한 그의 답은 매우 특별한 상품(C)에 초점을 맞추는 것이다: 노동력(labor power). 우리는 더 이상 전통적 상품 시장(상품과 서비스 시장)이 아닌 다른 시장 - 노동시장 - 에 대해 얘기한다. 실제로, ‘자본론’의 논리를 따른다면, 물물교환(C-C)에서 돈 매개 교환(C-M-C)에 이르는 시장의 초기 발전 단계에서는 ‘착취라고 할 것이 없다’. 시장의 착취는 ‘노동의 상품화’와 함께 시작했다. 노예제와 봉건제에서의 노골적 착취는 이제 고용주와 피고용인이라는 두 자유로운 주체의 매매계약에 뿌리를 둔 보이지 않는 형태의 착취로 변했다. 더 나아가, 이 새로운 (노동) 시장이 발전함에 따라 제3의 시장이 등장한다: 자본가에게 축적된 잉여 가치의 배정을 통제하는 ‘자본’ 시장.

따라서 자본주의 사회에서 ‘시장(the market)’은 사실 3중 시장임을 우리는 알 수 있다: 상품과 서비스를 위한 시장, 노동 시장 그리고 자본 시장. 맑스의 비판은 시장 자체가 아니라 노동과 자본 시장이다. 따라서 맑스의 자본주의 비판의 중심에서 시장사회주의를 위한 이론적 공간이 열린다.

'경제민주주의': 기본 모델(ECONOMIC DEMOCRACY: THE BASIC MODEL)

오늘날 자본주의는 맑스 시대의 자본주의와 마찬가지로 여전히 세 종류의 시장으로 구성되어 있다:

- 상품 및 서비스 시장: 기업들은 소비자들이 원하고 지불할 수 있는 것을 제공하기 위해 서로 경쟁한다.

- 노동 시장: 노동은 ‘생산수단’(means of production)에 접근하는 것이 필요하며 이는 (노예와 봉건사회처럼) 자동적이지 않다. 일할 수 있는 능력은 다른 것과 마찬가지로 사고파는 상품이다. 사람들은 직업을 위해 경쟁해야 하고 일단 고용되면 시키는 대로 해야 한다.

- 자본 시장: 민간 금융기관은 초과 자금을 가진 자들로부터 돈을 빌려, 가장 높은 수익성을 약속하는 기업에 빌려준다.

이 모델은 장점도 있지만 심각한 약점도 있다. 경제적으로 실행할 수 있고 윤리적으로 바람직한 대안은 어떤 모습일까?

'경제민주주의'(Economic Democracy)라고 부르는 경제시스템을 상상해 보자. '경제민주주의'는 첫 번째 시장인 상품과 서비스 시장은 유지한다. 그러나 대부분 임금노동을 협동 노동(cooperative labor)으로 대체하고 금융시장을 보다 민주적으로 투자를 결정하는 메커니즘으로 대체한다. '경제민주주의'는 과거 그리고 현재 존재하는 사회주의 실례들 그리고 때로 사회주의로 불리는 복지국가 자본주의 버전과 구조적으로 다른 사회주의 형식이 될 것이다.

대안적 비자본주의 경제의 단순 버전이 기본 모델부터 시작해 보자. 실제 경제는 그것을 묘사하는 모델보다 항상 더 복잡하다. 그러나 우리는 오직 모델을 통해서 경제시스템의 본질적 다이내믹을 이해할 수 있다. 맑스가 우리에게 제공했던 자본주의 모델이 여전히 현재 시스템 이해에 필수적인 것처럼, 이 새로운 모델은 ‘다음 시스템(Next System)’이 어떻게 작동하는지 알 수 있도록 도와줄 것이다.

경제적으로 생존 가능한 자본주의 대안에서, 최소한, 자원의 희소성 조건 하에서 ‘경쟁 시장’(competitive markets)은 필요한 부분이라는 것을 역사는 말해준다. 그러나 ‘경제민주주의’에서 이 시장은 상당 부분 상품과 서비스에 국한될 것이다. 건강, 안전 그리고 환경을 보호하기 위한 규제가 있겠지만, 기업들은 소비자를 위한 상품과 서비스 판매를 놓고 경쟁할 것이다. 하지만 모든 상품과 서비스는 아니다. 의료, 교육, 그리고 다른 것들은 납세자가 지원하는 ‘공공재’(public goods)로 지정되어 필요한 사람에게 무료로 제공될 것이다.

그러나 '경제민주주의'에서 대부분 기업은 자본주의하에서의 기업들과 매우 다를 것이다. 그것들은 팔거나 살 수 있는 독립체가 아니다. 그것들은 공동체다. 사람들이 입사할 때, 거주지를 통치하는 시 혹은 지역 카운슬에 투표권을 가지듯 노동자 카운슬 멤버 선출권을 가진다. 이 노동자 카운슬은 고위 관리자를 임명하고 주요 기업 결정을 감독한다. 관리자들은 상당한 자율성을 부여받지만, 궁극적으로 일인 일표를 행사하는 노동자들에게 책임을 져야 한다.

소득에 대해서 모든 노동자는 기업이익을 나누어 가진다. 이 이익 배분 비율은 같을 필요가 없다. 이 비율은 노동자들에 의해 민주적으로 결정될 것이다. 모든 노동자의 소득은 회사 실적과 직접 연관되어 있기 때문에 부지런하고 효율적으로 일할 것을 장려 받는다.

노동(직장) 민주화와 더불어 '경제민주주의'는 자본도 민주화한다. 사회의 더 큰 이익을 목표로 경제가 합리적으로 발전하려면 투자에 대한 민주적 통제가 필수적이다. 우리가 지금 직면하고 있는 생태학적 도전을 고려할 때, 합리적 개발이 그 어느 때보다 필요하다. 오늘 내려지는 투자 결정은 우리의 집단적 미래를 근본적으로 결정하므로 투자에 대한 대중의 통제는 필수적이다.

그러나 자금 조성과 투자를 민간 투자자에게 의존해야 한다면 투자에 대한 공적 민주적 통제는 불가능하다. '경제민주주의'는 민간 투자자에게 자금 조성과 투자를 의존하는 대신, ‘자본자산세’(capital-asset tax) - 모든 기업에 대한 단일 세율의 재산세 - 를 통해 투자 자금을 공적으로 투명하게 조성할 것이다. 이 자본자산세는 자본주의 경제에서 주주 및 채권자에게 ‘자본 공급(supplying capital)’을 대가로 지불하는 이자와 배당금을 대신할 것이다. 또 오늘날 대기업이 일상적으로 회피하는 법인소득세도 이 세금이 대신할 것이다. 이 조세 수입이 ‘국민투자기금’이다. 모든 조세 수입은 경제에 재투자된다. 소득세 그리고/혹은 소비세는 정부의 다른 서비스와 일상 비용을 위해 사용될 것이다.

이렇게 조성된 공적 자금은 시장 기준과 더불어 국가, 지방 그리고 지역공동체 계획의 조합에 의해 배분될 것이다. 국민투자기금의 일정 부분은 국가 공공사업에 배정되고 나머지는 나라의 여러 지역에 배분된다. 각 지역은 기금을 놓고 경쟁하지 않는다. 대신, 각 지역은 매년 투자기금의 공정한 몫 - 통상 인구 비율 - 을 권리로서 받는다. 입법부에서 예외적 결정을 할 수 있겠지만, 배분은 한 지역이 많이 받으면 다른 지역은 적게 받는 제로섬 게임이라 이런 결정은 드물 것이다.

이 지역 기금 중 일부는 지역의 공공투자를 위해 적립된다. 나머지는 인구 비율에 따라 각 공동체로 할당된다. 각 공동체는 지역 내 ‘공공투자은행’을 통해 기술을 업그레이드하거나, 사업구조를 조정하거나, 생산 확대를 원하는 기업들에 이 자금을 빌려준다. 또 새로운 사업을 시작하려는 개인과 기업에 대출해 준다. 이 대출은 경제적 실행 가능성과 사회적 기준 - 가령, 고용 창출과 환경 영향 - 을 고려하여 이루어질 것이다. 누가 대출을 받는지에 대한 정보는 모든 사람에게 공개될 것이다.

이 공공투자시스템은 국가, 지방 그리고 지역공동체 단위에서의 일관성 있는 장기 투자계획을 가능하게 한다. 자금 배정 방식(오늘날 월스트리트가 지배하는 기관들의 불투명한 방식과 달리)은 간단하고 투명하기 때문에 쉽게 민주적 감독과 통제의 대상이 된다.

'경제민주주의': 확장된 모델(ECONOMIC DEMOCRACY: THE EXTENDED MODEL)

상품과 서비스 시장, 직장 민주주의 그리고 민주적 투자 통제는 '경제민주주의'의 핵심 특징들이지만, 다른 구조들도 우리의 ‘다음 시스템’의 일부가 될 것이다. 특히 네 가지가 중요하다.

- 최후의 고용주로서 정부(The Government as Employer-of-Last-Resort)

사회주의 오랜 전통 중 하나는 일하고 싶어 하는 모든 사람에게 일자리를 제공한다는 것이다. '경제민주주의'에서 모든 사람은 진정으로 ‘노동할 권리’를 가질 것이다. 어떤 사람이 다른 곳에서 일자리를 찾을 수 없다면 정부는 저임금이지만 유용한 괜찮은 일자리를 제공할 것이다.

- 사회주의 저축/대출협회(Socialist Savings and Loan Associations)

'경제민주주의'는 자본주의 금융기관들이 합친 두 기능을 분리한다: 투자 자금과 개인 소비를 위한 저축/대출. 투자 자금은 장기적 사회발전의 중심이며 따라서 민주적 통제 대상이 된다. 두 번째, 개인 저축은 투자 자본에 필요하지 않으므로 통제 대상이 될 필요가 없다. 신용조합(credit unions) 혹은 노동자 협동조합(worker cooperatives)으로 구성된 독립적 저축/대출 협회는 개인에게 소비자신용을 제공하고, 사람들은 돈을 빌리고 이자와 함께 상환하게 된다. 주택담보 대출은 의심할 여지 없이 이 대출의 주요 부분을 차지할 것이다. 이 대출을 위한 돈은 개인 저축자들에게서 나오며 이들은 예금에 대한 이자를 받을 것이다.

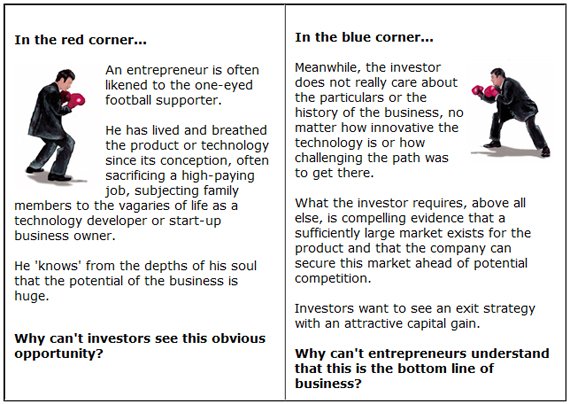

- 기업가적 자본가 섹터(An Entrepreneurial-Capitalist Sector)

맑스는 자본주의에 대한 타의 추종을 불허하는 비판에도, 사회에서 ‘기업가’(entrepreneur)의 역할을 무시했다. 자본주의에 대한 맑스의 분석은 자본 제공자로서의 자본가에게 초점을 맞추고 있다. 자본의 공급은 배정 기능이며 창조적인 것이 아니다. 기본모델에서처럼 국가가 쉽게 인수할 수 있다.

‘일부’ 자본가가 수행하는 다른 기능은 창조적 ‘기업가’ 역할이다. 이 역할은 자신만의 작은 사업을 시작한 다수의 ‘소자본가’(petty capitalists)에 의해 수행되지만, 혁신적 생각을 주요 산업으로 만든 소수의 ‘대자본가’(grand capitalists)에 의해 수행되기도 한다. 비록 직장 민주주의가 '경제민주주의'의 표준이지만 모든 사업체가 이를 따를 필요는 없다. 소 자본가는 에너지, 진취성 그리고 소규모 사업을 운영할 능력을 가져와 열심히 일한다. 소규모 사업은 많은 이를 위한 직업을 제공하고 더욱 많은 사람에게 상품과 서비스를 제공한다. 이 소자본가는 우리 사회주의 경제에 중요한 역할을 수행할 것이다.

우리의 새로운 시스템에는 또 주요 기술과 조직 혁신을 도입한 대규모 기업가적 자본가를 위한 명예로운 역할이 있다. 이 자본가들은 원하는 만큼 많은 노동자를 고용할 수 있고, 원하는 만큼 사업을 키울 수 있으며 꽤 부유해질 수 있다. 물론, 결과적 불평등을 완화하기 위해 누진 소득세와 부유세가 부과될 것이다.

이 기업가적 자본가 계급은 우리 경제의 민주적 구조에 심각한 위협을 가하지 않는다. 민주적 기업들은 그들이 투자 자금에 동등하게 접근할 수 있는 한 이들 자본가 기업들과의 경쟁을 두려워할 필요가 없다. 오히려 이들 자본가 기업은 노동자 처우를 놓고 민주적 기업과 경쟁해야 하기 때문에, 예를 들어, 이익 분배와 더 많은 경영 참여를 통해 그들 자신의 운영 방식을 민주화해야 하는 압력에 직면할 것이다.

더 나아가, 다소 간단한 법적 장치가 이 자본가 계급을 견제할 것이다. 자본주의 하에서 자본가의 기본 역할은 능동적 기업가 역할이 아닌, 높은 수익을 기대하는 투자 자본의 공급자로서의 수동적 역할이다. '경제민주주의'는 자본자산세 수입으로 이들 자본가의 투자 자본을 대체하기 때문에, 능동적 기업가적 자본가가 수동적 기생 자본가가 되는 것을 방지하는 메커니즘을 개발할 수 있다.

이 미케니즘은 세 부분으로 구성된 간단한 법이다:

1) 기업가적 자본가에 의해 발전된 기업은 언제든지 매각할 수 있지만, 일정 규모를 초과하면 자본-자산 가치에 따라 결정된 가격으로 국가에만 매각할 수 있다. 소규모 기업은 다른 개인에게 매각할 수 있다.

2) 일정 규모 이상의 기업은 소유주가 퇴직, 사망 또는 다른 사업으로 옮길 때 ‘반드시’ 국가에 매각되어야 한다.

3) 국가가 기업을 인수할 때, 기업은 기업 노동자에게 넘겨져 민주적으로 운영된다.

'경제민주주의'에서 기업가적 자본가들은 혁신과 ‘새로운’ 민주적 기업을 육성한다. 그들은 우리 사회주의 경제에서 명예로운 역할을 수행한다.

사회주의적 보호주의(Socialist Protectionism)

지금까지 논의된 '경제민주주의' 제도들은 국가 경제에 적용된다. 그렇다면 다른 국가와의 경제적 관계는 어떻게 될까? 민주적 기업들은 해외로 이전하지 않고, 투자 자금도 공적으로 조성되어 법에 따라 국내 기업에만 투자되어야 하므로 직업도 자본도 ‘유출’(exported) 되지 않을 것이다. 매입할 주식이나 민간 기업(소규모 사업 제외)도 없으므로, 많은 외국 자본(있다면)이 국내로 유입되지도 않을 것이다.

외국과의 무역은 그 무역이 ‘공정’(fair)한 한 그 자체로 반대할 것은 아니다. '경제민주주의' 국가는 노동자 소득과 환경 규제가 비슷한 나라와는 자유롭게 거래할 것이다. 그러나 낮은 노동자 소득을 가졌거나, 느슨한 사회 혹은 환경 규제를 가진 나라들과는 ‘자유 무역’(free trade)이 아닌 ‘공정 무역’(fair trade)을 추구할 것이다. 공정 무역은 건전한 경쟁은 허용하되 파괴적 경쟁은 허용하지 않으며, 동시에 우리 자신뿐 아니라 모든 나라에서 빈곤, 환경 파괴 그리고 다른 사회적 부당함을 없애기 위해 노력해야 할 인간의 의무를 인정한다.

이 의무를 충족하기 위한 주 경제적 메커니즘은 ‘사회주의적 보호주의’다. '경제민주주의' 국가는 수출국의 낮은 임금 그리고/혹은 사회적으로 유익한 관습(환경, 노동자 건강 그리고 안전 등에 대한 보호)의 미비에 대응하기 위해 수입 상품에 대해 사회적 관세를 부과할 것이다. 보호주의 측면이다.

이 관세는 수출국 정부 혹은 사회경제적 조건을 향상하기 위해 일하는 해당국 단체에 다시 돌아갈 것이다. 사회주의 측면이다.

부유한 '경제민주주의' 국가는 세계적 빈곤도 다른 방식으로 접근할 것이다. 이들 국가는 가난한 국가들이 그들의 ‘지적 재산권’을 자유롭게 이용할 수 있게 할 것이며, 이들 국가가 직면하고 있는 특정 문제들을 해결하기 위해 그들의 공적 자금 연구의 일부를 할당할 것이다.

시간이 지남에 따라, 이런 정책들은 가난한 나라로 하여금 부자 국가의 소비를 위한 자국 자원을 적게 쓰게 만들며, 자국민의 필요를 충족하는데 더 많은 자원을 할애하도록 할 것이다. 사회주의적 보호주의의 핵심은 다른 나라의 노동자를 희생시키면서 자국 노동자를 보호하는 것이 아니라, 자국 노동자를 보호하면서 동시에 전 세계 사람들 삶의 전망을 향상하는 것이다. ‘공산당 선언’의 표현을 빌리자면, “국적과 관계없이 프롤레타리아 전체의 공동 이익을 전면에 내세우는 것”이다.

자본주의 대 '경제민주주의' (CAPITALISM VS. ECONOMIC DEMOCRACY)

'경제민주주의'는 경제적으로 실행 가능할 뿐만 아니라, 윤리적으로도 자본주의보다 훨씬 우월하다. 나는 자본주의의 폐단을 다음과 같이 제시한다: 불평등, 실업, 과로, 풍요 속 빈곤, 경제적 불안정, 진정한 민주주의의 부재 그리고 환경 파괴.

이중 최근 사람들이 가장 신경 쓰는 불평등과 환경 파괴에 대해 간략히 설명한다. 좀 더 구체적으로는 불평등과 기후변화다:

불평등 관련: Occupy 운동이 ‘1% 대 99%’에 대한 관심을 촉구한 이래, 미국에서 불평등의 심각성에 대한 인식은 갈수록 커지고 있다. Forbes를 따르면 1950년대에 일반적 CEO는 직원 평균 급여의 20배를 받았다. 지난해, S&P 500 Index 기업의 CEO는 직원 평균의 361배 혹은 연봉 $13,940,000을 받았다.

이것은 빙산의 일각이다. 순자산(부)을 보면 격차가 훨씬 크다. 미국 중간 순위 가구의 순자산은 약 10만 달러로 추정되는데, 포브스의 발표로는 10억 달러 이상 부자가 540명 있다. 이 말은 미국 인구의 가난한 하위 50%의 가장 부유한 계층보다 1만 배나 더 부유하다는 의미이다.

이것이 오늘날 미국의 불평등이다. 우리가 '경제민주주의' 국가라면 어떤 모습일까?

'경제민주주의' 하에서도 보상의 차별이 있을 것이다. 노동자들은 기술 개발을 위한 인센티브를 제공하기 위해, 특별한 책임이 있는 사람들과 예외적 기여를 하는 사람들에게 가장 낮은 급여의 몇 배 더 많은 급여를 제공하는데 기꺼이 동의할 것이다. 그렇게 하는 것이 맞는 것처럼 보이고 그들이 다른 직장으로 가는 것을 막을 수 있기 때문이다. 어떤 기업은 다른 기업보다 수익을 더 내어 그 기업의 노동자들은 더 많이 수익 배분을 받을 수 있을 것이다.

가장 낮은 임금을 받는 노동자가 시간당 20달러, 대략 연간 4만 달러를 받는다면 한 기업 내 가장 낮은 급여와 가장 높은 급여 간 격차는 3 대 1 정도로 허용될 수 있을 것이다. 기업 간 노동자당 수익성도 비슷한 격차를 보이면서, 국가 내 가장 낮은 소득과 가장 높은 소득 간 격차는 10 대 1 정도가 될 것이다. 결코, 작은 차이가 아니지만, 현재와 같은 불평등과 비교할 바는 아니다. 중요한 것은 우리는 가난이 전혀 없는 나라에서 살 것이라는 점이다.

훨씬 더 위협적인 문제가 있다: 기후변화라는 시한폭탄. 지속 가능한 자본주의는 모순이다. 여러 논의가 있지만 가장 근본적인 것은 단순 산수다: 안정적이고 건강한 상태로 남기 위해서는 자본주의는 계속 성장해야 한다. 성장하지 않으면 우리는 ‘Stagnation’(경기 침체) 혹은 더 나쁜 상태로 접어든다. 성장은 자본주의 하에서 투자자의 신뢰를 요구하는 생산적 투자가 따라야 한다. 만약 성장률이 둔화하면 투자자들의 신뢰는 무너진다. 신규 투자(가령 건설)에 의존하는 업종의 노동자들은 해고되며 수요는 곤두박질친다. 더 높은 실업을 동반한 경기 침체 혹은 경기 하강 곡선이 이어진다.

따라서 안정적이고 건강한 상태로 남기 위해서 자본주의는 ‘건강한’(healthy) 성장을 해야 한다. 그러나 꾸준한 성장률은 기하급수적 성장을 의미한다. 경제학자 케네스 볼딩(Kenneth Boulding)이 오래전에 지적했듯이, “오직 미친 사람이나 경제학자들만 기하급수적 성장이 유한한 세계에서 영원히 지속할 수 있다고 믿는다”. 우리는 이 목록에 ‘자본가(capitalist)’를 추가해야 할 것이다.

상대적으로 완만한 성장률 연 3% - 20세기 미국 평균 성장률 - 로 GDP는 24년마다 두 배가 되면 한 세기 만에 16배가 된다. 16%가 아니고 16배다! 2100년에는 우리가 2000년보다 16배나 더 많은 ‘상품과 서비스’를 소비할 것이라고 믿는 사람이 미친 사람이나 경제학자 혹은 자본가 말고 또 있을까?

주목할 점은 자본주의 경제 전체가 성장을 요구할 뿐만 아니라, 개별 자본주의 기업들도 성장 압력에 직면한다는 것이다. 이들이 성장해야 할 이유가 있다: 다른 조건들이 동등하다면, 기업의 규모가 두 배가 되면 이익도 두 배가 된다. 다른 한편, 경쟁적 자본주의 경제에서 큰 물고기가 작은 물고기를 잡아먹는다. 경쟁 업체를 매수하거나 가격 인하를 통해 경쟁에서 몰아낸다. 따라서 성장하지 않으면 죽는다.

이런 상황은 ‘시장’과 아무 상관이 없음을 이해하는 것이 중요하다. 민주적 기업은 같은 압력에 직면하지 ‘않는다’. 민주적 기업도 규모를 두 배로 하면 총이익이 두 배가 될 수 있지만, 다른 조건들이 동등하다면 노동력도 두 배가 될 것이다. 즉, 두 배로 된 이익은 두 배로 늘어난 노동자에게 분배되어야 한다. 확장할 이유가 없다.

본질에서 민주적 기업은 규모 대비 수익 증가가 있으면 확장하지만, 수익률 변화가 없으면 안정화를 선택한다. 자본주의 기업들은 규모 대비 수익률이 마이너스로 변할 때까지 기하급수적으로 확장해 나가려 한다.

일반적으로 민주적 기업 간 경쟁은 건강한 경쟁이다. 민주적 기업은 일정 규모에 도달하면 안정화한다. 성공적 자본주의 기업들은 계속 성장한다. 민주적 기업들은 건강한 세포다. 자본주의 기업들은 암세포다.

'경제민주주의'는 기후변화 대처에서 자본주의에 비해 또 다른 큰 이점을 가지고 있다. 자본의 민주화는 장기적, 전략적 계획을 가능하게 한다. 이미 진행 중인 변화에 탄력적인 경제로 우리 경제를 전환하고 최악을 피하기 위해 이루어져야 할 대규모 투자는 공적 자금과 포괄적이며 장기적 전략 계획을 필요로 한다. 이 경우 시장 원칙은 작동하지 않는다. 경제학자 제임스 갈브레이스(James Galbraith)가 말했듯이, “시장은 유용하지만, 두 큰 결함을 가지고 있다: 가난한 사람들 그리고 미래는 중요하지 않다.”

자본자산세로부터 조성된 투자 자금이 공공 은행을 통해 배정되므로 지속 가능한 미래는 가능하다.

결론(CONCLUSION)

칸트, 헤겔 그리고 맑스를 관통하는 중요한 철학적 전통이 있다: 인간을 자유에 기반을 둔 보다 합리적 세계를 창조하는 과정에 참여하는 존재로 간주한다. 이 과정은 느리고 종종 불투명하고 종종 역행하기도 하지만, 궁극적으로 역사로 가는 방향이며 그 방향은 우리에게 희망을 주어야 한다.

이 관점을 지지하는 좋은 근거들이 있다. 우리는 결국 창조적 발전을 위한 놀라운 능력을 갖춘 매우 실용적 종족이다. 문제에 부딪힐 때 우리는 그 문제를 풀려고 노력한다. 우리는 실험한다. 우리는 실수로부터 배운다. 해결책이 존재한다면 우리는 조만간 그것을 발견할 것이다.

우리의 현재 상황을 생각해 보라. 우리는 끔찍한 시대에 살고 있다. 그러나 동시에 우리의 기술은 우리 지구의 온도가 올라가고 있다는 것, 왜 올라가는지 그리고 그 파괴적 결과가 어떤 것일지 알려준다. 우리는 또 이 위기에 대응하여 이 위기를 초래한 자원을 대체할 재생 가능한 비 온실가스 배출 대안을 가능하게 하는 기술도 발전시켰다. 사실 우리는 재앙을 막을 뿐만 아니라, 모든 사람이 안전하고 지속 가능한 행복한 삶을 살 수 있는 수단을 가질 수 있는 세상을 창조할 수 있는 자원을 가지고 있다.

갈수록 많은 사람이 낡은 질서는 스스로 고갈되면서 자신이 만들어 내 문제를 해결할 능력이 없음을 깨닫기 시작했다. 자본주의를 뛰어넘는 더 나은 길을 우리가 볼 날이 머지않았다. 이 예측은 우리의 민주적 충동이 아직 고갈되지 않았고, 우리 세계를 더 자유롭고 더 합리적 장소로 만들려는 충동도 고갈되지 않았다는 전제에 기초하고 있다. 이 충동들은 물론 저항에 부딪힐 것이다. 기득권층은 절대 양보하지 않을 것이다. 확실히 계급 투쟁의 중심성에 관해 맑스는 옳았다.

“각자의 자유로운 발전이 모두의 자유로운 발전을 위한 조건”인 세계의 ‘불가피성’에 대해 맑스는 지나치게 낙관했다고 나는 생각한다. 우리는 민주주의, 자유 그리고 합리성이 승리할 것이라고 확신할 수 없다. 확실하게 말할 수 있는 것은 투쟁이 발생할 것이며, 진보세력이 승리하기 위해서는 수백만 명이 노력이 필요하다는 것이다. 20여 년 전 세계정의운동의 구호가 생각난다: ANOTHER WORLD IS POSSIBLE. 이 다른 세상은 민주주의가 경제적 삶의 한가운데를 관통하는 세상이다.

내가 최근에 많이 인용하고 있는 짧은 시로 글을 마무리한다. 매우 흥미롭게, 노벨상 수상 경제학자 아마르티아 센(Amartya Sen)이 그의 책 ‘정의의 아이디어’(The Idea of Justice)에서 인용한 아일랜드 시인 셰이머스 히니(Seamus Heaney)의 시다:

History says, Don’t hope

On this side of the grave,

But then, once in a lifetime

The longed-for tidal wave

Of justice can rise up,

And hope and history rhyme

무덤의 이쪽에서

역사는 말한다, 바라지 마라.

그러다, 갑자기 일생에 한번

간절히 기다렸던

정의의 해일이 일어날 수 있고,

희망과 역사는 운을 맞춘다.

'세상 이야기' 카테고리의 다른 글

| 가족과 함께하는 저녁과 돌아볼 시간이 있는 삶 - 민주사회주의 이해하기 (23) (0) | 2021.11.16 |

|---|---|

| 민주주의, 민주주의, 또 민주주의 - 민주사회주의 이해하기 (22) (0) | 2021.11.13 |

| 21세기 사회적 재생산 위기의 함의 - 민주사회주의 이해하기 (20) (0) | 2021.09.15 |

| 사회주의의 은행 시스템은 어떤 모습일까? - 민주사회주의 이해하기 (19) (0) | 2021.09.01 |

| 동성애자 정체성이 사라질 그날을 향해서 - 민주사회주의 이해하기 (18) (0) | 2021.08.30 |