* daum 블로그의 지속적 편집 에러로 교정/편집이 제대로 이루어지지 않습니다. 따라서, 어느 정도 교열이 되었고 보다 나은 가시성/가독성을 가진 '네이버 포스트'(링크)를 권장합니다.

Rangatiratanga (자주권), Kawanatanga(통치권) and the Constitution (헌법)

Ranginui Walker

마오리는 뉴질랜드로 알려진 땅의 원주민 (tangata whenua)이다. 유럽인 이주 이전 마오리 사회의 기본적 사회 정치적 토지 소유 그룹은 족장(rangatira)이 지도하는 독립적 씨족 (hapu:clan)들이었다. 족장은 다른 구성원과 평등한 가운데 씨족의 정치적 경제적 복지를 책임졌다. 그러나 인구가 증가하고 자원을 놓고 경쟁이 치열해지면서 분쟁이 일어나자 씨족들은 공동의 적에 대처하기 위해 씨족 간 연합을 하는 형태인 부족(iwi:tribe)으로 진화하게 된다. 이 글은 파케하 상륙에 대한 대응으로써 마오리 자주권(rangatiratanga)의 진화에 대한 조감도적 이해를 제공할 것이다. 마오리 씨족들은 자신들의 땅, 자치 그리고 복지를 지키기 위해 새로운 형식의 자주권이 필요해지게 되었다. 많은 씨족, 부족들의 연합이 파케하 상륙에 대응하기 위해 만들어졌는데 이 글에서는 현재에도 여전히 정치적으로 중요한 뉴질랜드 부족 연합 그리고 마오리 왕 추대운동(Kingitanga)에 초점을 맞춘다.

20세기 상반기 마오리 왕 추대운동(Kingitanga)의 상징적 인물 Te Puea Hērangi

마오리 민족국가의 대두(Emergence of Maori Nation)

19세기 초 북섬 Northland의 여러 씨족은 파케하 상인과 정착민들과의 접촉을 통제하기 위한 모임인 Te Whakaminenga를 만들게된다. 이 Te Whakaminenga는 지속해서 여러 씨족을 공식적으로 뭉치게 함으로써 마오리 민족의 통치 기구로 진화하려고 노력했다. 이들은 민족국가 형성을 위한 첫 번째 걸음으로 1831년 영국 왕 윌리엄 4세에게 프랑스의 위협으로부터 자신들의 땅을 지켜달라는 탄원서를 보내게 되며 이에 대해 영국왕은 James Busby를 관리인으로 지정하게 된다.

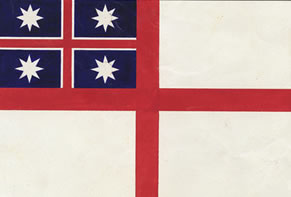

Whakaminenga의 민족국가 형성을 위한 두 번째 걸음은 부족연합의 깃발 선정이었다. 이들은 다시 윌리엄 4세에게 편지를 써 깃발을 부탁한다. 깃발이 도착한 이후 이 깃발은 유니언 잭과 함께 날리게 되었다.

당시 깃발

Whakaminenga의 세 번째 움직임은 James Busby의 주도로 와이탕이에 모여 ‘뉴질랜드 부족연합의 독립선언(He Wakaputanga)’에 서명하는 것이었다. 1835년 10월에 35명의 족장이 서명을 하였는데 그 내용은 아래와 같다.

- 뉴질랜드 내에서의 모든 통치권력과 권위는 독점적으로 세습되는 부족 족장에게 있다. 족장은 그들을 배제한 어떤 사법 기관도 인정치 않으며 그들에 의해 지정된 자가 아니면 그들 영토 내에서의 어떤 통치행위도 용납하지 않는다.

- 족장들은 매년 가을 와이탕이에서 모여 사법체계, 평화유지 그리고 무역규정들을 위한 법률 제정을 논의한다.

- 족장들은 영국 왕에게 자신들을 보호해 주고 깃발을 인정해준 것에 대한 보답으로 영국 무역상들과 정착민들을 인정한다. 영국 왕에게 이 신생 국가의 아버지가 되어줄 것과 외부 공격을 막아줄 것을 탄원한다.

이 독립선언에 참여한 많은 씨족은 국제 무역과 정치 세계에 발을 들여놓음으로써 국가의 특성을 조금이나마 가지게 되었다. 이들의 국가명은 ‘Nu Trini’였다. 다만 법을 제정하고 집행하는 의회는 여전히 실행이 안 되었는데 애초 의도와 달리 족장들은 다시 자신의 부족으로 돌아가 통치해야 했기 때문이다.

Busby는 Whakaminenga가 즉각적으로 정부를 구성하지 않는 것에 실망했지만, 족장들은 자신들의 속도대로 민족국가 건설을 진행해 나아갔다. 이후 10년에 걸쳐 영향력 있는 족장들이 서명에 참여함으로써 이 독립선언은 뉴질랜드 북섬 전체 지역을 아우르게 되었다.

한편 범죄자들을 통제하기 위한 Whakaminenga의 정부 설립 능력에 회의를 품은 Busby는 1837년 영국 본토 식민사무소에 마오리의 질병, 사망률 그리고 유럽인들의 비행에 대한 노출을 담은 비관적 리포트를 보내게 되는데 이 결과 뉴질랜드에 대한 영국의 정책은 변하게 된다. 식민사무소는 좀 더 고위직인 William Hobson을 영사로 임명한다. Hobson은 식민사무소 Normandy 경의 지시를 받고 1840년 뉴질랜드에 도착한다. Normandy의 지시는 Busby로 하여금 족장들을 설득하여 영국의 보호, 법 그리고 시민권을 대가로 영 제국에게 그들의 통치권을 인도하는 조약에 서명하게끔 하라는 것이었다.

와이탕기 조약식에 서명하는 족장들에 대한 삽화

와이탕이 조약 (Te Tiri o Waitangi)

1840년 2월 6일 와이탕이에서 족장들이 참여하는 조약 서명식이 열린다. 첫 조항은:

연합의 족장들과 연합 외의 모든 족장은 그들 영토에 대한 통치권(Kawanatanga : Governance)을 영국 여왕에게 양도한다.

두번째 조항에서 족장들은 그들의 족장으로서의 지위(mana)에 대한 확약을 받는다:

영국 여왕은 족장, 씨족 그리고 뉴질랜드의 모든 사람들에게 그들 땅, 집 그리고 모든 소중한 자산에 대한 절대적 자주권(tino rangatirangata: absolute chieftainship)을 보장한다.

역설적으로 이 보장은 영국 정부만이 마오리 땅을 살 수 있는 권한을 가질 수 있게 만듦으로써 나중에 땅 매매 때 열린 시장에 내놓을 수 없는 결과를 가져오게 된다. 세 번째 조항은:

여왕은 뉴질랜드의 모든 마오리 인구의 안전을 보장하고 영국 시민의 권리와 특혜를 보장한다.

이 조약에 기초하여 Hobson은 1840년 5월 21일 스튜어트 섬을 포함한 뉴질랜드 전역에 대한 통치권을 선언한다. ‘Mana (족장이 가지는 절대적 권위와 권력)’ 대신 ‘kawanatanga’로 부정확하게 번역된 ‘sovereignty(통치권)’임에도 불구하고 총독은 영국 정부가 통치권을 가진 것처럼 행동했고 족장들은 전혀 이를 포기한 적이 없는 것처럼 행동했다.

통치권 (Kawanatanga)

와이탕이 조약이 맺어진 이후 20년이 지나도 족장들은 여전히 이전처럼 자신들의 씨족들을 통치했다. 그들은 오클랜드 시장을 겨냥해서 작물을 재배하고 농업 장비, 제분기와 무역선 같은 곳에 자본을 투자하면서 이 새로운 정치 경제환경에 적응해 갔다. 총독과 정착민 그리고 마오리들이 평화롭게 공존하면서 번성했던 이 기간은 짧았다. 영국 정부의 마오리 땅에 대한 보호 약속에도 1852년 정착민 정부 설립과 영국 본토 식민사무소 영향력의 쇠퇴로 정착민들의 마오리 땅에 대한 소유 욕구는 고삐가 풀렸다. 총독 George Grey의 주도하에 Taranaki, Waikato 그리고 Wellington 지역의 땅에 대한 공격적인 마오리 땅 매입이 일어난다. 이에 대해 족장들은 독립선언을 실행에 옮겨야 함과 부족들을 단결시켜 국가 형태를 유지하기 위해서는 왕의 존재가 필요하다는 것을 자각한다.

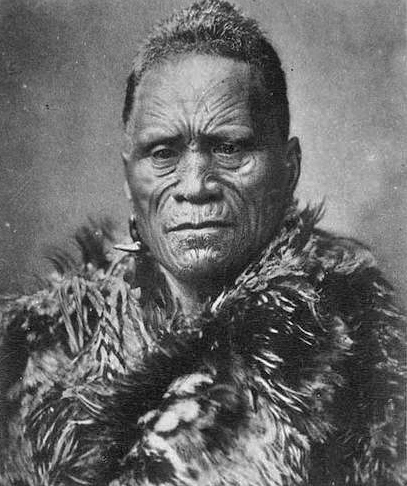

1855년 이후 3년간 왕 추대운동 주최 측은 전국을 순회하면서 명망 있는 족장들에게 왕이 되어 달라고 요청한다. 이 중 가장 유력한 후보는 Te Wherowhero였다. Te Wherowhero는 와이탕이 조약이 궁극적으로는 자신의 mana(족장으로서의 권위와 권력)를 영국 정부에 넘겨줄 것으로 생각을 했기에 서명을 하지 않은 인물이었다. 그럼에도 그의 영향력은 식민정부 그리고 마오리 부족들 사이에서도 자자했다. 심지어 총독이 그에게 오클랜드 남부를 지켜달라고 부탁할 정도였다.

PotatauTe Wherowhero

본인은 초기 주저했으나 족장들의 염원에 따라 1858년 5월 Te Wherowhero는 마침내 마오리 왕국의 초대 왕 Potatau 1세로 즉위한다. 즉위 후 그는 오클랜드 남부 Mangatawhiri를 경계선으로 북쪽은 총독 관할 그리고 이남은 자신 부족의 영역으로 선언한다. 즉 분리된 영토를 가지고 영국 정부와 평화로운 공존을 지향했다. 그의 영토는 비옥한 Waikato지역을 근거로 하였기에 자립경제를 이룩하는 데 부족함이 없었다. 그는 자체 협의회(council)를 가지고 자기 영역을 통치하였지만, 입법과 그 집행이 통치의 가장 상징적인 행위라는 면에서 마오리 왕국은 각 씨족의 연방제 같은 성격이기에 이런 중앙단위의 통치 행위는 없었다. 여전히 씨족들은 각자의 협의체와 자주권을 가진 채 이전처럼 통치했다.

이전까지 영국정부와 우호적인 관계를 유지했었지만, Te Wherowhero가 마오리 왕 Potatau 1세가 되자 총독의 입장은 급변한다. 총독 Grey는 Potatau 1세에게 하야할 것을 종용하지만, 그는 족장들의 뜻임을 이유로 거절한다. 그러자 총독은 제국주의의 본질인 군사적 침공과 정복을 행동으로 옮긴다.

George Grey

1863년 총독 Grey는 Waikato를 침략하는데 이때 왕 Potatau 1세는 사망하고 후임자로 Tawhiao가 왕이 되어 있었다. Grey는 도로를 따라 마오리 왕의 영토에 살고 있던 부족들에게 여왕 충성 서약을 하거나 아니면 지역을 떠나라고 명령한다. 대부분의 마오리들은 한겨울에 집을 떠나 마오리 왕 추대 운동 (Kinggitanga)에 동참하게 된다. 이들이 남기고 간 집과 재산은 군대에 의해 약탈당했으며 말들은 오클랜드 시장에서 팔렸다. 선전포고 없이 총독 Grey는 Cameron 장군에게 Waikato를 침공할 것을 명했으며 Cameron은 1863년 7월 Mangatawhiri 강을 건넌다.

Waikato지역의 부족(Tainui)은 영국군에게 숫자나 장비 면에서 압도적으로 열세였다. 이런 그들이 택한 전략은 영국군의 대포 폭격에 저항하기 위해 방어적 사각 요새 라인을 형성한 후 재빠른 기습공격을 감행하는 것이었다. 이런 전투에 익숙하지 않은 영국군이었기에 이들은 마오리를 상대로 어떤 결정적인 승리도 얻지 못한다. 마오리왕 추대운동 지지자들과 영국군은 Tauranga근처 Gate Pa에서 최후의 일전을 벌인다. 바닷가가 인접한 지역이어서 야포를 집중적으로 활용한 영국군이었지만 벙커를 파고 이를 피한 마오리 방어군들에게 패배하면서 오히려 많은 사상자가 발생한다. 이에 놀란 Cameron은 평화협정을 결심한다. 한편 이 전쟁으로 결과적으로 Waikato Tainui 부족의 토지 120만 에이커가 몰수된다.

포로가 된 Waikato Tainui 부족 병사들

왕의 땅 (The King Country)

한편 Waikato 남서부 지역의 마오리 부족들은 영국 정부에 자신들의 영토가 침범당하면 싸울 준비가 되어 있다고 경고한다. Tawhiao는 the King Country라고 알려진 영국 정부와 마오리 부족들 간의 경계 지역에 살고 있던 부족의 족장이었다. 1878년에 이제는 수상이 된 Goerge Grey는 Tawhiao에게 와이카토 나머지 지역에서의 그의 통치를 인정할 테니 분쟁을 종식하자고 제안하나 Tawhiao는 몰수당한 땅의 반환을 요구하면서 이 제안을 거절한다. 부족의 자주권과 몰수당한 땅의 반환에 어려움을 겪던 Tawhiao는 1884년 족장 대표들을 이끌고 영국으로 향한다. 영국에서 담당 관료를 만난 일행은 뉴질랜드에서 벌어지고 있는 불법행위를 조사해 달라고 요청하지만, 뉴질랜드 정부와 다시 상의하라는 대답만 듣게 된다.

Tawhiao

돌아온 Tawhiao는 정부에 마오리 의회의 설립을 승인해 달라고 요청하나 거절당한다. 정착민 정부는 1852년 헌법의 마오리 거주 지역의 반 자치 조항을 무시하고 동화정책에 집중한다. 이런 정부의 비협조적 태도에 굴하지 않고 Tawhiao는 1895년 자체 의회를 설립한다.

20세기 들어서도 마오리 왕 추대운동 지지자들은 전국을 순회하면서 마오리 땅 몰수와 매매의 부당함을 알리며 마오리 자주권(rangatiratanga)을 강력하게 주장했다. 1980년대 이후 와이탕이 재판소 (the Waitangi Tribunal)와 조약정착사무소(Office of Treaty Settlement)로 인해 비록 빼앗긴 것에 비하면 그 규모가 초라하긴 해도 마오리는 일정 돈과 땅을 다시 되돌려받으면서 역사적 부당함에 대한 의미 있는 보상이 이루어지고 있다. 동시에 조약 정착과 새로운 정치적 발전은 21세기 마오리 자주권의 새로운 진화를 가져오고 있다.

조약 정착과 자주권(Treaty Settlement and Rangatiratanga)

조약 정착의 시대에 마오리 왕 추대운동의 지도자였던 Te Atairanggikaahu는 마오리 여왕으로 1966년 추대된다. 그녀는 추대되자마자 Queen이란 이름을 Te Arikinui라는 마오리 이름으로 대체한다. 그녀는 대중을 상대로 하는 업무는 그녀의 입양 남동생 Robert Mahuta에게 맡겼다.

1974년 엘리자베스 영국 여왕이 뉴질랜드를 방문했을 때 Te Atairanggikaahu와 함께

Mahuta는 1972년 와이카토 대학에 있는 마오리연구리서치센터 (Maori Studies Research Centre)의 책임자로 지명된다. 이 센터에서 발행된 Tainui Report 1983은 와이탕이 재판소에서 다루어질 해당 부족의 몰수 땅 반환 청구에 대한 정보를 담고 있다. 1992년 조약 정착 장관인 Doug Graham은 반환 청구인들의 대표자 자격인 Mahuta를 만나게 된다. Mahuta의 주장은 간단명료했다: 땅이 빼앗겼으므로 반드시 되돌려져야 한다. 돈은 범죄에 대한 지급이다.

1993년 정부는 Hopuhopu 군사기지를 반환 청구의 절차에 따라 와이카토 부족에게 반환했다. 1995년 와이카토 부족과 정부는 와이카토 몰수 토지 반환청구 신탁정착법 1995 (Waikato Raupatu Claims Trust Settlement Act 1995)에 의거 와이카토 정착증서(Waikato Deed of Settlement)에 서명한다. 정부는 와이카토를 침공하고 사람들을 ‘반군(rebel)’으로 낙인 찍은 것에 대해 사과했다. 와이카토 Tainui 부족은 1억 7천만 불의 배상금과 3,500에이커의 땅을 되돌려받게 된다.

Tainui Groups Holdings (TGH)는이 Tainui 부족의 사업부서이다. 초기 정부로부터 받은 돈을 잘못 투자하여 큰 손실을 내기도 하였으나 이후 경험 있고 유능한 전문가를 초빙하면서 수익을 내기 시작하면서 2014년 현재 TGH의 자산은 11억 불에 달한다. 연 순수익은 7천 백만 불이고 수익률은 6.7% 그리고 부채자산비율은 21.3%를 기록할 정도로 매우 건전한 사업 운영 현황을 보이고 있다. 한편 Tainui Raupatu Lands Trust는 부족의 자선 사업부서이다. 2004년 이후 이 트러스트에서는 1억 불이 넘게 교육, 스포츠, 건강, 머라에(marae), 노인(kaumatua), 왕 추대운동모임(poukai), 문화적 활동과 커뮤니티 행사 등을 지원해 왔다.

Tainui Groups Holdings (TGH) 소개 비디오

부족의장포럼(Iwi Chairs Forum)

마오리 왕 추대운동(Kingitanga)을 주도했던 부족들과 이에 참여했던 부족들은 부족신탁이사회와 회사들로 뒷받침되는 그들만의 자주권(rangatiratanga)을 가지게 되었다. 이 이사회와 회사들은 조약 청구 정착 자금을 관리하기 위해 법령으로 정해진 기관들이다. 피신탁인들이 3년마다 치르는 선거는 부족이 그들의 지도자를 뽑는 방식이 되었다. 학력, 경력 그리고 높은 성취도는 지도자가 되기를 희망하는 자들의 기준이 되었다.

농업,임업,어업,부동산과 비즈니스 이익 추구를 조정하는 부족 회사들은 국내 외의 상당한 비즈니스 이해관계와 더불어 자주권의 현대적 모습을 보여주는 것이다. 경제적 권력은 정치적 권력을 수반한다. 2005년에 부족 회사들의 의장들은 부족연맹의 연장선 속에서 부족의장포럼(Iwi Chairs Forum:ICF)를 결성했다. ICF는 부족 지도자그룹을 선정해서 수자원, 기후변화, 자연보전, 가족 문제, 교육, 주택, 광물 및 외국선박 임대와 같은 특정 이슈들에 대해 정부와 대화를 한다. 마오리 경제 규모가 370억 불로 추산되는 까닭에 ICF는 이제 무시 못할 로비그룹이 되었다. 매년 2월 와이탕이에서 연례 총회를 할 때면 수상을 초청해서 대화한다.

올해 와이탕이 조약 기념식에서 수상 Jacinda Ardern이 ICF 멤버와 모임을 가지고 있다

Photo: RNZ / Shannon Haunui-Thompson

마오리 부족들이 이제 주목할 만한 경제적 통치권과 정치적 영향력을 가지고 있기는 하지만 정치적 통치권은 여전히 미제의 과제로 남아있다. 조약 정착의 시대에서 이런 변화를 겪으면서 우리는 이제 마오리 통치권(kawanatanga)과 헌법에 대한 국민적 대화가 필요하다. 이 대화의 필요성은 탈식민화가 여전히 처리 안 되고 남아있기 때문이다.

자주권(Rangatiratanga)과 통치권(Kawanatanga): 뉴질랜드 헌법 (New Zealand Constitution)을 논한다

가장 최근의 헌법 관련 논의는 2011년 와이탕이 재판소의 공청회 자리에 있었던 Nagpuhi 부족의 조약 이의제기에서 시작되었다. 이 부족의 주장은 이들 조상이 와이탕이 조약에서 서명할 때 영국 정부에 통치권을 이양하지 않았다는 것이다. 2014년 발표된 리포트에서 와이탕이 재판소는 와이탕이 조약 서명에 대해 일치된 결론을 보여준다:

- 족장들은 영국 정부에 그들의 통치권(sovereignty)을 양도하지 않았다

- 족장들은 총독이 뉴질랜드에 있는 영국 국민을 통제하고 평화를 유지하면서 마오리 이해를 보호하는 총독의 권한에 동의했었다

- 총독과 족장들은 영향력의 다른 영역에서 동등했다

- 족장들은 영국 정부와 함께 토지매매에 관여하는데 동의했다

- 영국 정부는 족장들을 외부 위협으로부터 보호해주고 국제 문제에서 족장들을 대변해준다

와이탕이 재판소의 이런 결론은 식민화 역사, 마오리 저항, 탈식민화와 뉴질랜드 헌법에서 와이탕이 조약의 지위에 엄청난 의미를 지닌다. 족장들이 그들의 통치권을 영국 정부에 넘기지 않았다는 것은 1835년의 마오리 부족들의 독립선언과 1840년의 와이탕이 조약이 통치권(kawanatanga)과 뉴질랜드 법 규정의 설립 문서라는 것을 의미한다.

파케하 입장에서도 최근에 와이탕이 조약이 뉴질랜드 헌법에서 일정 지위를 차지해야 한다는 관점 이동이 있었다. 와이탕이 조약에 기반을 둔 마오리의 권리 인정을 향한 고집스러운 투쟁에 감명받은 노동당 4기 정부의 법무부 장관 Geoffrey Palmer는 와이탕이 재판소와 고등법원에 앞서 정부를 상대로 한 마오리의 문제 제기 청문회로부터 떠오른 와이탕이 조약에 대한 담론과 판결에 응답한 최초의 인물이었다. 판사들, 변호사들 그리고 학자들은 이 청문회에서 ‘와이탕이 조약의 원칙들’에 내재한 동반자적 성격 측면에서 와이탕이 조약에 대한 의견을 개진했다. 이런 사회적 변화의 진화적 과정은 뉴질랜드 헌법을 업데이트하는 조치를 촉발했다. 제4기 노동당 정부가 취한 법적 조치는:

- 헌법 법률 1986(the Constitution Act 1986)은 NZ Constitution Act 1852를 무효로 한다. 따라서 영국 의회로부터 파생된 법들은 뉴질랜드 법의 한 부분으로 유효하지 않다.이 법률은 정부의 입법,행정 그리고 사법부가 정부의 기본 부서임을 명확히 한다.

- 뉴질랜드 권리 장전 법률 1990 (New Zealand Bill of Rights Act 1990)은 뉴질랜드인들의 기본적인 자유를 확인하고 보호하며 장려함과 동시에 마오리를 원주민(tangarta whenua)으로 인정한다.

허지만 이 법률들은 견고하지 않아서 의회의 다수 의견만으로도 간단히 변경 혹은 폐지될 수 있다. Palmer 역시 뉴질랜드는 정치적 시스템의 근본적 가치를 상징하는 핵심적 요소들은 오직 국민투표나 의회 75% 이상에 의해서만 변경될 수 있는 명문화된 견고한 헌법이 필요하다고 믿었다. 따라서 그는 와이탕이 조약 역시 헌법의 한 부분이 되어야 한다고 생각했다.

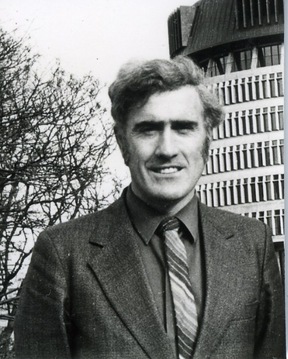

Geoffrey Palmer

한 걸음 더 나아가 법학 교수 Paul McHugh는 와이탕이 조약은 ‘마오리 대헌장(Maori Magna Carta)’으로서 마오리 씨족과 부족의 기본적인 정치적 권리를 명시한 문서라고 정의한다. 그는 뉴질랜드에서 생성될 어떤 헌법도 반드시 와이탕이 조약을 포함해야 한다고 주장한다. 조약을 둘러싼 담론과 법 이론의 진화하는 기준은 통치권(kawanatanga)과 더불어 자주권(tino rangatirangata)이다. 와이탕이 조약으로 탄생하는 담론은 기존의 절대적이고 유일한 통치라는 개념을 뛰어넘는다.

2010년에 정책연구소(Institute of Policy Studies)와 뉴질랜드 공법 센터(New Zealand Centre for Public Law)는 이 Palmer와 McHugh에 의해 제안된 의견을 재확인해 주었다. 탈식민화는 원주민으로서의 마오리와 이민자들 간 새로운 관계가 반드시 개발되어야 하며 통치의 비식민적 형태를 위한 틀이 짜일 필요가 있다는 것을 의미한다. 와이탕이 조약은 동등한 통치권력 간의 관계로 재 자리매김 될 필요가 있다. 파케하 패권(hegemony)은 보다 문화인종적으로 다양한 권력구조에 의해 대체되고 있다. 바이컬처럴리즘, 문화적 다원주의 그리고 권한 이전 등에 대한 증가하는 인식은 정부의 공공정책 분야 운영방식에 영향을 미치고 있다.

와이탕이 조약은 우리 헌법 구성에서 요컨대 사실상(de facto) 요소이지 법률상(de jure) 요소는 아니다. 이런 모호한 지위 때문에 마오리 당은 2008년 국민당과의 연정 구성 합의에서 헌법의 리뷰를 촉구한 것이다. 그러나 결과적으로 리뷰는 이 모호함을 제거하는 데 실패하고 여전히 국가 설립문서라는 현 위치를 유지하고 있다. 그렇긴 해도 판사들, 법률가들 그리고 학자들의 새로운 생각은 미래의 희망을 의미한다. 뉴질랜드의 탈식민화는 진보하고 있다.

결론

19세기 들어 많은 개별 마오리 부족들이 부족연맹을 결성했다. 이 자연적 진화는 유러피안 정착민들의 등장으로 가속화되었으며 1835년의 독립선언, 1840년의 와이탕이 조약 그리고 1858년의 마오리 왕 추대운동으로 그 절정에 달했다. 민족국가로 가기 위한 통치권을 개발하는 과정에서 마오리 족장들은 자주권(rangatiratanga)과 통치권(kawanatanga)이 동등한 관계로 병행되어야 한다는 원칙에 충실했다. 반면 당시 총독 Grey는 뉴질랜드 헌법 법률 1852의 조항 71에 명시된 마오리 거주 지역의 반 자치권을 무시하는 심각한 실수를 저질렀다. 대신 Grey는 Waikato 부족 Tainui를 상대로 전쟁을 일으켰고 마오리 왕 추대운동을 약화시켰지만 정복하지는 못했다.

1984년의 와이탕이 재판소를 통해 탈식민화의 시작과 더불어 마오리 왕 추대운동(Kingitanga) - 마오리 민족국가의 상징으로서 - 은 이 운동을 지지하는 부족들의 느슨한 연합을 통해 다시 지위를 회복했다. 이제 부족들의 다원적 통치, 마오리 왕 추대운동 그리고 마오리 민족주의의 정치적 표현으로서 부족의장포럼(ICF)을 수용할 수 있는 헌법에 대한 논의가 필요한 시점이다.

'뉴질랜드 이야기' 카테고리의 다른 글

| 뉴질랜드를 상상한다(Imagining Aotearoa New Zealand) (0) | 2019.12.19 |

|---|---|

| 우리는 여기에서 모두 함께일까? (We’re All in This Together?) (0) | 2019.12.13 |

| 약속의 땅에서의 약탈 (Plunder in the Promised Land) (0) | 2019.12.09 |

| 젖과 꿀이 흐르는 땅? (0) | 2019.12.05 |

| Who killed Waiwera? (0) | 2019.11.29 |