* daum 블로그의 지속적 편집 에러로 교정/편집이 제대로 이루어지지 않습니다. 따라서, 어느 정도 교열이 되었고 보다 나은 가시성/가독성을 가진 '네이버 포스트'(링크)를 권장합니다.

우리는 여기에서 모두 함께일까? (We’re All in This Together?)

뉴질랜드 민주주의와 정치 (Democracy and Politics in Aotearoa New Zealand)

Richard Shaw

2014년 남섬 Greymouth에서 Judd Hall이 자동차 사고로 사망했을 때 우파 블로거 Cameron Slater는 그의 블로그에 이 사고 소식을 전하며 죽은 자를 조롱하는 글을 남긴다. Hall은 3형제 중 마지막으로 죽은 형제이다: 첫째는 음주운전자 차에 치여 사망했고 둘째는 Pike River 광산 폭발로 사망했다. 한 개인 블로거의 비윤리적 일탈로 끝날 수 있었던 이 해프닝은 이후 이 블로거의 수천 개에 달하는 개인 이메일들이 탐사 저널리스트인 Nicky Hager에게 누출되면서 뉴질랜드 정계에 큰 파장을 불러일으킨다.

2014년 8월 - 그해 9월 총선 직전 - Hager는 더러운 정치 (Dirty Politics)를 발간한다. 이 책에는 다음과 같은 내용이 포함되어 있었다: Slater와 그 친구가 2011년 선거운동 기간 중 노동당(Labour Party)의 웹페이지를 해킹해서 신용카드 사용명세를 내려받았으며; Slater는 당시 교정부 장관(Minister of Corrections)인 Judith Collins의 Wikipedia 페이지를 손봐주기로 한 대가로 특전을 기대했고; 수상의 한 정치보좌관은 보안정보국(Security Intelligence Service:SIS)의 서류를 Slater에게 흘림으로써 그가 이를 이용해서 야당 지도자를 인신공격하는 데 사용토록 했다.

웰링턴 정가를 제외한 대부분의 사람은 그러나 책의 발간에도 하품하면서 자신이 하던 일을 계속했고 폭로는 선거에 거의 영향을 미치지 못했다. 하지만 책에서 폭로된 천박한 행동들은 중요한 의미가 있다. 중진 정치인과 정당이 ‘공격정치(attack politics)’를 공모할 때 우리 민주주의 제도의 적법성은 의문시된다. 이런 일이 발생할 때 사람들의 민주주의 제도에 대한 신뢰는 무너지며 사람들은 정치를 외면하기 시작한다. 그리하여 일정 시점이 되어 이 제도들이 심각할 정도로 훼손되면 특정 사람들이 이 투명성과 신뢰성의 소멸로 이득을 볼 것이다 - 그리고 그들은 우리 안의 소외되고 박탈당하고 도움이 필요한 사람들이 아닐 것이다. 영국 정치인 David Blunkett은 뉴질랜드를 염두에 두지는 않았겠지만, 정치에 대해 이렇게 말했다:

돈없고 힘없는 사람들이 유일하게 영향력을 행사하는 방법은 정치이다. 지난 몇 년간 정치적 행사들은 정치 행위가 나와는 아무 관계가 없고, 지루하고 할 만한 가치가 없다고 여기는 좌우파의 냉소적 인간들을 지원해 준 꼴이었다. 허나 이 냉소적 인간들은 권력을 이미 쥔 채 자신들의 이익을 위해 정부를 활용하려는 인간들의 손바닥 안에서 놀고 있는 것이다.

요즈음 우리는 우리의 민주적 권리와 자유가 당연한 것으로 생각하는 경향이 있다. 이런 생각은 위험한 것이다. 왜냐하면, 그것들은 필수적인 것도 항구적인 것도 아니기 때문이다; 민주주의 정치는 가변적이고 경쟁적이다. 이 전제하에 이 글은 뉴질랜드 민주주의와 시민권에 관한 이야기이다. 특히 여성과 마오리들이 완전한 시민권을 확보하기까지의 투쟁을 중심으로 이 글은 구성되어 있다.

용어 정의 (Some Terminology)

이글은 의회를 중심으로 대의민주주의의 공식적 제도의 변천사에 초점을 맞추고 있다. 몇 개의 핵심 개념들이 계속 반복된다. 민주주의의 표준 정의는 보편적 투표권으로 특징지어지는 정치 제도; 자유롭고 정기적이며 경쟁적인 선거를 통해 구성된 정부; 그리고 자유와 결사의 정치적 자유로 압축될 수 있을 것이다. 1863년 미국 대통령 링컨이 게티즈버그에서 한 연설 중 ‘국민의 국민에 의한 그리고 국민을 위한 정부’는 이런 민주주의의 정신을 보여준다. 민주주의 제도의 구체적 형태는 각 나라의 역사적 사회 문화적 환경에 따라 달라지지만, 사람들이 다른 사람들에 의해 통치되며 사람들은 자기를 통치할 사람들을 선택하는 과정에 참여한다는 것이 현대 민주주의의 핵심이다.

이런 민주주의 모델을 우리는 '대의민주주의(representative democracy)'라고 한다. 고대 아테네에서는 시민권을 가진 사람들의 숫자가 매우 적었기 때문에 - 여성이나 노예 등은 시민으로 분류되지 않았기 때문에 - 자신들이 직접 자신들의 일을 결정할 수 있었다. 하지만 현대와 같은 정치공동체에는 그 크기 때문에 이 모델은 더는 적용하기 힘들게 된다. 대신 시민은 그들의 권리를 위탁받을 다른 시민을 선거를 통해서 뽑아 그들로 하여금 일정 기간 (뉴질랜드 경우 3년) 의희에서 일을 하게끔 한다.

이런 방식으로 대의 정부 제도는 통치할 사람과 피통치 인과의 연결고리를 만든다. 따라서 누가 투표를 할 수 있고 누가 할 수 없는가는 매우 중요한 문제이다. 이 대목에서 현대 대의 정부는 링컨이 언급한 구절과 미묘한 차이가 있음을 발견할 수 있다 : 실제로 대부분의 현대 민주주의의 대의 정부는 국민의(of the people) 허지만 '몇 국민 (by some of the people)에 의한' 정부다. 그 정부가 국민을 '위한(for)' 정부인지 아닌지는 별도의 이데올로기적 이슈이다.

'민주주의'와 '시민권'은 동의어가 아니다 (비록 서로 떨어트려서 생각하기 어렵지만). 시민권은 정치적 공동체 (보통 민족국가)의 소속원으로서 특정 법적 권리와 의무를 지게 된다. 시민권자가 되는 자격은 개인의 출생지, 사회적 지위, 성별, 부, 문자 독해력, 수입과/혹은 연령 등 역사상 시대와 장소에 따라 달랐다. 따라서 근본적으로 모든 민주주의 역사 - 뉴질랜드 포함 - 는 누구를 시민권자에 포함하고 그렇지 않을 것인지 그리고 시민권자의 의무와 권리의 특정 본질을 결정하기 위한 정치적 투쟁 과정이다.

시민권자의 권리를 구분하는 방식은 Marshall의 3가지 방식이 가장 많이 알려져 있다. 먼저 '민권(civic citizenship rights)'은 자유로운 발언, 생각, 신념과 결사 등을 포함한 개인의 자유, 개인 재산을 소유할 권리 그리고 법 앞에 평등할 권리이다. '사회적 권리(social citizenship rights)'는 국가로부터 경제적 도움을 받을 수 있는 권리로서 살고 있는 사회의 표준 문명화된 삶을 살 권리이다. 마지막으로 '정치적 권리(political citizenship rights)'는 통상 선거권과 피선거권으로 대표되는데 시민으로 하여금 정치적 삶에 참여할 수 있게 한다. 즉 정치적 권위(가령 의회)를 가진 기관 구성을 위한 투표권을 행사하기도 하고 또 자주 있지는 않지만, 그 기관의 구성원이 직접 되기도 한다.

뉴질랜드 민주주의와 시민권의 간략사 (A Brief History of Democracy and Citizenship in Aotearoa New Zealand)

John Dunn은 그 결함에도 왜 민주주의가 그것을 부정하는 사람들에게 강력한 영향력을 행사하는지를 잘 설명해준다:

민주주의가 승리할 때까지 정치는 배척의 연속이었다; 지위가 없는 자, 지식 혹은 능력이 없는 자, 국가에 지분이 없는 자, 피부양자, 외국인, 구속되었거나 노예, 명백히 신뢰할 수 없거나 위협적인 자, 범죄자, 정신이상자, 여성, 어린이. 민주주의의 승리는 이런 배척을 종료시켰다. 그 중 여성 배척의 종료는 가장 결정적이었다.

Dunn의 핵심은 민주주의의 역사는 - Marshall 구분에 의하면 -그 이전에 시민권에서 배척되었던 사람들을 정치적 영역으로 점진적으로 수용하는 역사이다. 요즈음 우리 대부분은 여성이나 마오리(혹은 젊은이, 혹은 해외에서 태어난 뉴질랜드 시민)같은 사람들이 정치에서 배척되면 말도 안 되는 일이라고 생각할 것이다. 그러나 그 이전에는 그러했다. 배척을 물리치는 것은 전혀 ‘자연스러운(natural)’ 것이 아니었다; 투표권을 그 이전까지 배척되었던 그룹들에게까지 확산하려는 시도는 항상 투쟁을 요구했으며 결과 역시 장담할 수 없었다.

뉴질랜드의 경우 투표권을 획득하기 위한 두 그룹의 투쟁 역사를 살펴볼 필요가 있다. 이 두 그룹 중 여성의 투쟁은 어느 정도 알려져 있다. 여성의 투표권을 향한 투쟁은 선거권과 피선거권으로 나누어 살펴볼 필요가 있다. 이 둘의 차이는 크다: 하나는 지지해도 다른 하나는 지지하지 않을 수 있기 때문이다 - 실제로 여성 선거권의 열렬 지지자임에도 불구하고 피선거권은 반대하는 사람들이 있었다.

1893년 뉴질랜드의 모든 성인 여성에게 투표권을 주기로 한 법은 1852년 뉴질랜드 헌법 법률 (New Zealand Constitution Act)로 그 기원이 올라간다. 이 법률을 통해서 뉴질랜드에 대의 정부 제도를 확정하고 그를 위한 선거 방식을 정했기 때문이다. 그 당시 투표할 수 있는 권리는 성별, 나이, 국적 그리고 개인 자산 소지 여부로 결정되었다: 최소한의 가치를 가진 프리 홀드 혹은 리스 홀드 토지를 소지한 21세 이상 모든 영국 남성들은 투표권을 가질 수 있었다. 여성은 이 투표 클럽에 가입할 수 없었다. 또한, 개인재산 소유규정에 따라 당시 집단으로 토지를 소유한 마오리 역시 대다수가 투표권을 획득할 수 없었다.

1870년대와 1880년대 들어 여성의 투표권에 대한 인식이 고양되었다. 1875년에 여성 납세자는 지방 자치선거 투표권을 획득했다; 1877년 성인 여성은 학교 육성회와 지역 교육이사회 투표에 참여할 수 있게 되었다; 1878년과 1881년 사이에 최소 4차례의 여성 투표권 입법화에 대한 시도가 있게 된다.

1880년대 말 - 부분적으로 미국 여성기독교 금주협회 뉴질랜드 지회의 노력 덕분에 - 여성의 투표권은 사회적 이슈가 되었다. 의회 내 공감하는 의원들 그리고 3번에 걸친 대규모 탄원서 - 마지막 탄원서는 90미터가 넘었다- 덕분에 1893년 9월 선거법(Electoral Act)이 통과되어 마오리 여성을 포함한 21세 이상의 여성에게 투표권이 주어졌다.

국제적으로는 진취적으로 보였던 뉴질랜드 여성 참정권이었지만 1919년 법안이 통과되기 전까지 여성들은 의회 선거에 출마할 수 없었다는 사실이 간과되어서는 안 된다. 이 피선거권을 위한 여정은 이전 선거권을 향한 투쟁만큼 힘들지는 않았지만, 이 여성 피선거권 법안의 반대자들(이들 중에 여성 선거권 찬성자도 있었다.)의 ‘여성들이 중성화된다’거나 ‘예쁜 여성들이 의회에 등장하면 의지 약한 남성 의원들의 주의가 산만해질 것이다’ 같은 차별적 발언들을 감수해야 했다.

피선거권 법안이 통과되었지만 실제로 뉴질랜드 여성 국회의원이 탄생한 것은 여성에게 선거권을 준 이후 40년이 지난 1933년이 되어서였다. 이처럼 세계 최초로 여성에게 투표권을 허락한 뉴질랜드로 알려졌지만, 내막을 들여다보면 그렇게 평화롭게 사회적 진보가 이루어지지 않았음을 알 수 있다.

뉴질랜드 최초 여성 국회의원 Elizabeth McCombs

마오리의 정치적 권리 획득 역사는 여성보다 더한 저항과의 싸움 역사이다. 마오리 투표권 투쟁 역시 1852년 법에서 그 기원이 시작되는데 해당 법에서는 노골적으로 마오리를 배척하지는 않았지만, 개인 토지소유라는 항목을 만듦으로써 결과적으로 마오리는 배제되었다. 초기 마오리에게 투표권을 주는 것에 반대하는 이들은 투표자격은 권리가 아니라 신뢰할 수 있는 사람이냐 아니냐의 표식(marker)이라는 명분을 든다: 즉 이 심사를 통과한 사람에게만 주어지는 것으로 이해했다. 마오리들은 ‘정치적 사안에 대한 무지, 영어 이해능력 부족, 의문스러운 국가 충성심 그리고 부패 가능성’ 등의 사유로 투표와 같은 중대한 의무를 수행하기엔 부적합하다고 여겼다. 이런 이해가 의회 내 보편적인 것은 아니었다. 1867년 Maori Representation Act가 의회를 통과했다. 처음에는 임시 법이었다가 1876년에 항구화된 이 법은 21세 이상 마오리 남성들의 투표로 4명의 마오리 의원을 선출하도록 하는 법안이었다.

이 법안 제정의 배경에 대해서는 의견이 엇갈린다. 흔한 의견은 순전히 실용적 정치적 이해로 만들어졌다는 것이다. 이 의견의 요지는 이 법의 기안자는 원주민 토지법 1865 (Native Lands Act 1865)에 의해 시간이 지나면 마오리의 미등록 공동소유 토지들이 개인 명의로 등록될 것이고 그렇게 되면 의회 선거에 투표할 수 있는 자격을 갖춘 마오리 남성 인구가 급증할 것을 알고 있었다는 것이다. 이 해석에 따르면 1867년의 이 법안은 앞으로 커질 마오리 정치적 힘을 4석이라는 확정된 의회 좌석을 미리 제공함으로써 마오리의 선거 영향력을 제한하겠다는 목적을 가진 것이다.

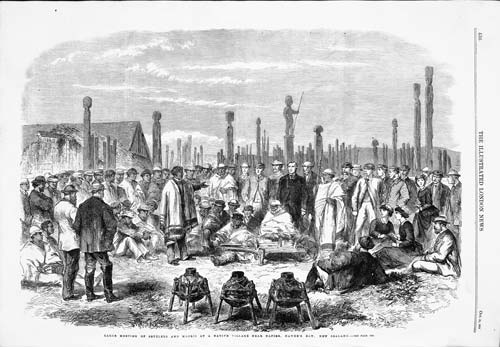

Donald McLean (좌측 아래)이 마오리 모임(hui)에 참석하고있다 (1863년경)

이와 대조적으로 수정주의자는 이 법안이 ‘상당한 납세를 하는 부동산 소유자임에도 투표할 수 없는 사람들에 대한 도덕적 의무이자 와이탕이 조약에 명시된 헌법적 의무에 대한 인식’에서 출발했다고 주장한다. 입안 당시 이 법안의 지지자였던 Donald McLean 입장이 이 주장을 뒷받침한다. 그는 미국의 No Taxation without representation을 전면에 내세운 미국 독립 전쟁을 떠올리며 ‘세금을 내면서 뉴질랜드 북섬 영토의 3/4을 차지하는 이들에게 의회는 등을 돌려서는 안 된다’라고 주장했다.

이 별도의 마오리 의회 좌석 신설을 지지한 이들의 동기가 무엇이었든지간에 이후 전개되는 마오리 의회 좌석과 마오리 투표권자 관련된 선거법의 역사는 치졸하기 짝이 없다. 1893년부터 마오리 피가 절반이 넘는 사람들은 ‘유러피안’ 선거구에서 선거할 수 없게 만들면서 이들의 정치적 영향력을 마오리를 위한 4좌석으로 제한시켜 버렸다(1867년 법을 지지한 사람 중 일부는 아마 이것을 희망했을 것이다). 마오리는 1975년이 될 때까지 선거구를 고를 권리를 갖지 못했다. 마오리들이 어떻게 차별받았는지를 보여주는 예는: 1870년부터 유러피안 선거구에는 비밀투표가 적용되었지만, 마오리는 1910년까지 거수를 통해 투표했으며 그 이후 1937년까지는 투표소 공무원과 마오리 증인이 동반된 가운데 선서 방식으로 투표했다; 1919년과 1951년 사이에 마오리 의회 좌석 선거는 유러피안 의회 좌석 선거 전날 이루어졌다;그리고 마오리는 1967년까지 유러피안 선거구에는 후보자로 출마할 수 없었다.

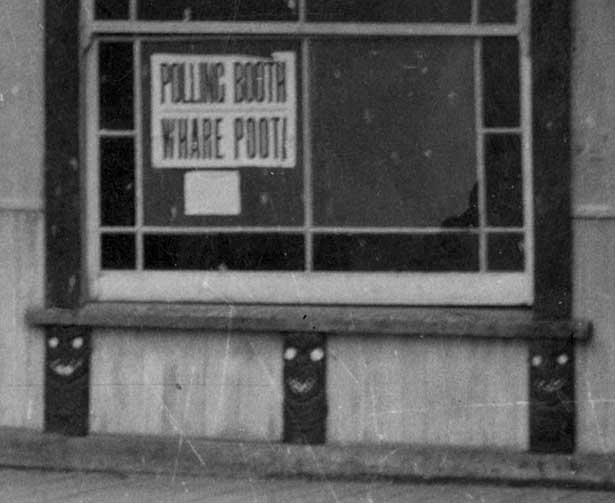

마오리 투표소

1867년 법에서 특히 논쟁이 되는 부분은 1867년부터 1993까지 이 기간에 마오리 투표인구의 증가와 전반적 의회 좌석 수의 증가(72석에서 99석으로 증가)에도 마오리의 좌석 수는 내내 4석으로 고정되었다는 점이다. 심지어 입안 당시에도 마오리 의회 좌석 수는 크게 불균형적이었다. 1868년 마오리의 선거구 인구수는 12,500명인데 반해 유러피안 선거구는 3,472명에 불과했다. 1993년 마침내 선거법이 마오리 좌석 수에 대한 제한을 없애버렸을 때도 마오리 의회 좌석의 선거구 투표인구는 다른 일반 의회 좌석보다 2배나 많았다.

마오리의 의회 대표에 대한 논의는 마오리 좌석에 초점을 맞추는 경향이 있다. 마오리 출신 의원들도 일반 선거구를 통해 의회에 진출했다. 그러나 그 숫자는 초라할 정도이다. 이는 부분적으로는 그간 행해졌던 마오리의 ‘유러피안’ 선거구 출마에 대한 금지 영향 때문이었다. 또한, 이는 1967년 마오리의 일반선거구 출마 제한이 사라진 이후에도 이 선거구 출마를 위해 주요 정당의 공천을 받는 것이 얼마나 어려운지를 보여주는 사례이다. 1967년과 1984년 사이에 23명의 마오리만이 일반 선거구에 도전했으며 이 중 3명만이 당선되었을 뿐이다. 이를 다른 숫자로 바꾸어 표현하면: 1969년과 1984년 사이에 6번의 선거가 있었으며 514명의 후보자가 일반 선거구에 입후보했다. 얼마나 많은 마오리 후보자들이 낙선했는지는 불확실하지만, 당선자는 불과 0.58%에 불과했다.

The State of Democratic Play Down Under

전술했듯이 우리가 현재 당연한 것처럼 여기는 정치적 권리들이 실은 상대적으로 최근에 획득된 것이라는 것 외에도 이들은 내재적으로 비항구적이다. 현재 뉴질랜드의 정치가 직면한 현실을 보면 이는 자명해진다. 1980년대 이후 지속해서 추락하고 있는 선거 참여율은 이런 현상의 전형적인 증거이다. 2011년은 투표율이 전체 등록인원수의 72%로 근 1세기 최저치를 기록했다. 3년 뒤 선거에서는 77%의 투표율을 기록했는데 이는 약 1/4은 투표를 하지 않았다는 의미이며 더 나아가 252,581명은 선거명부 등록 대상임에도 아예 등록조차 하지 않았다. 이는 꾸준히 80~90%를 기록한 20세기 투표율에 한 참 못 미치는 숫자이다.

이런 현상은 어느 특정 한 그룹에만 국한되지 않는다. 2014년 경우 투표 가능한 18~24세 나이 그룹 중 오직 75%만 선거명부에 등록했고 등록한 인원 중에서도 37%는 투표에 참여하지 않았다. 18~24세 나이 그룹 마오리 경우 등록한 인원의 46%는 투표에 참여하지 않았다. 많은 가난하고/하거나 실업자들 그리고 몇 이민자 그룹들(특히 최근)은 투표에 참여하지 않음으로써 민주주의의 외곽으로 밀려났다. 공식적 제도적 정치로부터 한 세대가 멀어지는 위험에 처해있는 것이다.

사람이 시민권의 기본적 행위인 선거로부터 자발적으로 멀어져가는 데에는 여러 이유가 있다. 낡고 따분한 이유는 투표하지 않는 사람들은 게으르고 무관심하고/하거나 무책임하다는 것인데 이는 복합적 이슈를 개인의 병리학적 동기로 축소하는 이야기이다. 이민자로 관심사를 축약할 경우 이유는 부분적으로 이들이 새로운 정치문화에 적응하는 과정이라는 점이다. 가장 투표를 하지 않을 것 같은 그룹은 사회적으로 고립되어있는(언어와 취업 장벽 탓에) 이민자들; 젊은 이민자들(이 경우 다른 젊은 그룹과 흡사); 그리고 민주주의 참여 문화와 관련된 기준, 기대 그리고 관습이 없는 국가 출신의 이민자들이다.

정치인들도 이 문제에 일정 책임이 있다. MMP의 도입은 일부 정치인들에 의해 동의 정치(consensual politics)의 새로운 시대 서막으로 칭송받았었다. 의회에 더욱 많은 대표들과 보다 많은 (이데올로기적으로 더욱 다양한) 정당들이 진출했다는 면에서 맞는 말이지만 이 시스템의 게임 같은 측면은 여전히 골칫거리다. 주 골칫거리는 몇 정당의 흥정 거래 성향이다: 예를 들어 국민당이 Peter Dunne을 위한 Ohariu 지역구 그리고 ACT 당을 위한 Epsom 지역구를 무공천으로 남겨놓아 이들 군소 정당 후보가 당선되게끔 한 뒤 선거 후 의회에서 국민당을 지지하게끔 하는 거래이다.

더 나아가 투표 기권자들이 정치적 이슈들에 대해 무관심하다는 것은 대부분 맞지 않다. 그들은 다만 그들의 관심사에 반응하지 않는 정치의 형태(form)에 환멸을 느낄 뿐이다. 이런 면에서 Dirty Politics에서 드러난 비윤리성, 그리고 그것에 대한 대중들의 무관심은 심각한 것이다. Hager의 이야기는 정치권력; 개인을 위협하기 위한 공격정치의 사용; 정치적으로 중립이어야 할 공공기관의 정치적 이용; 그리고 공공기관 공무원의 부적절한 행위에 관해 책임을 지지 않는 내각 최고위층 등에 대한 경멸이다.

많은 사람이 이 책의 내용에 대해 크게 신경 쓰지 않거나 정치인들 하는 짓이 다 그렇지 (실제는 그렇지 않다)라고 넘겨버리는 것은 심각한 문제이다. Dirty Politics는 단순히 최악의 행동을 보인 블로거에 관한 이야기가 아니다. 이 책은 국민당이 정치적 반대편을 향해 행한 단순한 모독일 뿐만 아니라 특정 정당의 장난감이 아닌 민주주의 제도 - '우리의' 제도 - 에 대한 모독에 관한 것이다.

왜 사람이 정치로부터 멀어지는가를 설명해 줄 신자유주의적 신념의 다른 영향들이 있다. 먼저 자유시장과 개인의 결정권에 1순위가 주어진 결과 시민권에 대한 우리의 개념이 변화되었다. 최근 우리는 ‘시민(citizens)’에 대해 이야기하기보다는 ‘소비자(consumers)’를 이야기하고 정치는 투표가 자기 이해관계에 의해 결정되는 시장에서 이루어지는것 같은 거래의 연속이라는 프레임으로 이해되고 있다. 시민으로서 우리의 공적 관심사들은 우리의 개인적 선호를 설명하는데 중심이 되는 '경제'에 완전히 밀려났다.

Richard Sennett는 이를 ‘공공 인간의 추락(fall of public man)’으로 정의했다. 아테네 체제를 지지하는 자들에게 시민이 된다는 것은 공공(public) 인간이 된다는 의미이자 공적 생활에의 참여 혹은 모든 사람의 삶에 관여된 것에 대한 참여를 의미했다. 사회적 그리고 경제적 삶을 구성하는 지배적 형식으로 자유시장이 기세를 올릴수록 ‘시민’이 된다는 것은 개인화되고 사적인 이슈가 되고 있다. 우리는 이제 시장 경제(market economy)만을 가지고 있는 것이 아니라 팔고 사는 논리가 단순히 물건에만 적용되는 것이 아닌 시장 사회(market society)에 살고 있는 것이다.

물론 시장(markets)은 정치에 의해 탄생하였다; 사유재산권은 모두 국가(state)에 의해 특정되고 보호된다. 그러나 시장은 정치의 대립물(antithesis)이다. 정부가 공공서비스를 위해 시장을 활용하는 이유는 대중의 영역에서 제한된 자원의 접근에 관한 의문을 제거함과 동시에 시장이 이 자원들의 배분에 더 효율적이라고 믿기 때문이다. 예를 들어 신자유주의적 정책들은 공공 예산을 삭감하고 갈수록 개인들과 가족들이 감당 능력만큼만 건강과 교육 서비스를 받을 수 있도록 하고 있다. 이것의 문제점은 정치적 결정 과정을 통해서 제한된 자원의 분배 문제를 집단으로 해결하는 우리의 범위(scope)를 축소시킨다는 점이다. 이 상황은 정부의 권력이 외부에서 제약하는 국제 무역거래와 조약에 의해 더욱 악화하면서 유권자들로 하여금 정치는 쓸모없는 것이라고 생각케 하는 이유를 더 제공한다.

요약하자면: 시장의 지배는 우리 민주주의 질환(malaise)의 원인이자 그 해결의 걸림돌이다. 마지막 공공서비스가 시장화될 때 정치를 위한 자리는 없을 것이다. 왜냐하면 집단으로 결정할 아무것도 남아있지 않을 것이기 때문이다. 더 이상 시민은 없을 것이며 오직 소비자들만 남을 것이다. 우리는 공공(public)이라는 의미를 잊어버릴 것이다. 아테네에서 사용되었던 단어 - 공공의 삶(public life)을 살기를 포기한 사람을 일컫는 -를 빌리자면 우리는 'idiotes(바보)'가 될 것이다.

결론: 아직 끝나지 않았다 (Conclusion: The End Is Not Nigh)

이글의 초반부 Blunkett의 말처럼 우리는 정치를 무시함으로써 우리를 위험에 빠트리고 있다: 민주주의에서 ‘널리 퍼져있는 선택하지 않음(not-choosing)은 위험한 형식의 선택 (choosing)이다’. 투표에 참가하지 않는(정치에 관심을 가지지 않는)것에 대한 대가들을 우리는 치르게 될 것이다. 앞으로도 법률은 계속 만들어지겠만 투표에 참여하지 않는 자들에 대한 고려는 없을 것이다. 정치인들은 투표하는 자들의 의견에 귀를 기울이어야 할 강한 동기가 부여되어 있다: 그것이 바로 우리의 대표를 선출하기 위한 민주주의 제도의 핵심이다. 그러므로 시간이 지나면서 투표하지 않는 자들의 관심사를 반영하는 정책은 세워지지 않을 것이다. 젊은이들은 이미 이 사인을 보고 있는 중이다: 노후연금 정책은 베이비 부머 세대를 우선시하는 경향이 있으며 세금과 다른 정책들도 주택 가격을 지속해서 높여 놓아 젊은이들이 집을 살 수가 없어 ‘대를 이어 세를 사는 현상 (Generation Rent)’의 등장을 보고 있다.

우리가 민주주의에 참여해야 하는 또 다른 중요한 이유가 있다. 정치는 ‘타협에 도달하는 방식이자 의견을 달리하는 사람들을 토닥거리면서 같이 살아가는 방법들을 찾는 것이다. 정치는 우리가 우리 사회를 특징 지우는 의견 불일치를 비합법적 강제나 폭력 없이 다루면서 잠재적으로 봉합하는 방식 중 하나이다’. 정치는 의사결정 과정에 참여를 가능케 하고 사회적 경제적 권력의 구조적 불균형을 다루는데 도움을 준다. 40여년에 걸친 신자유주의는 우리로 하여금 강력한 민주주의에 대한 도전에 직면하게 하였으며 이 21세기의 도전에 응대하기 위한 지난 19세기와 20세기에 만들어진 제도들의 기능에 대해 갈수록 자신감을 잃어가고 있다. 그러나 위기는 민주주의의 역사를 통해서 생산적인 구실을 했다. 자유민주주의(liberal democracies)가 생존한 이유 중 하나는 자유민주주의가 도전들을 수용하고 그 도전들에 적응했기 때문이다. 그게 바로 여성과 마오리의 정치적 투표권 역사로부터 배울 수 있는 교훈이다.

'뉴질랜드 이야기' 카테고리의 다른 글

| 그물이 닳아지면 새 그물이 만들어진다 (Ka Pu Te Ruha, Ka Hao Te Rangatahi) (0) | 2019.12.19 |

|---|---|

| 뉴질랜드를 상상한다(Imagining Aotearoa New Zealand) (0) | 2019.12.19 |

| Rangatiratanga (자주권), Kawanatanga(통치권) and the Constitution (헌법) (0) | 2019.12.12 |

| 약속의 땅에서의 약탈 (Plunder in the Promised Land) (0) | 2019.12.09 |

| 젖과 꿀이 흐르는 땅? (0) | 2019.12.05 |