** 블로그를 찾아주신 분께 안내드립니다. 좀 더 나은 교열과 가시성/가독성을 원하는 분에게는 '네이버 포스트(링크)' 를 권장합니다.

역자 머리말

이번 글은 우리 주변에서 일상적으로 접할 수 있는 일반인의 디지털 커뮤니티 참여와 관련된 흥미로운 주제를 다루고 있다. 페이스북, 트위터 같은 세계적으로 유명한 소셜 미디어 플랫폼뿐만 아니라, 이 글이 업로드된 네이버나 다음 블로그 역시 상업적 디지털 커뮤니티의 일종이다. 나는 이 블로그를 나의 학습 목적으로 운용하지만, 네이버나 다음은 블로그를 상업적 목적으로 운용한다. 내가 업로드한 포스팅이 많아지고 클릭하는 사람이 많아질수록 그들은 광고 수익을 더 올릴 것이다. 그렇다면 나의 글쓰기는 네이버나 다음과 같은 디지털 기업의 이익과 자본축적을 위한 ‘노동’이 될 수 있지만, 나는 그들로부터 어떤 금전적 보상도 받지 않는다.

더 나아가, 블로그를 찾는 사람들은 직간접적으로 광고에 노출된다. 블로그를 찾는 사람들의 성향에 맞추어 그들을 겨냥한 타겟형 광고가 휴대폰이나 랩톱 화면에 띄워질 것이다. 이런 맞춤형 광고, 즉 타겟 광고가 가능한 것은 네이버나 다음이 블로그를 찾는 가입자의 인적 사항은 물론 이들의 웹 서핑 패턴을 파악해 광고주에게 팔기 때문이다. 그렇다면 블로그를 찾아 읽는 것만으로도 이들은 네이버나 다음의 이익 창출과 자본 축적에 기여를 하는 셈이다. 하지만 이들 역시 네이버나 다음으로부터 이에 대한 어떤 보상도 받지 않으며, 사람들 역시 전혀 기대하지 않는 듯하다. 광고 시청 혹은 광고에 대한 노출은 콘텐츠 소비자로서의 당연한 의무(?)처럼 여기기 때문인 듯하다. 하지만 이들은 리얼리티 티브이 쇼 출연자처럼 블로그를 보는 동안 ‘보이고 관찰당하는’ 노동을 하고 있다고 이해할 수 있으며, 더 나아가 이들의 노동은 무임금이다. 즉, 네이버와 다음을 위해 ‘자발적 무임금 노동’을 하는 셈이다.

이번 저자의 글은 이렇게 금전적 대가 없이 다른 목적을 위해 블로그에 글을 써서 올리는 나 같은 사람, 그리고 광고 노출 속에서 블로그 글을 읽으면서 자신의 웹서핑 패턴이 네이버나 다음에 의해 모니터링되는 되는 것을 마다하지 않는 사람들에 관한 것이다.

이 글에서는 ‘free labour’라는 용어가 무수히 등장한다. 알다시피 free는 ‘자유롭다’라는 의미와 더불어 ‘공짜’라는 의미도 있다. free labour는 이 두 의미를 다 가지고 있다. 고용주와 같은 제삼자의 강요에 의한 노동이 아니라 자발적으로 하는 노동이라는 면에서는 자유로운 노동이다. 다른 한편, 어떤 금전적 보상도 없이 하는 노동이라는 면에서는 공짜 노동이다. 따라서 다른 용어와 마찬가지로 문맥에 따라 이 두 의미 중 하나로 이해할 수 있을 것이다. 하지만 이번 글과 같은 디지털 소셜미디어 맥락에서 free labour는 많은 경우 ‘자유롭다’와 ‘공짜’라는 두 의미를 다 가진 채 사용된다. 따라서 아래 번역에서 free labour는 ‘자발적 무임금 노동’으로 번역했다. 본문 내 소제목은 가독성을 위해 내가 임의로 추가했다.

=======================

디지털 맑스: 분산미디어의 정치경제학을 향하여

Digital Marx: Toward a Political Economy of Distributed Media

Andreas Wittel

5. 노동 (Labour)

지난 세기, 서구에서 노동은 임금 노동(wage labour)에 국한되어 분석되었다. 앙드레 고르(André Gorz)(1999)와 같은 극소수 맑스주의 이론가들 저서를 제외하고는, 임금 노동에 대한 대안들은 대중 담론에서 거의 거론되지 않았다. 임금 노동의 대안은 없다는 것이 일반적 인식이었다. 이런 이론적 경향은 분명히 임금 노동이 지배적 생산 형태인 경제 현실을 반영한 것이었다. 매스 미디어 시대에 미디어 생산이 이루어진 방식도 마찬가지다. 미디어 기관이 공공기관이든 민간기업이든 상관없이, 이 기관들에는 업무 대가로 임금을 받는 직원이 있었다.

하지만 현대 미디어 생태계는 크게 달라 보인다. 미디어 콘텐츠는 이제 회사에서 일하는 직원들에 의해서만 생산되는 것이 아니라, 동료 생산(peer production)과 ‘커먼즈 기반 동료 생산’(commons-based peer production)에 참여하는 사람들의 ‘자발적 무임금 노동’에 의해서도 창조된다. (한국어로 ‘공유재 기반 동료 생산’으로 번역되기도 하는) 커먼즈 기반 동료 생산은 요하이 벤클러(Yochai Benkler)(2002)가 새로운 사회경제적 생산 모델을 묘사하기 위해 만든 용어다. 이 생산 모델에서 많은 사람은 그들 노동 기여에 대한 금전적 보상 없이 공동 목표를 향해 일한다. 미디어 콘텐츠만 이제 시장과 유료 시청자들을 위해서 생산되는 것이 아니라, 미디어 생산에도 상당한 비시장적(non-market) 측면이 존재한다. 사실, 미디어와 창조적 산업은 현재 자발적 무임금 노동과 비시장 생산과의 경쟁에 직면하고 있는 유일한 산업 분야이다.

비시장적 생산의 출현은 1980년대 오픈소스 운동으로 시작되었지만, 소셜 웹과 함께 지난 10년 동안 놀라운 규모로 가속하였다. 그것은 소프트웨어와 코드의 동료 생산부터, 텍스트, 사운드, 이미지, 그리고 동영상까지 확산하였다. 이런 디지털 커먼즈에는 소프트웨어 커먼즈, 뉴스 커먼즈, 정보 커먼즈, 지식 커먼즈, 교육 커먼즈, 예술 커먼즈, 그리고 문화 커먼즈 등이 있다.

디지털 광풍이 창조 산업에 대혼란을 일으켰다는 것은 부인할 수 없다. 신문 저널리즘은 쇠퇴하고 있고, 새로운 비즈니스 모델을 찾기 위해 애쓰고 있다. 미국 저널리즘의 붕괴를 다룬 에세이 모음집의 제목 “마지막 리포터, 제발 불을 꺼주세요”(Will the last reporter please turn out the lights) (McChesney and Pickard, 2011)는 이 상황의 심각성을 보여준다. 음악, 영화, 그리고 출판 산업 역시 큰 타격을 입음에 따라, 저작권 침해에 대한 법적 단속과 인터넷에 대한 더 타이트한 규제를 위한 정치적 로비에 갈수록 더 의존하고 있다.

그러나 이 새로운 미디어 생태계의 의미는 많은 부분 명확하지 않다. 전통적 기업의 노동과 디지털 커먼즈에서의 자발적 무임금 노동의 공존이 미디어 산업과 창조적 산업에 국한될 것인가, 아니면 다른 산업 분야에도 확산할 것인가? 미디어와 창조적 산업 그리고 디지털 커먼즈와의 관계는 무엇인가? 우리는 지금 ‘형체 없는 내전’(immaterial civil war) (Pasquinelli, 2007)의 한복판에 있는가? 아니면, 오픈소스 소프트웨어 생산에 기업이 자금을 대는 것과 같은 다양한 협업이 진행되는 현재, 이런 이분법적 관점은 너무 일차원적인가? 새로운 미디어 생태계가 미디어 산업의 노동시장에 미치는 장기적 영향은 무엇인가?

디지털 기술로 인한 미디어와 문화 생산의 합리화는 시장의 축소로 이어질 가능성이 높다. 만약 그렇다면 얼마나 급격히 축소할까? 마지막으로, 미디어 산업 생산성 측면에서 새로운 미디어 생태계 - 비시장적 생산의 출현 - 는 무엇을 의미하는가? 자본은 이 자발적 무임금 노동의 착취로부터 이익을 얻는가, 아니면 이 자발적 무임금 노동의 출현으로 산업 생산성이 저하될 것인가?

자발적 무임금 노동(free labour)이란 무엇인가?

이 새로운 미디어 생태계를 보다 잘 이해하기 위해서는 우리는 자발적 무임금 노동(free labour)에 초점을 맞출 필요가 있다. 첫 번째 주목할 점은 맑스주의 이론가들이 최근 이 용어를 사용하고 있지만, 맑스 자신은 free labour란 용어를 사용하지 않았다. 맑스는 18, 19세기의 고전적 정치경제학 전통을 부분적으로 비판하기 시작하면서, 생산적 노동과 비생산적 노동을 구별하였다. 이 개념들은 중립적 용어가 아니라, 계급 위치 그리고 특정 사회 유형(봉건제, 자본주의 등)과 특정 생산관계에 따라 정의가 달라진다.

자본주의에서 생산적 노동은 자본을 위한 생산적인 노동을 의미한다. 이 노동은 상품, 교환가치, 그리고 이익(잉여가치)을 생산한다. 비생산적 노동은 잉여가치를 생산하지 않는다. 예를 들어, 가정집에 고용되어 요리와 청소를 하는 사람은 상품을 생산하지 않는다. 그들의 노동력은 상품으로 팔리지만, 그들 노동력의 결과물은 상품으로 팔리지 않는다. 따라서 그들의 노동은 비생산적 노동이다. 반면, 식당 종업원으로서 요리하는 것은 손님들에게 팔리는 상품을 생산한다. 따라서 이것은 생산적 노동이다. 그래서 생산적 노동과 비생산적 노동은 일(요리) 자체로는 구별이 되지 않고, 자본과 상품 형태와의 관계로 구별이 된다. 맑스의 개념을 현대 디지털 평민들의 자발적 무임금 노동에 적용하면, 이들의 노동은 비생산적이다.

놀랍지 않게 맑스의 이 개념은 1980년대 맑스주의 페미니스트들로부터 많은 비판을 받았다. 이들은 보통 여성에 의해 수행되는 가사 노동이 실제로 잉여가치를 창출한다고 주장했다. 왜냐하면 이 (아내의) 가사 노동 덕분에 가사 노동을 수행하지 않는 노동자들(남편)의 임금을 자본가가 훨씬 더 낮추는 것이 가능하게 되었기 때문이다. 내가 보기에 이것은 강력한 주장이다. 심지어 이 주장은 맑스의 잉여가치론에 심각한 문제를 제기한다.

자발적 무임금 노동 개념과 또 관련 있는 것은 맑스가 노동(labour)과 노동 과정(labour-process)을 구별했다는 점이다. 먼저 노동부터 살펴보면:

“첫째, 노동은 인간과 자연이 함께 참여하는 과정이며, 이 과정에서 인간은 스스로 자신과 자연과의 물질적 반응을 야기하고, 조절하고, 통제한다. 인간은 자연의 생산물을 자신이 원하는 형태로 맞추기 위해, 팔과 다리, 머리와 손 같은 자기 신체의 자연적 힘을 이용해서 자연을 다룬다. 이렇게 외부 세계에 대응하고 그것을 변화시킴으로써 인간은 자신 역시 본성을 변화시킨다” (자본론 1권).

노동은 단순한 경제적 활동이 아닌 인간 활동이다. 노동은 인간 존재의 보편적 카테고리로서 특정 경제적 혹은 사회적 형태에서 벗어나 있다. 노동은 우리를 살아있게 하고, 발전하게 하는 것이다. 꽤 광범위한 개념이다. 노동은 행동(action) 혹은 실천(praxis)과 동일시될 수 있다. 노동은 우리가 하는 모든 것이다.

이런 노동에 비해, 맑스의 노동 과정(labour process) 개념은 특정 역사적 생산 양식과 특정 역사적 사회와 경제를 가리킨다. 이런 역사적 접근을 통해, 맑스는 특정 노동 과정, 즉 일(work)의 특정 조직, 이 절대불변이 아니라는 것을 보여주고 싶어 했다. 기존 노동 과정은 언제든지 변할 수 있다. 특히 맑스는 봉건제 노동 과정과 자본주의 노동 과정의 차이에 관심이 있었다. 자본주의에서 노동 과정은 임금 노동에 기초한다. 즉, 노동자들은 그들의 노동력을 자본가에게 상품으로 판매한다. 봉건제 노동 과정과 자본주의 노동 과정을 비교하면서 맑스는 두 가지를 강조한다:

“첫째, 노동자는 그의 노동이 속한 자본가의 통제하에 일하고; 자본가는 작업이 적절하게 이루어지고 생산 수단이 지능과 함께 사용될 수 있도록 관리한다. 그렇게 함으로써 불필요한 원자재의 낭비가 없도록 하고, 작업으로 인한 것을 제외한 도구의 마모나 파손이 없도록 한다. 둘째, 생산품은 자본가의 재산이지 직접 생산한 노동자의 것이 아니다. 자본가가 하루의 노동력을 그 가치만큼 임금으로 지급한다고 가정해 보자; 다른 상품처럼 자본가는 마치 말을 빌린 것처럼 그 노동력을 하루 동안 사용할 권리를 가진다… 노동 과정은 자본가가 구매한 것이 그의 재산으로 변모하는 과정이다”(자본론 1권).

여기서 맑스는 자본주의 이전 봉건제나 다른 생산양식에는 존재하지 않았던 두 가지 형태의 소외를 발견한다. 첫 번째 형태의 소외는 노동자가 자신의 노동 산물을 자신의 생계를 위해 사용할 수 없는 것이다. 두 번째 형태의 소외는 노동 과정의 생산수단이 자본가의 손에 달렸기 때문에 노동자가 자체적으로 노동 과정을 조직할 수 없다는 것이다.

자발적 무임금 노동(free labour) 개념을 다시 맑스의 노동과 노동 과정 간 구분에 적용해 보자. 여기에서 자발적 무임금 노동은 일반적인 맑스 개념에서 항상 노동이다. 그러나 이 자발적 무임금 노동 용어는 특정 역사적 노동 과정을 의미하지 않는다. 맑스의 프레임워크를 엄격하게 적용하면, 자발적 무임금 노동 개념은 지배적 생산 양식이 되어 임금 노동이 봉건제 농노와 이전 노예 노동을 대체한 것과 같은 방식으로 임금 노동을 대체할 때만 의미가 있을 것이다. 이 문제를 좀 더 자세히 살펴보자.

자발적 무임금 노동(free labour) 논쟁은 자율주의 맑스주의자들에 의해 거의 시작되었다. 비물질적 노동에 관한 마우리치오 라자라토(Maurizio Lazzarato), 마이클 하트(Michael Hart), 그리고 안토니오 네그리(Antonio Negri)의 저작들이 그것이다. 이 저작들은 포스트포디즘(post-fordist) 생산 양식으로의 전환에 있어, 작업의 조직(노동 과정의 조직), 작업 환경에서 주체성(subjectivity)과 사회적 관계의 생산, 그리고 자본이 궁극적으로 삶을 장악하는 바이오폴리틱스(bio-political) 자본주의에서의 변혁과 같은 관련 과정을 다루었다. 이것은 지적 노동이자 감정 노동인 비물질적 노동이 포디즘(Fordist) 작업 환경에서는 노동으로 간주하지 않는 활동이라는 것을 의미한다.

“이는 단순히 지적 노동이 자본주의 생산 규범에 종속되었다는 의미가 아니다. 자본주의의 생산 요구 그리고 작업(work)에 대한 투쟁의 일환인 ‘자기 강화’(‘self-valorization) 형태가 함께 만든 대중 지성’(mass intellectuality)의 등장을 의미한다” (라자라토, 1998).

비물질적 노동 개념은 갈수록 노동으로부터 독립되어가는 부의 창출과 가치 생산에 관해 맑스가 쓴 그룬트리세(Grundrisse)의 몇 페이지에서 영감을 받았다.

“부의 창출은 갈수록 노동 시간 및 노동의 양에 의존하는 대신, 과학의 전반적 상태와 기술 진보에 의존하게 된다. 이제 노동은 생산 과정에서 더 이상 큰 비중을 차지하지 않는 것처럼 보인다; 대신 인간은 생산 과정을 지켜보면서 제어하는 쪽에 더 관여하게 된다. 인간은 생산 과정의 주역 자리에서 비켜선다. 이 변화에서 부 창출의 근원은 자신이 직접 수행하는 인간 노동도 노동 시간도 아니다. 그것은 인간 자신의 전반적 생산력의 활용, 인간의 자연에 대한 이해, 그리고 사회적 존재로서 자연에 대한 지배력이다. 부 창출의 근원은 한마디로 생산과 부의 커다란 초석으로 보이는 사회적 개인의 발전이다” (그룬트리세, 1858).

고르(Gorz)가 지적했듯이, 맑스의 언어는 약간 불안정하고 여러 용어 사이에서 오락가락한다. 노동을 대체할 수 있는 것은 ‘전반적 지성’(the general intellect)’, ‘과학기술의 전반적 상태’(the general state of science and technology), ‘전반적 사회 지식‘(general social knowledge), ‘사회적 개인’(the social individual), 그리고 ‘인간 머리의 전반적 힘’(the ‘general powers of the human head) 등 다양하다 (고르, 2010). 그럼에도 맑스의 핵심 주장은 매우 명확하다: 자본주의 발전의 일정 단계에서 지식, 기술, 그리고 전반적 지성은 어떤 식으로든 먼저 분리되고, 이어서 가치 창조를 위한 근원으로 노동을 대체한다. 그룬트리세의 이 페이지들이 비물질적 노동 개념에 왜 그렇게 중요한지를 이해하는 것은 어렵지 않다. 그러나, ‘그룬트리세’의 이 관찰들이 ‘자본론’ 1권으로 넘어오면서 불안정해진다. 자본론 1권에서 그는 노동가치론을 설파하면서, 노동이 교환가치 창출의 유일한 근원이라고 주장한다.

자발적 무임금 노동(free labour)을 둘러싼 다른 해석들

티지아나 테라노바(Tiziana Terranova) (2004)는 아마도 자발적 무임금 노동(free labour)에 대해 철저하게 연구한 최초의 이론가일 것이다. 소셜 웹이 등장하기 전, 그리고 위키피디아와 소셜 미디어 플랫폼이 등장하기 전인 2000년에 발표한 에세이에서, 그녀는 자발적 무임금 노동을 “인터넷을 번성케 하고 과잉 활동하는 매체로 만드는 과도한 활동”으로 개념화했다. 이 활동은 “웹 사이트 구축, 소프트웨어 패키지 수정, 이메일 리스트 읽기와 참여, 그리고 가상 공간 구축”을 포함한다. 그녀는 자발적 무임금 노동의 출현을 포스트포디즘과 연관시킨다. “자발적 무임금 노동은 문화에 대한 지식 풍부한 소비가 즐겁게 수용됨과 동시에, 종종 수치스럽게 착취되는 과잉 생산 활동으로 전환되는 순간이다.”

그녀의 정의와 함께, 자발적 무임금 노동 논쟁에 참여한 이론가들이 공감하는 이 노동의 세 가지 특징을 꼽을 수 있다. 우선, 자발적 무임금 노동에는 보상이 없다. 공짜 맥주처럼 공짜다. 둘째, 자유롭다는 측면에서 자유노동이다. 이 노동은 자발적이고 임금 노동보다 덜 소외된다. 공장이 아니라 놀이터다. 따라서 노동을 즐길 수 있다. 셋째, 이 노동은 자본에 착취된다.

이 자율성과 착취의 변증법은 자발적 무임금 노동에 대한 대부분 설명에 적용되지만, 양자 간 긴장에 대해서는 서로 다른 해석을 동반한다. 테라노바는 강한 주장을 피하면서 ‘노동에 대한 복잡한 관계’로 설명한다. 마크 안드레예비치(Mark Andrejevic)는 리얼리티 티브이, 유튜브, 그리고 페이스북의 연구를 통해 자발적 무임금 노동 개념을 탐구했다. 위 플랫폼은 모두 상품화된 공간이다. 그는 이 플랫폼들에 대한 기존 미디어 연구의 접근 방식에 대해 비판한다. 기존 미디어 연구는 이들 플랫폼의 참여와 이용자 생성 콘텐츠를 민주화 과정과 사용자 권한 강화의 징표로 찬양한다. 그는 대신 이 상품화된 공간에 투자되는 자발적 무임금 노동은 자본에 의해 착취되고 있다고 주장한다. 그에게 이 공간의 이용자 권한 강화와 해방 잠재력은 명확히 상업화된 커뮤니티의 부정적 면에 가려지고 있다.

마떼오 파스퀴넬리(Matteo Pasquinelli)(2008)는 한 걸음 더 나아가 자발적 무임금 노동과 커먼즈에 대해 비판한다. 분명 커먼즈는 자본에 의해 장악되지도 포위되지도 않았다. 그렇지 않으면 더 이상 커먼즈일 수 없기 때문이다. 다양한 디지털 커먼즈는 상품화된 공간이 아니다. 그럼에도 파스퀴넬리는 디지털 커먼즈에 대해 긍정적 측면을 보지 않는다. 그가 보기에 디지털 커먼즈는 자본에 착취되고 있기 때문에 나쁘고 어두운 공간, 즉 매우 비대칭적 관계다. Michel Serres의 기생충 개념과 조지 바탈리(George Bataille)의 과잉(excess) 개념을 인용하면서, 이 자발적 무임금 노동을 ‘커먼즈 우화’(bestiary of the commons)라고 그는 비유한다. 이 커뮤니티에서 자본은 흡혈귀처럼 행동하며 자발적 무임금 노동자들의 잉여 에너지 피를 모두 빨아 마시지만, 이곳의 노동자들은 너무 순진해서 무슨 일이 벌어지고 있는지 이해하지 못한다.

댈러스 스마이드 (Dallas Smythe)의 해석

캐나다 미디어 정치경제학 창시자 중 한 명인 댈러스 스마이드는 단지 하부구조와 상부구조 개념뿐만 아니라, 맑스 연구의 다른 부분들도 그의 연구에 반영한 몇 안 되는 이론가 중 한 명이다. 사실 그는 맑스의 노동력 개념을 사용한다. 스마이드는 미디어 수용자(시청자)가 상품이라고 주장한다. 수용자들은 미디어 생산자에 의해 상품화된다. 티브이 시청 활동은 미디어 수용자와 광고주를 연결한다. 따라서 미디어 수용자는 노동을 수행한다. 스마이드는 free labour라는 용어를 사용하지 않았지만, 이 자발적 무임금 노동 논쟁의 창시자라고 할 수 있다.

안드레예비치처럼 스마이드는 상품화된 환경에서 미디어 수용자를 연구한다. 스마이드가 보기에 세 당사자가 관여되어 있다: 두 명의 나쁜 사람인 미디어 제작자와 광고주 그리고 희생자인 시청자, 즉 미디어 수용자이다. 미디어 제작자는 시청자를 구성한다. 그리고 광고주에게 광고 시간을 판다. 따라서 그들은 광고주에게 시청자를 건네주는 셈이다. 왜 시청자가 노동을 수행하는가에 대한 그의 설명은 다음과 같다: 현대 자본주의에서 일하지 않는 시간은 없다. 자본주의는 “가짜 자유 시간과 레저”를 만든다 (Smythe, 1977). 더불어 그의 관찰이 어떻게 맑스의 노동력(labour power) 이론과 연관되는지 설명한다.

“자본주의하에서 노동력은 개인 소유가 된다. 이런 식으로 당신은 당신이 원하는 것을 할 수 있다. 임금을 받는 직장에서 일할 수 있다면 당신은 노동력을 파는 것이다. 직장을 벗어나면 당신이 하는 일은 팔 수 없는 것처럼 보인다. 그러나 이 대목에서 흔한 오해가 있다. 직장에서도 당신은 당신이 파는 모든 노동 시간에 대한 급여를 받는 것이 아니다. 직장을 벗어나서는 비록 당신이 팔지 않더라도 당신의 노동 시간은 수용자 상품으로 팔린다. 당신이 급여를 받는 직장에서 생산되는 것은 상품이다… 직장 밖에서 당신이 생산하는 것은 내일과 다음 세대를 위한 노동력이다: 일하고 사는 능력.”

스마이드의 이 주장은 1970년대 미디어 시청자에 대한 획기적인 접근법으로 찬사를 받을 만하다. 그러나 그의 주장은 두 가지 면에서 문제가 있다.

첫째, 인간 삶의 모든 시간을 자본주의 시스템을 위한 시간으로 이해한다. 때로는 ‘직장에서’ 급여를 받고, 때로는 ‘직장을 벗어나’ 급여를 받지 않고. 그에 따르면 모든 재생산(reproductive) 시간은 (생산적) 노동을 위한 시간이다 (‘하루 24시간 내내’). 이것은 그의 수용자 노동 개념보다 훨씬 더 큰 주장이다. 스마이드에게 우리 삶의 모든 활동은 자본주의 시스템을 위한 일이다. 극한의 소외로 출구가 없다.

둘째, 그의 주장은 맑스의 노동 개념에 대한 잘못된 이해에 기초하고 있다. 맑스의 구체적 노동과 추상적 노동의 구별, 생산적 용도의 노동과 노동력과의 구별은 오직 임금 기반 노동에만 해당한다. 재생산 활동에 노동력 개념을 사용하는 것은 받아들일 수 없다. 노동력 개념은 노동자가 노동력을 팔 수 있는 상황에서만 성립할 수 있다. 이것이 바로 노예제나 봉건제와 같은 다른 경제시스템과 자본주의를 차별화하는 것이다. 스마이드는 이 문제를 다음처럼 극복하려고 한다: “비록 당신이 팔지 않는다 해도… 직장 밖에서 당신의 노동 시간은 팔린다.” 내가 보기에 이 성명은 맑스의 노동력 이론의 근본 사상에 역행하는 해석이다.

데이비드 헤스몬달 (David Hesmondhalgh)의 해석

데이비드 헤스몬달(David Hesmondhalgh) (2010)은 최근 자발적 무임금 노동 개념을 비판하기 시작했다. 그는 두 가지를 지적한다.

첫째, 그는 “이 용어와 착취 개념과의 빈번한 결합”을 비판적으로 탐구하면서, “설득력은 물론 일관성도 없다”라고 말한다. 착취는 때로는 소외를 의미하고, 때로는 이데올로기와 조작을 의미하면서, 다른 경우에는 자발적 무임금 노동이 자본에 의해 사로잡혀 이용되는 것을 의미하기도 한다. 그러나 이 중 어느 것도 착취에 관한 것이 아니다.

나는 그의 비판에 전적으로 동의하면서, 맑스의 자본론 1권에 따라 자발적 무임금 노동의 착취는 불가능하다는 것을 덧붙이고 싶다. 착취는 자본가가 임금 노동으로부터 창출하는 잉여가치를 의미한다. 잉여가치는 노동자가 그들의 인건비를 초과하면서 창출한 가치를 말한다. 잉여가치는 이익과 자본 축적의 기초이다. 자본론 1권에 따르면 잉여가치가 임금 관계를 벗어나 창출된다는 생각은 말도 안 된다.

둘째, 헤스몬달은 자발적 무임금 노동에 대한 비판에서 어떤 정치적 요구가 나올 수 있는지를 묻는다. 가사 노동과 자발적 커뮤니티 노동(축구 코치)과 같은 무임금 노동은 항상 존재했다고 그는 지적하면서 우선순위의 중요성을 주장한다. 어떤 조건에서, 어떤 근거로, 우리가 그런 무급 노동에 반대할 수 있는지 그는 묻는다. 어떤 형태의 노동이 특히 부당한가? 그는 또 역사를 통틀어 대부분의 문화 생산은 무급이었다고 주장한다. 마지막으로, 무임금 디지털 노동을 수행하는 사람들은 직무 만족도와 동료들의 인정과 같은 다른 보상을 받을 수 있다는 사실을 지적한다.

자발적 무임금 노동의 출현은 포스트포디즘과 연관되어 있다는 주장에 의문을 가지고 무임금 노동은 자본주의 역사를 통틀어 존재했다는 것을 지적하는 것은 매우 중요하다. 자발적 무임금 노동은 생계 노동(혹은 가사 노동)과 예를 들어 자발적 지역 사회 활동이나 이웃 간 상호 아기 돌봄과 같은 비금전적 형태로 존재해 왔다. 그러나 헤스몬달은 커뮤니티 축구팀 코치의 무급 노동과 이익 추구 소셜 미디어 플랫폼 이용자의 노동을 뭉뚱그렸다. 후자는 광고주에게 가상 혹은 비물질적 광고 공간을 파는 상업적 환경에서의 노동이다. 이것은 중요한 차이다. 흥미롭게도, 이 구별은 자발적 무임금 노동을 둘러싼 논쟁에서 여전히 모호한 상태로 남아있다.

저자의 입장

앞에서 논의했던 세 명의 저자로 돌아가 보자. 테라노바에게 자발적 무임금 노동은 “웹 사이트 구축, 소프트웨어 패키지 수정, 이메일 리스트 읽기 및 참여, 그리고 가상 공간 구축”을 의미한다; 그녀는 상업용과 비상업용, 자본과 커먼즈를 구분하지 않는다. 안드레예비치는 광고 공간과 이익 창출에 관해서만 이야기한다. 파스퀴넬리는 커먼즈와 비영리 디지털 사이트와 관련하여 자발적 무임금 노동과 이 노동에 대한 착취만을 이야기한다.

이 모든 것은 다소 혼란스럽다. 스마이드의 모순된 입장만큼이나 혼란스럽다: 한편, 스마이드는 착취는 24시간 내내 일어난다고 주장한다. 우리 삶에서 자본에 착취당하지 않는 시간은 없다. 다른 한편, 그는 오직 광고되는 공간과 시간인 직장 밖 시간과 공간만을 지칭할 뿐이다. 이 접근은 단지 혼란스러운 것만이 아니라, 착취, 이익, 그리고 잉여가치 관련해서, 즉 가치 문제와 관련해서 매우 불만족스럽다. 분명, 가치는 무급과 유급 노동 모두에서 창출될 수 있다. 불분명한 것은 교환가치 그리고 따라서 잉여가치의 기원이다.

심지어 맑스도 엇갈린 메시지들을 보낸다. 자본론 1권에서 잉여가치는 오직 임금 노동에서만 추출될 수 있다고 했지만, 그룬트리세에서는 기술과 전반적 지성 역시 자본에 의해 착취될 수 있다고 주장한다. 나는 잉여가치가 어떻게 생성되는지 명확한 입장을 내놓기가 어렵다. 가치에 대한 논할 다음 섹션에서 나는 무엇이 가치 있고 왜 특정한 것들이 가치 있는지는 항상 주관적이라고 주장할 것이다. 따라서 객관화된 가치(교환가치, 잉여가치)가 실제 어디에서 창출되는지를 판단하는 것은 불가능하다.

헤스몬달은 또 임금 노동이 무임금 노동과 공존하는 시대에 등장할 수 있는 정치적 요구의 문제를 다룬다. 다시 말하지만, 이것은 매우 중요한 문제다. 하지만 나는 이 과제를 다른 방식으로 접근하겠다. 자본주의 임금 기반 노동과 일반적 노동(특정 역사적 생산의 경제적 양식으로 독립된)에 대한 맑스의 구분으로 돌아가 보자. 여기서 일반적 노동은 “인간과 자연이 모두 참여하는 과정”, 환경과 인류 모두를 변화시키는 것, 단순한 경제적 활동이 아닌 인간 활동으로서의 노동을 의미한다.

이런 면에서 노동(labour)은 넓게는 실천(practice) 혹은 활동(activity)과 동일시될 수 있다. 이것은 매우 현대적 노동의 정의처럼 보인다. 맑스의 노동에 대한 일반적 정의는 라자라토, 하트 그리고 네그리의 주장과 매우 일치한다. 우리가 해야 할 일은 실천이라는 용어를 삶(life)이라는 용어로 교환하는 것이다. 바이오폴리틱스 자본주의에서 일(work)하는 것은 삶, 우리의 생각, 우리의 감정, 우리의 관계, 우리의 주관이다. 일을 레저, 커뮤니케이션, 창의력, 그리고 놀이와 구분하려는 것은 갈수록 소용없는 일이 되어가고 있다.

이것은 정치적으로 무엇을 의미하는가? 디지털 시대에 자발적 무임금 노동과 임금 기반 노동은 공존한다. 이것은 널리 받아질 수 있는 상황으로 보일 수도 있지만, 나와 같은 사람에게는 완전히 부당하고 궁극적으로 용납할 수 없는 것으로 인식될 수도 있다. 이 인식의 차이는 비판을 위한 두 가지 길을 열어준다.

첫 번째 길은 자발적 무임금 노동에 대한 비판으로서, 헤스몬달이 지적한 것처럼 무임금 노동을 임금 기반 시스템에 통합하라는 정치적 요구를 불러일으킬 것이다. 그러나 이 길은 위험한 길이다. 왜냐하면 그것은 모든 인간 활동이 교환가치로 측정되는 심화한 상품화 세계를 초래하기 때문이다. 임금 기반 시스템과 그 비정상적 가치 평가 방식을 강화하는 것은 정치적 프로젝트가 되어서는 안 된다.

두 번째 비판의 길은 반대 방향이다. 이것은 임금 노동 경제 그 자체에 대한 비판이다. 최근 임금 노동의 대안에 대한 탐구가 탄력을 받고 있다. 모든 시민에 대한 최저 임금 요구는 아마도 임금 노동을 대체할 수 있는 가장 유력한 모델일 것이다. 앙드레 고르(1999)의 연구는 아마 “임금 노동 사회 저 너머”에 있는 사회에 대한 가장 발전된 기여일 것이다. 이것은 분명 급진적, 심지어 유토피아적, 접근으로 현실화하기는 힘들 것이다. 현시점은 우리가 일하고, 관계를 맺고, 창조하고, 그리고 사는 방식에 대해 근본적으로 재고할 필요가 있는 때이다.

의심할 여지 없이, ‘자발적 무임금 노동’(free labour)은 소셜 웹의 새로운 발전을 이해하는데 매우 생산적 개념임이 입증되었다. 임금 기반 관계 밖에서 왕성한 이 노동에 대해 생각하는 것은 디지털 자본주의를 이해하기 위한 핵심 과제 중 하나이다. 그러나 ‘자발적 무임금 노동’에서 노동의 개념은 분석적 엄격함의 심각한 부족으로 어려움을 겪고 있다. 이 개념은 다소 다른 여러 실천 행위를 합쳤다. 노래 다운로드가 소셜 네트워킹 플랫폼에서의 친구 대화와 비교될 수 있는가? 이메일 리스트의 게시물을 읽는 것과 위키피디아 항목 작성 활동은 비교될 수 있는가? 이 모든 활동은 자발적 무임금 노동이라는 이름하에 이루어지는 활동이지만 매우 다른 것들이다.

- 유료 채널에서 티브이 시리즈를 보는 것은 광고를 내보내지 않는 공영 티브이 채널에서 시리즈를 보는 것과 같은가?

- 트위터, 구글 플러스 (2019년 폐쇄:역자 주), 그리고 페이스북과 같은 상업적 네트워킹 사이트 이용자와 디아스포라(Diaspora)와 같은 오픈소스 네트워킹 사이트 이용자의 자발적 무임금 노동 간에는 차이가 있을까?

- 왜 우리는 친구에게 보내는 종이 편지와 봉투, 그리고 우표 대신 이메일 게시물 관련한 자발적 무임금 노동에 관해서만 이야기하는 것일까?

- 전화로 대화하는 것은 통신 회사들에 자발적 무임금 노동을 제공하는 것일까?

결국, 통신 회사와 페이스북이나 트위터 같은 소셜 미디어 플랫폼 간 유일한 차이점은 서로 다른 비즈니스 모델이라는 점이다. 통신 회사들은 광고를 사용하지 않기 때문에 고객에게 서비스 요금을 부과할 수밖에 없다. 이에 반해, 소셜 미디어 플랫폼 제공자들은 광고로부터 수익을 얻기 때문에 서비스를 무료로 제공할 수 있다.

훨씬 더 문제가 되는 것은 아마도 애초 자발적 무임금 노동에 기반을 두지 않은 활동들에 자발적 무임금 노동 개념을 적용하려는 것이다. 자발적 무임금 노동은 통상 금전적으로 보상받지 못하는 노동이라고 생각한다. 그러나 상황은 더 복잡하다. 디지털 커먼즈는 금전적 보상 관련 다양한 형태의 노동을 통해 만들어진다.

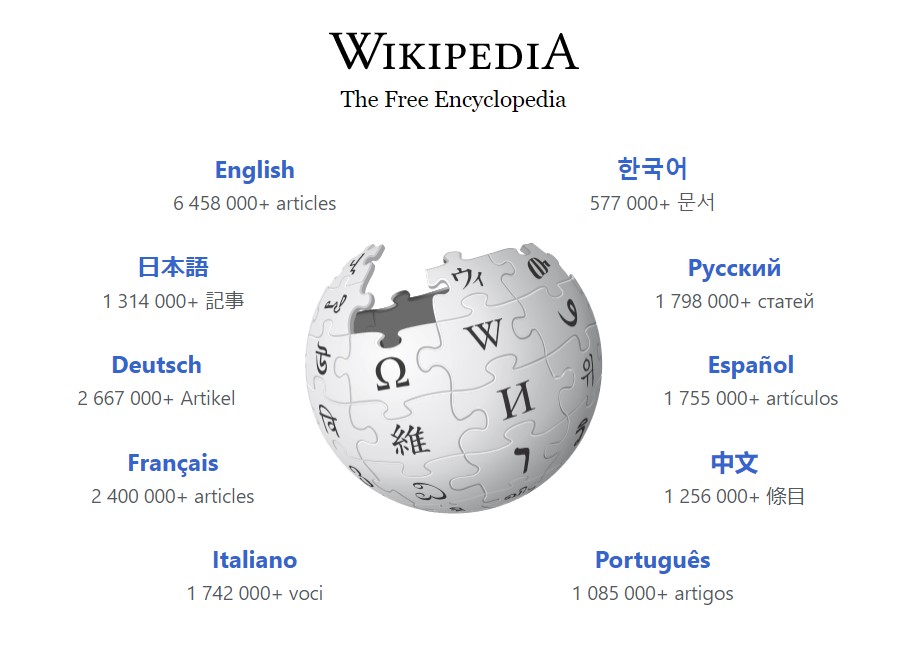

오픈소스 코드 제작을 예로 들어보자. 기업들의 오픈소스 프로젝트에 대한 자금 투자가 갈수록 증가하고 있다. 더 나아가, 오픈소스 소프트웨어 개발자는 낮에는 가게 점원으로 일하고, 퇴근 후 여유 시간에 코드를 만드는 사람들이 아니라는 점이다. 오픈소스 프로그래머의 압도적 다수는 소프트웨어 회사에 고용된 프로그래머들이다. 따라서 오픈소스 소프트웨어 개발에 들어가는 노동은 간접적으로 보상이 이루어지는 경우가 많다. 지식 커먼즈에 대해서도 유사한 주장을 할 수 있다. 위키피디아의 항목, 예를 들어 ‘근대성’(modernity)은 이 주제에 대한 전문가에 의해 쓰여질 가능성이 큰데, 이 전문가는 대학에 속한 사람일 가능성이 높다.

이것이 왜 디지털 커먼즈 내 일부 영역은 놀라운 속도로 발전하는 반면, 다른 영역은 낙후된 채 남아 있는 이유다. 오픈소스 커먼즈와 지식 커먼즈가 디지털 커먼즈를 선도하는 데는 그럴만한 이유가 있다. 이들 커먼즈를 구축하는 데 시간을 투자한 사람들은 종종 그들 작업에 대한 보상을 받는다. 교육 커먼즈와 예술 커먼즈와 같은 커먼즈는 이 오픈소스와 지식 커먼즈와는 극명한 대조를 이룬다. 이들 커먼즈에 투자된 노동은 금전적 보상이 없기 때문에 대부분 저개발 상태로 남아 있다. 이런 커먼즈는 실제 무급 노동만으로 성장하며, 어떤 금전적 보상 없이 열정과 사랑으로 무장한 사람들의 시간 투자에 의존한다.

'세상 이야기' 카테고리의 다른 글

| 원시적 축적의 조연이자 주연으로서의 미디어/커뮤니케이션(1/2) - 디지털 자본주의 이해하기 (4) (0) | 2022.05.08 |

|---|---|

| 분산미디어 시대, 맑스주의의 중요성(3/3) - 디지털 자본주의 이해하기 (3) (0) | 2022.05.02 |

| 분산미디어 시대, 맑스주의의 중요성(1/3) - 디지털 자본주의 이해하기 (3) (0) | 2022.04.26 |

| 맑스주의의 인터넷 연구 동향(3/3) - 디지털 자본주의 이해하기 (2) (0) | 2022.04.23 |

| 맑스주의의 인터넷 연구 동향(2/3) - 디지털 자본주의 이해하기 (2) (0) | 2022.04.21 |