3.2 사회 변혁과 정보 혁명의 변증법 (The Dialectics of Social Transformation and the Information Revolution)

“몇 성공적 변증법의 특징은 충격, 놀라움 그리고 선입견의 잠식이다.”

프레드릭 제임슨(2007)

어떤 식으로든 자본주의 생산과 축적(물질적 기반)과 관련된 부분으로서 문화, 정보 그리고 커뮤니케이션의 출현을 추적하는 역사적 설명은 통상 20세기 후반까지만 거슬러 올라간다. 이 역사적 시기에 적대적 계급 관계는 폐지되고, 노동-자본 관계를 완전히 바꾸는 정보화 사회가 등장하면서 과거와는 단절된 급진적인 사회경제 변혁이 있었다고들 이야기한다. 정보화 사회와 탈산업 사회 개념을 발전시킨 이들은 이런 급진적 역사적 단절에 기여한 몇 메커니즘을 지적했지만, 급격히 증가하는 정보 자원의 사회적, 특히 경제적 중요성은 아마도 가장 결정적이었을 것이다. 이것이 새로운 ICT에서 시작한 소위 정보 혁명이다.

하지만 의미심장하게도 이 역사적 시기는 당시 허버트 실러(1973)가 지적했듯이, 사실 “미국 역사상 가장 격동적 사회적 갈등과 조작적 통제가 성행한 수십 년 중 하나였다.” 1960년대 말과 이어지는 10년 동안 전 세계적으로 신좌파의 부상, 지속적인 학생 시위 그리고 새로운 사회 운동이 새로운 정치적 이슈와 갈등의 전면에 등장했다(Offem, 1987). 이런 격동적 상황은 최소한 일정 부분 진행 중이었던 탈식민화 과정 측면에서 이해할 수 있다. 이 탈식민화 과정은 심각한 세계적 불평등과 공식적으로는 독립이 되었지만 여전히 식민 제국에 의존하는 과거 피식민 국가의 의존성을 드러내었다. 그리고 이 의존성은 문화 제국주의와 신제국주의 관행을 통해 실행되었다. 문화 제국주의와 문화 의존성은 음모나 조작의 문제가 아니라 아르망 마틀라르(Armand Mattelart, 2000)에 따르면 구조적 사실이었으며, 주요 원인은 세계적 차원에서 이루어진 불평등한 정보와 커뮤니케이션의 교환이었다.

Bell의 “이데올로기의 종말” 선언을 더욱 이해할 수 없게 만든 것이 이 적대적 사회 상황이다 (아마 그의 바람이 담긴 것이었는지 모른다). 오늘날 설득력 있게 다가오는 것은 정보화 사회 이론의 주요 결과(암묵적이고 의도적이지 않더라도)가 포괄적인 정치경제적 그리고 폭넓은 사회 재구성을 정당화한다는 것이다. 이 이론은 기존 자본주의 축적 과정 방식이 구조적 한계에 도달함에 따라 정치적 동요를 불러일으키자, 이 위기에 대응하여 새로운 사회적 안정을 제공하려고 한다. 그러나 비판적 이론가들은 이 이론에 포함된 주요 전제의 허구성을 폭로함과 더불어 설사 정보 자원이 실제로 중요해지고 있다 하더라도 현 사회에는 자본주의 특징인 불평등과 비대칭이 깊숙이 각인된 채 남아있다는 것을 성공적으로 입증했다. 사실 지난 수십 년간 자본주의는 견고해졌고 상품화는 심화하었으며, 이에 따라 경제적 불평등이 증가하면서 자본과 노동 간 새로운 적대적 갈등이 촉발되었다는 것에 많은 학자가 동의한다.

한편, 우리는 지난 수십 년 동안 자본주의 생산과 축적의 기존 방식 (새로운 방식은 종종 포스트 포드주의로 분류된다) 뿐만 아니라, 넓은 의미에서 사회 구조 그리고 우리 일상생활에 중요한 재구성이 있었다는 것을 인정해야 한다. 이러한 변화는 갈수록 경제적으로 중요해지는 정보 자원, 커뮤니케이션 그리고 지식의 증가하는 역할에 상당 부분 유래한다. 예를 들어, 새로운 ICT에서 기인한 변화로부터 유래한 것으로 보이는 급진적으로 다른 사회적 질서에 대한 환상을 이미 1980년대에 폭로한 바 있는 Mosco(1982)는 그러나 동시에 그는 정보가 “기업의 자본 축적에 필수적 요소”가 되었다고 지적했다. 유사하게, 정보화 사회 이론에 매우 비판적인 또 다른 저자인 댄 실러(Dan Schiller, 2007) 역시, “정보는 종종 통신 인프라의 도움으로 모든 경제 분야에서 중요한 요소가 되었다”라고 지적한다.

사회적 연속성과 불연속성을 동시에 이론화한 이런 통찰은 새로운 기술의 등장으로 지난 수십 년 사이에 ‘모든 것’이 변했다는 대중 담론과는 역행하는 것처럼 보인다. 이런 통찰은 현재라는 역사적 사회 단계에서 자본주의가 작동하는 방식에 유의미한 변화는 ‘전혀 없다’고 오늘날까지도 종종 주장하는 보다 전통적인 비판적 정치경제학 이론가들 입장과도 반대된다.

Eran Fisher(2010)는 네트워크 기술과 새로운 ICT가 결합한 ‘축하 담론’을 분석하면서 이를 ‘디지털 담론’(digital discourse)이라고 불렀다. 그에 따르면 디지털 담론 기저에 깔린 ‘네트워크 정신’은 학계, 정계, 경제계 그리고 특히 대중적 전문용어(jargon) 세계에서 지배적으로 되었다. 이 초 낙관적 담론은 예를 들어 Kevin Doogan(2009)의 정반대 담론과 대조된다. 그는 “사회 변혁의 이데올로기적, 방법론적 그리고 실증적 기반” 측면에서 그가 칭한 ‘새로운 자본주의’을 비판한다. 급진적 불연속성 이론에 대해 비판할 필요가 있다는 그의 주장에는 동의할 수 있지만, 그는 심지어 지식, ‘정보주의’(informationalism) 혹은 네트워크와 같은 개념을 사용할 필요성도 분명하지 않다고 주장한다. 왜냐하면 그 개념들은 ‘명확한 의미의 확정도 힘들고 면밀한 분석도 어렵기 때문이다.”

관련된 사회 변화가 있었다고 암시하는 모든 이론은 “현대 사회의 이상화된 묘사에 의존하고 있다”고 Doogan은 생각하는 듯하다. 디지털 담론은 “물질주의적 도상학’(iconography)을 결여”하고 있는데, 이는 사람들이 Harvey, Bell, Castells, Beck, Bauman, Boltanski와 Chiapello, 혹은 Richard Sennett의 통찰을 접했는지와 관계없이 진실이다; 모든 디지털 담론은 불연속성 (즉, 단절)에 특권을 부여하고, “기술적 변화의 역할을 과도하게 정의”하는 공통점을 갖고 있다. 따라서 Doogan이 보기에 우리는 “사회 변화에 대한 이해를 ‘다시 구체화’”할 필요가 있는 것이다.

현대 사회 변화를 분석하는 데 매우 중요한 이 접근법들에 대한 이런 평가는 억지스럽고 (사실) 모호해 보인다. 그러나 자본주의 축적에 중요한 변화가 있었다는 것을 인정하더라도 필연적으로 시스템은 본질 면에서 여전히 자본주의로 남아 있다는 것을 우리는 또한 인식해야 한다. 결론적으로 정보화 사회 이론 지지자들의 주장과 달리 사회 질서의 기본적 정치 경제 조직에 급격한 변화는 없었다. 이것은 대부분 커뮤니케이션 정치경제학자가 이전부터 전적으로 동의했던 결론이다. 따라서 새로운 기술 변화는 한편으로는 자본주의 축적과 커뮤니케이션의 심화, 확장, 가속화 그리고 다른 한편으로는 통제의 강화를 가져왔지만, 이는 어떤 종류의 사회적 혁명이 아니다.

사회적 연속성과 불연속성 사이의 명백한 모순을 해결하는 한 가지 가능한 방법은 비판 이론으로부터 역사적 사고방식(historical method of thinking)을 도입하는 것이다. 이를 위해 우리는 우리가 탐구하는 핵심 카테고리들을 급진적으로 역사화하여 그것들이 역사적으로 과도적이며 유연하다는 것을 보여줄 필요가 있다. Werner Bonefeld(2009)가 맑스와 엥겔스를 인용하면서 지적했듯이, “역사적 유물론은 교조적으로 이해된 것들에 대한 비판이다. 역사적 유물론은 단단한 것으로 보이는 모든 것을 녹이고 용해한다.”

더 나아가, 우리는 변증법에도 눈을 돌려야 한다. 변증법은 사회적 변화와 연속성 사이의 복잡한 상호 관계와 관련된 내적 모순을 이해하는 데 도움을 주기 때문이다. 프레드릭 제임슨(1998)은 변증법이 역사의 두 얼굴을 동시에 생각할 수 있게 해준다고 지적한 바 있다. “변증법이 없다면 사고할 준비가 안 되어 있는 것이다: 변증법을 통해 우리는 사물이 변하지만 동시에 여전히 정체성을 유지하고, 가장 놀라운 돌연변이와 확장 속에서도 일부 기본적이고 영속적 구조의 작동을 확인할 수 있다.”

푸흐스(Fuchs, 2012)는 제임슨의 변증법적 접근과 유사한 방식으로 아도르노의 변증법적 접근법을 이용하여 사회적 변화를 급진적 불연속성 측면으로 이해하는 접근법을 비판함과 동시에 전혀 변화가 없는 것(근본적 연속성 이론)으로 이해하는 접근법 역시 비판한다. 푸흐스가 지적하듯, 우리는 자본주의이면서 ‘동시에’ 정보화 사회에 살고 있다: ”비판적이고 변증법적 이론 측면에서 현대 사회는 ‘생산력’ 단계로 보면 정보화 사회이다. 그러나 ‘생산관계’로 보면 자본주의 사회다. 이런 구분은 Sarah Douglas와 Thomas Guback(1984) 그리고 Christopher May(2002)에 의해 그 이전에도 이루어졌다. 이들 모두는 기술 혁명(생산력에서)이 있다 하더라도 생산관계는 그대로 유지될 뿐만 아니라 실제로는 더욱 견고해질 수 있다고 지적했다. 그러나 Fucks가 추가로 언급했듯이, 글로벌 정보 기업의 중요성이 증가해도, 예를 들어, 금융과 화석 연료가 여전히 더 중요하기 때문에 이들 기업은 “비지배적 흐름”으로 남아 있다. 이에 따른 그의 결론은 “금융화, 초 산업화 그리고 정보화가 현대 제국주의적 자본주의의 특징이다.”

유물론적 관점에서 보면, 소위 정보 혁명 개념은 현 역사적 시대의 정보에 대한 증가하는 사회적 필요와 연계시킬 필요가 있다. 지난 수십 년에 걸쳐 존속해 온 이 사회적 필요 - 본질적으로 기존 권력 사회적 관계의 결과물 - 의 주요 특징은 정보와 커뮤니케이션이 마침내 그리고 완벽하게 시장에서 사고파는 상품으로 정착되었다는 것이다. 20년 전에 William Melody(1993)는 “ 과거에는 상표도 없고 경제 활동에 포함되지 않았던 정보가 지금은 시장에 어떻게 유입되었는지” 주목했다. 유사하게 May(2002)에 따르면, ‘정보화 시대’는 따라서 “자본주의의 특성을 바꾸지는 않았지만, 재산법의 특정 측면, 가장 중요하게 지식 재산권의 재구성을 요구한다. 정보화 시대는 지식 재산권을 이전에는 가능하지 않았던 상품화 영역으로 확장시켰다.” 새로이 개발된 ICT는 또 정보가 생산되어 가공되고 새로운 커뮤니케이션 채널들을 통해 유통되는데 기여함으로써, 이 기술 인프라를 영향력 있게 보이게 만들었지만 사회적 변화에 기여하는 결정적 요소는 절대 아니다.

커뮤니케이션, 정보 그리고 문화의 상품화가 소위 탈산업/정보화 사회의 출현 훨씬 이전에 시작되었고 크게 확장된 문화 산업 역시 훨씬 이전에 시작되었다는 것은 역사적 사실이다. 하지만 정보가 자본주의 시장을 위해서 오랜 기간 생산되어 왔지만, 현재의 역사적 상황처럼 그 정도까지 생산된 적은 없었다. 비록 커뮤니케이션과 정보가 자본주의 축적 과정과 시장 내부의 핵심 상품으로 완전히 자리 잡았다고 하더라도, 그것들의 사회적 영향력과 상품화는 이데올로기적으로 편향된 역사 이론가들의 주장하는 것처럼 정보화 사회의 출현과 함께 시작되지 않았다.

3.3 Longue Durée에서 커뮤니케이션과 정보의 상품화 (Commodifying Communication and Information in the Longue Durée)

“각각의 ‘현재 사건’은 다른 기원의 움직임, 다른 리듬을 한데 모은다:

오늘의 시간은 어제, 그저께 그리고 모든 이전 시간으로부터 시작한다.’

페르낭 브로델(FERNAND BRAUDEL,1980)

인간 사회는 항상 의사소통과 정보에 기반을 두고 있다. 언어 능력과 의사소통은 사실 인간 사회의 특징을 정의하는 것으로 볼 수 있다. 하트(Hardt, 1979)는 커뮤니케이션(의사소통)은 “개인이 참여하는 기본적인 사회적 과정이며, 실제로 커뮤니케이션은 인간의 존재와 사회의 성장에 필수 요소이다”라고 지적한다. 모스코(Mosco, 2009) 역시, “커뮤니케이션은 사회적 교환 과정으로 그 산출물은 사회적 관계의 구현이다. 넓게 말하자면, 커뮤니케이션과 사회는 상호적으로 구성되어 있다”고 주장한다. 멜로디(Melody, 1993)가 언급한 바와 같이, “세부적 연구는 사회가 항상 정보에 기반을 두고 있다는 것을 확실히 보여주는데, 이는 최근 변화가 정보의 시장 특성에 있다는 것을 의미한다.”

커뮤니케이션과 정보 모두 항상 인간 사회의 기본적인 부분이었기 때문에, 다니엘 헤드릭(Daniel Headrick, 2000) 역시 ‘정보화 사회’가 실제로 언제부터 시작했는지 정의하는 것 역시 불가능하다고 썼다. 그러나 우리는 사람들이 접근할 수 있는 정보의 양이라는 측면에서, 그리고 관리, 조직, 변혁 그리고 정보 저장을 위해 필수적인 정보 시스템의 변화라는 측면에서 정보의 광범위한 중요성이 어떤 특정 사회 상황에서 강화되었는지에 따라 역사적 시대들을 구분할 수 있다. 따라서 20세기 중반에 시작되는 것으로 추정되는 것뿐만 아니라, Headrick(2000)에 의하면 ‘여러 번’에 걸친 정보 혁명을 발견할 수 있다. 이 혁명들은 항상 시대의 문화적, 정치적 그리고 경제적 격변에 의해 일어났으며, 기존의 사회적 요구와 밀접하게 연결되어 있었다; 의심할 여지 없이 이 혁명들은 사회의 더 넓은 권력관계를 반영하는 정보 (그리고 그것들의 전반적 조직) 수요에 대한 응답이었다.

따라서 최근 수십 년 동안 우리가 목격한 소위 정보 혁명은 Raymond Williams(1961)가 장기 변혁 과정이라고 명명한 것처럼 긴 혁명으로 봐야 한다. 그에 따르면 변화들은 각각 문화, 정치, 그리고 경제 영역에서 일어났는데 서로 변증법적으로 얽혀있기 때문에 분리해서 고려할 수 없는 것들이었다. 그에게 긴 혁명은 “인간과 제도를 변화시키는 진정한 혁명”으로 간주하여야 하지만, 동시에 “정의하기 어려운 혁명이며, 그 불균일한 행동들이 매우 긴 기간에 걸쳐 발생했기 때문에 지극히 그 복잡한 과정에서 길을 잃지 않는 것은 거의 불가능하다.” 커뮤니케이션, 문화 그리고 정보 자원의 증가하는 중요성에 수반되는 변화들은 끊임없이 변화하는 자본주의 경제시스템의 한 부분으로서 발전하는 한편 동시에 더 넓은 사회 질서 속에서 모순적이며 심오한 구조적 변혁과 동시에 겹치는 장기적 변화와 유사하다.

Headrick(2000)에 의하면, 만약 우리가 Dwayne Winseck과 Robert Pike(2007)의 분석을 따른다면, 가장 최근의 정보 혁명은 아마도 수 세기 이전, 최소한 19세기 후반으로 거슬러 올라갈 수 있다. Winsek과 Pike는 이때가 상당한 세계화 덕분에 글로벌 커뮤니케이션 인프라가 개발되고 처음 활용되었던 역사적 시대였음을 지적한다: 즉, 세계 시장의 확장, 다국적 기업 및 금융 기관의 부상 그리고 자본 흐름 및 글로벌 상품 거래의 강화. 당시 세계의 커뮤니케이션 인프라는 신기술 개발을 포함한 이런 세계화 추세와 밀접하게 연결되어 있다. 국제적 상품 교환과 증가하는 세계적 노동 분업은 국가 간 빠른 커뮤니케이션의 필요를 촉진했다. 왜냐하면 시공간 제약에 대한 성공적 극복은 종종 근본적 중요성을 가지기 때문이다 (또 시장에서의 중요한 경쟁력 우위를 의미한다). 이런 경향은 이미 맑스에 의해서도 주목받았고, 특히 또 다른 독일 정치경제학자 칼 크니스 (Karl Knies)에 의해 면밀히 관찰되었는데, 그는 1850년대에 출간된 두 권의 저서에서 철도와 전화를 다루면서 커뮤니케이션과 교통 시스템에 대해 상세하게 분석했다.

커뮤니케이션 인프라, 정보와 커뮤니케이션 흐름, 미디어와 문화, 그리고 근본적 경제적 변혁 사이의 밀접한 연관성은 20세기 공식적 커뮤니케이션 연구가 등장하기 훨씬 전부터 많은 학자에 의해 밀접하게 관찰되었다. 예를 들어, 독일 Zeitungswissenschaft의 창시자 중 한 명인 Karl Bücher(1893)은 저널리즘에 대한 그의 역사적 분석에서 “저널리즘의 현대적 발전에 대한 이 피상적 분석의 유일한 목적은 뉴스 수집이 시대마다, 무역의 전반적 조건에 따라 무엇이 달라지는지를 보여주는 것”이라고 언급한 바 있다. 오늘날까지도 신문 분석에 대한 그의 유물론적이고 역사적 접근은 우리에게 여러 중요한 통찰력을 제공한다. 사실 Bücher는 15세기에 베네치아와 로마에서 신문사와 저널리즘이 사업으로 처음 발전했다는 것을 보여준 최초 학자 중 한 명이었다. 이 사실은 이 시기가 상업적 문서 전달을 통한 뉴스의 전달이 이익의 원천이 된 역사적 시기의 출발점이었음을 보여준다.

미디어와 커뮤니케이션 연구 분야의 많은 역사가가 지적했듯이, 베네치아는 사실 인쇄와 출판이 중요한 사업 아이템이 된 유럽의 첫 번째 도시였다. 그리고 이런 발전은 저작권 시스템의 선구자로 간주할 수 있는 인쇄 및 출판 무역을 규제하는 법도 포함했다. 더욱 중요한 것은 영리 추구를 위한 뉴스 제작의 등장이 역사적으로 공간적으로 지오반니 아리기(Giovanni Arrighi,1994)와 Fernand Braudel(1977)가 주장한 자본의 역사적 등장과 겹친다는 점이다. 이들의 분석을 따르면, 사회 시스템으로서 자본주의의 ‘첫 번째 위대한 단계”는 15세기경 이탈리아 북부 도시 국가들에서 시작되었고, 베네치아는 이중 주요 금융 중심지 중 하나였다.

댄 실러(Dan Schiller,2007)가 지적하듯, “문화와 정보의 상품화는 자본주의로의 전환을 의미하는 날카로운 사회적 투쟁 이후가 아니라, 그 안에서 시작되었다.” 따라서 이들의 상품화 과정은 자본주의로의 사회적 변혁을 동반하는 구조적 변화와 사회적 투쟁의 일부였다. 그러나 이런 발전은 자명한 것도 필수적인 것도 아니었다: 많은 경우, 이 발전들은 사회적 갈등과 반대를 동반했고, 자본주의라는 영역에 대한 다소 성공적이지 못한 봉기에 거칠게 부딪혔다. 예를 들어, Williams(1961)는 이미 16세기에 영국에는 여러 출판사가 있었지만, 그 당시에도 책의 상품 교환은 여전히 천박한 것으로 간주하였으며, 따라서 출판 시장에 대한 상당한 저항이 있었다고 지적했다.

현대 지식재산권(IPR: Intellectual Property Right)은, 최소한 오늘날 관점에서 볼 때, 우리가 여전히 완전히 이해하려고 노력하는 방대한(그리고 계획되지 않은) 결과들과 함께 보다 중요한 변화 중 하나였다. 정보와 문화가 특별한 유형의 상품으로 점진적으로 변화하는 것에 대한 그들의 역사적 분석에서, Dan Schiller(2007)와 Ronald Bettig(1996)는 지식재산권에 대한 법적 보호가 영국에서 처음 등장한 18세기를 중요한 역사적 순간으로 지목했다. 이 재산권은 인간의 창의성으로까지 확산하였기 때문에 이 권리는 인간의 창의성 역시 상품화할 수 있었다.

그러나 그 이전인 17세기 말에도 독서 대중의 규모가 상당히 성장했으며, 이는 신문, 책, 잡지의 생산과 유통 확대에 변증법적으로 기여했다. 그리고 결과적으로 정보와 미디어의 상품화도 상당한 확장이 가능하게 되었다. 예를 들어, 신문은 종종 중산층 상인들의 산물로 간주하는 데 신문이 그들에게 상행위를 하는 데 필수적인 비즈니스 정보를 제공했기 때문이다. 그러나 이런 초기 신문들은 여전히 상대적으로 좁은 범위의 독자들에 한정되어 있었기 때문에, 영국의 실질적 독서 혁명은 출판 시장의 대폭 확장에 뒤이은 19세기에서야 일어났다. 특히 최초의 시장 투기꾼들이 등장한 1830년과 1850년 사이에 집중되었다. 글쓰기는 당시 영국에서 상품 교환의 중요한 부분이 되었고, 미디어와 출판이 전형적 자본주의 산업으로 변화할 수 있도록 이끌었다; 이 과정은 20세기 초에 완벽히 정착하게 되었다.

영국에서 발생한 것과 매우 유사한 언론의 역사적 발전은 대부분의 선진 자본주의 국가, 예를 들어 19세기에 언론의 비즈니스화 경향이 지배적이었던 미국에서도 관찰될 수 있다; 이 발전은 뉴스 그리고, 나중에, 광고 공간이 모두 중요한 상품이 되었다는 것을 의미한다. 비슷한 시기, 최초의 현대적 언론사가 전 세계에 설립되었으며, 19세기 전반에 걸쳐 통신 및 정보를 상품으로 유통하기 위한 인프라를 제공하는 우편 서비스 및 통신 분야에도 큰 변화가 있었다. 아르망 마텔라르(Armand Mattelart, 2000)에 따르면, 세계적 규모에서 정보 시장의 대두를 본격적으로 알린 것은 1870년대에 걸쳐 이루어진 유럽 주요 언론사와 그들의 국제성 지향이었다.

데이비드 헤스몬달(David Hesmondhalgh, 2007)은 텍스트(texts)가 상품화되는 과정을 세 단계로 구분했다: 첫 번째 단계는 15세기에 시작했으며, 책과 같은 유형물의 상품화와 연관되어 있다; 두 번째 단계는 18세기 이후 지식 재산권의 출현과 함께 시작했는데, ‘작품’(the work)으로서 유형물 ‘안’에 포함된 정보와 연관되어 있다; 현재 우리가 목격하고 있는 세 번째 단계는 20세기 후반에 처음 등장했는데, 정보에 대한 ‘접근’(예; 전자 데이터베이스를 통한)의 상품화 단계이다. 이 접근의 상품화는 모스코(1989)가 ‘Pay-Per Society’에 대해 글을 쓰도록 자극했으며, Jeremy Rifkin(2000)은 현재의 역사적 상황을 ‘접근의 시대’라고 정의했다. 무형 제품의 중요성이 이처럼 증가함에 따라 접근에 대한 제한과 접근의 상품화가 강화되었다; 이는 주로 무형 제품을 재생산하는 것이 더 쉬워졌기 때문인데, 특히 디지털화와 함께 이 경향은 명백해졌다.

소위 정보화 사회의 등장에 대해 글을 쓴 학자들 대부분은 그들 이론의 일부였던 암묵적 기술 결정론 때문에 이 긴 역사적 계보를 이해하는 데 실패했다. 이 역사적 무지 덕분에 그들은 정보 자원이 훨씬 이전부터 자본주의 경제 관계의 대상이었다는 것을 알아차리지 못했다. 사실 20세기 내내 이 분야에서는 상품화의 장기적이고 지속적 확장이 있었는데, 이는 자본주의의 발전과 밀접한 관련이 있다.

“정보화 사회를 기술 혁명 관점으로 접근하는 이런 설명에 대해, 정보와 정보 자원의 전용은 기술 발전이 이루어지지 않은 이전 자본주의 사회에서도 항상 구성적 측면을 형성했음을 우리는 주목해야 한다. … 정보의 수집, 기록, 집계 및 활용은 최소한의 기술적 지원만으로도 달성될 수 있으며 지금까지 그래왔다.”

(Kevin Robins와 Frank Webster, 2004)

따라서 우리는 사회의 변화를 끌어낸 주요 동기로서 새로운 정보통신기술의 등장에 초점을 맞추기보다는, 정보의 관리와 통제에 대한 접근 유형이 다양해지고 변화했다는 것을 지적할 수밖에 없다. 최근의 접근 방식은 재정적 요소에 크게 영향을 받는 데, 이런 접근 방식의 지속적 변화는 새로운 경제적 사회적 불평등을 야기했다; 예를 들어, 이전까지 대중에게 개방되었던 공공 정보와 문화에 대한 불평등한 접근, 그리고 커뮤니케이션 능력과 정보의 집중화로 인해 가장 큰 자본주의 기업 집단과 기업에 대한 세계적 의존이 심화한다. 어느 경우가 되었든, 통신, 문화 그리고 정보는 수 세기 전부터 상품으로 생산되고 있었지만, 전반적인 자본주의 생산과 광범위한 축적 과정에서 그들의 오늘날과 같은 역할은 천천히 이루어졌다.

3.4 “바보야, 그건 정치야!” (“It’s politics, Stupid!”)

“정보 영역은 미국 경제의 중심축이 되어가고 있다. 컴퓨터 처리, 저장, 검색 및 데이터 전송을 통해 향상된 정교함과 유연성 덕분에, 정보 사용이 기하급수적으로 증가하면서 ‘정보 자체가 주요 판매 품목이 되었다.’”

Herbert Schiller(1984)

위에서 언급했듯이 심화한 세계화는 글로벌 통신 시스템 인프라 개발에 기여한 중요 요소 중 하나였다. 그러나 19세기와 20세기 초에 걸쳐 보다 폭넓은 통신 분야의 예외적 팽창에 기여한 (그리고 결과적으로 자본주의 사회 통신 분야의 상업화에 기여한) 데에는 몇 가지 다른 원인과 과정이 있었다. 대중 언론의 등장과 이후 문화 및 미디어 산업의 거대한 팽창이 그 중 하나였다. Williams(2011/1961)와 Herbert Schiller(1984)가 보기에 산업화에 의해 추진된 생산 및 분배 방식의 개선은 이 변화에 매우 중요한 의미를 차지한다.

마찬가지로 리버럴리즘, 리버럴 민주주의 그리고 도시화와 연관되어 민주화 투쟁에 동반된 중요한 과정이었던 기본적 민주적 자유의 확대 역시 간과해서는 안 된다. 예를 들어, 도시 산업화 - 사실 원시적 축적과 공유지에 대한 인클로저(enclosure)와 밀접히 관련되어 있다 - 는 오래된 (농촌) 문화 형식을 심각하게 잠식하면서 지금은 상품으로 생산되는 대중문화를 위한 공간을 열었다. 반세기 이상 전에 Smythe(1954)가 언급했듯이, “이제 매스미디어는 오락을 위한 기존 전통적 의식의 퇴출로 남겨진 양적 공백을 채우는 것 이상의 오락을 제공한다.” 또한 20세기 초에는 언론의 경제 조직을 근본적으로 바꾸고 언론의 확장에 크게 기여한 광고의 폭발도 있었다.

그러나 설사 우리가 이 모든 상이한 사회적 과정들을 고려한다고 하더라도, 커뮤니케이션, 문화 그리고 정보가 기존 자본주의 생산 양식에서 상품으로서 필수적 자원으로 바뀌게 된 이 중요한 질적 변화에 기여한 것이 정확히 무엇인가를 설명하는 데에는 여전히 어려움이 따른다. 북미의 커뮤니케이션 정치경제학자들은 이 핵심적 변화는 사실 정치적 동기와 국가의 개입에 의해 주도되었다는 것에 전적으로 동의한다. 허버트 실러(1969), 댄 실러(2000), 마이클 페렐먼(Michael Perelman,2002), 빈센트 모스코(1982), 닉 다이어-위테포드 (1999) 역시 정치적 개입이 오늘날 소위 정보화 사회와 정보 혁명을 주도했다는 것에 동의한다.

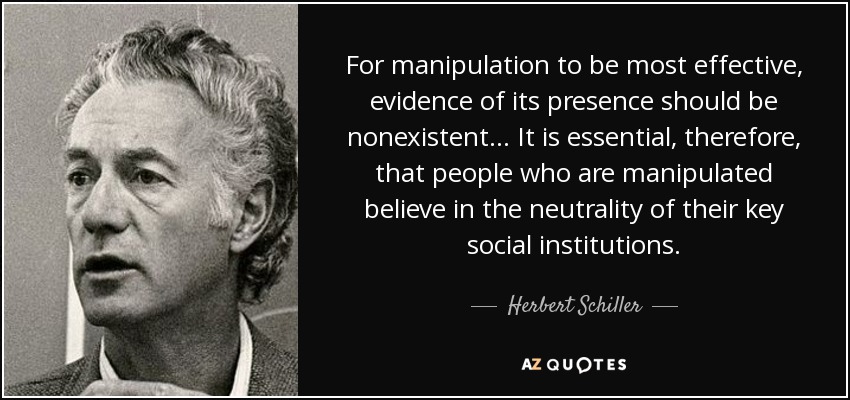

증가하는 정보, 커뮤니케이션 시스템과 그 자원(인프라와 콘텐츠 모두)의 사회적, 경제적, 정치적 중요성은 1950년대와 특히 1960년대 미국에서 발견된다. 대기업 및 기업 집단 그리고 군산복합체의 협조 속에 핵심 행정부 요인들과 정책 결정권자들은 미국이 직접 정치적 통제권을 행사하지 못하는 다른 나라에까지 경제적 이익을 확대하고 세계적 패권을 유지하려면, 통신, 정보자원 그리고 인프라에 대한 통제가 가장 중요하다는 것을 깨닫게 된다. 이 통제는 군사력과 무력 개입을 통한 구식 제국주의 방식이 아니라 (이 방식의 가능성은 여전히 배제되지 않고 있지만), 대기업 집단에 기회를 제공하여 하비(2003)가 말한 “자본주의 제국주의”(capitalist imperialism)를 통한 방식이다. 동시에, 허버트 실러(1984)가 지적했듯이, 정보 부문의 발전은 국내외적으로 자본주의의 활성화를 돕고 지속되는 자본주의 위기를 해결할 목적을 가지고 있었다.

미국 핵심 정책 결정권자들은 이 목적에 따라 국제 정책을 수립했다. 이 정책을 통해 미국은 다른 형식의 국가 개입을 실행했는데, 예를 들어 해당 산업의 연구 개발에 엄청난 자금 지원을 했다. 커뮤니케이션 영역에서의 미국의 국내외 정책은 이후 정치와 경제에서 신제국주의 사조의 중요한 부분이 되었다. 이 정책은 또 전 세계에 아메리칸드림을 퍼뜨리는 문화 제국주의와 맞물려 들어갔다.

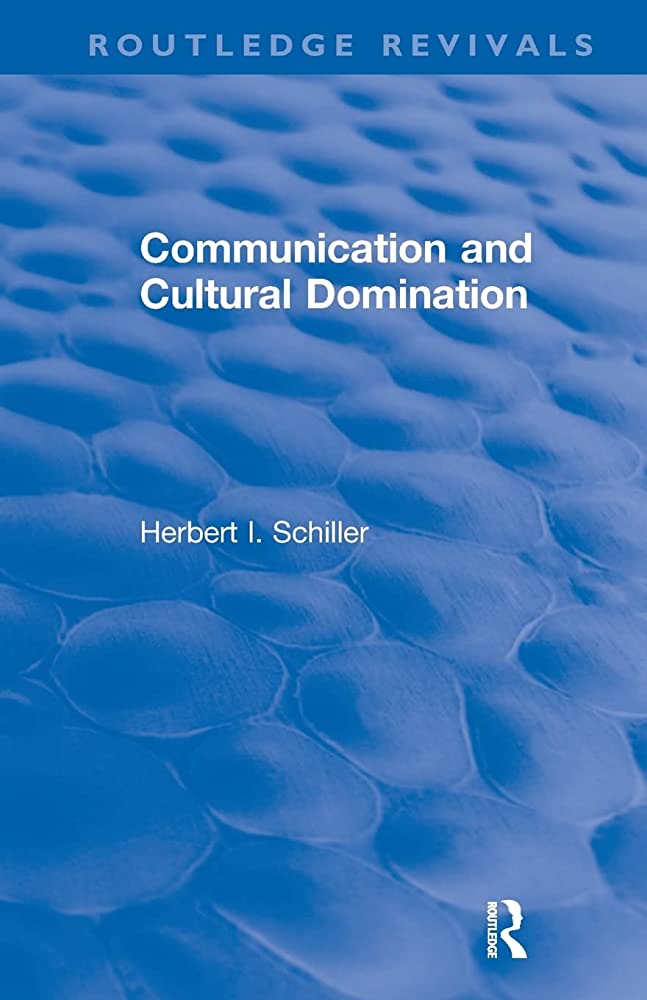

이 정책은 허버트 실러(1998)가 상세하게 분석한 소위 군사-산업-커뮤니케이션 복합체에 의해 구현되었다. 실러는 그의 첫 번째 저술 ‘Mass Communications and American Empire’(1969)에서 이 움직임을 분석한 이후 핵심 저술 ‘Communication and Cultural Domination’(1976)에서 그의 이 분석을 더욱 발전시켰다. 그는 미국의 제국주의적 세력 확장은 기술과 통신 “산업” 복합체의 확장과 병행을 통해서만 가능했다고 지적했다. 이 산업 복합체는 미국의 패권을 유지하고 새로운 영역을 자본주의 경제 세계에 편입시키는 역할을 하는 미디어 콘텐츠 그리고 구체적인 이데올로기를 확산하는 데 도움을 주었다. 따라서 미국의 국제 커뮤니케이션 정책의 중요한 기본 목표는 “세계 시장 시스템을 위해 구 식민지 세계의 가능한 많은 부분을 확보하는 것이다.”

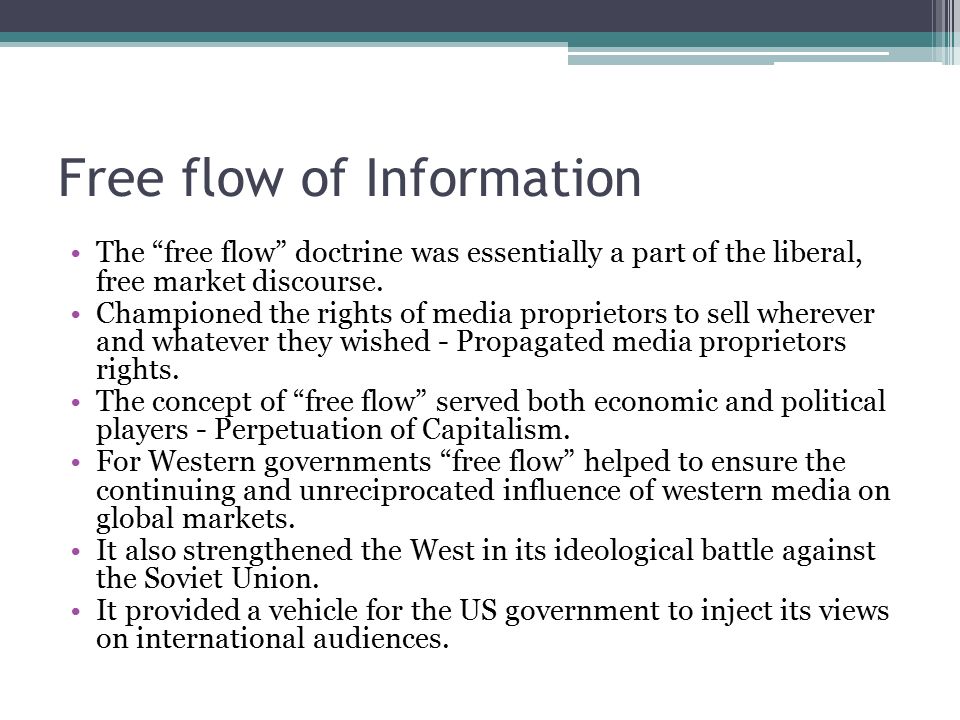

이런 제국주의적 의도는 공식적으로 그들의 직접 통제를 벗어난 영토에서 미국의 정치적, 특히 경제적 이익에 부합하는 국제적 시스템을 구축하는데 도움이 되었다. 미국의 이런 제국주의적 의도는 아마도 미디어, 문화 및 정보 자원의 글로벌 자유 시장을 촉진하는 ‘정보의 자유로운 흐름’(free flow of information) 독트린에서 가장 잘 드러난다. 이 독트린의 정치적 목표는 Hardt(2004)의 표현을 따르면, “일상 현실의 생산을 통제하는 데 유리한 사회적 혹은 정치적 조건의 창출을 목적으로 매스 커뮤니케이션 경로를 통해 문화 상품의 흐름을 포함한 제약 없는 무역을 촉진하기 위함이다.” 실제 이 독트린은 전 세계적으로 자본주의를 확장하고 비자본주의 영토 시장을 개발하는 데 도움을 주었다.

자유 흐름 독트린은 특히 정보와 커뮤니케이션 분야에서 새로운 의존성을 직접 생성하는 결과를 가져왔다. Herbert Schiller(1984)는 이미 1980년대에 미국의 이런 제국주의적 의도를 염두에 두고 ”자유 흐름 독트린은 미국 외교 정책에서 최고 단계로 격상되었다”라고 주목했다. 불과 수년 후, 이 정보의 자유 흐름 독트린은 빅브라더에 해당하는 완전한 자유방임 자유 시장 자본주의를 기치로 내 세운 신자유주의 정치경제 독트린에 완벽하게 통합되었다. 이후 이 독트린은 1980년대에 미국과 영국에서 그 자신을 공고히 한 후, 1990년대 이후 전 세계로 퍼졌다.

커뮤니케이션과 정보가 자본주의 시장에 포함되는 것에 대한 명백한 저항이 있었음에도 불구하고, 정보의 자유로운 흐름 독트린은 커뮤니케이션 및 정보 자원의 상품화와 민영화, 그리고 그들의 세계적 차원의 교환을 자연스럽고 논쟁의 여지가 없는 것처럼 받아들이도록 노력했다. 독트린의 주요 목표는 자유 시장 상품 교환이 마치 같은 힘을 가진 당사자들 간의 완벽히 중립적이고 공정하며 불공평이 없는 교환인 것처럼 보이게 하는 이데올로기를 확립하는 것이었다. 실제, 이 독트린은 이미 자본주의 시장에서 가장 강력한 기업들(그리고 그들을 돕는 국가들)에 특별히 도움이 되었다. Herbert Schiller(1976)의 표현을 따르면, “불균등한 권력의 분배가 있는 곳에서 시장의 자유로운 손은 이미 강력한 권력을 더욱 강화하고 이미 취약한 권력은 더욱 약화하는 역할을 한다.” 이어서 “형식적으로 그럴듯하게 보이는 자유는 모두에게 균등한 기회를 준다고 주장하지만, 만연한 불평등을 강화할 경우 실제로는 억압적일 수 있다.” 혹은 그가 수년 후 강조했듯이:

“그렇지 않아도 이미 강력한 자들에게 부정할 수 없는 혜택을 제공하는 정보의 자유 흐름 독트린은 사기다. 그 독트린이 자랑하는 정보의 자유로운 흐름은 오직 한 방향에서만 자유롭다. 정보의 흐름은 공급자가 전송하기를 원하는 공간에 보낼 때만 자유롭다. 그 반대 방향에는 이런 정보의 자유가 없다. 정보와 메시지의 흐름에는 최고 수익을 달성하기 위한 가격이 이미 책정되어 있으며 앞으로도 그럴 것이다. 최근 수십 년 동안 공공정보가 상품으로 전환되는 것을 우리는 목도해 왔다. 향상된 전자 정보 처리 기기들은 모든 종류의 메시지와 이미지를 포장하고 요금 부과 기능을 크게 촉진했다.” (2000)

Dan Schiller(2007)에 따르면 정보와 커뮤니케이션 상품과 시스템의 등장에서 정치적 개입이 수행한 핵심적 역할은 다음과 같이 여러 영역에서 발견할 수 있다: (1) 텔레커뮤니케이션 분야 연구 개발에 대한 자금 지원; (2) 통신 시장의 “자유화”; (3) 서비스에 유리하도록 글로벌 무역 및 투자 규정 변경; (4) 이전까지 공개되어 자유롭게 접근할 수 있었던 정보에 대한 사유화; (5) 정보 사유 재산에 대한 법적 권리 강화.

대부분의 자금 지원은 군사 분야에 이루어졌다. Mosco(1982)가 지적했듯이, 1982년에 펜타곤에 직접 들어간 텔레커뮤니케이션 예산은 145억 달러인데, 이 금액은 그 해 미국의 모든 라디오 및 티브이 방송국에서 벌어들인 수익과 거의 같다. 모스코는 펜타곤을 “전자 산업 지형에 상당한 영향력을 발휘하는 자본 축적의 주축 세력”으로 보았다. Herbert Schiller(2000)는 컴퓨터와 기타 신기술, 정보 산업 그리고 정보화 시대 기반 인프라의 급속한 발전은 막대한 정부의 자금 지원이 없었다면 결코 일어나지 않았을 것이라고 확신했다. 그에 의하면, 제2차 세계 대전 이후 이 분야에 국가가 지원한 연구 개발 보조금과 지출은 1조 달러가 넘는 것으로 추정된다.

댄 실러가 언급한 정치적 개입의 마지막 두 분야는 1980년대 이후, 특히 1990년대 이후 지금까지, 자본주의 인클로저(enclosure)와 소위 디지털/정보 자본주의 부상에 매우 중요한 역할을 한 지식재산권(iprs)의 확산과 밀접하게 관련되어 있다. 지식재산권은 서비스 무역에 관한 일반 협정(GATS: General Agreement on Trade in Services)과 같은 초국가적 자유 무역 협정에 포함되었다. 이를 통해 정보의 개인 소유권은 세계적 차원에서 보장받을 수 있게 되었고, 이를 위해 각 국가는 국내법에 이를 반영했다. 결과적으로 미국의 이익은 정보의 자유로운 흐름 독트린을 자본주의 확장의 필수 요소로 간주하는 세계무역기구(WTO)의 보장을 받게 되었다. 이에 Daya Thussu(2005)는 “상품화의 증가와 함께 정보는 국제 경제에서 ‘핵심 전략적 자원’의 지위를 획득하게 되었다. 결과적으로 유통, 규제, 마케팅 및 관리가 점점 더 중요해졌다”라고 지적했다.

따라서 위 지적처럼, 새로운 지식재산권과 광범위한 커뮤니케이션 분야의 상품화는 세계 자본주의 지속적 확장의 필연적 결과도 아니고, 소위 (중립적이고 친절한 것으로 알려진) 포스트산업/정보화 사회를 향한 변혁의 결과물도 아니었다. 단지, 20세기 중반 이후 정치적으로 계획된 개입을 통해 과도할 정도로 촉진된 장기적 변화로 이해되어야 할 것이다: 막대한 재정 투자와 국제법 제정을 동반한 미국에 의해 적극적으로 추진된 새로운 지식재산권의 세계적 확장을 통해, 그리고 다른 한편으로는 지식재산권과 정보의 자유 흐름 독트린 (이 독트린에서 정보는 상품으로 이해된다) 촉진을 세계적으로 전개한 초국가적 합의를 통해 미국 통신 및 문화 대기업들은 세계적으로 확장할 수 있었다.

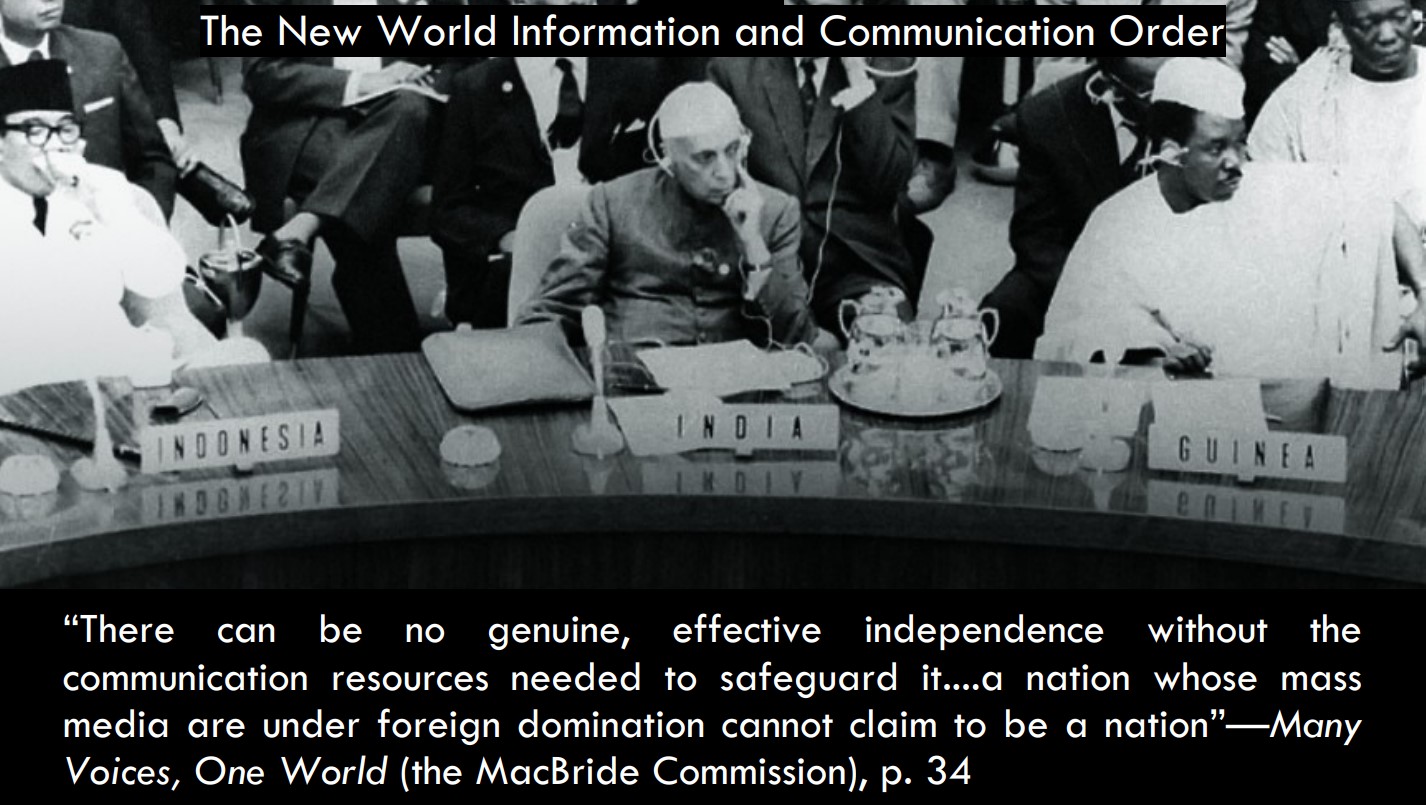

정보화 사회로의 변혁 과정에서 피할 수 없었던 것은 없었다는 사실은 아마 ‘신국제정보통신질서’(New World Information and Communication Order (nwico))를 위한 국제 운동가들의 시도에서 잘 드러난다. 비동맹 운동과 유네스코 후원 아래 진행된 이 지정학적 운동은 증가하는 세계 정보 불평등과 문화, 정보 및 커뮤니케이션의 상품화를 비판했다. 비록 이 운동은 실질적인 정치적 성공은 거의 거두지 못했지만, 보다 공정한 국제 질서를 촉진함으로써 이 분야의 대안적 발전 패턴을 제공하기 위한 시도를 적극적으로 했다. 이 운동은 그 미미한 정치적 성과에도 불구하고 국제 의사 결정 무대에 이 문제를 성공적으로 부각했으며, 불공평한 커뮤니케이션과 정보 흐름의 구조적 원인에 대한 비판을 통해 의문을 정면으로 제기했다. 이 운동 지지자들은 종종 문화 제국주의라는 용어로 불리던 이 문화적 불평등을 전 세계 자본주의 내 경제적 지배와 연계시켰다. Kaarle Nordenstreng(1993)에 따르면, 계급 간 불평등과 적대 문제는 신국제정보통신질서 운동 초기부터 다루어졌었고, 이전까지 거의 가려졌던 이 주제는 이들의 목소리를 통해 국제 사회에 처음으로 알려지게 되었다.

시민사회와 비판적 미디어 커뮤니케이션 학자들도 이 운동에 큰 영향을 미쳤다. 구조적 의존성에 기반한 착취적이고 불평등한 국제 질서에 대한 대안이 유네스코 맥브라이드 위원회(MacBride commission)에 의해 제안되었으며, 맥브라이드 위원회는 정보를 받을 권리, 의사소통할 권리, 언론의 자유에 대한 개념화 등을 통해 커뮤니케이션을 민주화하자는 혁신적 제안을 추진했다. 이 개념들에 대한 새로운 이해는 그간, 이 권리들을 추상적이고 개인 차원으로 종종 축소했던 전통적 정의는 일부분만 차용했다. 대신 이 제안은 이 개념들을 특정한 구체적 권리, 예를 들어 매스 커뮤니케이션 수단에 접근할 수 있는 권리 그리고 더 넓은 사회 경제적, 문화적 권리와 연계시켰다. 비록 신국제정보통신질서 운동은 결과적으로 성공하지 못했지만, 그 운동의 발견과 제안은 오늘날까지도 매우 중요한 자산으로 남아있다.

'세상 이야기' 카테고리의 다른 글

| 자본주의에서 커뮤니케이션의 상품화 (5/5) - 디지털 자본주의 이해하기 (9) (4) | 2023.08.26 |

|---|---|

| 자본주의에서 커뮤니케이션의 상품화 (4/5) - 디지털 자본주의 이해하기 (9) (0) | 2023.08.02 |

| 자본주의에서 커뮤니케이션의 상품화 (2/5): 상품 물신성 그리고 끊임없는 상품화 - 디지털 자본주의 이해하기 (9) (0) | 2023.05.10 |

| 자본주의에서 커뮤니케이션의 상품화 (1/5) - 디지털 자본주의 이해하기 (9) (0) | 2023.02.28 |

| 계급의 시대는 가고 네트워크의 시대가 도래했는가? (2/2) - 디지털 자본주의 이해하기 (8) (0) | 2023.01.16 |