** 찾아주신 분께 안내드립니다. 다음 블로그의 수정/편집 어려움이 있읍니다. 보다 나은 가시성/가독성을 위해 같은 제목/내용의 '네이버 포스트(링크)' 를 권장합니다.

역자 머리말

이전 블로그 ‘사회민주주의를 뛰어넘어(上, 下)’는 비록 1985년도에 쓰인 에세이지만 저자들의 고민 - 자본주의 사회 속에서 사회주의를 어떻게 태동시키고 부화시킬 수 있을 것인가? - 은 35년이 지난 2020년 현재도 여전히 유효한 질문이자 화두다. 에세이 저자들은 이에 대한 대안으로 ‘혁명적 개혁주의(revolutionary reformism)’ 개념을 도입한다. 가슴은 뜨거운 열정으로 혁명을 지향하되 머리는 냉정하게 자본주의 사회 내 개혁에 충실하자는 원칙적 논리다. 저자들도 이 원칙은 각 나라마다 다양한 형태로 발현될 것이라고 지적했듯이 원칙적으로는 수긍하지만 그 실천적 각론은 여전히 손에 쉬이 잡히질 않는다.

아래 에세이의 저자 Bhaskar Sunkara는 위 저자들과 같은 고민의 연장 선상에서 2020년 대선 주자로 나온 버니 샌더스가 이 ‘혁명적 개혁주의’ - 저자의 표현으로는 ‘계급투쟁 사회민주주의(class-struggle social democracy) -를 과연 미국에서 구현할 수 있을지를 20세기 초 프랑스 사회주의 정부의 악전고투를 인용하면서 분석한다. 아래 에세이는 2019년 2월에 작성된 것이므로 버니 샌더스의 대권 도전 실패 훨씬 전이다.

=========

권력의 행사(The Exercise of Power)

BY

버니 샌더스의 “계급투쟁 사회민주주의(class-struggle social democracy)”는 성공하기 매우 어렵다. 만약 그가 당선된다면 그는 타협하라는 구조적 압력에 직면할 것이다: 자본주의 국가를 운영하기 위해서는 기업의 이익을 보전해 주는 것이 필요하다. 우리는 파업과 시위를 통해 우리만의 압력을 창출할 필요가 있다.

1930년대에 프랑스 사회주의자들은 공산주의 분파에게 그들의 제조업 노동계급 베이스의 상당 부분을 이미 잃었다. 당은 사회주의로 가기 위한 방편으로 개혁적 노선을 선택한 것처럼 보였지만 그들의 목적은 여전히 노골적인 막스주의 용어들로 표현되었다.

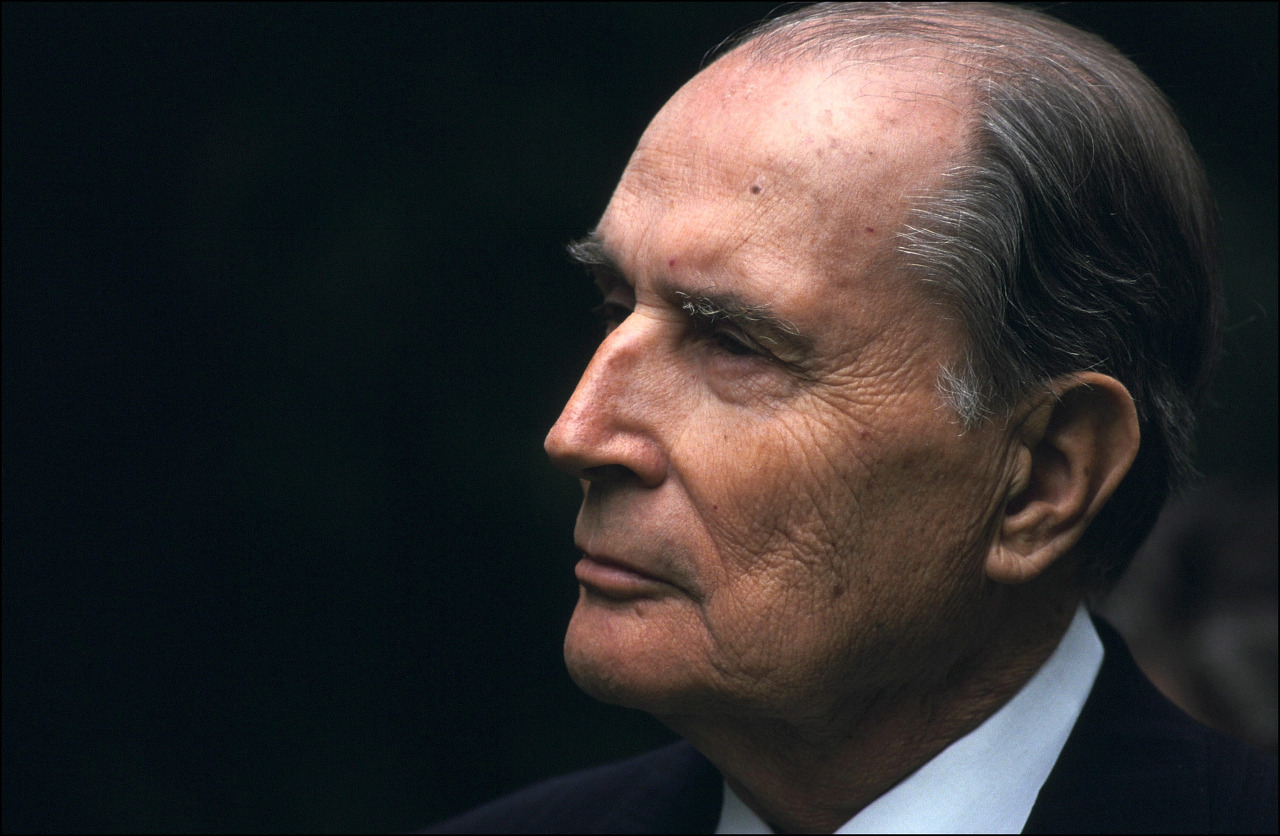

1920년대 내내 사회주의당(SFIO)의 재구축 과정에서 당의 지도자 Leon Blum (레옹 블룸)은 왜 그리고 어떤 조건하에서 사회주의자가 집권할 수 있느냐는 질문과 씨름해야 했다. 그는 “권력의 행사(exercise of power)” (사회주의 토대를 준비하기 위한 집권)와 “권력의 정복(conquest of power)”(자본주의의 실질적 해체)을 구분했다. 결과적으로 Blum은 파시스트의 손아귀에서 벗어나기 위한 “권력의 장악(occupation of power)”에 만족해야 했다.

유태인 출신 급진파 Blum이 1936년 집권하자 반유태인 정치인 Xavier Vallat(재비어 벨라)는 “역사상 처음으로 이 고대 갈로로만 영토가 유태인에게 지배받게 되었다”라고 불만을 토로했다. 수상이 되기 직전, Blum은 우파 폭도들에 의해 차에서 끌어 내려져 죽기 직전까지 폭행을 당하게 된다. 얼굴이 부은 채 붕대에 칭칭 동여 맨 그의 사진이 1936년 3월 9일 타임지 표지를 장식했었다.

유럽에서 나치즘이 대두하던 이 어두운 시대에 “권력의 장악”은 인민전선(Popular Front) 연정 추구 과정에서 충분히 고상한 것처럼 보였다. 권력을 장악했다는 것은 설사 원하는 개혁을 성취하지 못한다 하더라도 향후 권력의 정복 혹은 행사에 필요한 조건들을 우파들이 잠식하는 것을 막을 수 있다는 것을 의미한다고 보았기 때문이다.

그러나 Blum 정권이 집권했을 때 기대치 못한 일이 발생했다 - 노동자들의 욕망이 폭발했다. 인민 전선당의 대단한 선거 승리에 만족하지 못한 채 노동자들은 파업에 돌입했고 공장을 점령하면서 생산을 마비시켰다.

SFIO의 급진적 좌파의 지도자였던 Marceau Pivert(마르세유 피베)는 새로운 환경에서 “모든 것이 가능하다”라고 선언했다. 이에 자본가들은 Blum에게 질서 회복을 요구했다. 아무튼 결과적으로 노동자들의 파업 권리와 노조 결성권 그리고 대폭적 임금 상승을 인정하는 마티뇽 협정(the Matignon Accords)의 체결을 가져왔다. 노동자들에게는 또 실업보험과 2주간의 유급휴가가 주어졌다. 지쳤지만 기쁨에 넘친 수백만 명의 사람들이 그 해 여름 처음으로 산과 바다에 넘쳐났다. 이 개혁이 노동자들에게 안겨준 자존감(dignity)은 부인할 수 없다. 비록 이 결과물은 블럼의 정책 때문이 아닌 민중들의 저항 덕분이지만 아무튼 인민전선(the Popular Front)이 집권하지 않았다면 가능하지 않았을 것이다.

물론 이 사회민주주의의 딜레마는 멀지 않은 시간에 명백해졌다: 자본주의는 성벽으로 둘러쌀 수 있는 요새가 아니라 역동적이며 움직이는 대상이다. 일단 목표 한 바가 성취되면 이후 계속 노동자를 동원하는 것은 어려운 반면 자본은 이 노동자들의 성취를 잠식할 구조적 힘을 가지고 있다.

레옹 블룸은 죽기 전 Tribune에 다음과 같이 기고했다: “ 자본주의 사회의 틀 안에서 권력도 없는 상태에서 그 사회를 전격적으로 변화시키는 임무보다 더 힘든 정부의 임무는 아마 더 없을 것이다.”

1936년 5월과 6월 소요의 급증은 개혁에 대한 기업의 역공을 촉발시켰다. 정치적 불안이 증가함에 따라 블럼의 중산계급 연정 파트너들은 싸움 대열에서 이탈했다. 지도부는 더 급진적 조치를 취할 지지도 의지도 없었다. 블럼은 1년이 지나자마자 권좌에서 밀려났다.

이런 역사에도 불구하고 왜 미국의 사회주의자들은 버니 샌더스에 관심을 가지는가? 그의 지향점은 사회민주주의로 심지어 개혁주의적 사회주의를 지향하는 블럼과도 다르다. 블럼 당시의 노동계급의 투쟁 의지도 이번 그의 선거에서 기대할 수 없다. 그리고 그의 캠페인은 급진정당 - 우리는 심지어 노동자의 이익을 대변하는 단일 정당도 없다 (2020년 뉴질랜드 선거에서도 마찬가지로 노동자의 이익을 대변하는 단일 정당이 없다) - 의 협력도 기대할 수 없다.

끈질긴 생존력에도 자본주의는 그 불평등으로 여전히 대중의 저항을 불러일으키고 있다. 수십억 명의 사람들은 그들이 직면한 이 불평등에 분개한다. 그러나 오늘날 미국은 지난 150여 년간 거의 모든 사회주의적 진보에서 요구되었던 필수적 요소 3개를 결여하고 있다: 대중 정당, 활동가 기반 그리고 동원 가능한 노동계급.

간단히 말해, 사회주의 사상에 대한 괄목할 만한 부활에도, 미국 민주사회주의의 최근 성장에도, 알렉산드리아 오카시오 코르테즈와 같은 좌파 지도자의 인기에도 불구하고 미국의 사회주의 운동은 비교할 수 없을 정도로 취약한 상태다. 그러나 우리는 거리의 대중운동이 갑자기 출현하기를 기다릴 수는 없다. 우리는 수백만 명의 대중에게 우리의 메시지를 전달할 기회로써 선거를 활용할 필요가 있다. 이는 선거에서 승리해 “권력을 행사”하기 위한 필요를 뛰어넘어 미래의 보다 급진적 변화의 토대를 마련하기 위함이다.

다른 말로 우리는 버니 샌더스의 대통령 당선이 필요하다. 샌더스는 사회민주주의 요구를 지지한다. 그러나 그의 요구는 근대 사회민주주의의 요구와는 거리가 멀다. 전후 사회민주주의는 기업, 노동자 그리고 국가 간 노사정 3자 협약을 위해 계급 간 충돌을 억제하는 수단으로 변질되었지만 샌더스는 계급 적대의식과 밑으로부터의 운동의 부활을 지지한다.

샌더스에게 개혁은 엘리트들과의 대결을 통해서 가능하다. 미국 경제와 공동 번영의 회복을 위해 나라 전체가 같이 노력하자고 얘기하기보다는 보다 안정적 정착을 위해 기업가들과의 타협을 추구하기보다는 샌더스의 운동은 “백만 그리고 억만장자”로부터 당연한 우리의 것을 되찾기 위한 ‘정치적 혁명”을 창조하는 것이다. 그의 정책은 계급 전선을 따라 양극화된다: 그의 정책은 실제 이 것을 원한다.

샌더스는 청년 사회주의 동맹과 이후 노조와 시민 단체 조직 속에서 성장한 사람이다. 그의 세계관은 이런 평범하지 않은 배경 속에서 형성되었다. 그는 보다 강력한 사회주의적 요구 대신 중도적 대안을 추구하지 않고 오히려 노쇠한 리버럴 중도 대신 급진적 대안을 추구한다.

이해하기 쉬운 언어를 사용(감사하게도 그는 나와 같이 1세기가 넘은 유럽 사회주의 용어들을 사용하지 않는다)하면서 사람들의 필요와 분노를 연계시킨다. 샌더스는 2020년 선거에서 승리할지도 모른다. 그러나 그 후 그는 무엇을 할 것인가?

이 질문은 샌더스의 “계급투쟁 사회민주주의”가 성공하기가 지극히 어렵다는 사실과 연계되어있다. 대권에 도전하는 자들은 타협에 대한 달콤한 대가와 구조적 압력에 동시에 직면하다: 자본주의 국가를 운영하기 위해서는 기업의 이익을 보전해주는 것이 필요하다.

우리의 결론은 불확실하지만 우리 자신의 압력을 창조하는 것을 포함한다. 거리 시위와 파업은 다스리기 힘든 후보가 재분배 어젠다로부터 피해 가는 것을 견제하게 만들며 개혁주의자들이 당선되면 기업가들이 그들에게 양보하도록 압력을 가할 수 있게 한다. 당선된 공직자들도 이런 행위를 쉽게 수행할 수 있는 정책을 밀어붙일 수 있을 것이다.

일견 이 이슈는 버니 샌더스에 관한 것으로 보일지 모른다. 하지만 이것은 당신 그리고 변화를 만들고자 하는 노동자의 잠재적 힘에 관한 것이다.

역자 맺음말

이 에세이 저자의 이전 에세이 '사회민주주의는 좋다. 하지만 충분할 만큼은 아니다(Social Democracy Is Good. But Not Good Enough)'의 한 부분을 번역함으로써 맺음말을 대신한다.

‘지난 세대 많은 사회민주주의자들은 강한 사회적 권리가 향유되었던 사회에서 자본가들이 투자를 하지 않으려 했던 것을 알고 있다. 1970년대와 1980년대에 이런 사태를 방지하기 위해 자본에 대해 통제력을 강화하기 위한 중요한 시도들이 있었다.

스웨덴 노동연맹 내 좌파 사회민주주의자들은 향후 25년간 법인 소득에 대한 과세를 통해 주요 스웨덴 기업의 사회적 소유화를 달성하기 위한 Meidner Plan을 추진했었다. 사회주의자가 이끌고 공산주의자가 지지했던 프랑수와 미테랑 대통령의 프랑스 정부는 1981년부터 1983년 사이에 프랑스 산업의 25%를 국유화했으며 노동자의 권리를 급진적으로 확대했다.

물론 이 시도들은 모두 실패했다. 프랑스는 자본가들의 파업에 직면했으며 스웨덴의 사회민주주의 정부는 이런 자본가의 파업에 겁을 먹고 Meidner Plan의 도입을 철회했다. 기업가들의 투자 지연은 프랑스에 경기 수축을 가져왔고 그 결과 1985년 의회 선거에서 보수당의 승리로 이어졌다. 미테랑 대통령은 국유화된 기업을 다시 사유화했으며 궁핍 정책을 도입해야 했다.'

'세상 이야기' 카테고리의 다른 글

| 자본주의는 축구를 어떻게 망쳐놓았는가 (0) | 2020.08.06 |

|---|---|

| 인종차별적 환경정책(environmental racism)은 무엇인가? (0) | 2020.08.05 |

| 사회민주주의를 뛰어넘어 (下) - 대안시리즈 13 (0) | 2020.07.30 |

| 사회민주주의를 뛰어넘어 (上) - 대안시리즈 13 (0) | 2020.07.24 |

| ‘브롱스 클라쓰’ㅡ '의사당을 무너트려라! (Knock down the House!)' - 대안시리즈 12 (0) | 2020.07.19 |