* 블로그를 찾아주신 분께 안내드립니다. 다음(daum) 블로그의 편집 에러와 한계로 교정/편집에 어려움이 있습니다. 같은 제목/내용의 '네이버 포스트'를 권장합니다.

소개말

다른 주제를 공부하면서 참고한 2018년 센서스에서 한국 교민(Korean ethnic group)에 대한 통계들 중 관심이 가는 몇 개를 옮겨 본다. 발표된지 꽤 지난 자료인 까닭에 이미 교민 미디어에서 이를 다룬 적이 있나 잠깐 둘러봤지만 없는 것 같다. 2018년 현재, 뉴질랜드 한인들에 대한 조감도적 이해에 도움이 될 것이라고 본다. 아래 그라프들은 Stats NZ의 웹사이트에서는 복사가 안되어서 익숙하지 않은 google spreadsheet를 이용해서 만들었기 때문에 세련된 것과는 관계가 먼 투박한 프레젠테이션이지만 이해하는데에 큰 장애는 안되리라 본다.

뉴질랜드 한인 현황

한인 인구 현황

| 인구 : | 35,664 명 | 중간(median) 나이 : | 33.2세 |

| 남성 : | 16,731 명 | 여성 : | 18,933 |

아시안 전체 인구와 비교한 인구 변동

| 2006년 | 2013년 | 2018년 | |

| 한국인 | 30,792 명 | 30,171 명 | 35,664 명 |

| 아시안 | 354,552 명 | 471,708 명 | 707,598 명 |

한국인 숫자는 게걸음을 하는 동안 아시안 전체는 동 기간 2배 증가했다. 지난 2013년의 절대 숫자가 줄어드는 위기(?)로부터 반등하는 데에는 성공했지만 동 기간 다른 에스닉 그룹에 비하면 미비한 수준이다. 2006년부터 2018년 기간, 중국인은 1.68배 증가(147,570 → 247,770), 인디언은 2.29배 증가(104,583 → 239,293)했으며 특히 2006년에는 한국인의 절반 숫자 정도에 불과했던 필리피노는 괄목할 만한 4.29배의 증가(16,938 → 72,612)를 기록해 이제 한인 교민 숫자의 두배를 넘었다. 왜 이렇게 한국 교민만 횡보를 하는지에 대한 고찰은 다음 기회로 미루기로 한다.

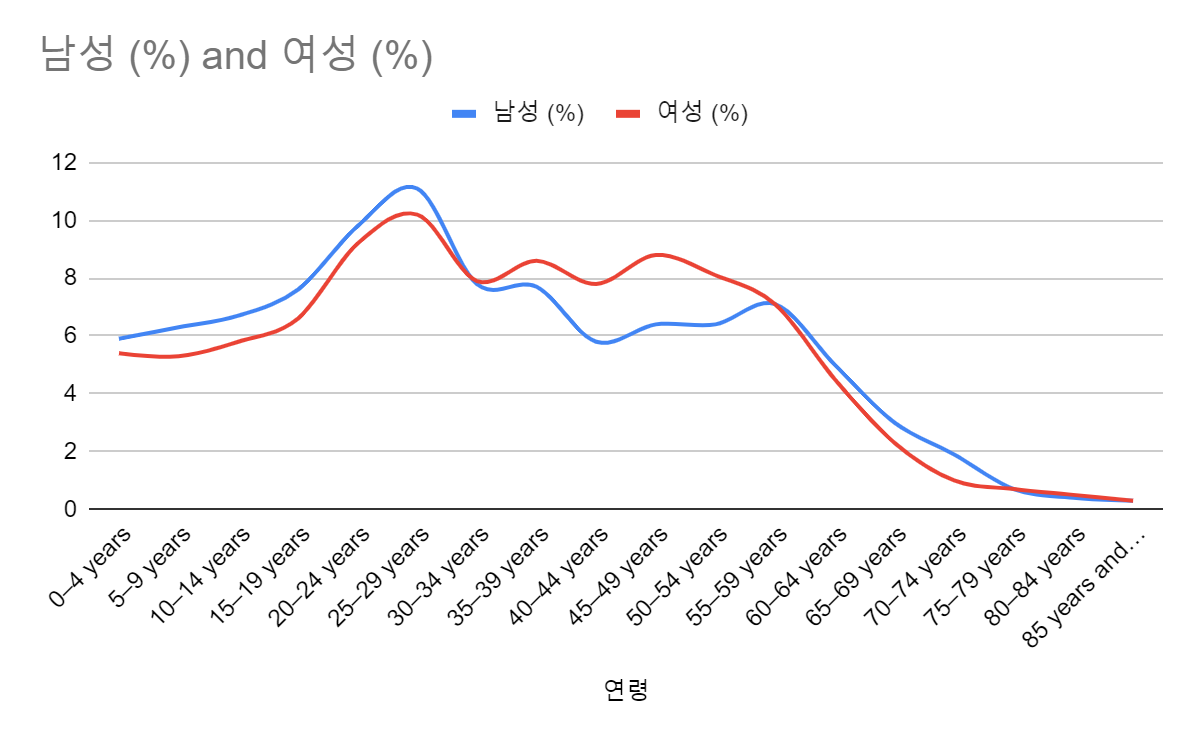

한인의 성비와 연령 분포

30세 이전까지는 남초현상을 보이던 성비가 30세~55세 구간에서 현저한 여초비율을 보인다. 이 현상이 여전히 기러기 아빠가 많기 때문인지 그 원인을 파악하기 힘든 것이 아래의 비슷한 기러기 아빠 현상(Astronaut family)을 가지고 있을 것으로 추정되는 중국인 이민자가 포함된 아시안 전체의 성별과 연령대 분포도는 이 연령대에 유의미한 여초 현상을 보이지 않고 있기 때문이다. 특히 40세 ~ 54세 연령대 남성의 경우 갑자기 증발한 것처럼 그 숫자가 감소하다가 다시 55세가 되면서 회복하는 특이한 모습을 보이고 있다. 이는 30세 주변을 정점으로 균일한 감소폭을 보이는 아래 아시안 이민자의 연령대 분포와도 비교가 된다.

아시안의 성비와 연령 분포

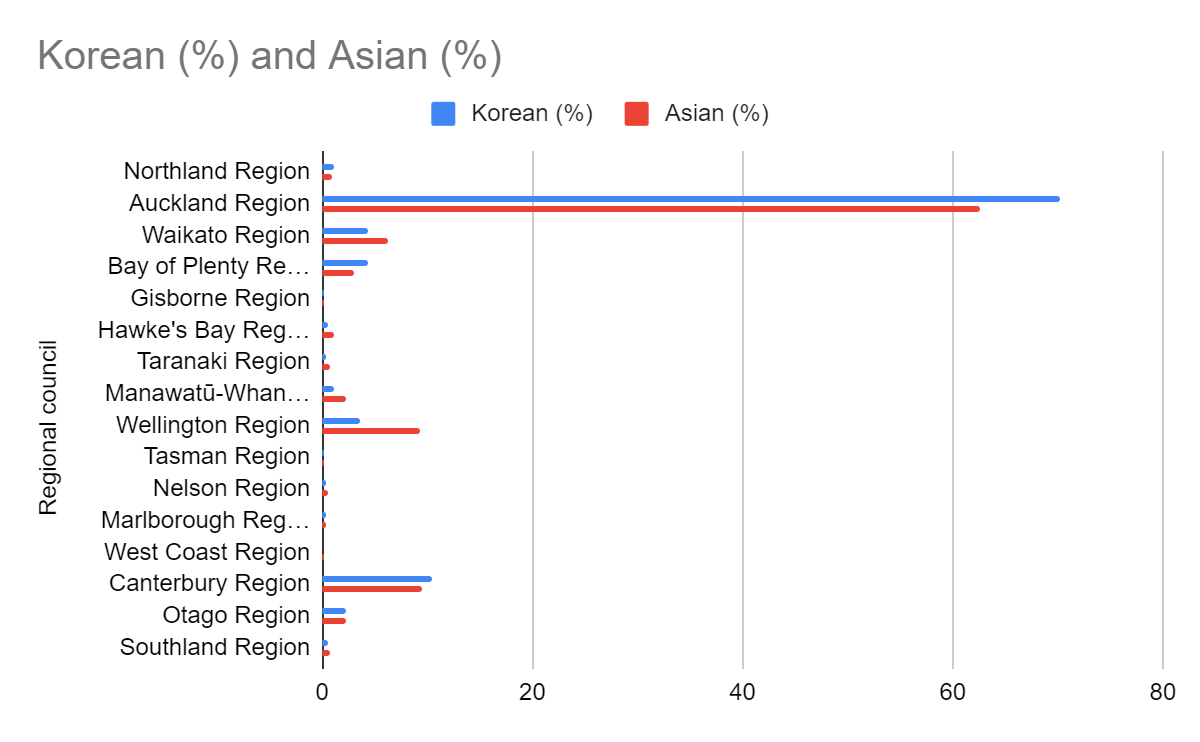

거주 지역

다른 아시안에 비해서도 오클랜드 사랑이 심한 것을 알 수 있다.

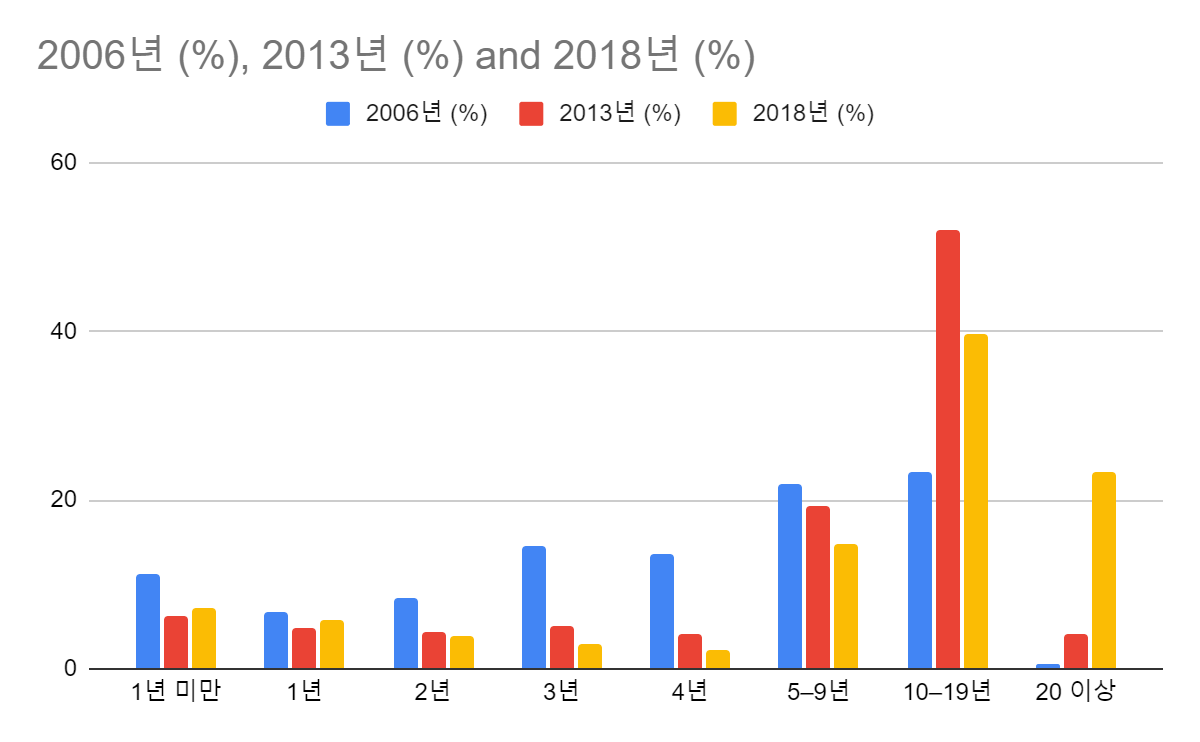

뉴질랜드 거주 기간

이민 역사가 깊어지면서 한인들의 뉴질랜드 평균 거주기간이 늘어나고 있다. 1990년대 이민 온 1세대와 1.5세대가 급격히 20년 이상 거주 그룹으로 편입되고 있어 신규 이민자가 대폭 유입되지 않는 한 20년 이상 거주 그룹이 가장 높은 비율을 차지할 날도 얼마 남지 않은 것으로 보인다.

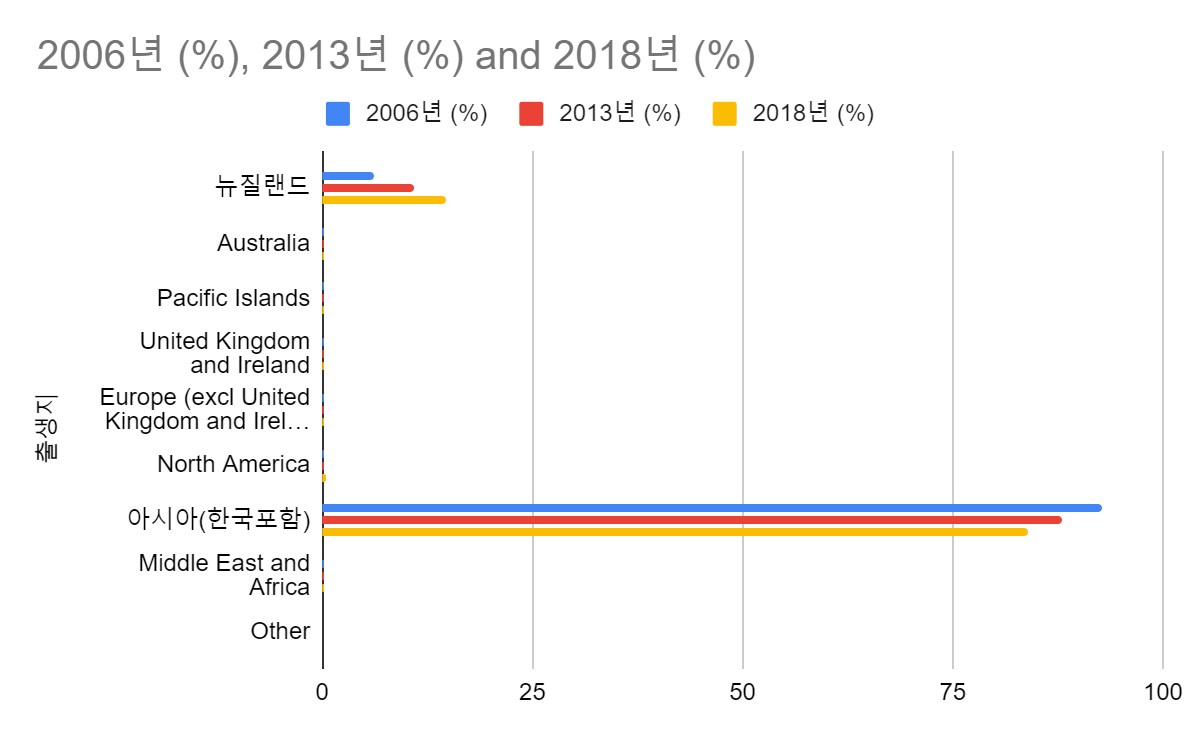

출생국가 현황

한국으로부터의 신규 이민이 여전히 활성화되었다면 위 그라프와 같이 일방적으로 뉴질랜드 출생자 비율이 증가하지 않았을테지만 결과적으로 뉴질랜드에서의 2세 태생이 신규이민자를 능가가는 형상이다.

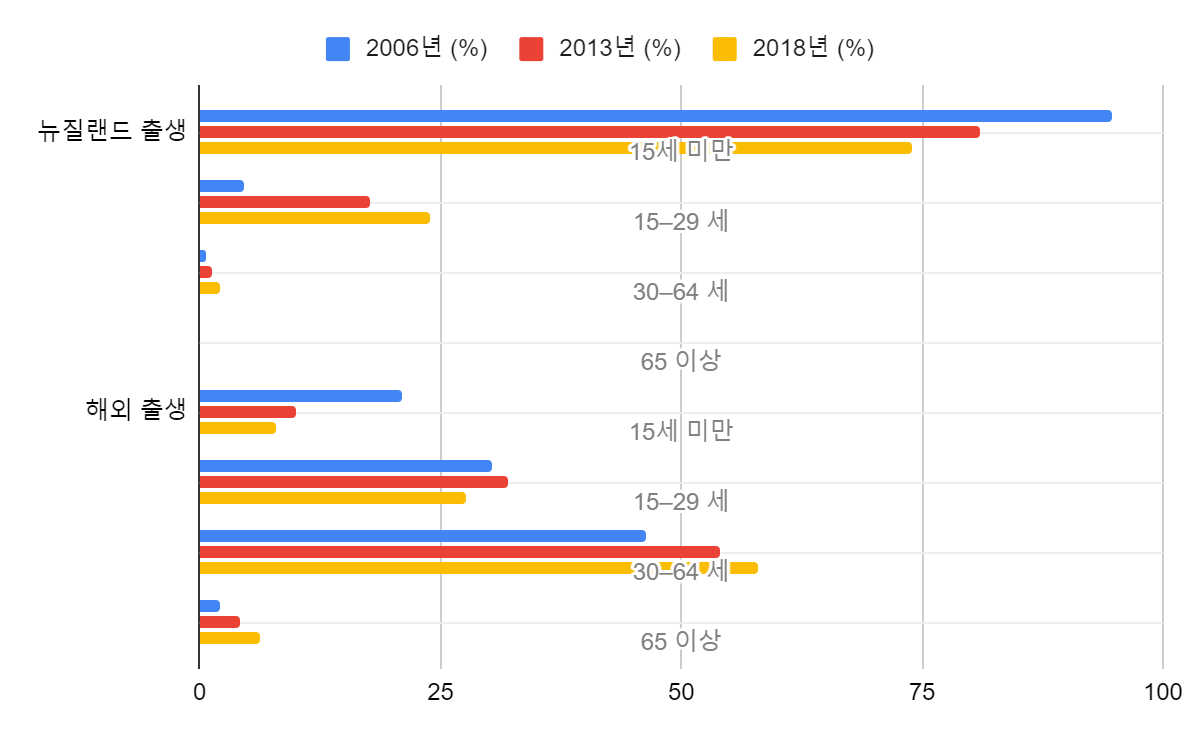

연령별 출생국가 현황

최근 15년 신규 한인 이민자의 유입이 저조한 상태에서 이민 역사가 깊어지는 한인 사회를 반영하고 있다. 개인적으로 이 도표에서 흥미로운 사실을 발견했다. 아주 소수(0.1%)라 이 그라프에는 잘 안보이지만 65세 이상 응답자 중 뉴질랜드에서 태어난 사람(들)이 있는 것이다. 2013년 센서스에서는 이 그룹의 숫자가 없었는데 2018년에 새롭게 등장했다. 대략 1949년부터 1953년 사이에 뉴질랜드에서 태어난 것인데 우연인지 모르지만 이 기간은 한국 전쟁 기간과 겹친다. 한국 사람이라곤 전혀 없다시피했을 당시 뉴질랜드에서 태어나고 이후 철저하게 파케하/마오리 사회에서 성장했을 것으로 추측되는 이 응답자는 센서스에서 자신의 에스닉 정체성 - 물론 복수로 응답했을 수도 있다 - 을 Korean이라고 밝혔다. 이 응답자의 인생 역정이 궁금하다. 과연 부모님도 한국인인지 그렇다면 그분들은 한국 전쟁을 피해 뉴질랜드에 온 것인지 아니면 한분만 한국인이고 다른 분은 뉴질랜드 사람인지 등 등.

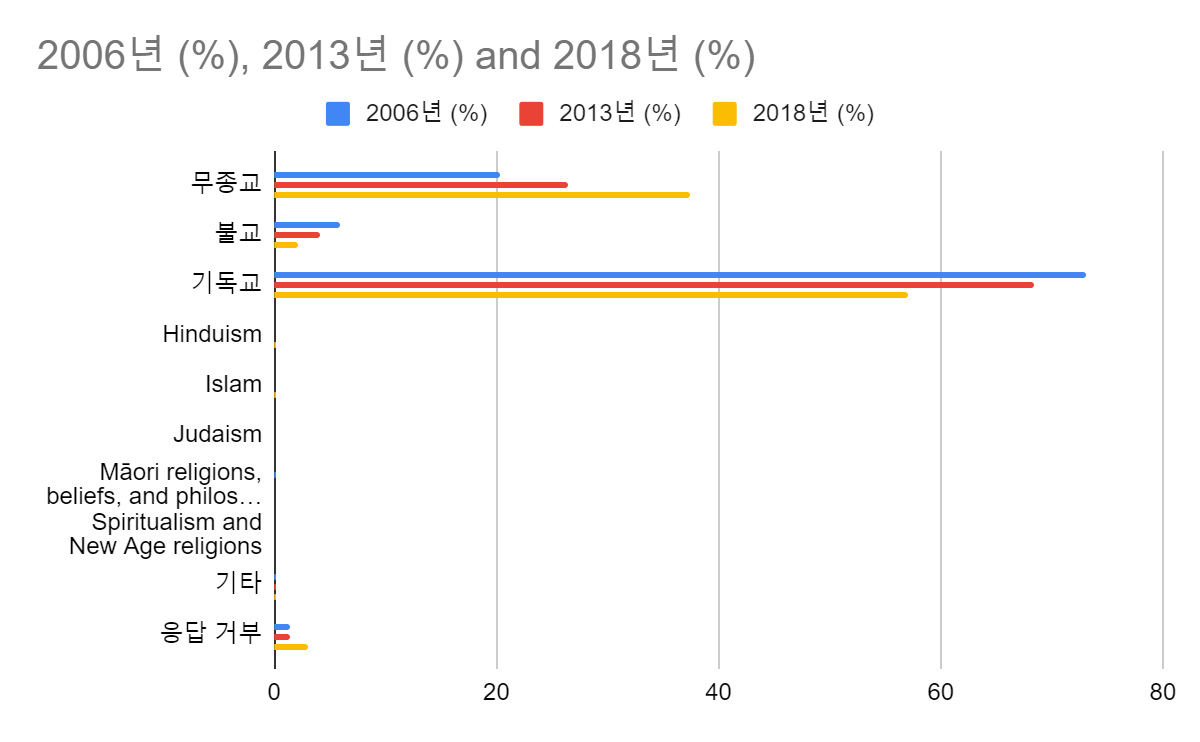

종교 성향

기독교 불교 가릴 것없이 점점 무종교인 비율이 늘고 있다. 서구 현대인의 탈종교 움직임은 전 세계적 현상이기도 한데 한국인 이민자의 종교 활동은 이민 사회에서 한인교회가 이민자에게 제공하는 물질적 정서적 서비스 특성상 이런 흐름과 관계없이 왕성하곤 했다. (관련해서 이전 포스트 ‘이민사회 한인교회를 생각하다’를 참조하시기 바란다). 하지만 이 역시 지난 15년 한국인 신규 이민자의 저조한 유입에 따라 이들의 교회서비스에 대한 수요가 줄어든 것도 이 흐름에 기여했다고 보여진다.

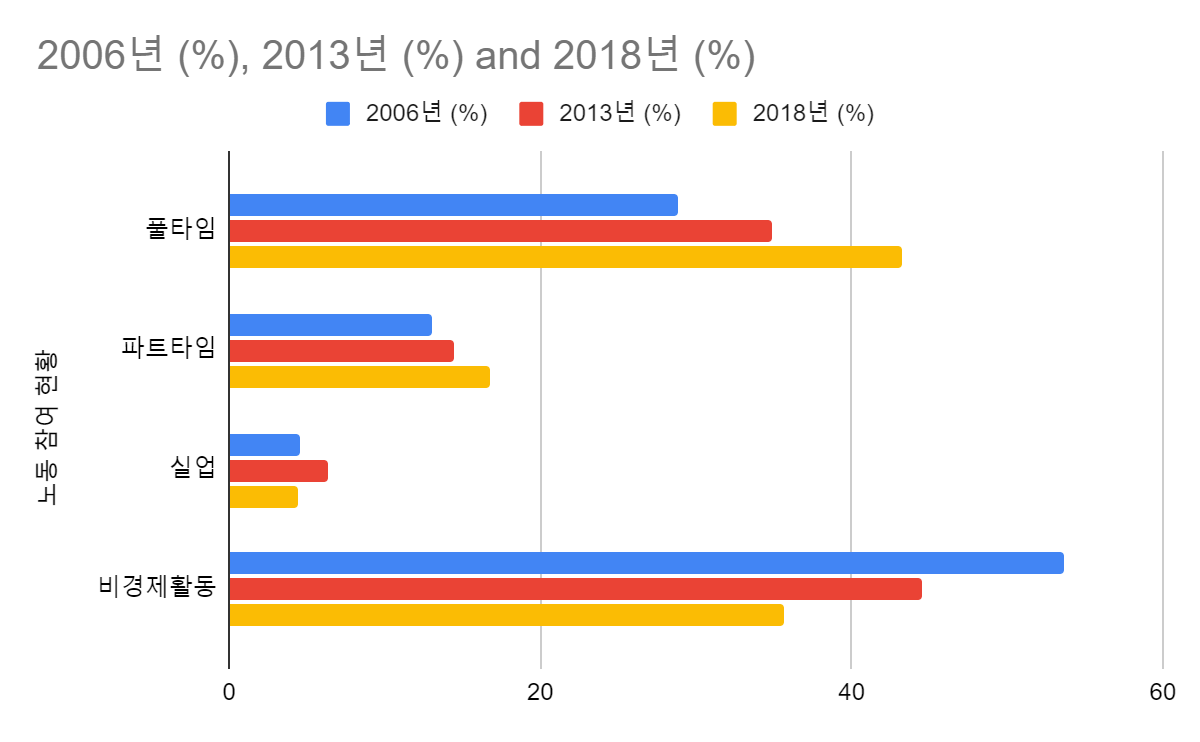

노동인구의 분포

풀타임 파트타임 모두 증가했는데 이는 그라프가 명확히 보여주듯 이전까지 노동시장에 참여하지 않았던 그룹, 가령 전업 주부,이 노동시장에 참여하였기 때문이다. 이 그룹이 노동시장에 참여하게 된 배경에 대한 공부는 없는 상황인데 이전처럼 가장의 수입만으로는 가정의 생계를 유지하기가 어려워서 그럴 수도 있을 것이다. 이는 많은 교민들의 비즈니스와 직장이 교민공동체를 상대로 하고 있음과 지난 15년간 신규 이민자의 유입이 매우 저조함을 고려했을 때 가능한 원인이라고 볼 수 있다. 또 다른 원인은 1990년대와 2000년대 취학 연령 자녀를 가졌던 1세대가 자녀가 독립함에 따라 취업 활동을 할 수 있는 여건이 마련되어서 딱히 생계를 위해서라기보다 사회활동 차원에서 노동시장에 뛰어든 측면도 있을 수 있을 것이다.

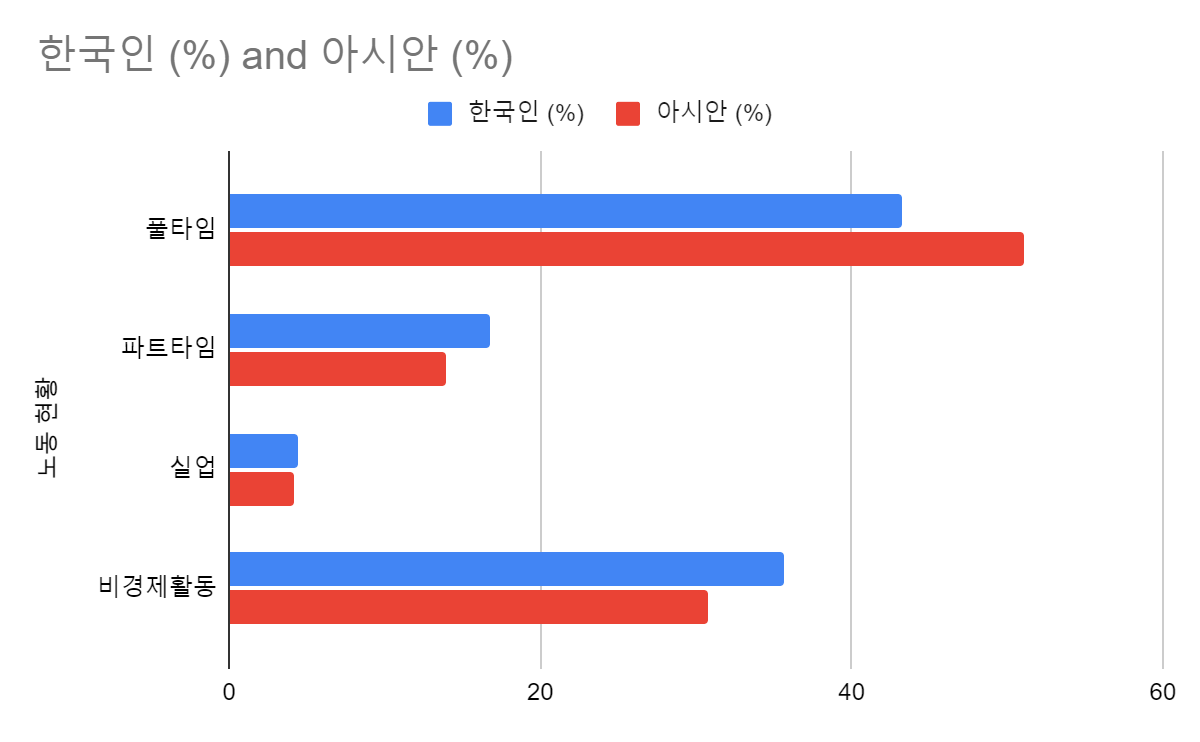

허지만 아래 그라프에서 보여지듯 한인은 다른 아시안 이민자에 비해서는 여전히 소극적으로 노동시장에 접근하는 상황이다.

한인과 아시안의 노동인구 분포 비교

2020년 기준, 뉴질랜드의 ‘비경제활동인구(Not in the labour force)’가 30%임을 고려했을 때 한인들의 노동시장 참여율은 여전히 낮은 편이다. 특히 65세 이상의 한인의 노동 시장 참여는 아래 그라프에서 보이듯 뉴질랜드 65세 이상 인구의 21%가 노동시장에 참여하고 있음을 고려해볼 때 현저히 낮은 숫자다.

| 남성 |

여성 |

|||||

| 15–29세(%) | 30–64 세 (%) | 65세이상(%) | 15–29세(%) | 30–64세 (%) | 65세이상(%) | |

| 풀타임 | 13.3 | 38.6 | 0.9 | 11.2 | 23.7 | 0.2 |

| 파트타임 | 6.1 | 6.9 | 0.6 | 6.7 | 12.5 | 0.3 |

| 실업 | 2.4 | 1.9 | 0.1 | 2.0 | 2.4 | 0.0 |

| 비경제활동인구 | 13.4 | 9.6 | 6.3 | 11.3 | 24.4 | 5.1 |

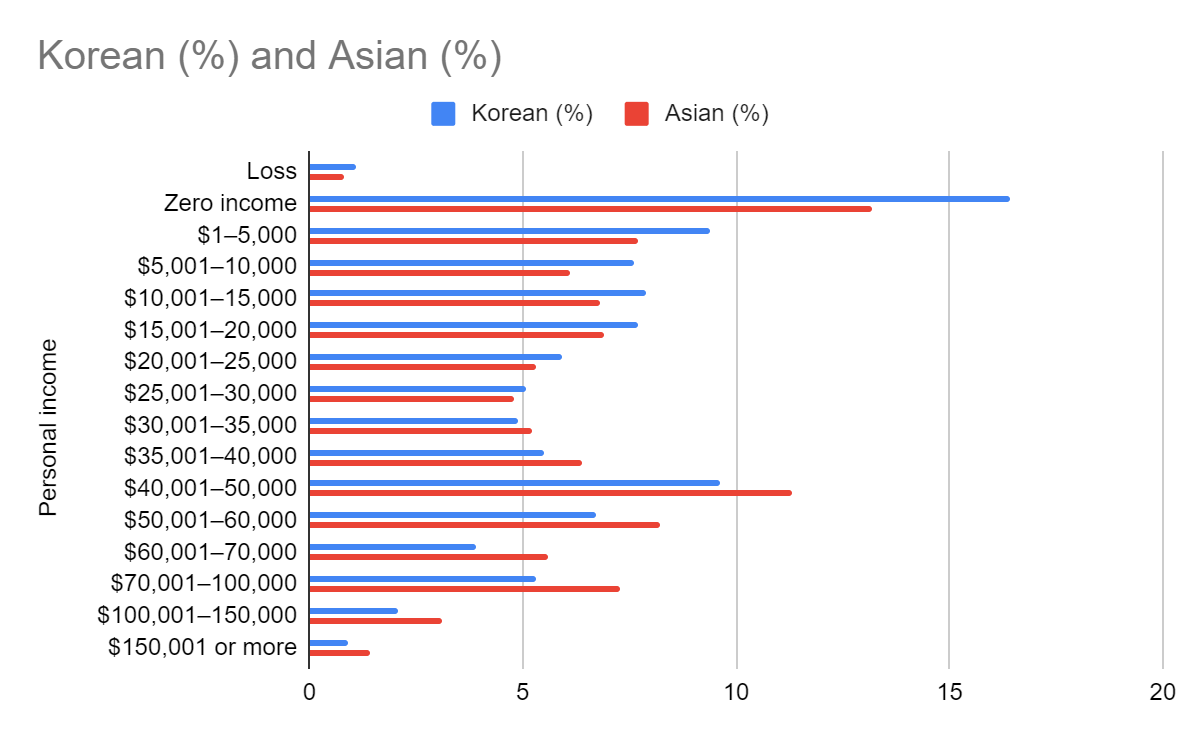

그럼 노동시장 참여가 상대적으로 높지 않은 한인들의 개인 소득이 높느냐면 그렇지도 않다. 아래 그라프는 아시안 평균과 비교한 한인들의 소득 비교인데 연 3만불 이하 소득에서는 한인들은 높은 비율을 보이는 반면 그 이상 고소득으로 갈 경우 한인들이 아시안 평균 소득보다 많이 뒤쳐짐을 볼 수 있다. 특히 2020년 기준, 뉴질랜드 임금 노동자 시간당 평균 소득이 $33.81(연봉으로 환산하면 대략 7만불)임을 감안하면 한인들의 낮은 소득 수준을 쉽게 알 수 있다. 센서스 응답자 중 연봉 7만불을 넘는 한인은 8.3%에 그쳤다.

한인과 아시안의 소득 비교

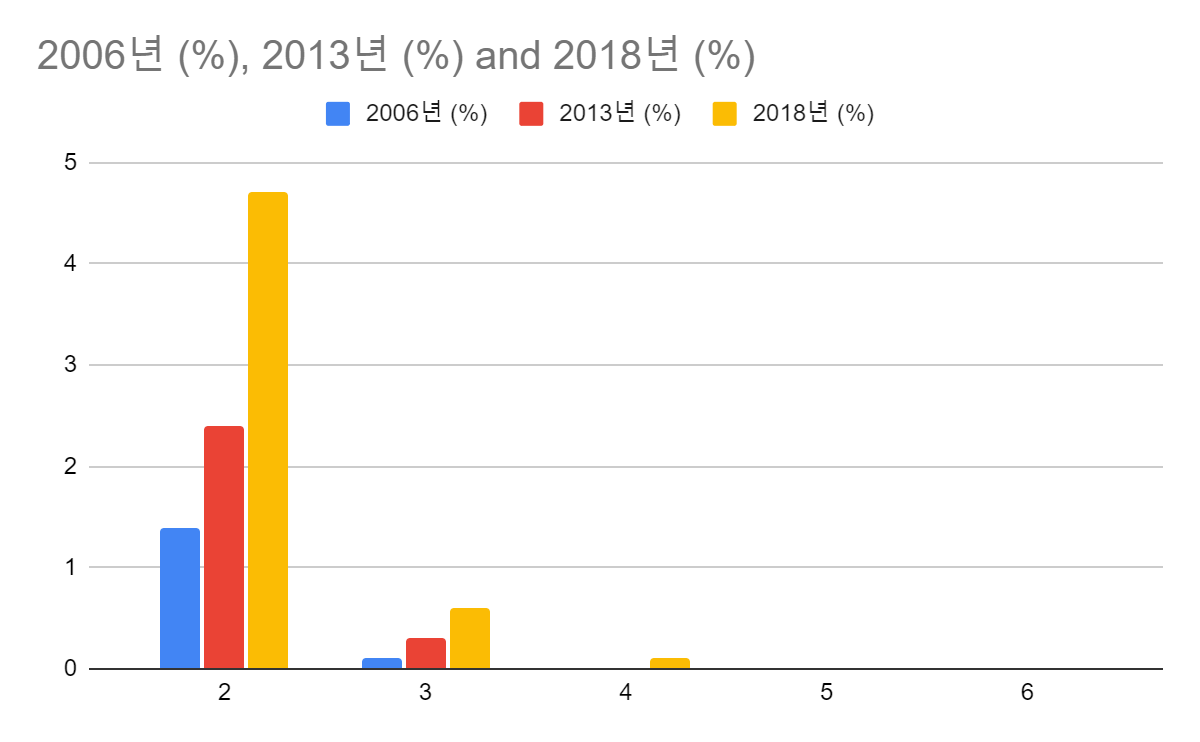

마지막으로 이민사회의 ethnicity에 관심을 가지고 있는 사람으로서 가장 흥미롭게 본 것은 아래 도표다. 자신의 에스닉 정체성을 하나가 아닌 복수로 규정한 그룹이다. 즉 이들은 자신의 ethnicity를 묻는 질문에 대해 한국인이라고 tick함과 동시에 다른 ethnic identity에도 tick을 한 사람들이다. 대표적으로 생각할 수 있는 그룹은 혼혈이다. 예를 들어 파케하와 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어난 혼혈 2세는 자신의 ethnic identity를 묻는 항목에 Korean과 New Zealand European을 동시에 틱할 수 있을 것이다. 심지어 자신에게서 3개 이상의 ethnic identity를 발견한다고 답한 이들도 있는데 이 복수 정체성 소유자들의 숫자가 가파르게 증가함을 확인할 수 있다.

이들의 숫자를 다 합하면 전체 한인의 5.4%를 차지하는데 2018년 센서스 상 한인 숫자가 35,664명임을 고려하면 이들의 숫자는 1,900명이 넘는다. 기존 상승 추세와 앞으로 다른 에스닉 그룹 간 결혼이 더욱 활발해질 것으로 예상될 때 이 숫자는 기하급수적으로 증가하지 않을까 생각한다. 이에 대해서는 블로그의 다른 포스트 ‘다른 에스닉 그룹 간 결혼의 의미와 전망 (上)‘를 참조하시기 바란다.

복수의 ethnic identity를 답한 한인 현황

맺음말

머리말에 서술했듯이 다른 주제를 탐구하려다 도중에 샛길로 빠져 이렇게 포스트까지 올리게 되었는데 사실 관심사의 우선 순위 문제이지 샛길이란 것은 없을 것이다. 센서스나 서베이같은 quantitative research에서 가장 중요하고 기대가 되는 부분은 수집된 data가 가지는 의미를 풀어주는 해석 부분일것이다. 도표상 숫자를 흘낏보고도 그 숫자의 의미와 행간을 단숨에 읽어낼 정도의 사회학적 그리고 인구학적 감각이 내게 있으면 그 부분을 길게 이어가고 싶은데 그럴 능력도 여력도 안되어 이번 포스트에서는 각 도표마다 촌평을 첨부하는 형식으로만 그치고자 한다.

'뉴질랜드 이야기' 카테고리의 다른 글

| 한국인의 뉴질랜드 방문은 얼마나 줄었을까? (0) | 2021.02.05 |

|---|---|

| 오클랜드는 지금 어디에 있는가? (0) | 2021.02.01 |

| 뉴질랜드에서 65세 은퇴는 옛말? (0) | 2021.01.27 |

| ‘사랑한다는 마음만으로는 가질 수 없는’ 정체성, cosmopolitanism - 1.5세대 이야기 (마지막) (0) | 2021.01.24 |

| ‘버려도 되는 가벼운 추억만 서로의 가슴에 만들기로 해요?’ - 1.5세대 이야기(2) (0) | 2021.01.22 |