** 블로그를 찾아주신 분께 안내드립니다. 다음 블로그 수정/편집에 어려움이 있습니다. 더 나은 교열과 가시성/가독성을 갖춘 '네이버 포스트(링크)' 를 권장합니다.

머리말

2009년 3월, 당시 한국의 대통령이었던 이명박이 뉴질랜드를 방문해 교민간담회를 가졌던 적이 있었다. 직접 참석하지도 않았고 전해 들은 데다가 시간이 꽤 흘러 기억이 가물거리는데 아직도 기억에 남는 일화가 있다. 모두 연설 후 교민과의 대담 시간에서 한 교민이 뉴질랜드 이민법을 완화시켜서 한인 교민들이 늘어날 수 있게 해달라고 건의를 했는데 이에 대해 이명박은 그 건 뉴질랜드 정부 소관이라고 딱 선을 그어 답했다고 한다. 입만 아니라 정신도 비뚤어진 이명박이지만 이 대답만큼은 입바른 소리를 했고 반면 뉴질랜드 한국교민의 뉴질랜드 이민 정책을 바라보는 인식 수준과 관심사를 보여주는 장면이라고 생각한다.

1990년대부터 본격적으로 시작된 한국인 이민인데 그때까지 삼십 년 가까이 한인 이민 역사가 축적되면서 뭐니 뭐니해도 같은 한국인 숫자가 많아야 먹고 사는 게 쉽다는 경험치가 쌓이면서 교민 사회의 덩치를 키우는 것이 교민들 초미의 관심사였던 시절이었다. 물론 지금도 같은 교민을 상대로 하는 한인 비즈니스와 직장의 비중이 절대적인 교민 경제 특성상 교민의 증가는 물어볼 가치조차 없는 절대다수 한국교민의 영원한 숙원일지 모른다.

하지만 이런 교민의 바람은 바람일뿐 뉴질랜드 정부의 이민정책을 이렇게 모국의 대통령을 통해서 우회적으로 압력을 넣으려고 한 시도는 뉴질랜드 주류 사회의 반감을 불러일으킬 소지가 있음을 인지할 필요가 있다. 왜냐하면, 같은 에스닉 그룹의 구성원 숫자 확대를 위한 전형적 ‘고객 정치(CLIENT POLITICS)' - 조직된 소수 혹은 이해 그룹이 대중의 희생 위에 이득을 취하는 정치 형태’ - 의 모습으로 비칠 수 있다. 가령, ‘아, 코리언들은 그저 자기네들 교민 숫자 늘리는 데에만 관심이 있고 이민을 둘러싼 국가의 감당 비용 및 기존 국민에 대한 고려는 전혀 없고 또 하려고 하지도 않네’라고 파케하나 마오리는 생각할 수 있기 때문이다.

이같은 소수민족 이민자 그룹의 이민 정책 관련 고객 정치 행태 중 또 한 예는 영어시험 조건 완화 요청이 될 수 있다. 파케하들 입장에서는 어깃장을 놓는 것이 아니라 상식적으로 영어를 못하면 생활도 불편하고 가장 결정적으로는 일자리를 구할 수 없는데 영어능력 수준을 낮추라는 이민자의 주장은 암만 생각해도 공감의 여지가 없는 자기네들 몸집 키우기에만 관심 있는 이기적 집단의 생떼로밖에 보이지 않을 것이다. 이민자들의 이민정책에 대한 이런 식의 접근은 나중에 별도의 포스트를 통해 다루기를 희망하지만, 주류 파케하로 하여금 ‘아, 역시 아시안 이민자들은 ‘우리(We)’의 입장은 전혀 개의치 않고 '그들(They)'만 생각하는구나’라는 인식을 하게 하면서 ‘자기 타자화(Self-Otherization)’라는 결과를 자초할 것이다.

아뭏든 우리는 이런 ‘고객 정치’ 그리고 이에 따른 ‘자기 타자화’라는 자기 무덤을 파지 않기 위해서는 주류 파케하의 상황 인식에 대한 이해를 항상 하고 있어야 한다. 지피지기가 백전백승으로 이어질 수 없을지는 모르겠지만, 시간이 걸리더라도 우리의 자리를 인정받고 우리의 목소리를 낼 수 있으려면 우리가 사는 뉴질랜드 주류의 인식과 목소리에 대한 이해는 반드시 있어야 한다고 생각한다. 이런 차원에서 이번 포스트는 Paul Spoonly의 최근 저서 The New New Zealand 중 Chapter 5의 ‘Here We Come’의 내용을 토대로 개인적 의견을 첨부하는 형식으로 뉴질랜드 사회의 주류인 파케하 정계, 언론 그리고 학계에서 이민을 바라보는 시각을 소개해본다. 하지만 뉴질랜드 이민에 대한 전반적이며 체계적인 소개가 아니라 흥미가 가는 관전포인트 중점의 글이다.

뉴질랜드 이민 간략 소개

지금은 고인이 된 저명한 마오리 학자 Ranginui Walker는 와이탕이 조약이 뉴질랜드 최초의 이민정책이라고 주장했다. 이런 그의 주장은 단지 한 마오리 학자의 항변에 그치지 않음을 보여주는 방증은 다른 정착민 국가인 호주와 캐나다가 일찌감치 다문화주의(multiculturalism)을 공표했음에도 뉴질랜드는 여전히 공식적으로 다문화주의를 국가 차원에서 수용한다고 공표한 적이 없다는 사실이다 (이에 관해서는 이전 포스트 ‘Biculturalism과 Multiculturalism사이의 딜레마’를 참조하시기 바란다). 뉴질랜드가 유사하게 영국 정착민 사회를 구축한 호주 그리고 캐나다와 또 다른 점은 마오리 원주민과의 조약으로 인한 Biculturalism의 존재 외에도 20세기 후반 대규모 기술이민을 통한 아시아 이민자 유입 이전인 1960-70년대에 퍼시피카 노동이주자를 받아들였다는 점이다. 호주와 캐나다의 경우 이와 같은 단순노동 목적의 이민자 그룹을 받은 역사가 없다.

21세기인 지금, 미국과 유럽에서는 이민자를 바라보는 시선이 전반적으로 적대적인데 반해 뉴질랜드를 포함해 호주와 캐나다는 물론 경계하는 시선도 있지만, 훨씬 긍정적이고 수용적이다. 이는 미국과 유럽의 이민자(많은 경우 망명자와 난민을 포함)들과 달리 이들 세 나라에 입국하는 이민자의 대부분이 각국 정부에 의해 선별(pick-and-choose)된 교육받은 기술 인력들이고 또 많은 경우 일정 캐피탈을 가지고 입국하기 때문이다. 뉴질랜드에서 Skilled Migrant Category로 알려진 이 선별시스템은 최근 들어 이 카테고리를 통해 영주권을 곧바로 부여하기보다는 그 이전에 일시체류비자(temporary work or study visa) 과정을 거치게 하는 유도 전략을 실행하고 있다.

서류 심사를 통해 승인 아니면 기각 방식이라는 선별 절차 대신 일시체류비자 형태를 통해 시간 여유를 가지면서 영주권을 받을 자격을 갖춘 사람을 선별하려는 의도 외에도 이민자 숫자를 국내 사회적 경제적 상황에 맞춰 탄력적으로 조절하기 위한 완충 역할도 기대하고 있기 때문이다. 2020년 현재, 뉴질랜드에는 약 300,000명의 일시체류비자 소지자들이 거주하고 있는데 이 중 학생비자 소지자는 117,275명 (2018년 등록 기준)인데 이들 국제유학생은 무려 연 50억 달러의 수입과 45,000명의 직업을 뉴질랜드에 안겨다 주고 있다. 유학생 중 약 3만 명은 대학 과정 공부를 했는데 이 중 30%는 대학 졸업 후 5년 뒤 영주권을 취득했으며 그라프에서 보는 것처럼 2019년 8월 기준, 워크비자 소지자는 242,370명인데 이 중 약 40%는 3년 뒤 영주권을 취득했다

뉴질랜드의 이민정책의 역사는 곧 차별의 역사이기도 하다. 1840년 이후 줄곧 영국인과 아일랜드인을 선호하는 이민정책을 고수하면서 다른 인종 그리고 다른 국적 이민자를 차별했다. 1880년대 이후의 중국인, 1910년대 달마티아인(현 크로아티아인) 그리고 1930년대의 유대인은 ‘적합하지 않은(not fitting)’ 인종의 이민자로 구분되어 사회적 법적 차별을 받았으며 이민자가 아닌 마오리 원주민에 대해서는 다른 방식의 통제와 차별을 했다.

이런 노골적인 차별은 1951년 중국인들에게 뉴질랜드 시민권을 부여하기 시작하면서 종식되는 듯이 보였지만 1970년대에 다시 살아난다. 1960-70년대 뉴질랜드는 2차 산업과 원예 산업의 성장 덕분에 단순 노동인력이 필요하게 됨에 따라 퍼시픽 아일랜드 출신자들에게 일시 방문허가를 해서 노동을 하게 했으며 고용주와 정부는 이들의 비자 기간이 지나도 계속 체류하면서 일하는 것을 묵인해주었다. 하지만 1970년대 초 파케하들이 퍼시피카 노동자들의 뉴질랜드 사회 존속에 불안감을 표출하자 정부는 이들을 ‘불법체류자(overstayers)’로 규정하면서 악명높은 ‘새벽 급습(dawn raid)’을 감행하면서까지 이들을 축출코자 했다(이에 대해서는 이전 포스트 ‘Big Brown 선입견 부수기’를 참조하시기 바란다). 하지만 다 알다시피 이런 노력은 허사로 돌아가면서 퍼시피카 사람들은 완전히 뉴질랜드의 사회구성원으로 자리 잡게 된다. 그러나 이들 그룹은 추방은 면했지만 낮은 사회경제적 지위로 인한 사회적 차별에 지속해서 노출되고 있다.

이민 관련 통계에 대한 이해

이민 관련 수치를 이해하기 위해서는 사용되는 용어에 대한 정의가 필요하다. 가령 우리가 흔히 말하는 이민(migration)은 어떤 상태를 말하는가? 임시 거주자(temporary resident)와 영구 거주자(permanent resident)를 구분하는 기준은 무엇인가? 뉴질랜드 이민 관련 통계에 사용되는 ‘이민’ 용어는 체류 기간 1년이 기준이 된다. 입국자가 뉴질랜드에 1년을 넘어 체류하면 이민으로 규정하면서 이들을 영구 거주자(permanent resident)로 구분한다. 영주권(resident visa)을 가진 사람만 영구 거주자로 간주하지 않는 것이다.

뉴질랜드 정부가 이민 정책의 수립과 논의에 있어 가장 빈번하게 인용하는 통계 중 하나가 ‘순이민(net migration)’이다. 순이민은 쉽게 말해 이민을 떠난 사람들(emigrants)의 숫자와 이민을 온 사람들(immigrants)의 숫자 간 차이를 보여주는 수치인데 여기서 출국하거나 입국한 사람들은 영주권자나 시민권자만을 대상으로 하지 않는다. 비자 종류와 관계없이 1년 이상 뉴질랜드에 거주할 사람들 그리고 1년 이상 뉴질랜드를 떠나 있을 사람들 모두가 대상이다. 즉 아래 다이어그램에서 non-NZ citizens에는 영주권을 가진 뉴질랜드 거주자뿐만 아니라 1년 이상 일을 할 계획을 가진 워크비자 소지자 그리고 1년 이상 공부를 할 계획을 가진 학생 비자 소지자도 여기에 포함이 된다.

그렇다면 뉴질랜드 입국 시 그 사람이 과연 1년 이상을 뉴질랜드에 거주할지 아니면 미만으로 거주할지 어떻게 알 수 있는가? 입국 시 2년짜리 워크비자를 갖고 온 사람은 최소 2년은 체류할 것이라고 충분히 짐작할 수 있지만 1년 미만 비자를 가진 사람들- 가령 학생비자 - 중에는 1년 이상을 체류할 계획을 가진 사람들도 많기 때문이다. 과거에는 우리가 출국이나 입국하기 전 제출하는 출국카드 혹은 입국카드의 정보에 의존했다. 즉 승객이 제공한 정보에 의존해서 1년 이상 거주할 입국자 혹은 출국자를 계산해서 이를 차감하는 형식이었다. 이 방식을 PLT( permanent and long term)라고 칭했다. 그러다 보니 입출국자의 계획 단계의 수치에 의존하다보니 나중에 이들이 애초 계획대로 거주했는지를 모르는 채 추정할 수밖에 없었다. 결과적으로 입출국 카드에 의존한 PLT 방식으로 산정한 순이민과 실제 순이민 숫자 간에는 격차가 날 수 밖에 없었다. 실제 1986년 4월부터 2012년 3월까지 입출국 카드에 근거한 PLT 순이민자 수는 185,400이었지만 실제 순이민자수는 329,000였다.

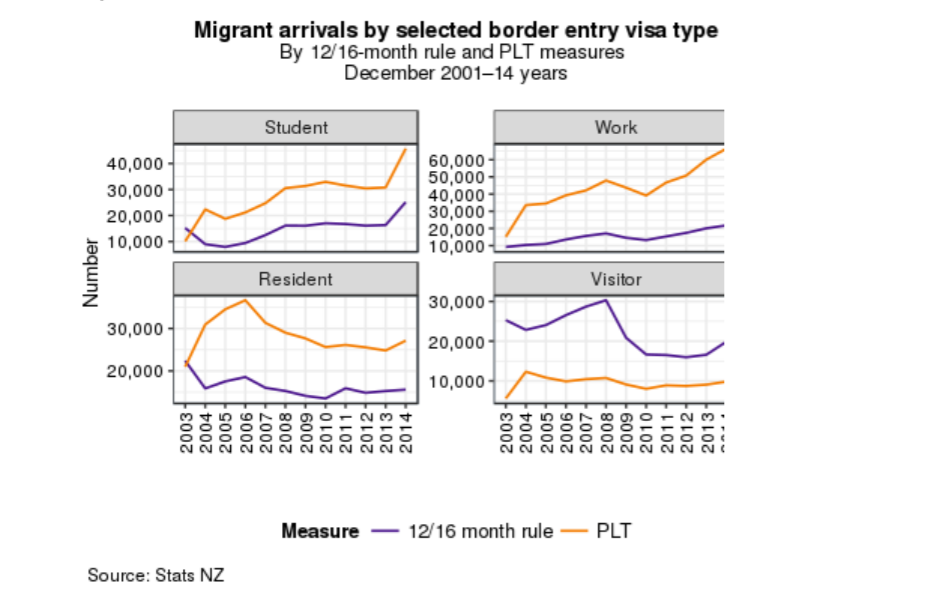

이를 보완하기 위해 도입한 방식이 12/16-개월 방식(12/16-Month Rule)이다. 이 방식은 입출국하는 사람들이 이후 16개월 중 12개월을 어디에서 거주했느냐를 파악하여 임시 거주자(short-term)인지 영구거주자(long-term)인지를 구분하는 것이다. 따라서 이전 PLT 방식보다는 훨씬 실체를 반영하는 진보된 방식이라고 볼 수 있다. 12/16-개월 방식과 PLT 방식으로 추정한 수치의 차이는 아래 그래프를 보면 명확해진다.

학생비자, 워크비자 그리고 영주권을 가지고 입국한 사람들은 입국카드에 적어낸 예정 쳬류기간보다 짧은 기간 체류했고 방문비자를 가지고 입국한 사람들은 예정보다 더 긴 기간을 체류했음을 알 수 있다.

이민은 경기를 부양할까?

다문화주의(multiculturalism)를 하나의 이념(-ism)으로 승격시키는 것에 대해 비판적인 시각을 가진 나 같은 사람들이 다문화주의 옹호론자들에게 던지고 싶어하는 질문 중 하나는 한 사회 내에 서로 다른 문화 혹은 서로 다른 에스닉그룹이 공존하는 국가가 단일 문화 혹은 단일 민족으로 이루어진 국가보다 더 바람직하냐는 것이다. 만약 그렇다면 외부 동인, 가령 전쟁으로 인한 난민 유입,이 없어도 국가에서 정책차원에서 자발적으로 다문화를 조장해야 할 것이다. 즉 적극 단일민족 국가를 다민족 국가로 인위적으로 바꿔야 하는데 그런 국가는 세계 역사상 존재하지 않았고 앞으로도 존재하지 않을 것이다. 다문화주의(multiculturalism)는 결국 시대적 imperative - 가령 노동력 부족 - 때문에 불가피하게 다른 에스닉 그룹 이민자를 받아들인 호스트 국가가 이들 이민자와 기존 사회구성원과의 사회적 융합(social cohesion)을 목표로 불가피하게 도입한 유사 이데올로기라고 이해한다.

바이컬처럴리즘때문에 이런 유사이데올로기로서 다문화주의마저도 전면에 내세우지 못한 채 기존 사회구성원들에게 이민의 당위성을 역설하지 못하는 뉴질랜드 정부이기에 이민을 받아들이면서 가장 크게 신경을 쓴 부분은 이민의 경제적 효과다. 1990년대부터 유입된 이민자들은 기본적으로 역설적 의미에서 ‘경제적 이민자(economic migrant)’다. 경제적 이민자의 원래 의미는 보다 나은 경제적 삶을 위해 다른 나라로 이주하는 이민자 유형을 지칭하는 용어인데 뉴질랜드 상황에서는 반대로 적용된다. 즉 뉴질랜드 정부는 이민자들이 뉴질랜드 경기를 부양하고 경제를 활성화에 기여해 줄 ‘새로운 피’로서 경제적 이민자가 되어주길 바라는 것이다. 그러하기에 이민자들이 과연 기대만큼 뉴질랜드 경기 부양에 기여했느냐는 정치적으로 매우 중요한 이슈다. 윈스톤 피터스처럼 인종민족주의(ethno-nationalism) 정서가 여전히 존속하고 있는 뉴질랜드 사회에서 이민자들의 경제적 기여도가 낮다면 집권당으로서는 부담이 가는 상황이기 때문이다.

결론부터 얘기하면 1990년대 이후 유입된 이민자들의 뉴질랜드 경제에 대한 기여는 분명 인지되는 사실이지만 1인당 성장(per capita growth), 생산성, 재정균형(fiscal balance) 그리고 인구 고령화 완화 측면에서 이민의 긍정적 효과는 제한적이라는 것이 중론이다. 왜냐하면, 이민은 그에 따른 비용, 가령 사회 인프라, 도 필연적으로 발생하기 때문이다. 따라서 이들 학자 - 가령 Julie Fry - 는 이민에 대해서 근시안적 접근보다는 이민 유입과 그에 따른 인구 증가 그리고 이어지는 경제 규모의 확대가 과연 바람직한지에 대한 거시 경제적 접근이 필요하며 더 나아가 뉴질랜드의 인구 자체의 문제 차원에서 바라볼 것을 주문한다. 즉 단기적 경제적 이득을 떠나 이민에 대한 인구학적 접근이라는 패러다임의 전환 필요성을 제기한다. 따라서 이들은 이런 관점에서 뉴질랜드 경우 오히려 적은 인구가 더 효율적인 경제를 구현할 수도 있다는 가능성을 제시하기도 한다.

이민자의 유입으로 인해 발생한 경제적 효과에도 다른 에스닉 그룹의 출현은 종종 대중들에게 불안감을 가져오며 이는 정치에 반영되기도 한다. 2008년부터 2017년까지 국민당 집권 기간 높은 숫자의 이민자가 유입되어 경기를 부양했지만 2017년 총선에서 노동당은 이민자 감축을 공약으로 내세웠고 실제 2019년 순이민 숫자를 2017년의 72,000명에서 2019년 54,000명까지 줄였다. 그러나 집권당의 이런 정책은 고용주들 대변 조직, 가령 EMA(Employer and Manufacturing Association), 들로부터 기술과 노동력 부족을 겪으니까 현저한 감축을 하지 말아 달라는 압력을 받고 있다. 21세기 모든 서방 국가들이 그렇듯 뉴질랜드 역시 자본가/고용주들로부터 이민 노동자를 받아들여야 한다는 압력을 받음과 동시에 이들 이방인에게 자신의 사회적 공간이 잠식당하는 것에 불편함을 느끼는 기존 사회구성원들을 달래야 하는 샌드위치 신세에 놓이게 된다 (이에 대해서는 이전 포스트 ‘(7) 한국의 다문화주의(multiculturalism)에 대한 담론들(discourses)’를 참조하시기 바란다).

이민자는 뉴질랜드 노동자의 임금을 억제하는 효과가 있을까?

이민 영향에 대한 분석 중 개인적으로 관심을 두고 보는 부분은 과연 이민자들이 뉴질랜드 노동시장에서 노동자의 임금 억제 혹은 로컬 노동자 대체라는 부정적 영향이 있느냐는 것이다. 이에 대해 ‘심각한 부정적 영향(significant negative impact)’은 없다는 주장에 많은 학자가 동의하지만 이에 동의하지 않는 사람들도 있다. 개인적으로 후자에 가깝다. 특히 코로나 시국에서 일자리가 많이 줄어든 상황이라 구인자가 구직자를 고르는 상황이 이전보다 많아졌는데 고용주로서는 로컬 구직자보다 이민자를 선택하는 것이 덜 머리 아픈 선택이 될 수 있다. 왜냐하면, 저개발 국가 출신 이민자들에게는 뉴질랜드 고용주가 제공하는 임금이 상대적으로 높게 느껴져 로컬 파케하가 꺼리는 근무환경, 가령 야간 밤샘 근무, 이나 3D 업종의 일도 피하지 않는 태도가 있기 때문이다.

오클랜드에서 흔히 볼수 있는 인디안 트럭 운전사와 건축 공사 현장 필리핀 노동자의 예를 들어보자. 최저임금으로 받을 수 있는 하루 임금은 인도의 경우 2020년 기준 INR 176이고 필리핀의 경우 2019년 기준 537 PHP다. 뉴질랜드 달러로 환산할 경우 각각 $3.35/day 그리고 $15.48/day이다. 한국에 와서 일하는 외국인 노동자들이 힘들어도 한국에서 일하는 이유가 본국의 임금과는 비교할 수 없는 높은 수준의 임금이기 때문이듯이 여기서 일하는 저개발국 출신 이민자에게 뉴질랜드의 임금을 포함한 노동환경은 본국과 비교할 수 없을 정도로 나은 환경으로 다가갈 수 있을 것이다.

따라서 개인적 관찰에 의하면 이들은 로컬 파케하 노동자와 비교하면 고용주에게 불만을 제기하고 임금 향상을 요구하는 목소리가 낮을 수밖에 없다. 그리고 많은 이민자의 비자가 영주권이나 시민권이 아닌 일시체류비자 형태이므로 이들이 고용주를 상대로 임금 협상을 한다는 것은 현실적으로 힘들다. 더구나 이들이 일정 워크비자 기간을 거쳐 영주권을 계획하고 있다면 이 과정에서 결정적 역할을 행사할 수 있는 고용주의 심기를 불편하게 하는 행동은 삼가게 마련이다. 즉, 애초 계약한 급여를 받고 계약한 근무조건이 지켜진다면 별 불만 없는 고분고분한 종업원이 되는 경향이 있는 것이다. 오히려 고용주의 ‘노동착취’ 대상이 되기도 한다. 이전 포스트 ‘뉴질랜드에서 유학 후 이민을 꿈꾸는 젊은 인디언들에 대한 이해’에서 인용된 리커샵 인디언 오너에 의해 고용된 젊은 인디언 워크비자 소지자에 대한 노동 착취가 그 한 예다.

이런 이민자들의 처지를 아는 고용주들은 이를 이용하기도 한다. 로컬 노동자가 근무 환경/조건에 대해 불만을 제기하면 ‘싫으면 나가도 좋아. 너 말고 이 일 하겠다는 사람(이민자)들 줄 서 있어’라고 대응한다. 칼 막스가 언급한 ‘노동예비군(reserve army of labour)’의 21세기 이민자 버전인 셈이다. 이전 포스트 ‘Race to the Bottom - 뉴질랜드 시내버스 이야기’에서 다룬 시내버스의 기사 직군도 그 한 예다. 더구나 코로나 시국인 탓에 마땅한 대안이 없는 상황에서 고용주를 향한 목소리는 작아질 수밖에 없으며 이는 자연스러이 기존 로컬 노동자의 임금을 억제하는 결과로 이어진다고 믿는다.

또 다른 예는 Uber 운전사다. 우버를 이용해 본 분들은 잠깐의 경험이지만 대략 그들이 얼마를 벌 수 있을까 생각을 할 것이다. 대부분이 유색 이민자, 특히 인디안,인 우버 드라이버들이 시간당 버는 평균 소득은 운전사마다 편차가 심해서 일괄적으로 말하기 힘드나 최저 임금보다 낮은 것으로 알려졌다. 개인적인 추정으로는 우버 본사에 떼이는 수수료, 차량 등록 관리비, 연료, 그리고 GST와 소득세까지 연말에 정산하면 결국 시간당 $5~$10의 노동에 불과하지 않을까 생각한다. 그런데도 왜 우버 드라이빙을 할까? 뉴질랜드 기준 최저임금보다 낮다는 것이 일부 이민자들에게는 그 직종을 기피할 이유가 되지 않기 때문이다. 본국보다 낮으면 모를까.

따라서 위 학자들의 조사 결과가 어떤 과정을 통해 이루어졌는지 모르나 주관적 관찰로는 특정 직군에 따라서는 임금 억제 효과가 분명 있다고 본다.

'뉴질랜드 이야기' 카테고리의 다른 글

| 2021년 뉴질랜드 기술이민 동향 및 예측 (0) | 2021.02.19 |

|---|---|

| 뉴질랜드 이민 정책 둘러보기 (下) (0) | 2021.02.12 |

| 한국인의 뉴질랜드 방문은 얼마나 줄었을까? (0) | 2021.02.05 |

| 오클랜드는 지금 어디에 있는가? (0) | 2021.02.01 |

| 뉴질랜드 한국 교민은 지금 어디에 있는가? (0) | 2021.01.29 |