** 블로그를 찾아주신 분께 안내드립니다. 다음 블로그 수정/편집에 어려움이 있습니다. 더 나은 교열과 가시성/가독성을 갖춘 '네이버 포스트(링크)' 를 권장합니다.

이민자는 환영받고 있는가?

1840년 2월 6일의 와이탕기 조약을 기점으로 뉴질랜드 역사가 시작되었다면 2021년 지금까지 뉴질랜드에서 변함없이 환영받는 이민자 그룹이 있다면 현 파케하의 뿌리라고 할 수 있는 브리티시와 아이리쉬 그룹일 것이다. 물론 이들 중에도 1960년대와 1970년대 초반, 노조 소속 영국 이민자들은 적대적 대접을 받기도 했지만 시공간적으로 제한된 사건이었다. 초창기 영국인과 아일랜드인에게 국한된 이민 문호는 이후 점진적으로 인종적으로 같은 코카시안에 속하는 유러피안들에게도 개방되기 시작했다. 하지만 인종적으로 문화적으로 뚜렷이 구분되는 아시안에게는 이민 문호가 20세기 후반이 되어서야 개방되었고 개방 이후에도 사회적 차별이 여전히 진행 중이다 (아시안의 이민 역사에 관해서는 책의 저자 Paul Spoonley의 소 논문, ‘뉴질랜드의 아시아화’를 번역한 이전 포스트를 참조하기 바란다).

1860년대 후반부터 뉴질랜드에 도착하기 시작한 중국인에 대한 뉴질랜드의 차별 역사는 아시안 이민자에 대한 차별이 뿌리 깊음을 알 수 있게 해준다. 공식적으로는 1951년 중국인에 대한 시민권 허용으로 아시안에 대한 차별은 1차적으로 종식되었지만, 이는 이미 국내에 들어와 있는 중국인에 대한 사면 같은 개념의 시민권 허용이었을 뿐 아시안에 대한 차별적 이민정책의 공식적 종료는 1986년 이민법 개정으로 이루어지게 된다. 1986년 이후로는 아시안도 인종과 국적 이유로 뉴질랜드로의 이주가 거부되는 일은 없게 되었다. 하지만 이는 법적 제도적 차별에 대한 공식적 종료일뿐 뉴질랜드 사회에 존재하는 차별의 종식을 의미하지는 않는다.

19세기 후반 중국인들의 뉴질랜드 출현을 ‘황색 침공(Yellow Peril)’으로 부르며 패닉에 빠졌던 파케하들은 20세기 후반인 1990년대, 이번에는 이민법에 따라 공식적으로 이주한 아시안의 대거 출현에 또 한 번 패닉에 빠지는 데 이번은 창조적으로 ‘Inv-Asian (아시안 침공)’이란 용어를 만들었다. 패닉 상태가 되면 사람은 극단적으로 방어적이게 된다. 패닉의 1990년대가 지나면서 아시안에 대한 패닉이 1차적으로 진정되었지만, 특정 사건을 만나면 다시 패닉버튼을 누르게 된다. 2016-18년 기간 주택 가격이 폭등하자 당시 야당이었던 노동당은 대변인 Phil Twyford를 통해 주택 구입자 명단 중 중국 성씨가 유난히 많다고 주장하였는데 이후 인종차별적이고 증거가 빈약하다고 비판받게 된다.

이처럼 아시안에 대해 이민 문호가 개방된 지 35년이 지났지만, 여전히 많은 파케하들은 갈수록 늘어나는 비유러피안 이민자들에 대해 여전히 마음이 불편하다. 아래는 2019년 뉴질랜드 헤럴드의 한 기고문이다.

“현재 서구가 직면하고 있는 도전은 존재에 관한 것이다. 과연 우리는 제3 세계로부터 수백만 명을 받아들이면서도 우리의 문화적 정체성을 유지할 수 있다고 생각하는가? 영국과 유럽의 경험을 보면 그 대답은 아마 아닐 것이다… 만약 우리가 Kiwi 문화의 좋은 점을 보존하고 싶다면 유럽의 경험을 타산지석삼아 정치적, 문화적 혹은 종교적 믿음이 우리 삶의 방식과 정면으로 충돌하는 사람들 대신 쉽게 융합될 준비가 된 사람들을 선별해서 받아들여야 한다. 헝가리, 폴란드 그리고 체코 같은 중부 유럽 국가들은 이점을 명확히 인식하고 있다..."

이민자를 상대로 한 각종 서베이의 결과는 혼재된 양상을 보여준다. 2016년의 한 서베이 결과는 약 42%의 이민자가 최근 1년 사이 차별 경험을 했다고 응답했으며 2018년의 MBIE (Ministry of Business, Innovation and Employment) 서베이 경우 85%의 이민자가 현재 직업과 뉴질랜드 환경에 만족한다고 답했지만 52%는 불공평한 대접을 받았다고 대답하기도 했다. MBIE의 뉴질랜더를 상대로 한 이민자에 대한 호감도 조사 결과, 절반 넘는 응답자가 호감을 느낀다고 답했지만 각 에스닉 그룹별로 차이가 있다. 호주와 영국 출신 이민자에 대한 호감도는 7/10인데 반해 인도와 중국 출신 이민자에 대한 호감도는 5.4/10으로 현격한 차이를 보였다.

우리는 누구인가?( Who Are We?) 이민자는 우리의 일부인가?(And Are Immigrants Part of Us? )

뉴질랜드와 한국 더 나아가 세계 민족국가들의 다인종 다문화 현상을 공부하다 보면 항상 막판에 부딪히는 질문이 바로 위 질문들이다. Who Are We? And Are Immigrants Part of Us? 이 질문을 접하면 첫 번째 드는 생각이 Who am I?다. 이 책을 쓴 파케하 학자 Paul Spoonley는 나 같은 아시안 이민자 독자도 We라고 생각하고 물어본 걸까 아니면 당연히 독자는 자기와 같은 파케하라고 생각하고 물어본 걸까? 두 번째 질문 Are Immigrants Part of Us?에 대해서는 어떻게 대답해야 할까? 나 자신이 이민자이기 때문에 번지수를 잘못 찾은 질문이므로 대답할 자격이 없다고 답해야 하나? 아님 시민권자이고 한 세대만큼 이 땅에 살았으니까 나도 당연히 We에 속하는 한 사람이므로 이런 질문에 대해서도 We의 한 사람으로 다른 이민자에 대해 코멘트할 자격이 있는 걸까?

더불어 Paul Spoonley 본인은 누가 We라고 생각하며 이 질문을 던지는 궁금하다. 첫 번째 질문에 대한 답을 못하면 두 번째 질문을 물어 볼 수 없기 때문이다. 그가 의식을 했던 그렇지 않든 상관없이 자신과 같고 정계뿐만 아니라 학계에서도 주류를 차지하고 있는 파케하를 지칭하는 것일까? 아니면 추상적이고 공허한 지칭 대명사 ‘New Zealander’를 가리키는 것일까?

일전에 어떤 중년 백인과 이런저런 이야기를 할 기회가 있었는데 대화 도중 ‘Kiwi’는 누구인가에 대해 잠깐 의견교환을 했다. 그녀가 키위는 인종 상관없이 유러피안 가치와 문화를 받아들이면 키위라고 얘기하길래 그럼 마오리는 키위냐고 반문하자 즉답을 못하고 긴 부연설명 모드로 접어들길래 그냥 웃으며 서둘러 대화를 마쳤던 기억이 있다.

같은 정착민 국가이고 원주민을 가진 사회인 호주와 캐나다와 달리 원주민 마오리가 건국의 파트너로 공식적으로 인정받고 있는 뉴질랜드이기에 ‘우리’가 누구인지 정의하기 더욱 어렵다. 호주나 캐나다도 원주민은 다른 소수민족과는 다른 원주민 지위를 인정하지만 이민정책 같은 국책에 이들에게 자문하지도 않을뿐더러 국가 정체성에서도 이들의 자리는 없다. 그러다 보니 뉴질랜드에서 이민자들은 동화(assimilation)하던 융합(integration)을 하던 대상이 있어야 하는데 그 대상이 2021년 현재도 여전히 애매하다. 초청장을 가지고 집을 방문했는데 주인 부부가 냉랭하게 각자 손님을 맞이하는 형상이라고 2019년 포스트 ‘Biculturalism과 Multiculturalism사이의 딜렘마’에서 표현했는데 이 모양새의 변화가 여전히 없다. 파케하, 마오리 그리고 새로운 (아시안) 이민자 누가 We고 누가 They인가? 각자 그룹은 모두 자기를 We라고 생각하고 다른 그룹은 They라고 생각하지는 않는 걸까? 그렇다면 default로서 we는 없고 they만 존재하는 것이 현 뉴질랜드의 ethnic relations인가?

모두가 공유할 수 있는 핵심가치(core values)는 정녕 없는 것일까?

We라는 것은 간단히 표현하자면 같은 가치를 공유하는 집단이다. 세계화 급물살 속에서 급속히 유입되고 있는 다른 문화를 가진 이민자들과 기존 사회구성원 간 사회적 융합을 위해 이들이 함께 공유할 수 있는 가치와 문화 찾기에 각국은 그래서 필사적이다. 말이 좋아 다문화(multiculturalism)이지 결국 각 에스닉 그룹이 따로따로 노는 평행사회(Parellal Society)에 불과하다는 것을 20세기 후반부터 유럽 정부들은 인정하기 시작했다.

이들은 초기 다른 문화를 가진 이민자들이 기존 사회구성원의 가치와 문화를 받아들이기를 바라는 1단계 ‘동화’가 현실에서 먹히지 않자 동화를 강요하지 않고 각 에스닉 그룹 이민자의 문화를 그대로 인정하자는 2단계 ‘다문화주의’로 전환하였으나 여전히 사회적 융합이 요원 - 오히려 더 멀어졌다고 생각할 수도 있다 -한 것을 발견했다. 그리하여 이들은 다음 단계로 기존 사회구성원과 신규 이민자가 공유할 수 있는 가치(value)와 문화(culture)에 대한 탐색을 통해 새로운 국가정체성을 확보하여 사회적 융합(social cohesion)을 실현하려고 한다 (이와 관련해서 이전 포스트 ‘(6) 한국의 다문화주의(multiculturalism)에 대한 담론들(discourses)’를 참조하시기 바란다).

뉴질랜드에서 이 새로운 가치와 문화를 찾기 위한 노력은 종종 엉뚱한 길로 빠지긴 하지만 민족주의(nationalism)의 가치를 잘 인지하고 있는 New Zealand First(제일당)에 의해 주도되곤 한다. 2018년 제일당은 새로운 이민자는 ‘뉴질랜드 가치 시험(New Zealand value test)’을 반드시 거칠 것을 제안한 적이 있다. 이 시험은 성 평등, 자유로운 성적 취향 그리고 종교의 자유 등의 질문을 포함한다. 이 제일당의 제안에 대해 대부분의 미디어는 외국인 혐오적(xenophobic)(특히 이슬람 혐오적)이고 실현할 수도 있지 않고(무슨 가치? 누구의?) 사실상 분열을 초래한다고 비판했다. 책의 저자 Paul Spoonley 역시 ‘핵심가치(core value)’는 뉴질랜드 사회구성원이 단일그룹일 때나 가능한 것이라고 이들 미디어 논조에 동조하면서 모두에게 지지받는 가치가 어려운 사례로 와이탕이 조약을 들었다.

이 대목에서 난 그 배경과 관계없이 제일당의 노력과 시도에 일단 박수를 보내고 비판적인 미디어와 책의 저자에 대해선 비판적이 되고 싶다. 이민자와 기존 사회구성원이 공유할 수 있는 가치와 문화가 주류 파케하의 복제판이라는 비판을 두려워해서인지 모르지만, 구더기 무서워서 장 못 담그는 격으로 보인다. 우리는 누구이냐는 질문에 대한 대답을 위한 의미 있는 노력이 전혀 없이 지난 수십 년이 흘렀다. 절대 짧지 않은 시간이다. 이렇게 대답을 위한 노력을 하지 않을 것이라면 왜 이 질문을 수십 년째 하는지 모르겠다. 우리가 누구냐는 질문에 대한 답이 없다면 각 그룹은 앞으로도 다 We이자 동시에 They로 남을 것이다.

‘핵심가치’가 단일 민족에게만 가능한 가치일까? 뉴질랜드라는 국가가 존속이 가능한 것도 법에 의해 지지받고 있지만, 사회구성원 모두가 지켜야 한다고 믿은 가치들, 가령 도둑질하지 말라,이 있기 때문이다. 이 대목에서 나는 1948년 유엔에서 채택한 세계 인권 선언(Universal Declaration of Human Rights, UDHR)을 인용하고 싶다. 30개 조항 모두를 받아들이기 어려운 그룹이 있을 수도 있겠다는 생각을 하지만 주목하고 싶은 것은 세계의 각 그룹 간 공통된 가치라는 ‘가치의 교집합’을 찾으려 했다는 노력이다. 이 선언이 서구 ‘자본주의’와 ‘리버럴리즘’이라는 두 축에 그 토대를 두고 있기에 일부 그룹에겐 받아들이기 어려운 조항이 있을 수 있다. 실제 이슬람 그룹에서는 이 선언에 대해 의견이 엇갈리는 것으로 알려졌고 자체만의 인권선언이라고 할 수 있는 ‘이슬람 카이로 인권선언’을 1990년에 채택하기도 했다.

이슬람 그룹이 자체 인권 선언을 채택했다고 인권마저 ‘보편적’가치를 획득하지 못했기에 한 나라의 ‘핵심가치’ 역시 보편성을 획득하기 힘들 것이라고 지레 포기해서는 안 된다고 본다. 깊숙이 들여보지는 못했지만 1948년 유엔에서 이 선언이 채택될 때 반대한 이슬람 국가가 없었고 많은 이슬람 외교관들도 이 선언문 작성에 도움을 주었다. 뉴질랜드를 포함한 서구 국가가 ‘핵심가치’를 선정하려할 때 가장 크게 신경 쓰이는 집단은 명백히 무슬림 그룹일 것이다. 서방 미디어에 의해 왜곡된 이미지이든 아니면 서구의 패권적 제국주의 행태에 대한 반발때문이던지간에 가장 폐쇄적이고 외부 세계에 배타적으로 자신의 가치를 적용하려는 행보 때문에 서구 위정자들이 고개를 설레설레 저으며 ‘공통가치’의 ‘공’자도 꺼내지 못하는 것같은 현 상황이다.

하지만 이렇게 대화를 통한 이해 그리고 합의 도출이 도저히 불가능할 것처럼 보이는 무슬림 그룹과도 계속 선의를 가지고 접촉하면서 교집합을 찾으려고 노력을 해야 한다고 본다. 이런 내 생각이 나 혼자만의 꿈은 아닌 것이 이슬람을 연구하는 미국 조지타운 대학의 Irene Oh도 그녀의 저서 ‘The Rights of GOD’를 통해 같은 의견을 피력하고 있다. 그녀는 구체적으로 이슬람권이 유엔 세계인권선언의 일부 조항에 동의하지 않는 가운데 선언이 서구의 세속적 가치에 편향되었다고 하는 입장은 ‘비교 윤리학(comparative ethics)’에 기초한 대화를 통해 서로의 입장을 좁혀갈 수 있다고 주장한다. 무슬림이 전부 꽉 막힌 벽창호같은 집단일 것이라고 예단하는 것도 스테레오타입이다. 열린 마음으로 다가서면 그쪽도 열린 마음으로 다가선다는 믿음을 가지고 교집합을 찾기 위해 계속 노력하면 가능하다고 본다. 왜냐면 열린 자세를 유지하는 이슬람학자들도 많기 때문이다.

초 다양(Super-diverse)해지는 뉴질랜드

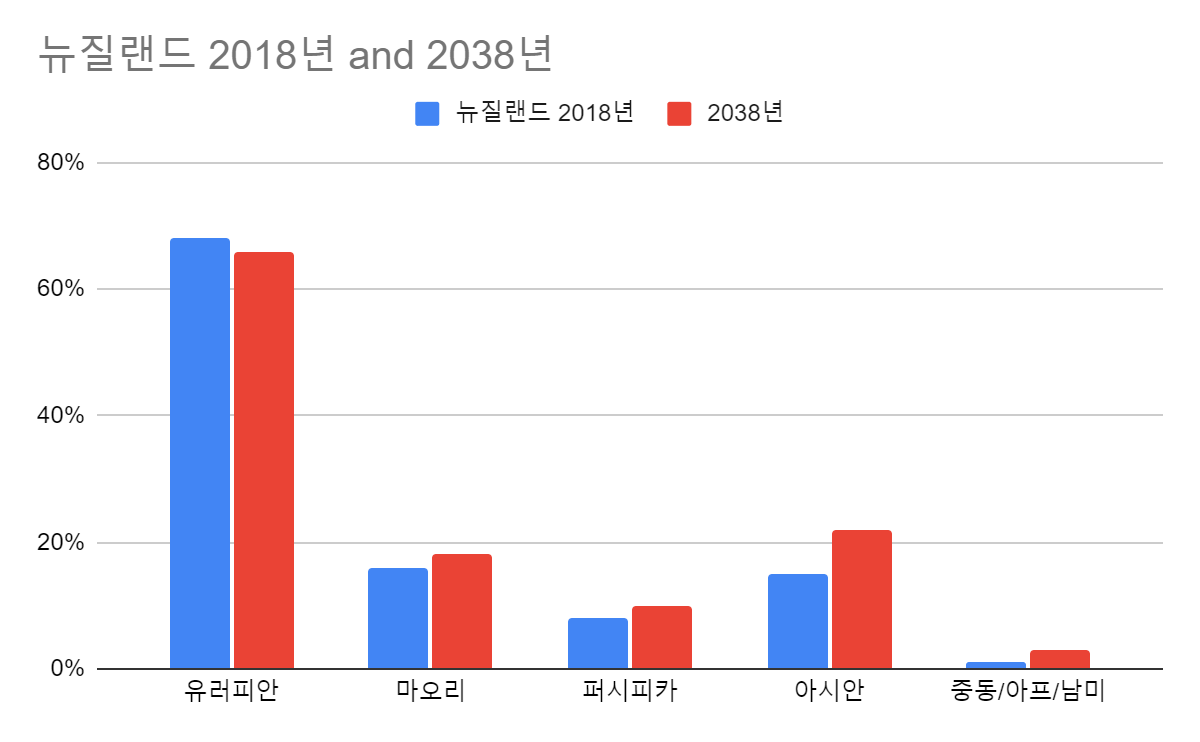

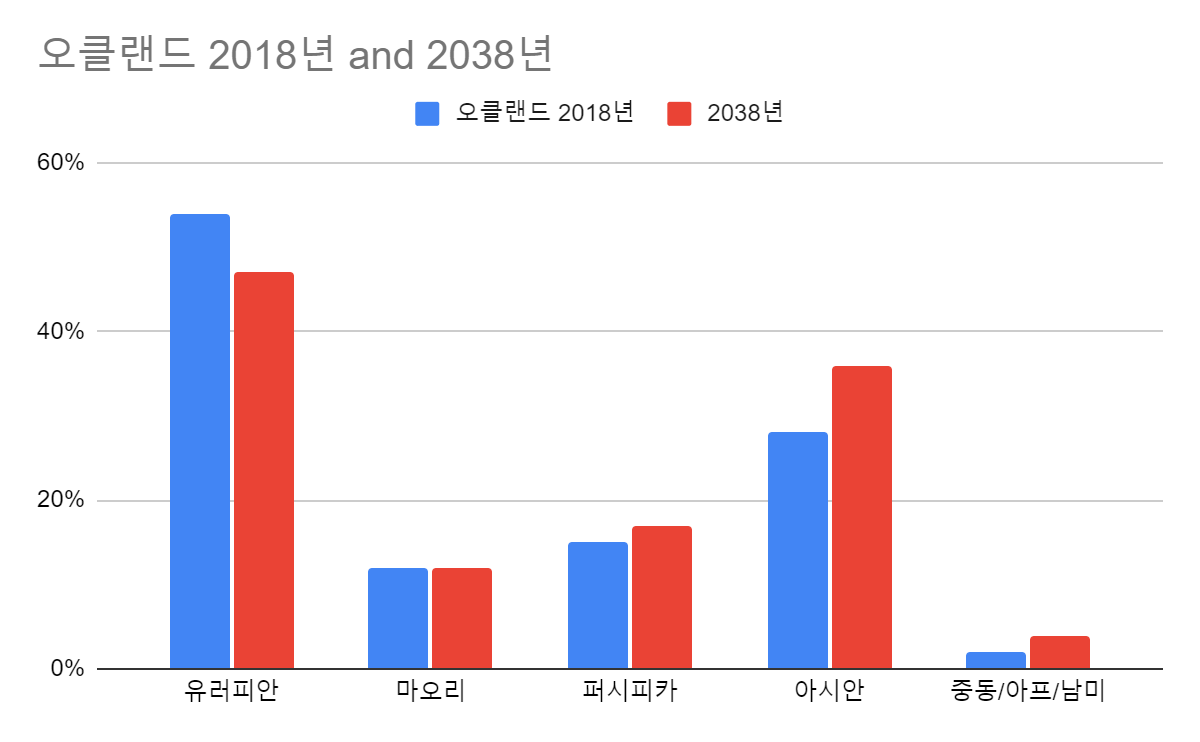

획기적인 변화가 가까운 시일 내에 발생하지 않는다면 뉴질랜드의 에스닉 그룹의 비율은 아래처럼 변화를 겪을 것으로 예측된다. 아래 도표와 그래프는 예측이므로 참고 자료마다 수치가 다르다. 또 복수 에스닉 정체성 응답자 덕분에 합계는 100%를 넘긴다. 따라서 수치보다는 동향을 이해한다는 차원으로 볼 것을 주문한다. 대부분의 교민이 모여 사는 오클랜드의 에스닉 그룹별 인구 예측도 같이 올린다.

뉴질랜드 에스닉 그룹별 인구 예측

| 2018년 | 2038년 | |||

| 유러피안 | 3,297,864 | 68% | 3,781,500 | 66% |

| 마오리 | 775,836 | 16% | 1,059,400 | 18% |

| 퍼시피카 | 381,642 | 8% | 590,100 | 10% |

| 아시안 | 707,598 | 15% | 1,272,200 | 22% |

| 중동/아프/남미 | 70,332 | 1% | 170,000 | 3% |

급증하는 아시안에서 중국인과 인도인 지분은 절대적이다. 2038년까지 중국인은 310,000 -370,000명 그리고 인디언은 350,000 - 470,000명이 될 것으로 예측한다. 하지만 중국은 조만간 노동인구의 감소를 겪을 것으로 예상이 됨에 따라 해외로의 이민이 영향을 받을 수도 있다. 이 경우 예측보다 하회할 가능성도 있다.

오클랜드 에스니 그룹별 인구 예측

| 2018년 | 2038년 | |||

| 유러피안 | 841,386 | 54% | 1,057,600 | 47% |

| 마오리 | 181,194 | 12% | 257,600 | 12% |

| 퍼시피카 | 243,996 | 15% | 367,000 | 17% |

| 아시안 | 442,674 | 28% | 788,800 | 36% |

| 중동/아프/남미 | 35,838 | 2% | 100,000 | 4% |

오클랜드에서 한해서 만큼은 유러피안/파케하는 더는 절대적 과반수를 차지하는 에스닉 그룹이 아니게 된다. 여전히 가장 큰 그룹(47%)이지만 지배적 소수(majority-minority) 그룹으로 전락한다. 단순히 양적 변화로 질적인 변화를 기대하는 것은 힘들지만, 오클랜드에서 질적 양적 모든 면에서 지배적 위치에 있던 파케하/유러피안 그룹의 과반수 미달은 심리적으로 파케하가 이제는 default ethnic group이 아니라는 인상을 줄 수 있다고 예측해본다. 즉 하와이처럼 오클랜드에서만큼은 파케하는 최소한 외견상 지배적 그룹이 아니게 됨에 따라 ‘We’가 아니라 여러 ‘They’ 중 하나로 보일 수 있게 된다. 이 변화는 지금까지 뉴질랜드에서 기존 사회구성원과 이민자와의 관계를 규정했던 ‘We - They’ 프레임의 전환을 가져오는 실마리가 될 수도 있다고 생각한다. 따라서 오클랜드에서 태어나 성장할 한인 3세대는 어쩌면 1세대와는 전혀 다른 시각과 태도로 파케하를 대할지도 모른다.

'뉴질랜드 이야기' 카테고리의 다른 글

| 아메리카 컵은 이제 뉴질랜드 컵? - 아메리카 컵 이야기 (1) (0) | 2021.02.27 |

|---|---|

| 2021년 뉴질랜드 기술이민 동향 및 예측 (0) | 2021.02.19 |

| 뉴질랜드 이민 정책 둘러보기 (上) (0) | 2021.02.11 |

| 한국인의 뉴질랜드 방문은 얼마나 줄었을까? (0) | 2021.02.05 |

| 오클랜드는 지금 어디에 있는가? (0) | 2021.02.01 |