** 블로그를 찾아주신 분께 안내드립니다. 다음 블로그 수정/편집에 어려움이 있습니다. 더 나은 교열과 가시성/가독성을 갖춘 '네이버 포스트(링크)' 를 권장합니다.

현 사회를 바라보는 나의 기본 인식

뉴질랜드에서 신자유주의의 본격적인 시작 시점을 로저노믹스의 1986년으로 본다면, 2021년 현재까지 약 35년이란 시간이 흐른 셈이다. 35년이란 시간은 한반도가 일제에 의해 강점된 기간과 같다. 당시 한반도의 많은 이들에게 35년이란 시간은 앞으로도 일제 강점 상황이 변하지 않을 것이라는 체념을 가져다주기에 충분히 긴 시간이었기에 일부는 부역의 길을 택했다. 1980년대 이후 출생한 뉴질랜더들 그리고 그 이후 이민 온 대다수의 아시안 이민자들에게 현재의 신자유주의라는 시대사조는 언젠가 지나갈 역사 흐름의 한 부분이 아니라 뉴질랜드는 원래부터 이랬고 앞으로도 계속 이럴 것이라는 변하지 않는 default 사회 모드로 다가갈 수도 있을 것이다. 일부 이민자는 현재의 뉴질랜드 복지에 대해서도 모국과 비교, 감사하는 마음이겠지만 1980년대 이후 이민 온 아시안들은 뉴질랜드의 복지사회의 정수를 전혀 맛보지 못한 상태에서 초라한 끝물만 맛보고 있을 뿐이다.

블로그 소개에서 썼듯이 현 신자유주의 자본주의 체제하에서 팽개쳐진 사회적 가치의 부활을 위해 어떤 대안이 가능한지를 탐구하는 것이 내 독서와 글쓰기의 주 목적 중 하나다. 이 과정에서 끊임없이 내 비판의 도마 위에 오르는 것은 사회적 계급과 그로 말미암은 불평등을 원천적으로 일으키는 자본주의적 생산양식(Capitalist mode of Production)과 그리고 20세기 후반부터 이 생산양식의 고착화를 위해 새롭고 더 강력한 이데올로기가 되어 찾아온, 그래서 앞에 신(Neo)자가 붙은 신자유주의(Neo-liberalism)다. 이 자본주의 생산양식이 주도적 생산양식이 된 사회, 즉 자본주의 사회에서 우리는 몇 주요 개념들의 상관관계에 주목하게 된다. 가령, 국가(State), 사회(Society), 경제(Economy) 그리고 시장(Market)이 그것이다.

자본주의를 옹호하는 고전적 자유주의자들(Classical Liberalists)은 소위 자유시장경제( laissez-faire or free-market economy)를 지향했다. 이들은 '경제'는 '시장'의 힘이 알아서 작동하므로 '국가'는 경제에서 멀찌감치 물러나서 '사회'만 관리하여 달라고 요구한다. 하지만 이후 알아서 할 테니까 간섭하지 말라던 시장경제는 결국 계급 간 대규모 불평등이란 똥을 사회에 거나하게 싸놓고는 나 몰라라 뒤로 물러난다. 이런 상황에서 이론상으로만 유령처럼 배회하던 사회주의가 1917년의 러시아 혁명 그리고 뒤이은 소비에트 사회주의 공화국 연방이란 실체로 등장하자 식겁한 자본주의 국가들은 케인스의 수정자본주의를 도입하여 '국가'가 '사회'뿐만 아니라 '경제'도 직접 관리하면서 '시장'의 힘을 통제하게 된다.

이후 절치부심하며 기회를 기다리던 자유주의 이데올로기 신봉자들과 자본가들은 20세기 후반 상황의 변화에 따라 다시 봉기한다. 이때 이들은 더욱 강력한 무기를 갖고 등장한다. 신자유주의자들의 선배는 시장의 힘이 작동하는 경제에 개입하지 말라고 국가에 방어적으로 부탁했지만, 이들은 국가 간섭없이 시장이 경제를 지배하게 하는 것은 물론 그동안 사사건건 간섭했던 국가 존재 자체를 시장화(marketization)하는 괴력을 발휘한다. 더 나아가 신자유주의는 사회마저도 집어삼켜 '시장'의 논리는 '경제', '사회' 그리고 '국가' 모두를 장악하게 되었다.

우리 ‘사회’가 언제쯤 ‘경제’의 손아귀에서 벗어날 것이며 ‘국가’는 언제쯤 ‘시장’의 조종에 꼭두각시처럼 움직이는 현재 상황을 벗어날 수 있을까? 이 상황을 벗어나 경제는 모든 사회구성원의 물질적 웰빙에 이바지하는 영역으로 남고 시장은 자기 할 일이 있다면 경제 영역이라는 호리병 안에서 자기 역할을 다하고 국가는 경제가 사회에 우위를 점하지 못하도록 그리고 시장이 경제라는 호리병 속을 뛰쳐나오지 못하도록 사회구성원으로부터 위임받은 권력을 활용해서 감시를 해야 할 것이다. 그렇다면 이런 미래를 위해서 우리는 무엇을 어떻게 해야 하는가?

이상이 현 사회를 바라보는 나의 기본인식과 문제의식의 간략이다. 즉 개인주의에서 기원한 자유주의와 이를 기반으로 한 자본주의 경제는 기본적으로 인간과 인간사회를 약육강식이라는 동물세계로 몰고 갈 수 밖에 없으므로 이를 벗어나 인위적으로 사회적 약자도 함께 행복해질 수 있는 이데올로기와 경제 모델 그리고 사회적 컨센서스를 찾는 셈이다.

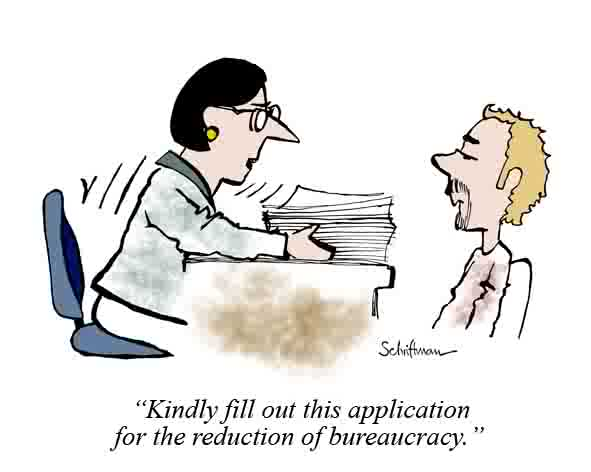

미래 사회의 장애물, 관료주의

이 탐색의 과정에서 반복해서 내가 초기 중요하다고 느꼈던 부분은 참여 민주주의(participatory democracy)다. 위에서 서술했듯이 시장을 경제의 울타리 안에 그리고 경제를 사회를 위한 종속적 위치에 둘 수 있는 주체는 '국가'인데 국가의 현실적 형체는 시민의 투표로 뽑힌 정치인으로 구성된 '정부'다. 이 정부가 국가권력을 장악하면서 사회와 경제 그리고 시장 간의 서열 관계를 조정하게 된다. 따라서 한 사회 내 이해집단 - 가령 자본가와 노동자 - 은 이 국가 권력을 장악하는 정부가 되기 위해 혈투를 벌이는데 이 싸움 방식은 선거의 형식을 빌린다. 이 과정에서 참여 민주주의가 중요하다고 느끼는 것은 선거를 통해 동료 시민의 권력을 위임받을 대표 시민을 뽑아 일정 기간 동료 시민의 의지를 대리 구현해달라는 선거 대의민주주의 원래 취지가 심각하게 손상받고 있음을 드러냈기 때문이다.

첫번째는 권리를 위임할 사회구성원들의 상당수가 투표참여를 포기한다는 것이다. 흔히들 말하는 그 나물에 그 밥이라는 대의 정치에 대한 환멸 - 그것을 내심 기대하는 집단이 있을 것이다 - 과 35년이나 계속되는 신자유주의 사회 풍조로 인해 과연 변화할 수 있기나 한 것이느냐는 체념 등이 그 원인 중 하나로 꼽힐 수 있을 것이다.

두번째는 투표가 끝난 후 선출된 이 대표들의 과연 공약대로 제대로 임무를 수행하는지에 대해 유권자들의 지속적 감시, 견제 그리고 협조 기능이 제대로 작동되지 않는다는 점이다. 현재 같은 대의민주주의 시스템에서 대표시민을 뽑게 되면 그 대표는 ‘응, 뽑아줘서 고마워. 하지만 지금부터는 내가 차마 너희에게 대놓고 말하지 못했지만 내가 평소 꿈꿔왔던 것들을 할 거야!’라고 속으로 외치면서 다음 선거를 위한 적절한 포트폴리오 유지를 하는 선에서 자기의 영달을 추구하는 경향이 있는데 이를 제어할 수 없다는 점이다. 화장실 전후가 다르다는 것을 누구나 알고 있지만 막을 수 없는 현실이다.

세 번째는 ‘관료주의(Bureaucracy)’라는 장벽이다. 위에서 언급한 사회적 가치가 반영된 사회 이데올로기와 경제모드로 전환이 된다 해도 이 가치가 제대로 사회구성원에게 반영되기 위해서 반드시 넘어야 할 관문이 바로 이 관료주의라는 장애물이다. 선거를 통해서 새로운 이념과 정책을 가진 새로운 정치인이 수상이 되고 장관이 되고 시장이 되어도 이상하리만치 상황의 변화를 못 느끼는 아니 더욱 나빠지는 경우의 상당수는 이 관료주의 때문이라고 생각한다. 이전 포스트에서 다룬 뉴질랜드 경찰 조직도 조직의 특수성이 있기는 하지만 정치인인 Minister of Police(경찰부 장관)가 직속상관임에도 새로운 장관의 새로운 지휘 방향에 일사불란하게 보조를 맞추기보다는 기존 경찰 조직이 해오던 방식을 신임 경찰부 장관이 존중하고 건드리지 않기를 바라는 식이다.

선거를 통해서 세상이 바뀌었다는 생각은 결국 이 선거를 통해 확인된 민심과 그 구체적 현실화 수단인 정책이 정책실행 집단인 관료에 의해 실행되어야 하는데 이 전환 과정에서 많은 경우 관료 집단에 의해 왜곡되거나 심지어 아예 실행이 안 되는 경우가 있다. 즉 우리는 우리의 뜻을 반영하겠다고 약속한 정치인들을 선거로 뽑았고 그 정치인들은 정책을 현실화하기 위한 현장 부서로 향했지만, 지휘관의 지시에 일사불란하게 움직여야 할 병사 관료들이 소위 텃세와 꼬장을 부리는 탓이다.

물론 직속상관으로서 지휘권을 행사하여 자기 뜻대로 움직이지 않는 관료들에 대해 문책이나 심지어 해고까지 할 수 있을지 모르겠지만 이전 포스트에서 언급했듯이 공공 부문의 노조가입률은 매우 높은 편이라 잘못 건드리면 벌집을 쑤신 것처럼 조직 구성원들이 들고일어나기 때문에 신임 부서장으로 취임한 정치인으로서는 처음부터 조직 장악의 어려움이란 문제에 부딪히기 싫을 것이다. 또 이들 관료는 신임 장관의 의욕에 찬 청사진이 자신들 처지에서 업무의 가중을 의미한다면 이런저런 이유 - 가령 전문적 지식을 동원한 기술적 어려움의 토로 -를 들어 거부한다든지 자신들이 일하기 편한 옵션으로 선택을 유도할 수 있을 것이다.

이 관료들은 대부분 - 전부가 아니라면 - 은 선출직이 아니라 임명직이다. 임명직은 선출직과 달리 몇 년마다 자신이 운명이 갈릴 수 있는 위험에 노출되지 않는 철밥통을 의미한다. 또 이들의 업무 진행상황과 그 결과에 대한 평가를 이들을 불러놓고 직접 또 규칙적으로 행할 수 있는 시스템이 없다고 해도 과언이 아니다. 옴부즈맨같은 공공 부서의 업무처리 방식에 불만을 제기할 수 있는 제도가 있지만, 이는 지극히 제한된 상황에만 적용되기에 관료집단이 유권자들 마음처럼 움직이지 않는 것에 대해 불만을 제기할 대상은 부서 장관이 될 수밖에 없는데 위에서 언급했듯이 이들 정치인 장관은 부서 관료들의 눈치를 보지 않을 수 없는 처지다. 결국, 컴플레인에 대해 오히려 부하 관료들의 입장을 옹호하며 불만 제기자를 설득하는 모양새가 된다.

이런 관료주의의 폐해는 자본주의 국가이건 사회주의 국가이건 모두 나타나는 현상이다. 따라서 이 관료주의의 폐해를 어떤 형식으로든지 극복하지 않으면 새로운 이데올로기와 정책으로 무장한 정당이 집권하여 이 정책을 현실화하려 해도 그 과정에서 좌절을 맛볼 수밖에 없다. 사회적 가치가 실현될 수 있는 사회의 구현을 위해서 우리가 타도해야 하는 대상은 자본가 기득권 세력과 이를 옹호하는 신자유주의자 그룹뿐만 아니라 이들 권력 집단에 기생하면서 독자적 기득권 세력을 형성한 관료라는 집단도 포함이 되어야 할 것이다. 어느 영화에 나온 대사처럼 권력은 바뀌지만, 이들 관료집단은 바뀌지 않는 철옹성이기에 더욱 경계해야할 집단일지 모른다.

이상이 지금까지 내가 가진 관료주의에 대한 인식이다. 앞으로 몇 회에 걸칠지 모르지만, 이 관료주의에 대해 좀 더 깊이 있는 공부를 하고자 한다.

'세상 이야기' 카테고리의 다른 글

| Marxist의 관료제 이해에 대한 간략 고찰 (上)- 관료주의 이야기 4 (0) | 2021.05.07 |

|---|---|

| 베버의 관료제 이론에 대한 간략 고찰 - 관료주의 이야기 3 (0) | 2021.05.06 |

| 인종차별주의자 간디, 힌두 민족주의 그리고 인도 이민자의 국수주의 간 연결고리 (0) | 2021.04.12 |

| 미래, 직업의 불안정화에 대한 대책이 필요하다 - 우버이야기 마지막 (0) | 2021.04.08 |

| 우버는 4차 산업혁명인가? - 우버이야기 4 (0) | 2021.04.02 |