** 블로그를 찾아주신 분께 안내드립니다. 다음 블로그 수정/편집에 어려움이 있습니다. 더 나은 교열과 가시성/가독성을 갖춘 '네이버 포스트(링크)' 를 권장합니다.

이번의 역사적인 결정이 있기까지

2022년부터 초중고에서 뉴질랜드 역사교육을 의무화하는 정부의 결정은 2019년에 발표되었는데 이는 2017년 노동당의 선거 공약에 포함된 사항이 아니었다. 따라서 노동당이 초중고 학생을 상대로 한 뉴질랜드 역사교육이 뉴질랜드라는 국가(state)의 nation building(민족형성) 과정에 핵심적 요소임을 인지한 결과로 보기 힘든 이유다. 따라서 2019년 정부의 결정은 그 이전까지 누적되어온 학교에서의 뉴질랜드 역사교육에 대한 필요성에 대한 사회적 압력의 결과로 보아야 할 것이다. 실제, 뉴질랜드 역사가들, 평론가들 그리고 역사교사들 사이에서는 지난 수 십 년간 학생들에게 뉴질랜드 역사를 가르쳐야 한다는 목소리가 계속 있었었다.

어쩌면 가장 큰 사회적 주목을 받으면서 2019년 노동당 연정으로 하여금 초중고 뉴질랜드 역사교육 시행 결정을 내리게 한 단초를 제공한 주역들은 고등학생들이었다. 교민들에게도 와이토모 반딧불 동굴 가는 길에 있어 들어 봤을 Otorohanga의 College 학생들은 2015년 13,000명의 서명이 담긴 탄원서를 당시 국민당 정부에 제출한다. 탄원서의 주 내용은 New Zealand War(일명 Land War)를 뉴질랜드 교과 과정에 넣어 달라는 것이다. 토지 몰수의 대표적 현장이었던 Waikato 지역의 마오리로서 이들은 자신들 조상의 억울한 역사를 모든 뉴질랜드 학생들이 알아야 한다는 사명감에서 이 탄원 작업을 착수했다고 진술한다. 그러나 이들의 탄원은 당시 국민당 정부의 교육부에 의해 학교이사회의 자주권을 침해한다는 이유로 거절당한다.

그러나 전교생 290명에 불과한 Otorohanga College 학생의 탄원 노력은 헛되이 끝나지 않았다. 이번에는 학생들이 아니라 역사교사들이었다. 2018년 뉴질랜드 역사교사협회(New Zealand History Teachers’ Association:NZHTA)의 회장이자 오클랜드 Northcote College의 역사교사 Graeme Ball - 학계와 일반 대중으로부터 의견을 듣기 위해 이번에 준비한 커리큘럼 초안의 주 작성자이기도 하다 - 은 Maori Affairs Select Committee에 출석해서 각 학교에 뉴질랜드 식민지 기간의 역사교육을 맡겨 놓은 결과, 각 학교에서 어느 정도로 이 교육이 시행되는지에 대한 아무런 자료가 없으며 결과적으로 인종차별적 태만이라고 신랄하게 비판하면서 교육부 차원의 전국적 역사교육의 실행 필요성을 역설한다.

이에 캔터베리 교육대학(University of Canterbury School of Education)의 시니어 강사 Dr Richard Manning은 “distracting from the elephant in the room, and that is racism(방안의 코끼리를 건드리는 일이며 인종차별이다)”이라면서 반대의견을 명확히 하면서 더불어 백인들의 반발이 예상된다고 코멘트한다. 하지만 같은 학교 마오리 학과의 Garrick Cooper는 21세기가 원하는 충분한 근거를 가진 정보를 갖고 판단을 할 줄 아는 학생들로 이끌 것이라고 찬성하는 입장을 보인다. 다음 해 2019년, Graeme Ball은 3,600명의 서명이 담긴 탄원서와 함께 노동당 연정을 다시 압박한다. 그 해 8월 교육부 장관 Chris Hipkins는 적극적으로 검토 중이라는 기자회견 답변에 이어 2019년 9월 12일 정부는 공식적으로 모든 초중고 학교(Y1 ~ Y10)에서 뉴질랜드 역사는 필수과목으로 지정되어 2022년부터 수업이 진행될 것이라고 발표하기에 이른다.

마오리’만’을 위한 역사 바로 알기와 바로 세우기(?)

이전 포스트에서 나는 이번 뉴질랜드 역사교육 시행은 역사적인 결정이며 앞으로 뉴질랜드 민족형성 측면에서 위대한 첫걸음이 될것이라며 큰 기대를 표명했었다. 그러나 커리큘럼을 주도하고 있는 그룹이 전문가와 대중을 상대로 의견을 청취하기 위해 공개한 초안을 둘러본 결과 내가 기대한 것 같은 이상적인 방향으로 역사교육이 시행될 것인가 여부에 대해서는 조심스러운 태도를 취해야 할 것 같다는 결론에 도달했다. 그 이유 중 하나는 커리큘럼의 절대적 비중이 마오리 역사 바로알기 그리고 바로 세우기에 할애될 것 같다는 생각에서인데 이는 Royal Society of New Zealand의 리뷰 파넬도 지적하는 사항이다.

내가 또 불편하게 느꼈던 부분은 독자에게 결코 친절하게 다가오지 않는 커리큘럼 초안 프레젠테이션의 마오리 용어 사용이다. 마오리어는 분명 뉴질랜드에서 영어 그리고 수화와 더불어 공식 언어이기에 공문서에 사용되는 것에 우리는 익숙해질 필요는 있다. 하지만 공식 언어라는 지위가 그 언어에 대해 익숙하지 않은 국민 상대로 때와 장소를 가리지 않고 언제든지 사용할 권리가 국가에 있다는 의미는 아니다. 이번 역사교육 관련 학부형과 학생들의 의견 청취를 위해 교육부가 마련한 초안 프레젠테이션을 보면 그 이해가 빠를 것이다.

내년부터 시행될 역사교육 커리큘럼의 큰 골자를 담은 도표다. 이중 Know(알기 혹은 이해하기) 카테고리에는 세 주요 항목이 있다. 그 항목만 확대한 것이 아래 도표다.

‘Whakapapa me te whanaungatanga’, Tūrangawaewae me te kaitiakitanga, 그리고 ‘Tino rangatiratanga me te kāwanatanga’가 바로 그 항목들인데 이 단어들의 의미를 이해하는 학부형 및 학생 그리고 대중 독자들이 몇 명이나 될지 궁금하다. 일단 나는 이해를 못 해서 나야 아시안 이민 1세대인데다가 개인적으로 배움이 부족해서 모를 수 있다는 생각에 일부러 동네 Year 12 파케하 학생에게 이 자료를 보여주면서 마오리 단어들을 해석할 수 있느냐고 물어보기까지 했다. 그녀 역시 ”I have no idea”. 그래서 내 짐작의 일반화를 위해 그녀에게 너의 부모는 이 단어를 알 것 같으냐고 물어보았더니 그녀는 역시 단호하게 “I don't think so.” 그럼 너의 친구들은?” “I’m pretty sure they are like me”. 나의 경험 그리고 파케하 학생과의 짧은 대화를 통한 나의 잠정적 결론은 이 커리큘럼 초안이 과연 가능한 많은 사람으로부터 조언(consultation)을 듣기 위한 초안인지 궁금하다. 아래 한국어 버전도 이 마오리 용어는 영어표기를 그대로 인용했다.

위에서 언급한 Royal Society of New Zealand의 파넬들과 같은 전문학자들은 보자마자 이해할 수 있는 사회학적 마오리 용어일지 몰라도 이번 초안에 대한 consultation은 단지 이런 역사학자들만을 대상으로 하는 것이 아니라 학부모와 당사자인 학생들을 상대로 하는 것이기도 하다. 그렇기 때문에 막대한 예산을 들여 각 소수 민족의 언어로 번역된 온라인 서베이 프로그램을 운영하고 교육부 직원이 전국을 순회하며 실행 홍보와 커리큘럼에 대한 의견 청취를 위한 모임을 하는 것이 아니겠는가? 그렇다면 만 17세 파케하 학생이 모르는 영어 병기가 없는 마오리 용어를 얼마나 많은 이민자 학생과 학부형이 이해할 수 있을까? 그리고 이는 단지 이민자의 문제만일까? 아래의 다른 다이어그램을 참조해보자

‘Te Takanga o Te Wā’가 무슨 말인가? 또 나만 모르는 것인가? 큰 활자의 타이틀 단어 뜻도 모르는데 그 밑의 단어들은 당연히 알 수가 없다. 이 화면의 한국어 버전은 아래와 같다.

아예 마오리 단어를 발음 나는 대로 한글로 적어놓았다. 어차피 마오리어는 문자가 없으므로 로마자 알파벳이 되었든 한글이 되었든 발음에 가장 근접하게 표기하는 것이 중요하므로 마오리어를 한글로 표기하는 것은 그런 면에서 전혀 문제가 될 것이 없지만, 문제는 이 표현을 접하는 한국교민들이 과연 어느 정도로 이 단어들을 이해할까하는 문제다. 그래서 다른 소수민족 버전은 어떤가 싶어 중국어 버전을 찾아보았는데 아래와 같다.

중국어 특성상 마오리 발음을 그대로 표기하기가 어려워서 인지 영어알파벳표기를 그대로 옮겨온 대신 옆에 중국어로 번역 단어를 병기했다. 중국이민자는 최소한 ‘테타캉아 오테와’가 대충 무슨 뜻인지는 이해하고 그 아래 내용을 읽게 된다. 간체자이긴 하지만 이 한문 병기 덕분에 나도 영어 버전과 한국어 버전으로는 뜻을 파악할 수 없었던 마오리 용어의 의미를 대략 이해할 수 있는 아이러니컬 한 경험을 했다.

사소해 보일 수 있는 홍보용 자료의 마오리어 인용이지만 개인적으로 두 가지 생각을 해보았다. 하나는 마오리어에 대한 관료들의 불필요한 남발이다. 물론 이번 뉴질랜드 역사교육이 마오리 역사 바로 알기와 바로 세우기가 주목적 중 하나이기에 마오리 콘텍스트를 정확하게 전달하기 위해 마오리 용어를 적절하게 활용할 수 있겠지만 위 초안은 ‘학부형과 학생 더 나아가 국민의 의견을 듣기 위한 소개서’다. 대중의 의견청취용 초안의 존재 목적은 가장 쉽게 읽혀 이해되게 하는 것이다. 이런 면에서 이번 대중들의 의견을 듣기 위한 초안 소개서에서 ‘영어 병기 없이’ 표기된 마오리 용어는 교육부 관료들의 ‘불필요하고 과한 마오리 언어에 대한 존경심의 표현’으로 밖에 해석이 안 된다. 존경하고 싶으면 존경하시라. 대신 초안 홍보자료도 나 같은 국민의 세금으로 만들어지는 만큼 국민을 존중한다면 그 옆에 괄호치고 영어 단어를 함께 적으시라. 여기에서 태어나 biculturalism에 나름 익숙한 파케하들도 모르는 마오리 용어를 아시안 이민자에게 온라인 마오리 사전을 검색해 가면서 이해하라는 것은 내가 보기엔 관료주의의 병폐적 행태 중 하나다.

다른 하나는 위 생각과 연관되어 이번 뉴질랜드 역사교육이 얼마나 마오리 역사 바로 알기와 바로 세우기에 사활을 거는지를 보여주는 한 단면이라고 생각한다. 초안의 내용과 위 프레젠테이션에서 구사된 마오리 용어를 봤을 때 작심하고 마오리에 모든 것을 건 듯한 느낌이다. 2022년도 모든 초중고에서 자국의 역사를 의무적으로 배우게 한 결정의 배후에는 마오리 그룹의 역할과 압력이 결정적이었다. 따라서 개국공신에게 지분이 크게 할당되는 것도 당연하고 와이탕이 조약(1840년) 이후 180년이 지나도록 이 땅의 원주민이자 조약의 당사자 중 하나임에도 마오리의 억울한 과거에 대한 제대로 된 조명이 없었던 것을 일거에 뒤집다는 결기가 이해는 가지만 이 같은 ‘몰빵’은 나 같은 아시안 이민자 처지에서는 이상적인 시나리오가 아니다. 건국의 두 주축 그룹인 파케하와 마오리 중에서 일방적으로 피해자 입장에 섰던 마오리 역사의 부활은 자칫 앞으로 진행이 가속될 다인종 다문화의 뉴질랜드 현실과 엇박자가 나는 다른 표현으로 시대에 뒤처지는 ‘근본주의적 biculturalism’에 치중한 역사교육이 되지 않을까 우려된다. 그럴 경우 우리는 다인종 다문화를 염두에 둔 ‘제2의 뉴질랜드 역사교육’ 커리큘럼을 또 준비해야 할지 모르기 때문이다.

다양성은 어디에?

이번 역사교육 커리큘럼 초안에 대한 Royal Society of New Zealand의 전문가 어드바이스 패널 중에 유일하게 아시안으로 참가한 학자는 Manying Ip 전 오클랜드 대학 교수 - 1945년생이니까 올해로 벌써 76세가 되었다 - 도 포함되었는데 그녀의 의견의 반영된 결과인지 이번 커리큘럼 초안에 대한 리뷰 보고서도 제신다 아던 정권이 주장했던 뉴질랜드 사회의 다양성(diversity) - 여러 측면의 다양성이 있겠지만 분명 인종적 문화적 다양성도 포함되어있다 - 이 이번 초안에 제대로 반영 안 되어 있음을 지적했다. 이는 단순히 국정 최고결정권자의 의견을 제대로 반영하지 못했다는 측면 뿐만 아니라 갈수록 다인종/문화화되어 가는 21세기 뉴질랜드의 민족형성(nation building) 과정에 역사교육이 일조하기 위해서는 파케하와 마오리라는 19/20세기의 Biculturaism 프레임만 고집해서는 안 되고 다양한 에스닉그룹이 공존하는 뉴질랜드의 multiethnification(다에스닉화) 현실을 ‘반드시’ 반영해야 한다는 절실한 인식이 있기 때문이다.

물론 이번 초안 작성자 중 하나이며 역사교육의 의무화의 주역인 뉴질랜드역사교사협회 회장 Graeme Ball은 초안(draft)은 독자들로 하여금 커리큘럼의 큰 방향을 알게 해주는 것이 주목적이므로 구체적 사항들을 적시할 경우 오히려 판단을 어렵게 하기에 많은 세부 사항들은 생략하였다고 설명한다. 하지만 지면의 제한 탓이라던가 판단을 오히려 어렵게 할 수 있는 구체적 내용의 고의적 생략이라고 보고 넘어가기에는 석연치 않다. 압축과 생략은 모든 주제와 소재에 균일하게 적용되어야 하는데 마오리 역사 서술에 비해 다른 에스닉 그룹에 관한 서술은 아예 한 구절 혹은 한 문장도 없을 정도로 불균형적이기 때문이다.. 이번 Royal Society of New Zealand의 파넬도 중립적인 표현이지만 “...key features of the curriculum: to place Maori history central to New Zealand’s historical experience…(이번 커리큘럼의 핵심으로 마오리의 역사를 뉴질랜드 역사적 경험의 중심에 놓았다)”라고 평가하면서 커리큘럼의 마오리 편중을 우회적으로 비판 언급했다. 마오리 역사 바로 알기와 바로 세우기는 이전 포스트에서 거듭 강조했듯이 뉴질랜드가 앞으로 나아가기 위한 절대적 ‘필요조건’이지만 우리는 이번 역사교육으로부터 다인종/문화 되어가는 뉴질랜드 미래를 위한 ‘충분조건’을 기대하는 것이다.

뉴질랜드에서 가장 큰 도시이자 유일하다고 할 수 있는 국제도시 오클랜드에는 파케하와 마오리만 거주하는 곳이 당연히 아니다. 가까운 미래에 오클랜더 3명 중 1명은 아시안이 된다. 산술적으로 각 학교 학생 수도 유사하게 아시안 학생 비중이 높아질 것이다. 지역에 따라서는 이보다 더 큰 비중일 수도 훨씬 작은 비중일 수도 있을 것이다. 역사교육의 목적이 현재 진행되고 있는 사회적 문제와 현상들을 과거와의 연계를 통해 입체적 조명과 이해를 함으로써 나은 미래에 대한 지혜를 모으기 위함이라면 이번 신설된 뉴질랜드 역사교육 커리큘럼에서 이들 Non-Maori 소수 민족 사회구성원에 대한 배려는 ‘반드시’ 있어야 한다. 오클랜드 일부 지역은 학생 구성이 파케하와 아시안 두 에스닉 그룹이 절대적인 비중 - 마오리 학생이 한 명도 없는 곳도 있을 것이다 - 을 차지하는 곳이 적지 않은데 이들에게 마오리의 역사에 치중된 수업 내용은 각기 다른 불편한 이유로 파케하 학생에게도 아시안 학생에게도 지루한 시간이 될 것이다.

Royal Society of New Zealand의 파넬도 이번 초안의 다양성에 관한 관심 부재에 심각한 우려를 표명했다. 2019년 역사교육 시행을 발표할 때 교육부 장관 Chris Hipkins도 ‘Our diversity is our strength’라고 선언했지만 파넬이 보기에 이번 초안은 뉴질랜드 사회의 다양성에 대한 이해 부분이 ‘현저하게’ 생략 혹은 축소되었다. 다소 길지만 내가 보기엔 무척 중요한 지적이라 원문을 그대로 인용한다.

"…., the curriculum does not specifically recognise the diversity of New Zealand society and the very different experiences based on ethnicity, gender, religion, or social status. Aotearoa New Zealand’s society has also come to include migrants and ancestries from English, Irish, and Scots origins; those from Dalmatia, Bohemia, Scandinavia, and Croatia; Jews and other Europeans; the different waves of Chinese and Indian migrants; and the specific experience of Samoans, Tongans, Niueans, Tokelauans, and other Pacific peoples. It includes refugees from Poland, Hungary, Cambodia, Vietnam, Africa, and the Middle East. It is, in our view, critical that ‘all’ New Zealand children and young people see their own histories explicitly identified in the curriculum. ….. Coverage of diversity may be what is intended in or by the curriculum, but the way it is currently written does not capture that intent. This is important, given the dramatic changes in the make-up of Aotearoa New Zealand, especially since the 1980s."

파넬들이 지적한 것처럼 뉴질랜드는 브리티쉬 후손뿐만 아니라 다른 서구권 또 동구권 이민자, 오랜 이민 역사를 가진 중국인과 인도인, 퍼시피카 그리고 세계 각지로부터 온 난민 그룹까지 다양한 에스닉 그룹들이 공존하는 곳이다. 이와 관련해서 핵심을 찌르는 지적을 한다. “It is, in our view, critical that ‘all’ New Zealand children and young people see their own histories explicitly identified in the curriculum (‘모든’ 뉴질랜드 어린이들과 젊은 사람들이 커리큘럼에서 공식적으로 서술된 자신들의 역사를 보는 것은 필수적이다”. 그러면서 1980년대 이후 뉴질랜드 사회구성원의 역동적 변화 - 다양성 - 를 커리큘럼에 담아내는 것이 중요하다고 강조하면서 커리큘럼 제작팀이 어떤 의도를 가지고 있는지에 관계없이 이에 관한 내용이 이번 커리큘럼에 전혀 반영이 안 되어 있음을 비판한다. 이에 대해 이번 커리큘럼 저자 중 한 명이자 역사교육 의무화 주역 중 한사람인 뉴질랜드교사협회 회장 Graeme Ball은 ‘.. most of the content the panel called for had been prepared and was left out of the draft …(파넬이 지적한 대부분 내용은 준비되었지만, 초안에서 빠졌다) ’라면서 다시 한번 초안 특성상 구체성이 없을 수밖에 없음을 이해해 달라고 요구했다. 하지만 다시 한번 말하지만 제한된 지면을 통한 요약은 특정 내용을 통째로 싹둑 잘라내는 기술이 아니라 모든 ‘필수적’ 내용을 요령껏 압축해서 다 담아내는 기술임을 고려할 때 위 해명을 액면 그대로 믿고 실제 커리큘럼은 초안과 다를 것이라고 막연하게 기대해서는 안 된다고 생각한다.

더 나아가 다양성은 단순히 인종, 문화 혹은 에스닉 그룹의 다양성 측면만 있는 것이 아니라 파넬이 지적한 것처럼 젠더(gender), 종교 그리고 계급(class) 혹은 계층(social status)과 같은 다양한 사회적 측면을 포함한다. 마오리와 관련된 사회적 영역이 뉴질랜드에서 중요한 비중을 차지하지만 이에 치중한 역사교육은 마오리 관련 이슈처럼 두드러지지 않지만, 뉴질랜드 사회에 내재한 다양한 사회적 이슈들을 외면함으로써 현재의 마오리 문제처럼 또 다른 사회적 문제를 이후 일으킬 수 있기 때문이다.

너무 추상적인 초안

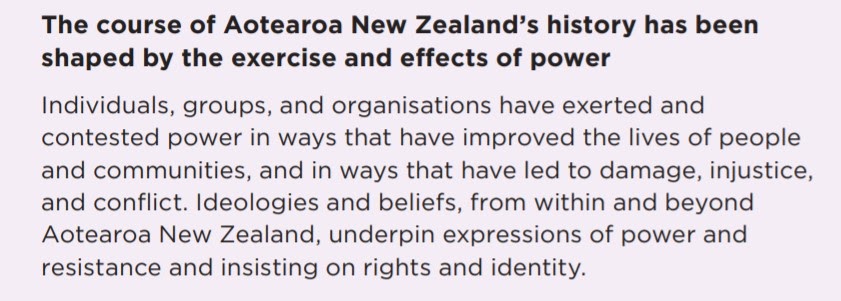

이번 초안의 이해(Understand)는 위 다이어그램에서 보는 것처럼 3개의 빅아이디어(Three Big Ideas)로 구성되어 있는데 그 중 하나가 바로 위 세 번째 아이디어다. 한국어 버전에서 ‘아오테아로아 뉴질랜드의 역사는 힘의 행사와 결과에 의해 형성되었습니다’로 번역되었다. 이 아이디어는 확실히 2019년 8월 제신다 아던이 학교에서 뉴질랜드 역사교육을 시행할 것이라고 발표한 성명 - “The curriculum changes we are making will reset a national framework so all learners and ākonga are aware of key aspects of New Zealand history and how they have influenced and shaped the nation.” - 의 일부를 고스란히 반영한 것처럼 보이는데 개인적으로 이 서술이 빅 아이디어의 하나가 될 필요가 있었나 싶다. 이 아이디어가 틀렸다 맞다의 문제가 아니라 ‘너무 범용적’이기 때문이다. 세계 역사상 존재했던 모든 나라의 역사는 다 힘의 행사와 결과에 의해 형성되었고 뉴질랜드도 그 중 하나이므로 이는 뉴질랜드 역사만의 특징이 아니라는 생각이다.

이 세 번째 아이디어 관련 나의 또 다른 불편함은 아이디어 하단의 설명 부분이다. ‘개인,그룹 그리고 조직은 자신과 공동체의 삶을 향상하는 방식으로 또 그로 말미암은 피해, 불공평 그리고 갈등을 촉발하는 방식으로 권력을 행사하고 쟁취하려 했다. 아오테아 뉴질랜드의 내부로부터의 그리고 지역을 초월한 이데올로기와 신념들은 권력과 저항의 표현들 그리고 권리와 정체성에 대한 애착을 뒷받침한다.’로 번역될 수 있는데 거대한 사회학적 담론의 결론 부분 성명같이 들린다. 이번 초안이 초중고교 뉴질랜드 역사교육을 위한 새로운 커리큘럼의 내용을 학부형들과 학생들 주 대상으로 대략 소개하는 글이라면 과연 이 성명을 읽으면서 고개를 끄덕일 사람이 몇이나 될까 하는 것이 나의 첫 번째 소감이었다. 이해를 잘 못 하는 사람이 나만은 아닌 듯하다. 초안의 리뷰를 담당했던 Royal Society of New Zealand의 파넬도 “These are articulated in terms that are extremely broad and remain very abstract (빅 아이디어의 서술이 너무 광범위하고 매우 추상적이다)”라고 지적하면서 특히 두 번째 문장 ‘아오테아 뉴질랜드의 내부로부터의 그리고 지역을 초월한 이데올로기와 신념들은 권력과 저항의 표현들 그리고 권리와 정체성에 대한 애착을 뒷받침한다’가 무엇을 의미하는지 적확한 표현이 필요하다고 주문했다.

결론

역사교육 이야기 1편이 2022년 초중교 역사교육의 필수과목화에 따른 흥분과 기대감을 표현한 것이라면 2편은 흥분을 가라앉히고 아시안으로서 이번 초안이 너무 마오리 역사에 치중한 나머지 다인종/문화화하는 뉴질랜드 사회를 제대로 반영하는 접근이 아닐 수 있다는 의구심을 Royal Society of New Zealand 파넬의 리포트에 힘을 얻어 제기했다. 하지만 초안은 초안이고 5월 31일까지 의견을 계속 수집한다는 것은 아직 확정된 것이 없고 또 지금까지 제기된 많은 의견이 정식 커리큘럼에 반영될 가능성이 있다는 의미이므로 이 단계에서 부정적이든 긍정적이든 커리큘럼에 대한 내용에 대한 단정적 판단을 할 필요는 없을 것이다. 아무튼, 2022년이 역사교육을 통해 뉴질랜드의 모든 사회구성원이 자기와 다른 그룹에 대한 역사적 사회학적 인식을 통해 서로 깊이 이해하는 여정의 원년이 되길 기원한다.

마지막으로 이번 초중고 뉴질랜드 역사교육의 의무화를 위해 힘쓴 개인들과 그룹의 노고에 감사를 보낸다. 각종 논문과 발표를 통해 뉴질랜드 역사교육의 필요성을 지난 수십 년간 계속 역설해왔던 학자들, 모든 뉴질랜더들이 반드시 알아야 할 자기 조상의 아픔이라 생각해서 13,000 명 이상의 서명이 담긴 탄원서를 모은 Otorohanga College의 학생들,역사교사로서 진실을 학생들에게 전달해야 한다는 사명감을 행동으로 옮긴 뉴질랜드역사교사협회(NZHTA)의 350명 회원과 회장 Graeme Ball 등.

'뉴질랜드 이야기' 카테고리의 다른 글

| '한때 우린 공산주의자였다' - 식민화 이전 마오리 사회를 생각하다 (1/4) (0) | 2021.09.02 |

|---|---|

| 2년 만에 우리를 다시 찾아온 'They are Us' (0) | 2021.06.24 |

| 역사적인 결정, 초중고 뉴질랜드 역사교육 의무화 - 역사교육 시리즈 (上) (0) | 2021.05.27 |

| 뉴질랜드 신자유주의 조세 개혁을 주도한 뉴질랜드 재무성(Treasury) 관료들-관료주의 이야기 6 (0) | 2021.05.20 |

| 오클랜드 시청 그리고 AT의 관료주의 - 관료주의 이야기 2 (0) | 2021.04.23 |