** 블로그를 찾아주신 분께 안내드립니다. 좀 더 나은 교열과 가시성/가독성을 원하는 분에게는 '네이버 포스트(링크)' 를 권장합니다.

역자 머리말

며칠 전 여러 사람이 모인 자리에서 기후 온난화에 대해 남아공에서 이민 온 젊은 친구의 의견을 들을 기회가 있었다. 그는 남아공에서 고등학교 졸업 후, 곧바로 트레이닝 과정을 거쳐 전기기사가 된 후 뉴질랜드로 이민 왔다. 다른 주제로 이야기를 하다 이 주제에 접어들었을 때, 그는 잘 모르는 상대방 앞에서 민감한 주제에 대해 이야기하는 것이 꺼림칙하다는 표정을 지었지만, 이내 짧지만 강력하게 자신의 의견을 피력했다. 그의 의견을 요약하면, 화산 폭발 때 배출되는 이산화탄소의 양은 인간이 배출하는 양과 비교할 수 없을 정도(그가 인용한 수치는 기억이 안 난다)로 많은데도, 인간의 경제활동 과정에서 배출되는 이산화탄소를 억제하기 위해 탄소세를 부과하는 것은 조세수입을 늘리려는 정치적 술수라는 것이다.

그 이야기를 듣는 순간, ‘이 친구는 또 어떤 극우 선동가 유튜브 채널을 보고 저렇게 세뇌가 되셨을까’하는 생각이 들었다. 그가 본 유튜브 채널도 나름 과학을 인용했겠지만, 대부분, 전부가 아니라면, 객관성을 인정받는 과학적 자료들은 자연에서 배출되는 이산화탄소는 인간이 배출하는 양의 1% 수준이라고 증언한다. 당장 웹서핑을 통해 무작위적으로 뽑은 한 한국 기사와 영어 자료 모두 같은 이야기를 한다. 그럼에도 우리 주변 젊은이 중, 특히 저학력층을 중심으로 저런 친구들이 생각보다 많은 듯하다. 나이 30 먹고 자녀도 있는 가장인 친구가 저렇게 이야기하는 것을 보면, 기후변화 억제라는 대의를 위해서라도 인류 운명의 결정권을 자본주의에서 빼앗아 와야 한다는 이 에세이 저자의 주장이 대중에게 대세로 자리 잡으려면 시간이 걸리겠구나 하는 생각을 하게 된다.

저자와 마찬가지로 나 역시 민주사회주의에 관심을 가지게 된 이유 중 하나는 현 글로벌 자본주의의 이 지구적 재앙에 대한 미필적 고의에 해당하는 문제의 회피와 외면이다. “제발 그만해~! 이러다가는 다 죽어~~!” 아우성이 지금도 세계 곳곳의 인간과 자연에서 터져 나오고 있지만, 자본주의는 오늘도 ‘필요가 아닌 소비’를 위한 제품 생산을 위해 공장을 돌린다. 그리고 이 과정에서 배출되는 공해와 짧게는 며칠 뒤 쓰레기가 되어 버려질 생산품들은 이 지구를 갈수록 아프게 하고 있다.

저자 쉴라 콜린스(Sheila D. Collins)는 미국 뉴저지 주에 있는 William Paterson University의 명예교수이자 사회활동가로 많은 대중 서적을 출간했다. 한국어로 번역된 책은 없어 보인다.

--------------------------------------------------------------

생태사회주의적 민주주의를 향하여(Toward an Eco-socialist Democracy)

Sheila D. Collins

최근 IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change:기후변화에 관한 정부 간 협약체) - 기후변화에 관련된 과학을 평가하는 세계 최고 기관 -의 리포트에서 서술된 재앙적 글로벌 기후변화의 목전 위협은, 기후변화의 재앙적 수준을 피하기 위해서는 각국 정부들이 “육지, 에너지, 산업, 빌딩, 운송 그리고 도시에 걸쳐 신속하고 과감한 전환”을 해야 한다고 경고한다. 인간에 의해 배출되는 이산화탄소의 양은 2030년까지 2010년 수준에서 45% 감축되어 2050년 경에 “net zero”에 도달해야 한다. 이것은 공기 중 이산화탄소를 제거함으로써 남아있는 배출물들이 균형을 이룰 필요가 있다는 것을 의미한다.

우리 인간은 이미 돌이킬 수 없는 지점까지 지구의 기후시스템을 변화시켰다. 우리의 음식, 물 그리고 공기에서 발견되는 독성물질은 말할 것도 없고, 폭염과 산불, 폭풍의 강도 증가, 해수면 상승 및 해양 산성화, 산호초의 멸종, 종의 멸종과 곤충 병원 매개체의 변화는 이제 “new normal”이 되었다. 기후 변화의 심각한 영향이 향후 수십 년 동안 지속하는 것을 막기 위해 우리가 변화시켜야 하는 세계 경제의 규모는 역사상 전례가 없는 수준이다.

우리의 신자유주의 자본주의 시스템은 지구 자원의 사적 전용, 자원 추출을 위한 화석연료 사용과 이 자원을 시장에 내놓기 위한 상품으로의 전환, 이익 극대화의 필요성, 그리고 지속적 경제 성장에 기반을 두고 있다. 이 시스템은 단지 우리의 환경을 파괴할 뿐만 아니라, 소득과 부의 엄청난 격차를 만들어냈다. Oxfam International의 최근 리포트에 따르면, 세계에서 가장 부유한 26명의 억만장자가 세계 인구의 가장 가난한 50%(38억 명)보다 더 많은 부를 가지고 있다.

미국에서 경제적 이동성은 1940년 이후 급격하게 감소하였다. 감소 원인은 경제성장의 과실 대부분이 최상위 소수에게 집중된 정치적 변화 때문이다. 국내 총생산의 장기적 성장에도 불구하고, 오늘날 중산층 미국인의 수입은 40년 전보다 줄어들었다. 4,300만 명이 가난하게 살고 있으며, 이중 2,000만 명의 빈곤은 심각한 수준이다. 표면적 실업률은 2019년 1월 기준, “완전고용”에 가까운 4%이지만, 풀타임을 원하는 파트타임 노동자와 구직을 포기한 사람들까지 포함하면 실질 실업률은 10%다.

게다가, 아프리카계 미국인들은 항상 백인들보다 두 배나 더 높은 실업률에 시달렸다. 미국을 비롯한 세계 곳곳에서의 이런 격차는 뒤처진 사람들을 절박하게 만들어, 이들을 권위주의적 지도자와 정부 그리고 경우에 따라서는 테러로 이끌고 있다. Foreign Affairs의 한 기고가는 “세계는 1930년대 파시즘이 부상한 이후 가장 심각한 민주주의 후퇴를 겪고 있다"라고 말했다. 연구원 Marshall Burke, Solomon Hsiang, 그리고 Edward Miguel에 따르면 기온 상승과 과도한 강우는 사람 간 그리고 집단 간 충돌의 증가와 관련이 있다.

글로벌 자본주의 경제에서 환경적으로 지속 가능한 경제로 전환하는 것은 우리 현재 삶의 방식에 엄청난 불편함을 가져올 것이다. 이 전환은 의사 결정 과정에 대한 민주적 참여 없이는 쉽게 오지 않을 것이다. 민주적 의사결정은 공공재, 기금 및 서비스의 보다 공평한 분배를 가져올 뿐만 아니라, 그런 프로그램에 대한 정치적 지지를 대중으로부터 이끌어 내는 데 도움을 줄 수 있다. 현재 미국을 비롯해서 세계 곳곳에서 벌어지는 양극화 현상은 대부분 신자유주의적 의제에서 소외된 대중으로부터 기인한다. 그들은 그들 딜레마의 진짜 원인을 이해하지 못한 채, 희생양을 비난하고/거나 권위주의적 포퓰리스트 지도자에게 의지한다. 만약 그들이 자신의 삶에 영향을 미치는 결정에 동등하게 참여한다면, 우리는 훨씬 더 적은 사회적 갈등을 겪을지 모른다.

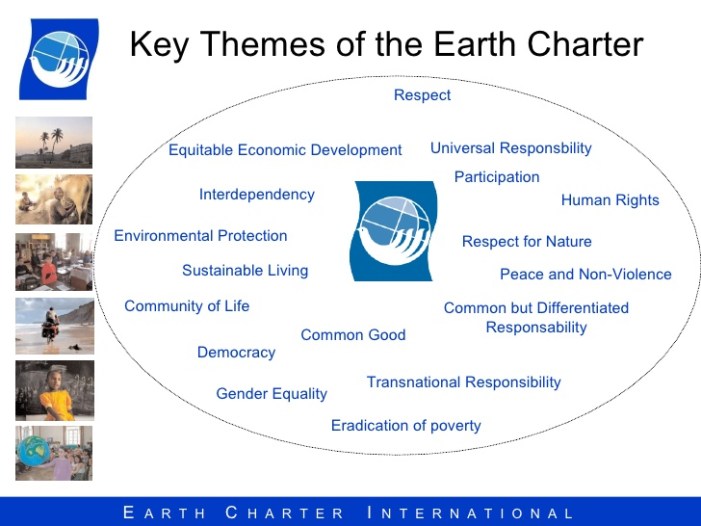

슬로건 “system change, not climate change”는 전 세계에 걸친 구호가 되었으며, 많은 단체와 네트워크는 새로운 시스템이 어떤 모습일지 제안했다. 1994년 초, 유엔 사무차장 모리스 스트롱(Maurice Strong(Secretary-General of the U.N. Rio Summit)과 러시아 전 대통령 미하일 고르바초프(Mikhail Gorbachev)는 시민사회 주도로 지구헌장(Earth Charter) 개발 계획에 착수했다. 이에 따라, 국제 지구헌장 위원회가 초안을 작성하기 시작했고 세계 각국으로부터 의견을 수용한 후, 2000년에 지구 헌장에 대한 합의에 도달했다. 헌장은 글로벌 상호의존에 기반을 두며, 인류 가족, 더 큰 생활 공동체, 그리고 미래 세대의 웰빙에 대한 책임을 공유했다. 그것은 윤리적 틀, 희망에 대한 비전 그리고 행동에 대한 요구였다.

2011년, 미국과 전 세계에 걸친 많은 “Occupy Wall Streets” 운동은 우리의 사회/경제/정치 시스템 변혁을 위한 수많은 창조적 아이디어를 생산했다. 2015년 6월, 캘리포니아 Claremont에서 열린 콘퍼런스에는 세계 각지에서 온 1,500명이 모여 “생태문명( ecological civilization)”를 창조하자는 기치하에 현 시스템에 대한 대안을 논의했다. 수십 개의 워크숍과 총회를 통해, 참가자들은 거버넌스, 과학, 금융, 에너지, 농업, 건조 환경(built environment), 교육, 문화 등의 영역에서 우리의 현재 문명에 대한 실용적 철학적 대안을 논의했다.

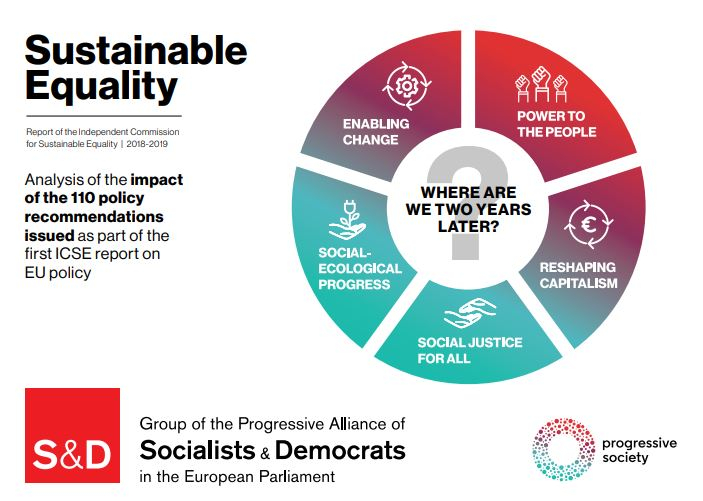

오늘날 밀레니얼 세대 사이에 글로벌 자본주의의 대안으로 사회주의에 대한 관심이 다시 높아지고 있다. 2018년 여름의 갤럽 여론조사에 따르면, 미국 민주당원은 자본주의보다 사회주의에 대해 더 긍정적 태도를 보였다. 진보적 사상가들의 또 다른 네트워크인 The Next System Project는 “next system(다음 시스템)”을 가리키는 비전, 모델 그리고 경로를 촉진한다. 이 ‘다음 시스템’은 “실패한 현재 시스템과는 근본적 방식에서 완전히 다르며, 훌륭한 사회적, 경제적, 그리고 생태학적 결과를 제공할 수 있는 “다원주의적 연방(pluralist commonwealth)”을 의미한다.” 유럽에서는 유럽의회 내 ‘사회민주진보동맹’( Progressive Alliance of Socialists and Democrats)이 ‘지속 가능한 평등을 위한 독립위원회’(Independent Commission for Sustainable Equality)를 통해, 지속 가능 발전에 뿌리를 둔 새로운 진보적 비전과 정책 전략을 위한 아이디어를 개괄하였다.

미국에서 가장 흥미로운 제안은 시민사회단체들의 지지를 받으며, 2019년 초 116회 의회에 제출된 구속력 없는 결의안일 것이다. 이 결의안(그린 뉴딜정책 수립을 위한 연방정부의 의무 인식(Recognizing the duty of the Federal Government to create a Green New Deal): 역자 주)은 자칭 민주사회주의자인 알렉산드리아 오카시오-코르테즈 민주당 하원의원과 상원의원 에드 마키(Edward Markey)가 제출했다. 이 글을 쓰는 시점에서, 60명 이상의 민주당 하원의원과 상원의원 그리고 대통령 후보들이 이 결의안을 지지한다고 밝혔다. (117회 의회에 다시 제출되어 2021년 4월 20일 기준, 101명이 지지했다:역자 주) 이 결의안에 따르면, 정부는 그린 뉴딜을 계획하고 향후 입법을 이끌 일련의 원칙들을 개괄해야 한다. 새로운 사회경제적, 정치적 질서에 대한 서로 다른 용어에도 불구하고, 위에서 열거한 노력들은 큰 틀에서 민주사회주의 방향으로 나아가고 있다.

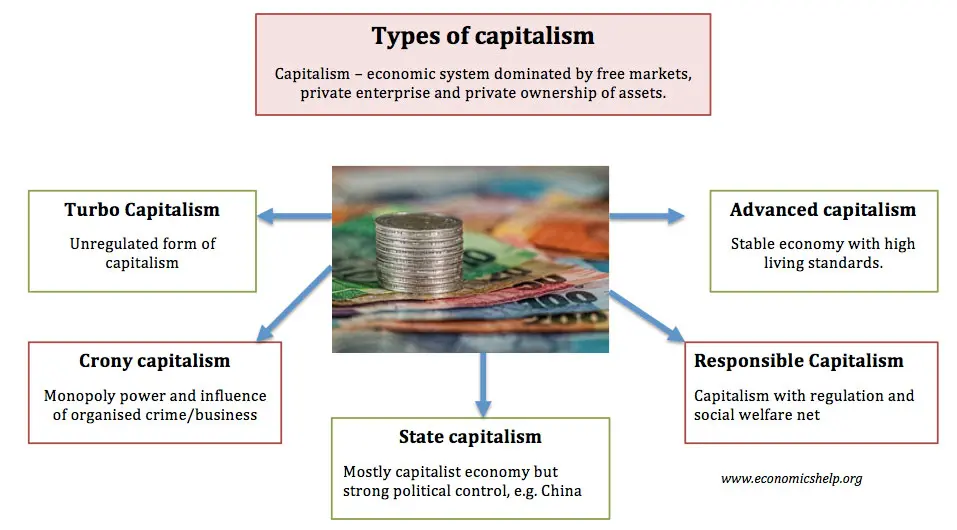

민주사회주의가 무엇을 의미하는지 이해하기 위해서는 이상적 경제 유형 - 즉 사회의 경제 활동을 조직하는 전형적 방식 -으로서 자본주의와 사회주의를 생각해 보는 것이 필요하다. 각 이상형 모델은 누가 생산수단을 소유하고 운영하는지, 그리고 생산된 상품과 서비스가 어떻게 교환되는지는지를 정의한다.

이상적 자본주의 시스템에서 모든 것은 사적 소유가 될 것이다: 공장, 사무실, 은행, 가게, 학교, 병원, 도로와 다리, 천연자원 등. 그 위에 각 개인 소유주는 자신의 상품과 서비스를 애덤 스미스 표현에 의하면 “보이지 않는 손”이라는 수요와 공급 법칙에 따라, 가장 효율적 수준으로 상품 생산과 유통이 이루어지는 가상 ”시장”에 내놓는다. 자본주의 사회에서 개인은 자신의 이익을 추구하며 다른 개인과 지속적 경쟁을 하는 고립된 합리적 대리인으로 간주된다.

이상적 사회주의 시스템에서는, 사회의 모든 사람이 생산 수단을 소유하고 관리하며, 무슨 상품과 서비스를 만들 것인지를 결정하며, 사회 전체에 필요한 부분 - 가령, 교육, 의료, 교통, 환경보호, 국방 혹은 일할 수 없는 사람들의 돌봄 - 을 제외한 나머지를 각자 기여한 만큼 보상으로 받는다. 대규모 산업사회에서 모든 사람이 의사 결정에 직접 참여하는 것은 너무 어렵기 때문에, 민주적 의사 결정은 다양한 방식으로 이루어질 수 있다: 민주적으로 선출된 정부 대표들, 모든 사람이 지분을 가지는 공기업, 혹은 작은 규모의 경우 노동자 혹은 소비자 협동조합 등.

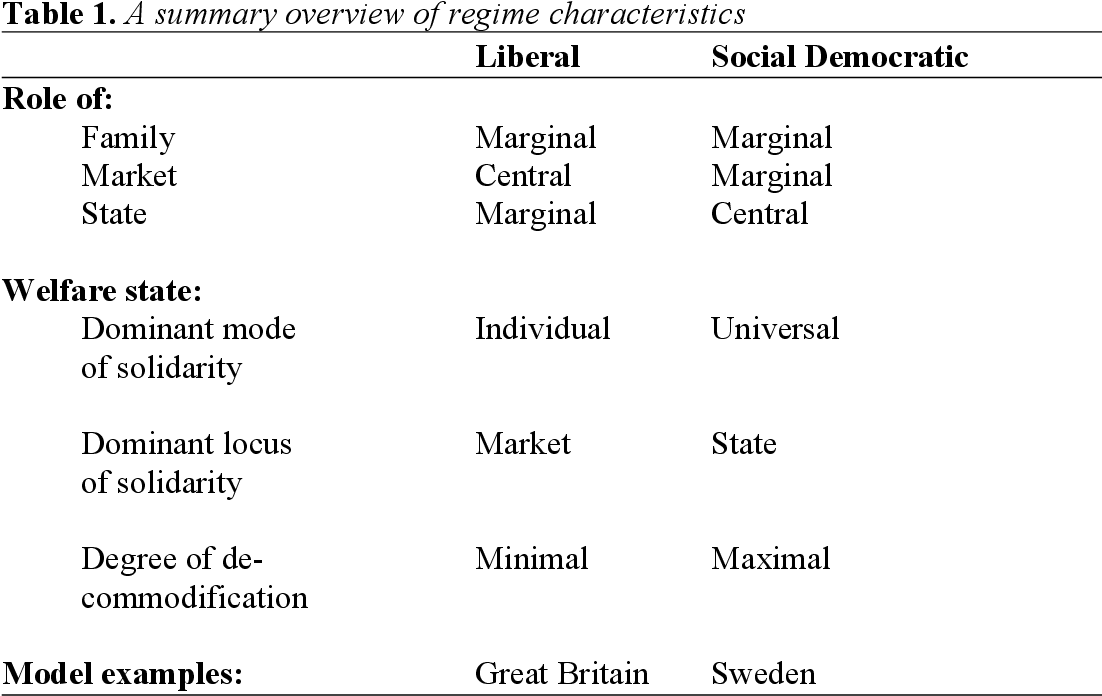

실제 자본주의 시장에서는 생산과 서비스 심지어 고용까지도 균등하게 배분되지 않는다. 이에 정부는 자본주의의 해악들을 부분적으로 완화하기 위해, 규제 조치와 다양한 세금 정책을 통해 생산 과정의 잉여 가치를 재분배한다. 이 재분배는 사회보장, 교육, 실업수당, 복지수당, 의료, 대중교통, 도로 및 기타 인프라와 같은 “사회주의적” 혹은 공공프로그램을 통해 이루어진다. “사회주의”(socialism)라는 용어에 “민주”(democratic)라는 단어를 더한 것은 공공 소유권은 최대한 민주적으로 통제되어야 하며, 경제는 소수가 아닌 대중의 이익을 위해 운영된다는 의미를 담고 있다. 민주사회주의는 소수의 공산당 간부가 국가 기구를 통제하여 그 통제를 통해 권력을 키워가는 소련과 중국 방식과 차별화된다. 유럽에 현존하는 대부분 사회주의 시스템도 혼합 비율에 따라 차이가 있지만, 사적 소유권과 관리 그리고 공적 소유권과 관리가 혼합되어 있다.

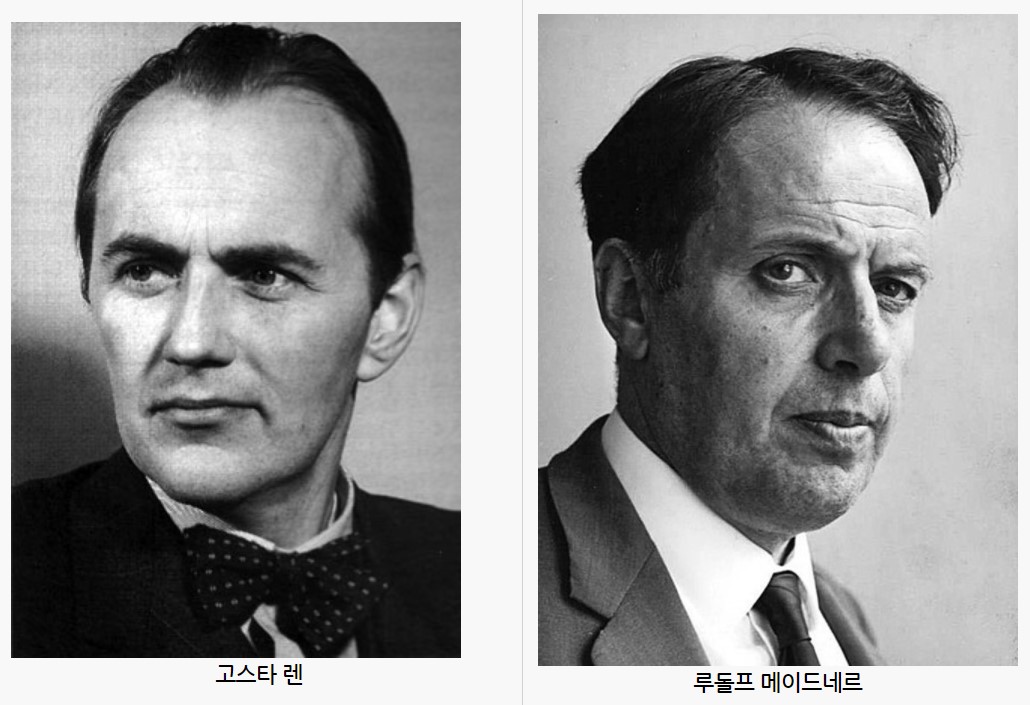

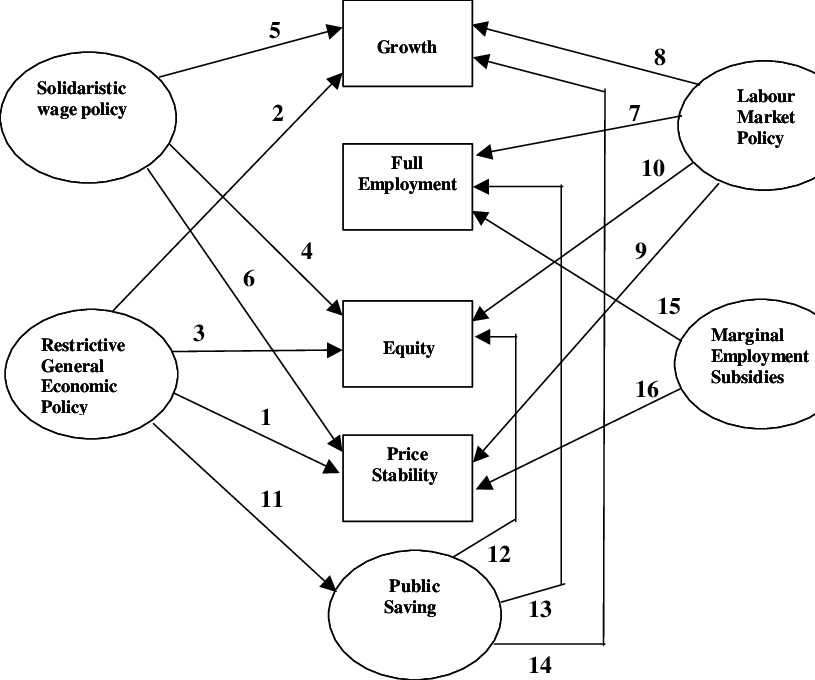

1950년대 말부터 1980년대에 이르기까지 사회민주당(Social Democratic party) 치하의 스웨덴은 어쩌면 사회민주주의의 최고 모범 사례일지 모른다. 대공황 기간 실업이 만연했을 때, 사회민주당은 실업자들을 국가 주관 프로젝트에 투입해야 한다고 주장했다. 핵심 가치로 완전 고용을 추구한 덕분에, 제2차 대전 이후 등장한 본격적 사회민주주의 복지국가의 초석을 놓게 되었다. 설계 과정에 크게 기여한 두 경제학자, 고스타 렌(Gösta Rehn)과 루돌프 메이드네르(Rudolf Meidner)의 이름을 딴 렌-메이드네르 모델은 완전 고용, 저인플레이션, 고성장, 소득 평등을 추구했다.

스웨덴의 경제는 혼합경제이지만, 미국이나 다른 자본주의 국가에 비해 정부의 경제 개입이 훨씬 많다. 민간 기업이 존재했고 상당히 크게 성장할 수 있었지만, “요람에서 무람”까지 복지 국가를 위해 훨씬 고율의 세금 체계가 적용되었다. 정부는 실업이 치솟는 지역 혹은 시기에 일자리를 제공하거나 일자리가 있는 지역으로 실업자를 이동시키는 등, 적극적 노동정책을 펼쳤다. 더 나아가, ‘연대임금정책”(solidarity wage policy), “동일노동 동일임금”(equal pay for equal work), 그리고 임금 평준화를 추진해 경기순환에 따른 부침을 안정화함과 동시에 노동자 간 임금 격차를 완화했다.

적극적 노동시장 정책, 강한 복지국가 그리고 생산성 증가에 따른 임금 인상은 경기 주기 내내 내수를 유지하는데 성공해, 노동, 자본, 기업 그리고 소비자에게 안전과 안정을 보장해 주었다. 사회민주당과 긴밀하게 연계한 강력한 스웨덴 노조는 중앙집권적 임금 교섭을 이끌어 낸 이 프로그램의 성공에 중요한 역할을 했다. 노사 간 전통적 적대적 관계는 노동자, 사용자, 그리고 정부 대표가 규칙적으로 만나 경제에 관한 주요 결정을 내리는 노사정 협정에 의해 줄어들었다. 이 모델의 다른 특징은 공공 부문 저축, 자본 시장 규제, 그리고 과세와 보조금을 통해 총 저축, 신용 공급 및 투자, 그리고 그 분배에 영향을 미치려는 시도였다.

사회민주주의의 이 모델은 지정학적 사건들과 이민의 압박으로 최근 몇 년 다소 퇴보하였다. 그러나 그 전성기에는 스웨덴 국민들에게 적절하게 높은 생활 수준, 훌륭한 국가 의료 시스템, 무상 고등교육, 출산과 양육에 대한 관대한 지원, 실업과 다른 예기치 못한 재난에 대한 완충 장치, 그리고 노후 안전을 제공했다. 그 결과, 불평등은 현저하게 감소했고 빈곤은 사실상 사라졌다. 오늘날에도 스웨덴은 다른 북유럽 국가들 그리고 스위스와 함께 행복지수에서 156개국 중 상위 7위 안에 든다. 스웨덴이 가장 두드러진 사례이긴 하지만, 다른 서유럽 민주주의 국가들도 정부가 보장하는 의료시스템, 관대한 보육서비스 제공, 무상 고등교육 등과 같은 다양한 민주적 사회주의 정책을 채택했다.

유럽에서 번성했던 사회민주주의처럼 지금까지 존재했던 모든 사회민주주의는 자본주의와 마찬가지로 경제적 팽창에 의존했다. 그러나 기후변화의 현실은 자본주의의 지속적 경제 성장 전제와 충돌한다. 이런 충돌 상황은 민주사회주의 시스템이 해결해야 할 복잡한 문제들을 야기한다. 새 민주사회주의 시스템은 천연자원의 엄청난 부족과 천연자원의 보존, 복원과 정화, 온실가스 완화와 기후적응 조치, 전반적 인프라의 개조와 구조조정, 그리고 우리가 사용하는 것 대부분의 재활용을 위한 막대한 지출의 필요성이라는 도전에 직면할 것이다.

특정 인구 집단이 이미 기후변화에 불균형적으로 고통을 겪고 있기 때문에, 민주사회주의 시스템은 실질적 평등(기회의 평등과는 반대로)에 우선순위를 두어야 할 것이다. 우리의 현 터보 자본주의(turbo-capitalism) 시스템을 특징짓는 과잉 소비에 대한 기대는 이제 제한적 기대치에 양보해야 할 것이다. 어떻게 해야 제한된 수단으로 모든 사람이 최소한의 번영이라도 누릴 수 있을 정도의 자원을 가지고 살 수 있는지가 민주사회주의 시스템이 풀어야 할 큰 난제이다.

미국이 직면한 기후와 불평등 문제를 대처하기 위한 가장 미래지향적 제안이 민주사회주의자들로부터 나왔다는 것은 의미가 있다. 그리고 그들이 1930년대 대공황을 극복하기 위해 디자인된 일련의 정부 정책과 프로그램인 루스벨트의 뉴딜(New Deal)을 모델로 삼은 것은 적절하다. 그렇게 함으로써, 그들은 대공황에 대한 루스벨트 대응의 신속성, 요구되는 변화의 거대성, 그리고 경제를 파탄으로 몰고 간 자본주의와 차별화하는 뉴딜의 가치들을 강조할 수 있다. 루스벨트의 첫 취임사에서 나온 것보다 더 설득력 있는 사회주의적 가치에 대한 연설은 없다:

“환전상들은 우리 문명 사원(temple)의 높은 자리에서 도망쳤습니다. 이제 우리는 그 사원을 고대의 진실로 복원할지 모릅니다. 복원 방법(measure)은 우리가 사회적 가치를 단순한 금전적 이익보다 얼마나 더 고귀하게 적용하는가에 달렸습니다. 행복은 단지 돈을 소유하는 것에 있지 않습니다; 행복은 성취의 기쁨, 창조적 노력의 짜릿함에 있습니다. 일의 즐거움과 도덕적 자극이 더 이상 덧없는 이익의 광적 추구 속에 잊혀서는 안 됩니다. 우리의 진정한 운명은 돌봄을 받는 것이 아니라 우리 자신과 우리 동료 인간들을 돌보는 것이라는 것을 우리에게 가르쳤다면, 이 어두운 날들은 값진 가치가 있을 것입니다.”

1930년대 미국은 자본주의 사회였지만, 우리 시대의 민주사회주의를 생각할 때 뉴딜 기간 시행된 일련의 사회주의 실험을 복습하는 것은 유용하다.

그린뉴딜 제안을 “터무니없다,” “환상,” 혹은 “비현실적”이라고 말하는 사람들은 기후 위기의 심각성과 긴급성을 무시할 뿐만 아니라, 우리 자신의 역사에도 무지하다. 뉴딜 제안 당시에도 많은 사람이 “비현실적”이라고 일축했지만, 그렇지 않았음이 증명되었다. 오늘날 대부분 사람은 대공황이 경제 위기인 동시에 환경 위기였음을 깨닫지 못하고 있다. 오늘날 자본가와 달리 뉴딜러(New Dealers: 뉴딜 추진그룹:역자 주)는 두 위기가 상호 연관되어 있으며 함께 해결해야 한다는 것을 인식했다. 이 대목이 뉴딜이 오늘날 우리가 직면한 상황과 가장 관련성을 가진 부분이다. 루스벨트가 취임했던 1933년, 미국은 단지 경제 붕괴와 대량 실업 사태에 직면했을 뿐만 아니라, 자연환경의 많은 부분이 파괴되었다. 1932년까지 전국 숲의 7/8이 파괴되었고, 1/6의 표토(topsoil)가 먼지바람에 사라지기 직전이었으며, 7개 주에 걸쳐 있는 테네시 계곡 주민 1/3은 말라리아로 고통받았다. 더 나아가, 미국은 역사상 가장 큰 홍수 중 하나를 겪었고 이후 더 많은 도전에 직면할 상황이었다.

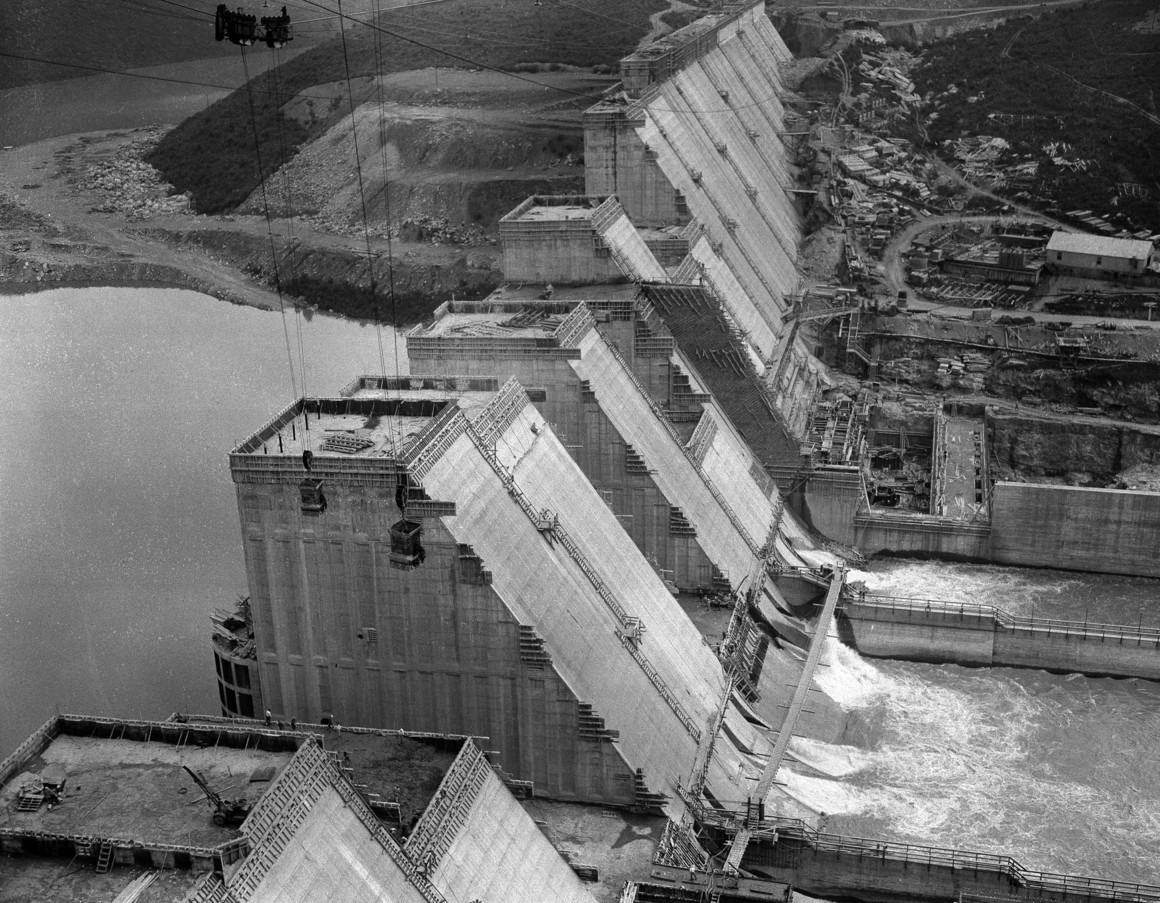

젊은 시절부터 박물학자였던 루스벨트는 자연 생태계의 건강과 경제의 건강, 그리고 정치 조직의 건강과의 상호연관성을 즉시 인지했다. 그는 건강한 민주주의와 안전한 자연환경이 없다면 경제 안보가 있을 수 없다고 생각했다. 그의 이런 생각은 개인주의 이념에 젖어서 자연환경을 생산의 “요소”로 취급하거나, 삶의 토대가 아니라 소비되고 이용되어야 할 상품으로 취급하는 끝없는 성장 경제시스템에 사로잡혔던 당시 미국엔 혁명적 발상이었다. 이처럼 전혀 다른 전제를 가지고 일한 루스벨트 행정부는 경제 안보뿐만 아니라 천연자원 기반의 회복을 돕기 위한 세가지 정부 프로그램을 만들었다. 민간자원보존단(the Civilian Conservation Corps (CCC)), 토양보전서비스(the Soil Conservation Service (SCS)), 그리고 테네시강 유역 개발 공사(the Tennessee Valley Authority (TVA))는 오늘날 우리가 지속가능한 개발이라 불리는 것에 미국 정부가 처음이자 마지막으로 쏟은 노력이었다.

1933년 은행법에 의해 창설된 연방 예금보험공사(FDIC), 사회보장법( the Social Security Act), 그리고 전국노동관계법(the National Labor Relations Act)을 제외하고, 다른 수십 개 뉴딜 프로그램 대부분은 영구적 목적을 가진 것이 아니었다. 그것들은 위기에 대처하기 위한 실험으로 간주되었고, 예산은 균형을 이루어야 한다는 루스벨트와 재무장관의 믿음 때문에 대공황을 종식시키에 충분하지 않았다. 그럼에도, 그 프로그램들은 실업률을 25%에서 5% 미만으로 낮추었고 자연은 복원 능력을 회복했다. 인프라 건설 - 대부분은 오늘날에도 활용된다 - 과 더불어 환경프로그램이 입법화되지 않았다면, 미국은 제2차 세계 대전에 참전할 준비를 못 갖췄을 것이며, 이후 회복은 훨씬 더디었을 것이다. 그리고 우리는 우리 역사에서 훨씬 일찍 종의 멸종과 기후 변화 영향에 직면했을 것이다.

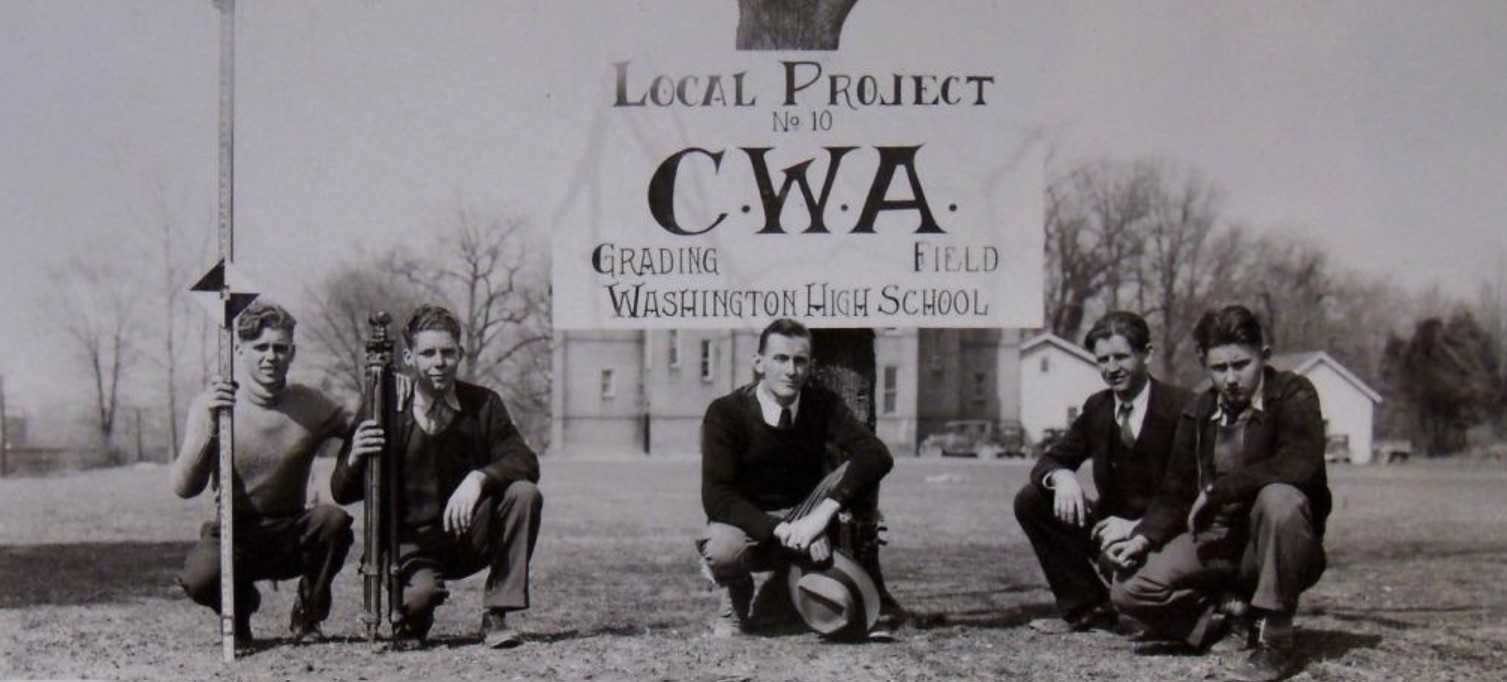

뉴딜정책에 의해 제공된 정부의 일자리 프로그램은 실업자들로 하여금 일하게끔 하였을 뿐만 아니라, 민간기업이 생산하려 하지 않거나 할 수 없는 필수 상품과 서비스를 생산함으로써, 국가 문화유산과 국가 정신에 새로운 활력을 불어 넣었다. 더 나아가, 그 프로그램은 정부가 소수가 아닌 다수의 이익을 위해 일하고, 즉각적 조치가 필요하면 하룻밤 사이에 수백만 명의 사람을 일하게 할 수 있다는 것을 증명했다.

정부가 직접 주관하여 430만 명을 고용한 최대 규모의 일자리 창출 프로그램인 시민일자리부(Civil Works Administration:CWA)는 구상에서 실행까지 몇 주 밖에 걸리지 않았다. CCC(민간자원보존단)는 젊은 실업자, 제1차 세계 대전 참전용사, 그리고 미국 원주민들이 환경 프로젝트에 일할 수 있도록 하였다. 그들은 국립공원 산책로와 기반 시설을 정비했고, 카운티와 주립공원의 시스템을 만들었으며, 멸종 위기 야생동물을 복원하고 보존했고, 30억 그루 이상의 나무를 심으며 산림을 황폐화시키는 나무 질병을 막았고, SCS(토양보전서비스)를 통해 농부들에게 어떻게 토양을 보전하는지 가르쳤으며, 산불과 싸웠고 미래의 홍수를 예방했다. TVA(테네시강 유역 개발 공사)는 그 지역 생태계의 특수성을 기반으로 한 종합적 지역 공공개발과 전력화 계획을 실행했다.

뉴딜 환경 프로그램의 중심에는 생태계와 인간 진화 패턴을 조화시키려는 과학적 연구를 바탕으로 신중한 토지 관리와 계획 구상이 있었다. 파괴된 환경의 예방, 보전, 회복, 그리고 복원이 공공 의제로 다뤄졌다. 이것은 분산, 원자론적 사고, 그리고 단기적 의사결정으로 인한 낭비, 비효율성, 그리고 환경파괴로 이어지는 풍토(ethos)로부터의 극적인 변화를 의미했다. 자연과 인류 역할에 대한 사고방식 전환에 대한 공교육은 환경에 대한 뉴딜 접근법의 일부였다. 뉴딜 접근법의 세 번째 특징은 전체론적(holistic) 계획이다. 토양 침식, 홍수, 삼림 벌채, 야생 동물의 소멸, 실업, 그리고 건강 악화와 같은 문제는 고립된 것이 아닌 상호연관된 것이므로 함께 다뤄져야 한다. 이런 비전의 중심에는 모든 인간의 삶이 특정 생태계에 깊숙이 편입되어 있어 의존한다는 생각이 자리 잡고 있다.

뉴딜정책은 은행과 금융에 대한 “상향식(bottom-up” 접근 방식을 통해 프로그램에 자금을 댔다. 민간 부문 금융이 붕괴되자, 정부는 신용과 자본을 민간투기로부터 장기적 인프라와 공공사업으로 유도하기 위해 다양한 정책 수단을 동원했다. 한편, 공공은행의 일종인 재건금융공사(Reconstruction Finance Corporation (RFC))는 시중 은행의 우선주에 투자하고 철도, 중앙/지방 정부, 그리고 소기업에 대출을 해주었다. 불평등을 줄이기 위해 높은 세율의 부유세가 부과되었다. 금융재건공사는 제2차 세계 대전 중에 전쟁자금을 조달하기 위해 엄청나게 확장되었지만, 1951년에 해체되었다. 뉴딜의 모든 실험이 성공적인 것은 아니지만, 대부분은 성공했고 일부는 훌륭했다.

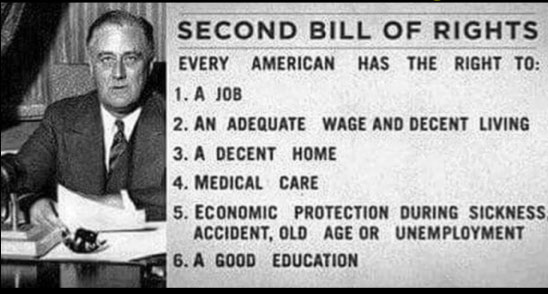

미국의 제2차 대전 참여와 함께 대부분의 뉴딜 프로그램은 종료되었지만, 전쟁을 위해 정부 자원이 엄청나게 동원되었다. 그 결과 얻어진 완전한 고용은 루스벨트로 하여금 다른 공황이나 독재를 막기 위해서는 정부가 더 광범위한 사회주의 목표(그는 이렇게 부르지 않았지만)를 제정해야 한다는 결론에 도달하게 했다. 1944년의 연두 교서에서 그는 권리장전(the Bill of Rights)에 담긴 권리들이 중요하긴 하지만, 더 이상 행복 추구에 있어 평등을 보장하기에는 적절하지 않다면서 “우리는 경제적 안전과 독립 없이는 진정한 개인의 자유가 존재할 수 없음을 분명히 깨달았습니다. ‘뭔가를 필요로 하는 사람은 자유로운 사람이 아닙니다.’ 배고프고 실직한 사람들은 독재 정권의 산물입니다”라고 주장했다. 그는 이어 “제2의 권리장전”(Second Bill of Rights)의 대략을 밝혔는데, “이 장전 아래에서는 인종, 지위 혹은 신념과 상관없이 모두를 위한 안전과 번영의 새로운 토대가 세워질 수 있습니다”라고 말했다. 새로운 권리들은 다음을 포함했다:

- 산업, 상점, 농장 혹은 광산에서 유용하고 적정 보수를 주는 직업을 가질 권리

- 적절한 식품, 의복 그리고 여가를 제공해 주기에 충분한 소득을 얻을 권리

- 모든 농부가 자신이 키운 농산물을 팔아 그 대가로 가족에게 준수한 삶을 제공해 줄 수 있는 권리

- 규모와 관계없이 모든 기업이 국내외에서 독점에 의한 불공정한 경쟁과 지배로부터 벗어나 자유로운 환경에서 거래할 수 있는 권리

- 모든 가정이 준수한 집을 가질 권리

- 적절한 의료혜택을 받아 건강을 누릴 권리

- 노후, 질병, 사고, 그리고 실업의 경제적 공포로부터 적절하게 보호받을 권리

- 좋은 교육을 받을 권리

루스벨트는 이러한 권리를 위해 싸울 만큼 오래 살지 못했고, 전후 의회도 이러한 권리를 제정할 의향이 없었지만, 이 권리들은 민주사회주의 시스템이 그 위에 구축될 수 있는 원칙들의 토대를 형성했다. 오늘날, 우리는 1944년에는 예상하지 못했던 몇 가지 권리를 추가해야 할 것 같다. 이 권리들은 다음 권리를 포함해야 한다: 투표하고 투표를 받을 권리; 건강하고 지속 가능한 환경을 가질 권리; 평화롭게 살 권리; 단체교섭권 그리고 생산과정에 노동자가 기여한 잉여가치에 대한 적정 몫을 요구할 권리; 안전한 아동기를 보낼 권리; 성적 혹은 배우자 학대로부터 보호받을 권리. 루스벨트는 이러한 권리는 “지위, 인종 혹은 신념”에 관계없이 보장되어야 한다고 선언했다. 여기에 출신 국가, 에스니시티(ethnicity), 장애, 젠더, 젠더 정체성, 그리고 성적 취향을 추가한다. 루스벨트와 이후 사람들에 의해 명시된 새로운 권리들의 대부분은 이후 세계인권선언 형태로 국제 사회에 받아들여졌다.

루스벨트의 두 번째 권리장전 권리들은 위 추가 권리들과 더불어 우리의 현재 헌법에 포함된 권리들과 차별화된다. 그 권리들은 정부의 특정 행동을 금지하는 것과 같은 부정적 권리로 구성되지 않고, 정부로 하여금 다음과 같이 이런저런 것을 하라고 요구하는 실질적 권리로 구성되었기 때문이다: 예를 들어, 자유롭고 공정한 투표권을 보장하고, 건강하고 지속 가능한 환경을 위해 노력하고, 민간 부분이 제공할 수 없을 경우 생활임금(living-wage)이 보장된 일자리를 제공하라는 것과 같은 요구가 그것이다.

이런 권리들이 우리 헌법에 포함되려면 새로운 법률, 규정, 그리고 프로그램이 요구될 것이다. 모든 프로그램이 연방 정부에 의해 시행될 필요는 없다. 민주사회주의 체제에서 의사결정은 직접적으로 영향을 받을 가능성이 가장 높은 사람들에 의해 내려져야 하지만, 헌법적 권리의 정신과 의도에 부합해야 할 것이다.

미국 전역과 많은 다른 나라에서 시행되고 있는 몇 가지 참여형 의사 결정 형태가 있다. 그 중 하나는 일반 시민들이 구, 시, 군의 예산 편성 결정에 집단적으로 참여하는 과정이다. 브라질, 포르투 알레그리에서 시작되어, 현재 11개의 미국 도시(뉴욕시 포함), 1개의 카운티, 주 교육부, 그리고 1개의 학군이 캐나다 4개 도시와 더불어 참여형 예산편성 형식을 취하고 있다. 노동조합과 소비자 협동조합, 이웃 협의회(neighborhood councils), 그리고 지역 통화는 또 다른 형식의 참여형 의사결정이다.

공공은행과 민주적 금융개혁을 위한 움직임도 커지고 있다. 공공은행은 도시, 주 혹은 지역 단위의 주민들이 소유하며, 세금과 같은 시 혹은 지방 정부의 예금을 받는다. 투자자 이익을 우선시하는 민간은행과 달리, 공공은행은 지역사회에 이익이 되는 대출을 하고 은행 이익을 지역사회에 재투자한다.

우리가 위에서 열거한 권리들의 많은 부분은 다양한 방식 그리고 다른 관할 단위에서 실행될 수 있겠지만, 기후변화와 관련한 주요 결정들은 그 긴급성과 재앙적 본질 때문에 강력한 중앙정부의 개입을 요구한다. 오직 국가 중앙정부만이 새롭고 재생 가능한 에너지 시스템과 대중교통 시스템을 건설하고, 기후 변화와 불평등에 가장 크게 피해를 입은 국가들에게 자금 지원을 하고, 온실가스 배출 제한에 대해 다른 나라들과 협상할 수 있다.

그러나 이것이 하향식 과정이 될 필요는 없다. 많은 결정이 중앙 정부 지침 내에서 분산될 수 있다. 이제는 인공위성을 이용한 첨단 지리적 이미지를 통해 지역과 국가의 생태 지도를 작성하는 것도 가능하다. 민주사회주의 정부가 이런 생태 지도를 이용해 지방 정부에 안내 지침을 하달하는 모습을 우리는 상상할 수 있다. 이것은 의심할 여지 없이 습지를 파괴하거나 홍수 범람 혹은 산불 지역에 주택을 건설하려는 계획과 같은 특정 개발을 금지하는 결과를 가져올 것이다. 현재의 우리 정치 풍토에서 이것은 자신의 소유물로 자신이 원하는 것을 할 권리를 침해하는 것으로 보일 수 있지만, 충분한 대중 교육을 통해서 사람들은 그러한 파괴적 개발이 사회의 이익에 해롭다는 것을 이해하게 될 것이다.

기후 변화 시대의 민주사회주의 사회는 두려워할 대상이 아니라, 더 풍부한 문화생활, 더 큰 공동체 결속력, 더 안전하고 건강한 환경, 그리고 더 평화로운 세상을 향한 가능성을 열어주는 사회가 될 필요가 있다.

---------------------------------------------------

역자 후기

미국의 민주사회주의 운동을 공부할 때 빠지지 않고 등장하는 것은 루스벨트 대통령 시절의 뉴딜정책이다. 루스벨트의 리더십 그리고 그의 사회주의적 가치에 대한 선견지명은 그 한계에도 불구하고 대단하다는 생각이 든다. 오카시오 코르테즈와 같은 미국의 자칭 민주사회주의자들이 왜 그들 정책을 21세기 버전의 뉴딜, 즉 그린 뉴딜이라고 칭하는지 이해할 만하다. 루스벨트에 대한 저자의 평가 중 개인적으로 가장 인상 깊었던 대목은 아래다.

“그의 생각은 개인주의 이념에 젖어서 자연환경을 생산의 “요소”로 취급하거나, 삶의 토대가 아니라 소비되고 이용되어야 할 상품으로 취급하는 끝없는 성장 경제시스템에 사로잡혔던 당시 미국엔 혁명적 발상이었다.” (This was a revolutionary idea for a country steeped in the ideology of individualism and enamoured with an economic system of endless growth that treats the natural environment as a “factor” of production or as a commodity to be consumed and used up rather than the foundation of life itself.)

사회주의는 단순히 생산수단의 사회화 같은 경제시스템뿐만이 아니라, 인간과 자연의 관계에 대해 자본주의의 철학적 토대인 개인주의와 근본적으로 다른 철학적 접근을 의미한다. 많은 사상가가 이 주제에 대해 논했지만, 상식 수준에서 간단히 생각을 정리해 본다면, 그 관계는 인간(human)이라는 주체(subject)와 자연(nature)이라는 대상(object) 관계가 되어서는 안 된다. 인간은 자연의 일부다. 따라서 자연에 대한 파괴는 인간, 즉 나의 파괴를 의미한다. 자본주의의 개인주의는 이 '인간'에서 ‘나’와 ‘너’를 구분한다. 그리고 ‘나’와 ‘자연’을 구분한다. 이 구분에 기반하여 파괴 대상이 ‘나’가 아닌 ‘자연’이라는 대상, 그리고 그 파괴의 부정적 결과가 ‘나’가 아닌 ‘너’에 국한된다면, 이 파괴는 제동이 걸리지 않게 된다. 이것이 현재 자본주의 개인주의에서 자본가인 ‘나’가 노동자인 ‘너’ 그리고 대상인 ‘자연’을 대하는 방식이다. 사회주의는 이 ‘나’와 ‘너’는 분리되어서는 안 될 서로 의존할 수밖에 없는 사회적 존재라는 인식, 그리고 ‘나’는 자체가 ‘자연’의 일부이기 때문에 자연의 법칙을 거슬러는 살 수 없다는 인식에 기반한다. 사회주의에서 '나', '너', 그리고 '자연'은 하나다.

'세상 이야기' 카테고리의 다른 글

| 사회주의는 여전히 금기어(禁忌語)인가? - 민주사회주의 이야기 (1) (0) | 2021.12.31 |

|---|---|

| 축출된 자들의 반란? - 민주사회주의 이해하기 (30) (0) | 2021.12.14 |

| 포퓰리즘 유혹에 시달릴 민주사회주의 - 민주사회주의 이해하기 (28) (0) | 2021.12.05 |

| 민주사회주의는 유색인종 여성으로부터 - 민주사회주의 이해하기 (27) (0) | 2021.12.03 |

| 껍데기 민주주의, 위로부터 사회주의는 가라 - 민주사회주의 이해하기 (26) (0) | 2021.11.27 |