** 블로그를 찾아주신 분께 안내드립니다. 좀 더 나은 교열과 가시성/가독성을 원하는 분에게는 '네이버 포스트(링크)' 를 권장합니다.

역자 머리말

지난 6월 11일에 시작한 이후 6개월 만에, 그리고 애초 목표했던 대로 올해가 가기 전에 번역을 마치었다. 번역의 질과 상관없이 일단 작심삼일을 피했다는 안도감과 더불어, 개인적으로 민주사회주의에 대해 많이 배웠다는 느낌이다. 어디 가서 민주사회주의가 이러이러한 것이라고 얘기할 단계와는 여전히 거리가 멀지만, 누가 민주사회주의에 관해서 이야기하면 그 사람이 무엇에 대해 얘기하는지는 알 정도는 된 것 같다.

이런 느낌 속에서 이번 마지막 에세이를 앞두고 조금 기대를 했다. 편집자와 저자의 의도와 상관없이, 독자 입장에서 뭔가 이 책에서 소개된 글들에 대한 정리 및 총평의 성격을 가진 마지막 챕터를 상상했기 때문이다. 저자 사스키아 사센(Saskia Sassen)이 한국에도 많이 알려진 학자기이게 더욱 기대감이 컸던 것 같다. 그러나 유감스럽게 사스키아 사센은 자신의 이야기를 하는 데 그쳤고, 편집자들은 별도로 리뷰 챕터를 준비하지 않았다. 아쉽다.

이 구성과 편집의 허술함이 이 책의 약점이라고 생각한다. 각 저자의 에세이는 그 자체 독립성을 지니고 있어서 각 에세이 간 수려한 연결은 애초 기대할 수 없는 것이었지만, 일부 에세이에서는 유감스럽지만, 민주사회주의 담론에 대한 독자의 이해를 돕는다는 느낌을 거의 받을 수 없었다. 개인적으로 이 느낌을 제공한 장본인은 에세이 저자라기보다는 편집자들이란 생각이다. 이들이 저자들을 좀 더 ‘밀착 관리’ 했다면 좀 더 유기성 있는 에세이 모음집이 되었지 않았을까 생각해 본다.

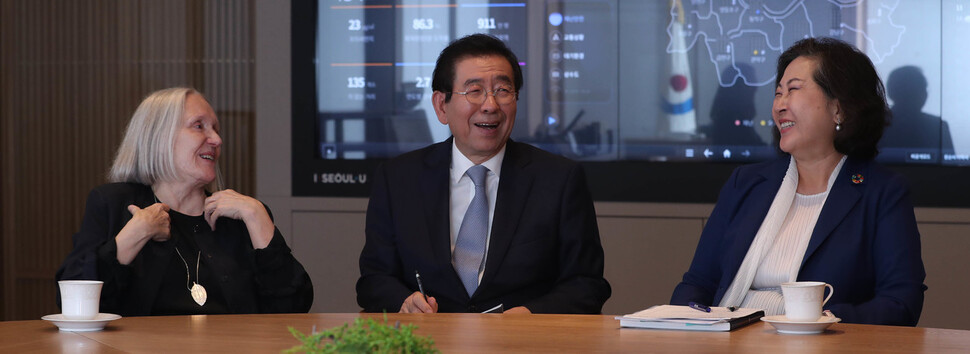

저자 사스키아 사센은 2019년 한국에서 ‘지속 가능한 도시 발전을 위한 공동체 경제’라는 이름을 가진 포럼에 참석해서 기조 발제를 하기도 했다. 저자에 대한 소개는 해당 기사로 대체한다.

“기조 발제에서 사스키아 사센 미국 컬럼비아대 석좌교수는 ‘추출’(extraction)과 ‘축출’(expulsion)이란 개념을 사용해 세계화된 거대도시에서 일어나는 부의 편중과 삶의 질 하락을 설명했다. 그는 뉴욕·런던 등 주요 도시의 큰 건물뿐 아니라 빈민가의 주택마저 몇몇 글로벌 투자은행이나 중동의 왕족이 소유하는 ‘부동산의 금융화’ 현상이 만연하고 있다고 지적했다. 그는 “이들은 굉장히 큰 능력을 갖고 계속 부를 ‘추출’하고 있어 보통 사람들도 집을 잃고 ‘축출’되고 있다"라고 분석했다.”

개인적으로 이번 에세이는 정확한 의미는 여전히 불확실하지만 사스키아의 ‘추출’ 그리고 ‘축출’ 개념에 대한 소개를 받은 정도에 만족하고자 한다. 하지만 이번 에세이에 실망한 것은 이 에세이 내용과 민주사회주의와의 연계성 부족이 아니라, 저자의 글쓰기 방식 혹은 이 에세이에 임한 태도(?)이었다. 이 실망감의 구체적 내용은 역자 후기에 남긴다.

증가하는 자본주의의 만행이 민주사회주의의 발흥을 가능하게 할까?

(Can the Increasing Brutality of Capitalism Enable the Rise of Democratic Socialism?)

사스키아 사센 (Saskia Sassen)

1980년대 이후, 자본주의의 지리적 확장과 시스템 변화는 승자와 패자를 더 잔인하게 구분하는 결과를 가져왔다. 태생부터 자본주의 발전은 폭력, 파괴, 그리고 도용(appropriation)으로 특징지어져 왔다. 그러나 1900년대는 규제 국가의 등장, 투쟁적 노동 계급의 승리, 그리고 번창하는 중산층의 팽창을 가져오기도 했다. 그리고 그 안에는 민주사회주의 정치의 가능성과 열망이 있다. 이 민주사회주의 정치는 1970년대 후반까지 이어진 초기 사회주의들이 직면한 조건들과 차별화되는 다양한 조건들로 특징지어지는, 우리의 현재 근대성(modernity) 요소들을 고려한 정치이다.

1980년대 이후 기간은 기업(incorporation)을 통한 전용(appropriation)의 또 다른 단계 혹은 국면을 가시화한다. 그것은 자본주의 이전 생산 양식이 아닌 다양한 유형의 케인스 자본주의 구조 파괴를 의미한다. 케인스 자본주의의 파괴는 설사 부분적이라도 ‘새로운 종류의 선진’ 자본주의를 더욱 심화시켰다. 이 자본주의는 ‘추출 논리’(extractive logic) 논리의 급속한 등장 그리고 노동계급뿐만 아니라 많은 중산층의 약화로 특징지어진다. 그리고 그 안에 민주사회주의를 위한 새로운 가능성이 있는데, 그 가능성은 너무나 많은 기반을 잃은 중산층도 포함될 수 있다.

1980년대 등장해서 더 강력해진 추출 양식으로 무장한 채 오늘날까지 이어지는 이 새로운 유형의 자본주의는 우리가 직면한 주 도전 중 하나이다. 이 자본주의는 1980년대 이전 자본주의와는 다른 유형이다. 수단(instruments)과 운영 논리(operational logic)가 다르다: 이 새로운 자본주의는 이전 자본주의 시절에 효과적이었던 노동운동을 분쇄하는 데 성공했고 중산층 성장을 약화하는 데 성공했다.

그러나 노동계급과 중산층이 겪는 이런 일련의 부정적 결과로 말미암아 역설적으로 이들 간 협력의 확대 가능성이 존재한다. 이 부정적 상황의 긴급성과 추가적 손실 위협 때문이다. 이 확대 가능성은 빈곤층에서부터 이제 설 자리를 잃기 시작하는 중산층에 이르기까지 폭넓게 혼합된 소외 계층을 아우를 수 있는 사회주의를 건설하는 것을 의미한다.

추출 논리의 등장(THE RISE OF EXTRACTIVE LOGICS)

자본주의 생산관계에 편입으로 말미암은 자본주의 이전 경제의 파괴는 자본주의 글로벌화에 있어 주요 breaking point 중 하나였다. 이 편입에 한 세기가 걸렸다. 이와 대조적으로, 1980년대 이후 기간은 기업(incorporation)을 통한 전유(appropriation)의 또 다른 단계와 국면을 가시화하기 시작했다. 파괴의 대상은 자본주의 이전 양식이 아니라 이번엔 다양한 유형의 케인스 자본주의였다. 강한 노조 그리고 중산층의 팽창과 함께 사회정의를 가능하게 한 것은 이 케인스주의였다.

이 새로운 국면은 추출 논리의 급속한 등장, 노동계급과 중산층 상당 부분의 약화로 특징지어지는 새로운 종류의 선진 자본주의를 발전시켰다. 이 새로운 유형의 자본주의가 현재 우리가 직면한 주요 도전 중 하나이다. 이 유형의 자본주의는 1980년대 이전의 자본주의, 특히 1900년대 초 자본주의와는 그 수단과 운영 논리에서 차별화된다. 예를 들어, 이 자본주의는 이전의 노동 운동에 효과가 있었던 것들을 분쇄하는데 성공했다.

21세기 추출(extraction)의 중요성은 20세기 대부분을 지배했던 대량 소비 논리를 대체했다. 대량 소비는 여전히 중요하겠지만, 20세기 대부분 시기에서와같이 새로운 체계적 질서를 만들 수준은 더 이상 아니다. 각 가구가 모든 것을 구매하는 대규모 신축 교외 주택을 생각해 보라. 잔디 깎는 것은 기껏해야 일주일에 한 번만 할 것이며 공유도 선택 사항이 될 수 있을 것이다.

새로운 민주사회주의는 위에서 잠깐 언급되었던 사람들의 대규모 축출(expulsion)에 맞서야 할 것이다. 축출은 단순히 더 많은 빈곤, 더 많은 실향민, 더 많은 하향 이동성을 의미하는 것이 아니다. 이것은 자본주의 시스템 성격을 바꾸는 새로운 조직 논리로서 1900년대부터 1970년대 후반에 이르기까지 케인스 자본주의 시대의 주요 성과 중 하나였던 “중산층” 에도 영향을 미친다.

케인스주의 초기 주요 특징 중 하나는 대량 소비였다. 이것은 각 개인 혹은 가구의 소득이 중요하다는 것을 의미했으며, 이로 말미암아 확장된 중산층과 번성하는 노동 계급이 출현할 수 있었다. 이때는 또 기업들이 실제로 정부에게 중산층과 노동계급에게 의료 서비스, 교육, 교통, 공공 주택, 퇴직금 등을 지원하도록 압력을 가하던 시절이기도 했다. 이 현상은 여러 유럽 국가뿐만 아니라 심지어 일부 남미 국가들에서도 발견되었다. 이 시기는 괜찮은 보수를 받는 노동자와 중산층이 번성하는 새로운 경제 유형의 총체적 건설로 특징지어진다. 소비는 자본주의를 지탱하는 핵심 요소였다.

오늘날은 그렇지 않다. 소비는 여전히 중요하지만, 그전처럼 자본주의의 중심이 되고 있지 않다. 1980년대에, 우리는 전통적 은행 업무와는 완전히 다른 금융계의 등장과 방대한 새로운 유형의 채굴(mining)과 노동자를 필요로 하는 디지털 기능의 등장을 보고 있다. 이 강력한 새로운 영역은 다양하고 새로운 이익 원천을 창출했다.

이런 변화를 1980년대 이전 상당 기간을 지배했던 소비 논리와 차별화되는 추출(extractive) 논리의 등장으로 봐야 한다고 나는 주장해 왔다. 중요한 점은 2차 세계 대전 이후 소비가 중요한 매개체였던 시기와 달리, 현재의 자본주의 양식은 1900년대처럼 중산층과 노동계급에 지지를 호소하지 않는다. 자본주의 부의 원천은 금융과 기술 혁신에 더 의존한다.

삶의 선택권을 상실하는 다수 (FOR MANY: A MAJOR LOSS OF LIFE OPTIONS)

나는 21세기 초인 지금에서야 1980년대에 시작된 케인스주의 이후의 조직 논리 전모를 이해하게 되었다. 이전 책 ‘The Global City’(2001년 발간:역자 주)를 통해 나는 1980년대에 자본주의의 새로운 역동성이 성장하고 있으며, 그 특징 중 하나는 당시 여전히 번영하고 성장하던 중산층의 약화라고 주장한 바 있다. 내가 참고한 자료에 의하면, 1980년대에 매우 부유한 새로운 중산층의 등장했는데 그들의 부는 이전 중산층과 뚜렷하게 구별될 정도로 풍족했다. 그들에 대한 별도의 호칭이 필요했다: 그들은 초 부자(super-rich)도 아니었지만 단지 잘 사는 정도의 중산층도 아니었다. 이들에 대한 적절한 명칭을 발견하지 못한 가운데 “여피(yuppies)” 정도가 그들 특징을 부분적으로는 반영한 호칭일 것이다.

주요 글로벌 도시에서 새로운 질서의 출현을 우리는 보고 있다. 이 질서는 이전 중산층 유형으로는 설명하기 힘든, 고소득 중산층과 빈곤 중산층의 동시 성장으로 특징지어진다. 간단히 말해서, 새로운 경제 시스템은 한쪽에서는 더 낮은 소득을 버는 하류 중산층을, 또 다른 한쪽에서는 더 높은 소득을 버는 상류 중산층 노동자를 창출했는데, 이 상류 중산층은 이전 평균 중산층과 현저한 차이가 있다. 상류 중산층과 하류 중산층의 중간은 가늘다. 중간이 가늘다는 것은 상향이동을 위한 사다리의 단절을 의미하며, 노동계급으로부터 중산층으로 이동하는 것도 드물어졌다. 평범한 중산층으로부터 고소득 직업으로 옮겨가는 것도 마찬가지다. 이로 인해 많은 자본주의 국가의 하층민은 삶의 선택권의 상당 부분을 잃었으면, 미국은 극단적 경우 중 하나다.

글로벌 도시의 부상(THE RISE OF GLOBAL CITIES)

자본주의에 대한 이전의 많은 연구는 새로운 유형의 글로벌 경제에서 두드러진 주체(actors)로서 도시를 포함한 이 새로운 실체의 등장에 초점을 맞추지 않았다. 이는 부분적으로 자료 수집이 국가 단위에 집중되었기 때문이다. 갈수록 많은 도시는 빈곤해졌으며, 성장하는 중산층은 교외로 이주했다. 1980년대에 만약 우리가 서구 주요 도시에 초점을 맞추었다면, 대도시들이 당시 떠오르던 글로벌 경제의 핵심 허브로 부상하고 있다는 새로운 트렌드를 알아차렸을 것이다. 뉴욕, 런던, 파리, 부에노스아이레스, 도쿄, 프랑크푸르트 및 기타 여러 도시가 신흥 글로벌 경제에서 활동적 주체로 부상(혹은 재부상) 하기 시작했다. 그러나 경제학자와 도시 전문가들이 실제로 이 변혁적 변화를 보고 인식하기까지는 시간이 좀 걸렸다.

나는 “글로벌 도시들(global cities)”이라고 부른 이 주요 도시의 부상을 새로운 시스템 논리의 일종의 선봉으로 보았다.

이 논리의 핵심 구성 요소 중 하나는 사람을 노동자와 소비자로 체계적으로 “가치 매기는(valuing)” 이전 방식과 매우 다르다. 극적으로 표현한다면, 이 논리는 천연자원에 대한 수요를 포함해서 금융계와 기업의 수요를 충족시키기 위한 사람들의 축출(expulsion)과 전통적 자본주의의 파괴이다. 이 축출과 파괴는 대량소비 대신 상품의 금융화를 통해 선도적 도시들 경제에서 핵심 매개체가 된다. 예를 들어, 지속적 국내 수요를 충족하기 위한 자원 추출의 전통적 혹은 익숙한 논리로 보였던 것들이 어쩌면 새로운 유형의 선진 자본주의의 체계적 심화를 위한 토대를 준비하는 새로운 방법일 수 있다.

축출(EXPULSIONS)

이 자본주의 이익 실현 논리의 재편 결과는 지난 30년간 갈수록 많은 사람이 그들 국가 경제에서 “축출되는(expelled)” 극단적 형식으로 나타나고 있다. 이전에 번창했던 중산층과 번성했던 노동계급의 확장은 이제 둘 모두의 빈곤과 축소로 대체되었고, 대신 상류 중산층은 그 어느 때보다 부유해졌다.

이 변화는 미국과 같은 특정 국가에서 극단적 형태로 나타나고 있다. 이 변화는 또 한때 제조업 경제가 강했지만 지금은 추출 경제가 주력이 된 아프리카와 남미 국가에서도 이 변화를 볼 수 있다. 오늘날 중산층의 확장이 활발하게 진행되는 곳은 제조와 건설 주도의 경제를 가진 중국과 그보다 덜하지만 인도다.

한 가지 의문점은 이런 새로운 축출 논리가 결국 이들 나라에도 상륙할 것인가라는 것이다. 현재 중국과 인도 같은 나라들은 1980년대 등장 글로벌 경제 논리에 편입되어 있다. 따라서, 나는 중국과 인도가 경제적 사회적 혜택을 폭넓게 배분한 이전 일본, 한국, 그리고 대만의 경제 궤적을 단순히 따라갈 것이라고 생각하지 않는다. 1980년대 이후 현재를 특징짓는 축출의 논리는 이런 분배의 잠재력이 훨씬 약하기 때문이다.

극단적 조건들의 다양성(A DIVERSITY OF EXTREME CONDITIONS)

나는 극단적 조건들, 즉 전통적 개념과 도구로는 완벽하게 표현할 수 없는 조건들의 다양성을 묘사하기 위해 “축출되었다(expelled)”라는 용어를 사용한다. 나는 이 극단적 순간을 기존 시스템의 시스템적 위기(systemic edge)로 생각한다; 이 위기는 다양한 영역에 따라 다양하게 나타난다. 현 시스템적 위기는 지난 수십 년 동안 우리가 개발한 도구와 개념에 비추어 너무 극단적으로 되었기 때문에, 우리의 개념 카테고리를 더 이상 적용할 수 없는 지점까지 도달했다. 이 시스템적 위기의 극단적 조건들은 다음을 포함한다: 가장 일반적으로는 극도로 가난한 사람들, 공식적 비공식적으로 난민 캠프에 갇힌 사람들, 부유한 나라의 감옥에 갇힌 소수 그룹과 박해받는 사람들, 일하는 동안 신체가 손상되어 너무 어린 나이에 벌써 쓸모없게 된 노동자들, 빈민가에 있는 건강한 “잉여(surplus)” 인구들.

내가 하고 싶은 말은 이 대규모 축출은 사실 더 심오한 시스템 변혁을 예고한다는 점이다. 이 변혁은 그간 여러 전문 연구들에서 단편적으로 다루어졌지만, 우리를 세계 자본주의의 새로운 국면으로 이끄는 중추적 동인으로는 포괄적으로 접근되지 않았다. 이 새로운 국면은 전후 경제적 역동성을 이끌었던 대량 소비 대신 특히 추출(extraction)로 특징지어진다.

그리고 추출은 공간을 파괴할 뿐만 아니라, 잉여 인구로 분류된 사람들의 거처를 빼앗는다. 자신의 집, 땅, 직장에서 축출된 사람들을 “잉여 인구(surplus population)”로 규정하는 것은 매우 부당하다. 이것은 새로운 유형의 경제적 논리에 의한 축출이란 실제 현실을 왜곡하는 것이다. 이러한 축출(expulsions)은 조직적 기술적 복잡성의 거부할 수 없는 성장으로 특징지어지는 우리 근대성에 관한 개념에 제대로 어울리지 않는다.

이런 시스템 개편의 결과는 지난 수십 년 동안 전 세계적으로 지역 경제와 국가 경제에서 “축출된” 사람들의 수가 증가하는 가장 극단적 형태로 나타난다. 1980년대 이전에 활발했던 중산층 그리고 번창했던 노동계급의 팽창은 그중 상류 중산층은 그 어느 때보다 부유해졌음에도 불구하고 나머지는 빈곤해졌고 축소되었다.

결론(CONCLUDING)

오늘날 우리가 많은 나라에서 볼 수 있는 변혁은 불평등의 증가, 부유한 상류 중산층의 확대, 평범한 중산층의 빈곤, 그리고 다양한 부정적 조건들로 특징지어진다. 여기에 우리는 소수 상류층에 집중된 부와 자연 서식지의 파괴를 더 해야 할 것이다.

이런 변혁들은 곧 중국과 인도와 같은 나라들을 뒤덮을지 모른다. 예를 들어, 1970년대 일본, 한국, 대만에서 보았던 강력한 경제적 궤적의 등장을 중국과 인도가 따라갈 수 있다고 보지 않는다. 확장된 상류층으로의 부의 집중도 있었지만, 이들 세 나라는 폭넓게 배분된 경제적 사회적 혜택도 가져왔다. 1980년대 이후를 특징짓는 현재의 추출 논리는 이 분배의 잠재력과 배치된다.

노동계급과 평범한 중산층이 경험하는 갈수록 부정적 조건들은 사회주의 운동의 가파른 증가로 이어졌다. 오늘날 이 운동이 그런 부정적 조건들을 바꿀 수 있다고 생각하는 것은 어렵다. 그럼에도, 역사는 우리에게 복잡한 시스템의 변화가 의미 있는 변혁을 위해 질서의 완전한 파괴를 요구하지 않는다는 것을 반복해서 보여주었다. 너무나 많은 이들이 설 자리를 잃고 있는 상황에서 민주사회주의가 점점 더 많은 사람에게 선호될 수 있을까? 나는 그렇다고 생각한다.

역자 후기

7페이지에 불과한 이 에세이를 읽어 나가던 도중 과장하지 않고 정말 깜짝 놀란 경험을 했다. 읽었다고 생각한 문장들이 다시 등장했기 때문이다. 번역 작업을 위해 많은 경우 랩톱으로 에세이들을 읽는데, 순간적으로 내가 실수로 스크롤 업 한 줄 알았는데 그게 아니었다. 카피 앤드 페이스트처럼 저자가 매우 유사한 문장을 반복한 것이다. 내 독서와 글쓰기 경험상, 에세이 혹은 챕터 말미에 내용을 요약하는 과정에서 본문에 사용했던 문장을 그대로 차용하는 경우가 간혹 있긴 하지만, 이처럼 짧은 에세이에 그런 요약 과정이 필요한지 의문이다. 이것을 어떻게 받아들여야 할지 당황스럽다. 아래 인용문을 보면 이해가 금방 갈 것이다. 하이라이트 같은 색이 반복되는 부분이다.

먼저 393페이지 후반부부터 394페이지 전반부다. 양으로 치면 한 페이지 반도 안 되는 이 문단들에서 대략 4개의 문장이 반복되고 있다.

“The post-1980s period makes visible yet another step or phase of appropriation via incorporation. It is the destruction not of pre-capitalist modes, but of diverse types of Keynesian capitalist structures. In my reading, the destruction of Keynesian capitalism, even if partial, furthered the deepening of a new kind of advanced capitalism. This is a capitalism marked by the rapid rise of extractive logics, and the active weakening not only of the working class, but also of the vast middle classes. And therein lies a set of new possibilities for a democratic socialism, one that can include the middle classes that have also lost so much ground.

This new type of capitalism that emerges in the 1980s and continues today with increasingly strong extractive modes is one of the major challenges we face. It is a type of challenge that diverges from the challenges of earlier pre-1980s capitalisms. Its instruments and its operational logics are different: they have succeeded in breaking what worked for earlier labor movements and they have succeeded in weakening growing sectors of the middle classes.”

But in this set of negative outcomes for both the working class and sectors of the modest middle classes lies the possibility of an expanded collaboration precisely because of the urgency of the situation and the threat of further losses. It means constructing a socialism that can include an increasingly broad mix of the disadvantaged –from the poor to the well-off middle classes that are now beginning to lose ground.

THE RISE OF EXTRACTIVE LOGICS

The earlier destruction of pre-capitalist economies via their incorporation into capitalist relations of production has been one of the key breaking points underlying the global expansion of capitalism. It took a century if not more.

In contrast, the post-1980s period began to make visible yet another step or phase of appropriation via incorporation: the destruction not of pre-capitalist modes, but of diverse types of Keynesian capitalist structures. It was these Keynesian structures that had enabled a measure of social justice, with fairly strong unions and the expansion of the modest middle classes.

In my reading, this new phase furthered the deepening of a new kind of advanced capitalism, one marked by the rapid rise of extractive logics, and the active weakening of the working class and good parts of the modest middle-classes. This new type of capitalism is one of the major challenges we face. It is a type of challenge that diverges from the challenges of the earlier pre-1980s capitalism –notably periods such as the early 1900s. Its instruments and its operational logics are different: for instance, they have succeeded in breaking what worked for earlier labor movements.”

에세이 후반에도 유사한 문장 반복이 계속된다.

“I do not see China and India simply replicating the earlier strong economic trajectories of Japan, South Korea, and Taiwan, with widely distributed economic and social benefits. The logics of expulsion that mark the current post-1980s period depend far less on such distributive potentials.” (p. 398)

………(두 페이지 뒤)……..

“...I do not see China and India being able, for instance, to simply replicate the emergence in the 1970s of the strong economic trajectories we saw in Japan, South Korea, and Taiwan. Besides concentrations of wealth in expanded upper classes, these three countries also brought widely distributed economic and social benefits. The logics of expulsion that mark the current post-1980s period run counter to such distributive potentials.” (p. 400)

에세이 제목, ‘증가하는 자본주의의 만행이 민주사회주의의 발흥을 가능하게 할까?’(Can the Increasing Brutality of Capitalism Enable the Rise of Democratic Socialism?)에 대한 답은 결론의 마지막 한 문단에 그치고, 에세이 대부분은 저자의 추출과 축출 개념에 대한 소개로 채워졌다. 그건 그렇다 치더라도, 위와 같은 문장 반복 형식의 글쓰기는 저자가 아무리 세계적 인지도를 가진 학자라도 내 기준에서는 도저히 용납이 안 된다. 심하게 표현하자면, 다른 일로 까마득하게 잊고 있다가 출판사의 독촉 전화를 받고 마지막 날 서둘러서 대충 끄적여서 보낸 느낌이다. 아마 대학생이 이렇게 리포트를 제출하면 F를 받지 않을까?

대장정(?)의 마지막 에세이 역자 후기가 이런 식으로 끝나다니 씁쓸하기 짝이 없다.

'세상 이야기' 카테고리의 다른 글

| 우리는 왜 ‘사회주의’ 혹은 ‘공산주의’란 단어에 거부 반응을 보이는가? - 민주사회주의 이야기(2) (0) | 2022.01.01 |

|---|---|

| 사회주의는 여전히 금기어(禁忌語)인가? - 민주사회주의 이야기 (1) (0) | 2021.12.31 |

| 민주사회주의는 생태사회주의다 - 민주사회주의 이해하기 (29) (0) | 2021.12.10 |

| 포퓰리즘 유혹에 시달릴 민주사회주의 - 민주사회주의 이해하기 (28) (0) | 2021.12.05 |

| 민주사회주의는 유색인종 여성으로부터 - 민주사회주의 이해하기 (27) (0) | 2021.12.03 |