** 블로그를 찾아주신 분께 안내드립니다. 좀 더 나은 교열과 가시성/가독성을 원하는 분에게는 '네이버 포스트(링크)' 를 권장합니다.

머리말

책, ‘An Inheritance for Our Times: Principles and Politics of Democratic Socialism’(우리 시대의 유산: 민주사회주의의 원리들과 정치학)의 번역을 마치고, 대부분 독자처럼 읽은 책 내용의 체화(體化)를 위해 총체적으로 되새김질해야 한다는 압박감에 시달리고 있다. 앞으로의 포스트는 위 책 내용에 근거하여, 민주사회주의에 대한 나의 이해를 정리한 글이 될 것이다. 서로 다른 30명의 저자가 민주사회주의의 서로 다른 영역을 서로 다른 관점에서 접근하였는데, 그중 내가 이해하고 공감하는 부분을 받아들여 나만의 민주사회주의론을 세워볼 요량이다.

민주사회주의 개념에 대해 나의 이해와 입장을 열린 결말로 남겨두는 것보다는, 적정한 잠정적 결론에 도달하는 것이 낫다는 생각이다. 물론, 나의 잠정적 결론에 해당하는 이해와 입장은 더 큰 진실과 더 확실한 사실 앞에서는 언제든지 바뀔 수 있다는 열린 마음을 유지할 것이다. 그리고 책의 제목이 시사하듯, 이글은 민주사회주의의 ‘원리’와 ‘기본 모델’에 대한 소개로서, 한국 혹은 뉴질랜드에 어떻게 적용될 수 있을 것인가와 같은 각론은 별도의 담론을 요구할 것이다.

앞으로의 글은 가능한 이해하기 쉬운 문체와 단순한 표현으로 쓰려고 한다. 공부하기 전에는 사회민주주의와 민주사회주의도 구분하지도 못했던 나의 처지로 돌아가, 민주사회주의에 대한 사전 지식이 전혀 없는 이들을 대상으로 내가 이해한 바를 설명하고 납득시키는 형식이 될 것이다. 다른 말로, 민주사회주의의 기초 입문서를 지향한다.

사회주의는 여전히 금기어(禁忌語)인가?

2022년 대선을 불과 몇 달 앞둔 한국 정치 지형에서 ‘사회주의(Socialism)’ 개념을 담은 용어 - 가령, ‘사회’(Social) 혹은 ‘사회주의자’(Socialist) - 를 당명에 표기한 정당은 없다. 나무위키에 따르면 한국의 진보정당(원외 포함)은 다음과 같다: 정의당, 기본소득당, 시대전환(이상 원내), 노동당, 녹색당, 미래당, 통일한국당, 대한민국당. 이들 중 일부는 정강에 사회민주주의 혹은 민주사회주의 등의 사회주의 이념을 표방하고 있지만, 대외적으로는 진보정당으로 불리길 원하는 것처럼 보인다. 한국에서 ‘사회주의’ 혹은 ‘좌파’와 같은 용어는 ‘진보’ 혹은 ‘진보주의’(Progressivism)에 자리를 내어준 듯하다. 아직도 ‘빨갱이’ 국가를 철책 너머에 두고 있는 남한 사회에서, 사회주의 그리고 사회주의자는 공식적으로는 여전히 수용하기 어려운 용어인 것인가?

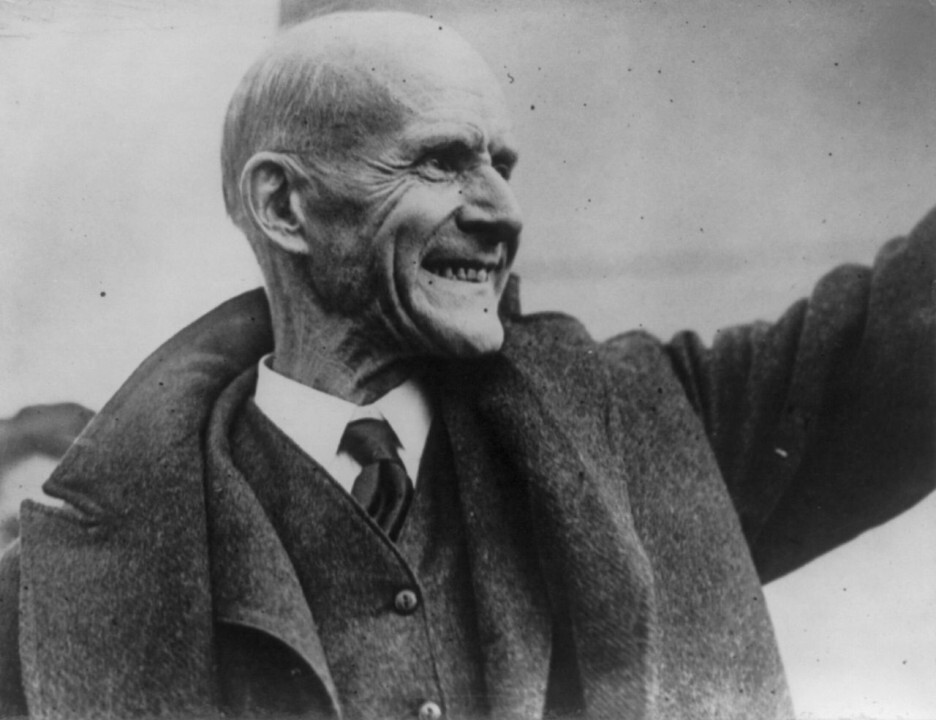

그러나 미국에서도 자칭 ‘민주사회주의자(Democratic Socialist)’인 버니 샌더스도 자신이 몸담고 있는 조직, ‘미국민주사회주의자’(Democratic Socialist of America:DSA)를 전격적으로 활용하지 못하고, 기존 리버럴 정당 민주당(Democratic Party)을 통해서 후보에 도전한 것을 보면 한국 만의 어려움은 아닌 듯싶다. 책에서도 잘 묘사되었지만, 미국의 빨갱이 컴플렉스(Red Complex)도 한국 못지않다. 19세기 후반 미국에서 가장 영향력 있는 신문 중 하나였던 뉴욕 트리뷴(New York Tribune)(1841~1924)은 사회주의 사상을 전파했으며, ‘우리의’ 칼 맑스도 이 신문의 18명 해외 특파원 중 한 명일 정도로 미국의 사회주의 전통도 유서가 깊다. 그럼에도, 1912년 대통령 선거에서 6%의 총 득표율을 기록했던 사회당(The Socialist Party of America) 대통령 후보 유진 데브스(Eugene Victor Debs)가 소요죄로 징역을 살 정도로, 미국의 사회주의 혐오증 역시 유서가 깊다. 미국 역사상 가장 위대한 대통령 중 하나로 손꼽히는 루스벨트부터, 해리 트루먼, 존 에프 케네디, 린든 존슨, 빌 클린턴 그리고 오바마에 이르기까지, 미국 민주당 출신 대통령들의 평등과 배분을 향한 어떤 정책도 어김없이 ‘사회주의적’이라는 굴레가 쓰여졌다. 뉴질랜드는 어떨까?

현 수상 제신다 아던은 2008년부터 2년간 국제사회주의 청년연맹(International Union of Socialist Youth:ISSY)의 회장을 역임했었다. 국제사회주의 청년연맹은 사회주의 노동운동과 막시즘의 황금기(1889~1914)에 속했던 1907년에 제2 인터내셔널의 산하 조직으로 탄생했다. 아래 비디오는 제신다 아던이 회장으로서 7분 동안 15번 ‘동지’(comrade)라는 호칭을 사용한 연설 장면이다. 그녀는 당시 분명 사회주의자 ‘제신다 아던 동지’였다.

그렇다면 2021년 제신다 아던과 그의 노동당(New Zealand Labour Party) ‘동지’ 의원들은 여전히 사회주의일까? 지난 2021년 5월, 예산 편성안을 둘러싸고 벌어진 여야 간 논쟁은 사회주의 용어와 개념을 놓고 흥미로운 관전 포인트를 우리에게 제공한다.

국민당(New Zealand National Party) 의원 David Bennett가 노동당 의원 Kieran McAnulty 보고 “communist”(공산주의자)라고 비난한다. 이 발언이 “의회 내의 관행에 어긋나는”(unparliamentary) 것이라며 발언을 취소하고 사과하라는 압력에 직면하자, 국민당의 다른 동료의원이 나서서 그렇다면 “socialist”(사회주의자)라고 지원 사격을 했다. 마음 같아서는 최고의 오명인 공산주의자라고 칭하고 싶었지만 불가능해지자, 차선 오명인 사회주의자 호칭을 꺼낸 형상이다. 보수 야당 의원의 ‘빨갱이 컴플렉스’ 공격을 받은 Kieran McAnulty는 ‘그래서 뭐 어쩌라고’ 식의 정면 대응을 한다.

“Yes, I am a socialist, and I’m proud of it.”(네, 난 사회주의자입니다. 그리고 자랑스럽습니다). 이어서 그는 자신의 지역구 유권자들이 자부감을 가진 사회주의자 국회의원을 뽑은 것에 대해 자랑스럽다고 말한다. Kieran McAnulty의 커밍아웃이 있자, 노동당 의원들의 #MeToo가 이어졌다. Christchurch Central 지역구의 Duncan Webb - “이 의회에는 아주 많은 위대한 사회주의자가 있습니다.”; New Lynn 지역구의 Deborah Russell - “나는 위대한 사회민주주의 노동당의 자랑스러운 멤버로서 여기에 서 있습니다.”; Tukituki 지역구의 Anna Lorck는 아예 큰 소리로 “난 사회주의자야!”라고 외친다. 이에 대해 뉴질랜드 우익은 지금까지 그래왔던 것처럼 사회주의를 소련의 낫과 망치와 연계시키면서 비난하기 시작했다.

이런 우익의 비난을 충분히 예상하면서도 노동당 의원들이 커밍아웃한 이유는 무엇일까? 버니 샌더스와 오카시오 코르테즈로 대표되는 미국 민주사회주의자들의 부흥에 자극을 받은 것일까? 아니면, 의회 내에서 단독 과반을 차지한 노동당과 유례없는 인기를 구가하는 당수 제신다 아던을 믿고 ‘깝죽거리는’ 것일까? 그렇다면 국제사회주의 청년연맹 시절로부터 10여 년이 지난 지금, 제신다 아던은 자신을 사회주의자라고 생각하고 있을까? 기자가 물었다. 당신은 사회주의자입니까? 그녀의 답은 예스와 노를 적절히 섞은 것이었다. “나는 항상 나 자신을 민주사회주의자라고 정의해 왔습니다. 그러나 뉴질랜드에서 이 용어를 쓰지 않는 경향이 있기 때문에, 이 용어가 특별히 유용하다고 생각하지 않게 되었습니다. 여기서는 ‘진보적’(progressive), 혹은 ‘노동당원’(member of the Labour Party)으로 호칭하는 것이 훨씬 일반적입니다. 사람들은 그게 무엇을 의미하는지 압니다.”

제신다 아던의 이 화법을 어떻게 이해해야 할까? 무슨 이유에서인지 사회주의자라는 표현이 뉴질랜드에서는 일반화되지 않았기에 그 표현을 자제하고 돌려 표현했을 뿐이지, 자신과 노동당은 여전히 ‘자랑스러운’ 사회주의 뿌리를 가지고 있다는 의미일까? Jacobin의 평론가 Branko Marcetic은 그렇게 생각하지 않는 것 같다. 이 글의 초점은 사회주의 용어 자체에 대한 수용성을 논하는 것이기에, 그의 주장 전부를 여기서 소개하지는 않겠다. 그의 주장의 핵심은 2021년 예산 편성안이 비록 만족스러울 만큼 충분하지는 않지만, 복지 예산을 증가함으로써 그래도 좌측으로 움직였다는 면에서는 긍정적이라고 할 수 있을지 모른다. 그럼에도 불구하고 결코 이 정당을 사회주의 정당이라고는 부를 수 없다는 것이다.

그가 근거로 든 사례 중 일부는 아래와 같다.

- 노동당은 부유세(wealth tax)를 시행하지도 부자에 대한 과세율을 높이지도 않는 상태에서, 지속적으로 퇴행적 소비세(consumption tax) - 2021년 12월 현재, 15%의 GST - 를 통해 갈수록 소비자에게 부담을 증가시키고 있다.

- 임대 주택에 대한 통제 정책을 시행하지 않음에 따라 서민의 주거비용이 올라가고 있는 주택 시장에서 볼 수 있듯, 소수의 부자에게 부를 집중시키는 정책을 시행하고 있다.

- 다른 나라의 우익 정치인과 경제학자들도 따라갈 수 없을 정도의 부채 우려로 인해, 보건, 인프라 그리고 기후 변화와 같은 분야에 심각할 정도로 투자를 하고 있지 않다.

그러면서 그는 노동당이 “사회주의자”라는 용어 사용을 더 이상 두려워하지 않는 것은 가상하다고 할 수 있겠지만, 현재와 같은 “자랑스러운 사회주의자”(proud socialists) 그룹이 네오리버럴처럼 통치하는 것보다는, 차라리 네오리버럴이 사회주의자처럼 통치하는 것을 원한다면서 글을 매듭짓는다. 그의 지적에 공감한다. 이번 노동당 의원들의 커밍아웃과 미투는 전반적으로 그리고 진정한 의미에서 사회주의적이지 못한 자신들 정책의 실체를 공세적으로 과장하고 싶어 하는 정치적 제스처로 볼 수밖에 없다. 제신다 아던은 ‘민주사회주의’를, Deborah Russell은 ‘사회민주주의’를 그리고 Duncan Webb과 Kieran McAnulty는 ‘사회주의’를 얘기했다. 하지만 뉴질랜드는 이 중 급진성 측면에서 제일 약하다고 할 수 있는 사회민주주의(Social Democracy)의 근처에도 가지 못하고 있는 것이 현실이다.

우리는 한국뿐만 아니라, 미국, 뉴질랜드에도 강한 전통(?)을 가진 이 빨갱이 콤플렉스를 무너트려 ‘사회주의’라는 용어를 대낮에 쓸 수 있는 단계를 넘어, 무엇이 사회주의의 가치와 원칙인지도 모르는 채 사회주의자를 자처하는 사람들로부터 그 진정한 의미를 빼앗기지 않도록 하는 과제를 안고 있다. 더 나아가, 제일 중요하게는, 그 진정한 사회주의적 가치와 원칙을 현실에서 구현해야 하는 궁극적 과제를 안고 있다.

'세상 이야기' 카테고리의 다른 글

| 민주사회주의 관점에서 본 서구 사회주의 운동 간략사 - 민주사회주의 이야기 (3) (0) | 2022.01.03 |

|---|---|

| 우리는 왜 ‘사회주의’ 혹은 ‘공산주의’란 단어에 거부 반응을 보이는가? - 민주사회주의 이야기(2) (0) | 2022.01.01 |

| 축출된 자들의 반란? - 민주사회주의 이해하기 (30) (0) | 2021.12.14 |

| 민주사회주의는 생태사회주의다 - 민주사회주의 이해하기 (29) (0) | 2021.12.10 |

| 포퓰리즘 유혹에 시달릴 민주사회주의 - 민주사회주의 이해하기 (28) (0) | 2021.12.05 |