** 블로그를 찾아주신 분께 안내드립니다. 좀 더 나은 교열과 가시성/가독성을 원하는 분에게는 '네이버 포스트(링크)' 를 권장합니다.

역자 머리말

이번 번역은 두 섹션으로 구성되었다. 섹션 6은 비판적 인터넷 연구에서 자주 사용되는 맑스주의 개념 11개에 대한 소개이며, 섹션 7은 소셜 미디어에서 이루어지는 소위 ‘디지털 노동’을 둘러싼 개념들을 고찰한 글이다. 다소 긴 번역 포스팅이지만, 섹션 6은 11개 개념(굵은 활자체) 별로 문단이 나누어져 있고, 섹션 7 역시 소제목으로 구분되어 있어서 가독성 면에서 큰 어려움은 없을 것이라고 희망적으로 생각해 본다. 섹션 6의 굵은 활자체와 섹션 7의 소제목은 내가 임의로 추가한 것이다.

==============================

맑스주의 인터넷 연구를 향하여

Towards Marxian Internet Studies

Christian Fuchs

6. 칼 맑스와 비판적 인터넷 연구(Critical Internet Studies) 개념들

비판적 인터넷 연구는 이미 맑스주의 개념을 일정 수준 사용하고 있으므로 맑스주의 뿌리를 인정해야 한다. 맑스주의 정치경제학은 “생산력과 생산관계의 발전, 상품화와 잉여가치 생산, 사회계급 분열과 투쟁, 모순과 적대적 운동을 전면에 내세워” 미디어를 해체하고 분석한다고 빈센트 모스코(2009)는 강조한다. 모스코의 분석에 6개의 개념을 추가하여 비판적 인터넷 연구에서 사용되는 맑스주의 개념 11개를 아래와 같이 소개한다:

- 변증법

- 자본주의

- 상품/상품화

- 잉여가치, 착취, 소외, 계급

- 세계화

- 이데올로기/이데올로기 비판

- 계급투쟁

- 커먼즈

- 공공 영역

- 공산주의

- 미학

맑스주의 첫 번째 관련 개념은 변증법(dialectics)이다. 맑스는 자본주의 분석에 헤겔의 변증법적 사고를 적용했다. 변증법은 “본질에서 비판적이고 혁명적이다.” 왜냐하면 “변증법은 역사적으로 전개되는 모든 형태를 유동적이며 움직이는 것으로 간주하고 일시적인 것으로 파악한다… 자본주의 사회의 움직임 역시 모순으로 가득 차 있다”(맑스, 1867). 푸흐스는 인터넷/웹 2.0과 사회의 관계를 1차원적이고 기술결정론적이 아닌, 복합적이고 역동적이며 모순적인 것으로 개념화하기 위해 변증법 철학에 인식론적 존재론적 초점을 맞춘다. Peter Lunenfeld(1999)와 마이클 하임(Michael Heim)(1999) 역시 디지털 변증법을 이야기한다. 이 접근 방식은 기술은 “서로 다른 가능성 사이에 매달린 ‘상반되고 불확실한’(ambivalent) 발전 과정이라는 기술 비판이론의 변증법적 통찰과 관련이 있다(Feenberg, 2002).

마르쿠제(1941)는 결정론적 변증법을 기피하면서 구조기능주의적 변증법에서 인간 중심의 변증법으로 이전을 원했다. 자본주의는 객관적 대립 구조 때문에 변증법적이며, 이 부정성에 대한 부정은 오직 인간 실천에 의해 이루어질 수 있다고 그는 주장했다.

인터넷 혹은 특정 인터넷 플랫폼은 서로 모순된 상태로 공존할 수 있는 사회와 사회 시스템들에 최소한 두 가지 이상의 잠재적 영향력을 행사한다. 어느 잠재력이 실현될지는 사회, 관심, 권력구조, 그리고 투쟁이 역시 잠재적으로 모순적인 여러 방식을 통해 어떻게 기술의 설계와 이용을 구축하는지에 달렸다. 따라서 자본주의의 기술이 생산력과 생산관계의 대립에 의해 형성된 것으로 맑스가 이해했듯이, 우리는 인터넷을 변증법적으로 이해해야 할 필요가 있다. 자본주의에서 네트워크화된 생산력은 “안티테제 형식”으로서 자본주의를 “폭발시킬 수 있는 지뢰”인데, ‘더 이상 생산적이 아니고 파괴적 힘’이 되어버린 계급관계에 의해 지배된다.

예를 들어, 우리는 구글이 만든 서비스들에서 모든 사람이 혜택을 누리고 인간 상호 협력을 위한 새로운 잠재력이 창조되는 커먼즈 기반 공공 인터넷을 기대하겠지만, 구글 서비스에 무료로 접근할 수 있는 자유는 이용자의 사생활을 위협하는 온라인 감시와 이용자의 경제적 착취를 초래하는 이용자 상품화를 통해서만 누릴 수 있을 뿐이다. 이에 대한 해결책은 구글의 폐지나 교체가 아니다. 구글을, 예를 들어 국립대학의 협업 프로젝트로 조직되고 운영되는 공공 검색 엔진으로 전환하는 것이다. 인터넷은 “자본주의적 구경거리와 상품화라는 실체와 진보적 변화와 대안적인 문화적, 사회적 형식을 목표로 하는 사이버 환경의 건설이라는 잠재력을 동시에 가지고 있다."

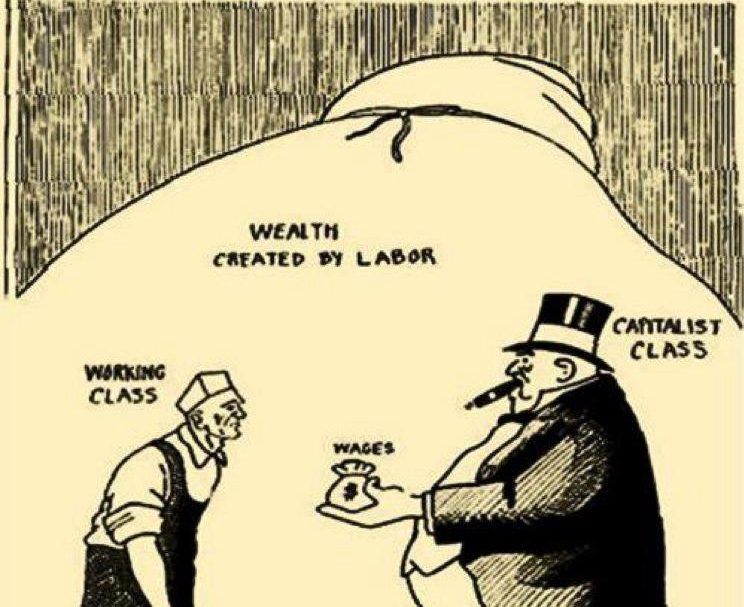

비판적 인터넷 연구에 반영된 맑스 개념의 두 번째 집합은 자본주의/자본주의 생산양식/ 자본주의 사회(capitalism/capitalist mode of production/capitalist society)다. 맑스가 보기에 자본주의는 자본 축적 시스템이다. 이 시스템에서 노동자는 일정 시간 무료 노동을 통해 자본가에게 잉여가치를 제공할 때만 자신의 생계를 위한 노동을 할 기회가 주어진다. 결과적으로 자본주의 생산시스템 전체는 이 무료 노동을 증대시킨다. 따라서 이 시스템은 노예 시스템이다. 자본주의/자본주의 생산양식 개념은 비판적 인터넷 연구에도 그대로 적용된다. 가령, 커뮤니케이션 자본주의, 정보 자본주의, 네트워크화된 디지털 생산력과 생산관계의 대립 관계, 디지털 자본주의, 하이퍼 자본주의, 혹은 새로운 미디어 자본주의 등과 같은 개념이 그 예다.

세 번째로 중요한 맑스 개념은 상품/상품화(commodity/commodification)이다. 맑스에게 자본주의의 기본 요소는 화폐와 교환관계를 갖는 물품, 즉 상품이다. 즉 상품은 자본주의의 세포에 해당한다: “자본주의 생산 양식이 지배적인 사회의 부는 ‘엄청난 상품 집합’이며, 개별 상품은 부의 기본적 형식으로 나타난다.” 상품화는 사회 관계를 구매자와 판매자 간 교환 관계로 바꾼다. 이 상품화 개념은 비판적 인터넷 연구에서 다음처럼 사용된다: 인터넷의 상품화, 사생활의 온라인 상품화, 사이버공간 커뮤니티의 상품화, 그리고 개인 정보의 온라인 상품화 기제로서의 프로파일링 등.

네 번째로, 우리는 계급, 잉여가치, 착취, 그리고 소외(class, surplus value, exploitation, and alienation)개념을 비판적 인터넷 연구에서 찾을 수 있다. 이 개념들은 본질적으로 맑스와 연결되어 있다. 이 연결은 맑스의 다음 문장에 잘 요약되어 있다:

“한편, 생산 과정은 물질적 부를 자본으로, 보다 많은 부의 창출 수단으로, 그리고 자본가의 즐거움 수단으로 끊임없이 전환한다. 다른 한편, …부의 근원인 노동자는 생산과정에서 자신을 위한 부를 창출할 수 있는 아무런 수단을 갖지 못한다. 왜냐하면, 생산과정에 들어가기 전에 노동자의 노동은 이미 노동력(labour-power)의 형태로 판매됨으로써 소외되었고, 자본가에게 전용되면서 자본에 통합되었기 때문에, 그의 노동력은 그에게 속하지 않는 제품을 생산할 뿐이다. 생산과정은 또 자본가가 노동력을 소비하는 과정이기 때문에 노동자의 생산품은 단지 상품으로뿐만 아니라 자본으로, 가치 창출력을 흡수하는 가치로, 노동자를 구매하는 생계 수단으로, 그리고 생산자를 지휘하는 생산수단으로 끊임없이 전환한다. …. 간단히 말해, 자본가는 노동자를 생산하지만, 오직 임금노동자 형태로서이다. 이 끊임없는 재생산, 즉 노동자의 영속화는 자본주의 생산의 필수조건이다”(맑스, 1867).

맑스의 이 개념들이 인터넷 연구에서 사용되는 예를 들어 보겠다. 푸흐스는 웹 2.0 기업의 자본 축적은 광고주 고객에게 ‘인터넷 프로슈머(prosumer) 상품’으로 팔리는 프로슈머에 대한 무한 착취에 기초한다고 주장한다. 그는 웹 2.0 기업의 플랫폼 이용자를 자본가에 의해 착취당하는 프롤레타리아 계급의 한 부분으로 이해한다. 그의 이런 분석은 맑스의 잉여가치 개념과 댈러스 스마이드의 수용자 상품(audience commodity) 개념에 기반을 두고 있다.

마크 안드레예비치는 미디어에서 ‘지켜봄을 당하는 일’(being watched)은 착취와 생산적 노동의 한 형식이라고 주장한다. 디지털 미디어에서 가치 창조에 대한 논의는 중요해졌다. 안드레예비치는 “지켜봄을 당하는 노동을 착취하는 새로운 미디어의 상호작용 능력”에 대해 이야기한다. 안드레예비치는 웹 2.0 시대에도 착취가 여전히 기본적 특성으로 남아있음을 강조하기 위해 ‘착취 2.0’(exploitation 2.0)이란 단어를 사용한다. 티지아나 테라노바(Tiziana Terranova)는 인터넷상 무료 노동의 착취 개념을 발전시켰다. 이 외에도 각종 관련 콘퍼런스는 예외적 관심을 불러 모으면서, 새로운 문화, 인터넷, 네트워크와 정보 환경에서 계급관계가 어떻게 변화해왔는지에 대한 논의를 계속해왔다.

다섯 번째 개념은 세계화(globalization)이다. 자본주의는 “세계 시장의 그물망에 모든 민족이 얽혀있고, 자본주의 체제의 국제적 특성” 때문에 세계화하려는 내재적 경향을 가질 수밖에 없다고 맑스는 강조했다. 세계 시장, 자본 수출, 그리고 기업의 세계적 조직화는 자본주의 세계화 과정의 일부다. 더글라스 켈너(Douglas Kellner)(2002)는 현대 “기술자본주의"(technocapitalism)에서 세계화와 인터넷이 대립하는 영역임을 이해하기 위해서는 맑스의 변증법과 비판 이론에 대한 이해가 중요하다고 강조한다. 데이비드 하비(David Harvey)(1990)는 “자본은 본질에서 공간적 장벽을 뛰어넘으며, 커뮤니케이션과 운송 수단은 시간에 의한 공간의 소멸”과 연관된다는 맑스의 통찰을 반영하면서, 새로운 커뮤니케이션 기술과 더불어 유연한 축적 체제의 등장은 자본주의의 새로운 시공간 압축 시대를 열었다고 말한다. 인터넷은 자본주의의 생산, 유통, 그리고 순환의 세계화를 초래하지는 않았지만 강화했다. 인터넷과 같은 커뮤니케이션 기술은 자본주의 세계화 경향의 매개체이자 동시에 결과물이다.

여섯 번째 개념은 이데올로기/이데올로기 비판(ideology/ideology critique)이다. 맑스에게 이데올로기는 조작을 통해 현실을 왜곡해서 보게 하는 전도된 의식이다. “모든 이데올로기에서 사람들과 그들의 상황은 카메라 옵스쿠라처럼 거꾸로 보인다.” 이데올로기는 “세계에 대한 전도된 의식이다.” 자본론에서 맑스는 이데올로기를 상품의 페티시즘이라고 묘사했다. 이데올로기를 통해 사회적 관계는 사물들의 특성으로 표현되고, 의식의 “흐릿한 영역”(misty realms)이 창조된다.

1990년대, 인터넷 이데올로기는 인터넷이 직업 창출, 경제 번영, 그리고 민주주의 강화의 첨병이 될 것이라고 강조했다. 2000년, 하이리스크 벤처캐피탈에 기반을 둔 많은 인터넷 기업이 파산하면서 이 희망의 이데올로기는 산산이 조각났다. 2005년경, 이 이데올로기의 새로운 버전이 등장했다: 새로운 버전의 이데올로기는 “웹 2.0”과 “소셜 미디어”에서는 사용자가 공유하고, 참여하고, 그리고 연결되기 때문에, 창조 시대, 경제 민주화, 그리고 참여 문화를 촉진할 것이라는 주장을 내세웠다.

그러나, 기업 소셜 미디어는 디지털 노동의 착취에 기초하고 있기 때문에 경제 민주화 그리고 참여와 병립할 수 없다. Eran Fisher(2010)는 이런 맥락에서 웹 2.0을 네트워크의 새로운 정신이라고 주장하는 것은 자본주의 담론의 결과물이라고 주장한다. 새로운 기술의 등장은 종종 “짧게나마 이성을 압도하는 분출의 느낌”을 가져온다. 기술결정론은 역사적 사건의 정치경제학을 무시한다. 소셜 미디어 결정론은 디지털 숭상의 한 표현으로 “사이버 공간은 기술과 전자 숭상의 최신 아이콘이 되어, 획기적이며 초월적 특성으로 칭송받고 있다”(Mosco, 2004).

일곱 번째 맑스 개념은 계급 투쟁(class struggle)이다. “지금까지 존재했던 사회의 역사는 계급 투쟁의 역사다. 자유인과 노예, 귀족과 평민, 영주와 농노, 장인과 도제, 한 마디로 억압자와 피억압자, 끊임없이 서로 대립한 채 때로는 보이진 않게, 때로는 공개적으로 중단됨 없이 싸움을 계속해 왔다.” 비판적 인터넷 연구에서 계급 투쟁 개념은, 예를 들어, 자본주의를 “난도질하는”(hack)” 것을 돕는 반자본주의 인터넷 게임 투쟁 개념 혹은 계급 투쟁 전파의 수단으로 인터넷이란 개념에 반영되고 있다.

연관된 개념으로 투쟁의 전자 구조(electronic fabric of struggle)와 전자 시민 불복종(electronic civil disobedience) 개념이 있다. 하트(Hardt)와 네그리(Negri)의 ‘다중’(multitude) 투쟁 개념은 이 접근 방식에서 중요하다. 다중은 “공동으로 행동하는 개인들(singularities) 그리고 자본의 지배하에서 일하는 모든 사람”으로 구성되어 있다. 다중은 “지식, 정보, 커뮤니케이션, 관계, 혹은 감정적 반응과 같은 비물질적 생산품을 만드는” 비물질적 노동에 의해 형성된다.

여덟 번째 개념은 커먼즈(commons)다. 커먼즈는 우리가 모두 필요로 하고, 우리가 모두 생산하는, 사회 생존을 위한 필수적이고 기본적 자원이다. 맑스는 그의 “General Intellect”(보편 지성) 개념을 통해 지식의 공동성을 강조했다. 보편 지성은 “객관화된 지식의 힘”, “보편적 사회 지식”으로 “생산의 직접적 힘”이다. 지식은 “부분적으로는 현재 사는 인류에 의해 형성되었지만, 부분적으로는 이전 인류의 지식 위에 형성된 것”이라고 맑스는 지적한다. 지식의 공동성은 지식이 각 개인의 직접적 협력을 동반하는 공동 노동이기 때문이다. 커먼즈 개념은 집단으로 생산되고 공유되며 자본에 의해 전용되는 인터넷상 지식에 적용된다. 인터넷상 커먼즈에 관한 논의는 특히 무료 소프트웨어, 위키피디아 그리고 파일 공유와 관련 있다.

계급투쟁과 커먼즈 개념은 현대 맑스주의, 특히 자율주의 맑스주의(Autonomist Marxism)에 기반을 둔 비판적 인터넷 연구에서 발견된다. 지젝은 이 자율주의 맑스주의(주로 하트와 네그리)에 비판적이다. 그에 의하면, 이들은 정보 혁명을 “자본주의를 극복할 수 있는 드문 기회”로 환영하면서 새로운 마찰 없는 소프트 자본주의의 등장을 무시하기 때문이다. 지젝이 보기에 이 마찰 없는 소프트 자본주의는 말로는 그럴듯하게 참여, 자체 조직, 그리고 협력을 이야기하지만, 어느 것 하나 실천으로 옮기지 않는다. 그렇지만 사회의 커먼즈(가령 인터넷상 지식, 교육, 그리고 문화)에 대한 착취가 정치적 차원에서 저항의 형식으로서 “공산주의 개념의 부활”을 정당화한다는 하트와 네그리의 지적에는 지젝도 동의한다.

아홉 번째 개념은 ‘공공 영역’(public sphere)이다. 맑스는 파리 코뮌을 특정 형태의 공공 영역으로 묘사하면서, 계급 이익을 대변하는 부르주아 국가의 대안 사례로 생각했다: 파리 코뮌은 계급 지배를 대체했고, 도시 여러 구에서 일반 선거에 의해 뽑힌 시의회 의원으로 구성되었으며, 이들은 단기간 통지로 언제든지 소환할 수 있었다. “공적 기능은 중앙위원회(Central Committee)의 사유재산 도구가 되는 것을 멈추었다. 시의 행정뿐만 아니라 지금까지 국가에 의해 수행되었던 모든 계획이 이제 코뮌의 손에 맡겨졌다“(맑스, 1871).

코뮌은 “생산자의 자치 정부로서 대표자들 모임이 그들의 공동 관심사를 다뤘으며, 다수 노동으로 소수가 부유해지는 계급 재산을 폐지했으며, 지금은 노예화와 노동 착취의 수단이 된 생산수단, 토지, 그리고 자본을 자유롭고 협동적 노동의 도구로 전환시켰다.” 그 결과 “단합된 협동 사회”가 등장했다. 맑스는 이와 같은 진정한 공공 영역에 관해 묻는다; “공산주의가 아니면 무엇이 공공 영역이 될 수 있는가?”

위르겐 하버마스(Jürgen Habermas)(1991)의 공공 영역에 대한 원래 개념은 맑스의 이해에 기초하고 있다. 맑스는 부르주아적 공공 영역을 역설적인 것으로 보았다. “맑스는 여론(public opinion)을 허위의식이라고 비난했다: 여론은 부르주아 계급 이익이라는 실체를 가리는 가면에 불과하다고 보았다. 맑스의 비판은 시민사회의 공공 영역 개념이 의지했던 모든 허구를 파괴했다. 애초부터 기회의 평등을 위한 사회적 전제 조건 같은 것은 없었다. 기술과 ‘운’을 가진 사람은 재산 소유자가 될 수 있었고, 이들만이 공공 영역, 재산 그리고 교육에 접근할 수 있었다. 맑스가 현실에서 보았던 공공 영역은 보편적 접근성이라는 공공 영역의 원칙과 모순되었다”(하버마스, 1991).

많은 학자가 공공 영역 개념을 인터넷에 어떻게 적용할 것인지에 대해 논의했다. 그 논의 과정에서 자본주의 정치경제학이 공공 영역으로 변모해가는 도구 역할을 할 인터넷의 잠재력을 어떻게 제한할 것인지에 대한 설명을 통해 하버마스의 맑스주의 기반을 고찰했다. 그럼에도 많은 학자는 생산수단에 대한 사적 통제를 초월하는 공산주의로서의 공공 영역이라는 맑스의 개념과 이에 대한 하버마스의 인정을 무시했다. 공공 영역에 대한 맑스와 젊은 하버마스의 개념을 진지하게 고려한다면, 비판적 인터넷 연구는 공산주의 인터넷이 무엇을 의미하는지에 대한 논의를 반드시 해야 할 것이다.

하버마스를 따르면 공공 영역은 단순히 규범적 이상일뿐만 아니라, 미디어의 정치적 실체를 비판할 수 있는 개념이다. 이런 맥락에서 그는 다음 사항을 강조한다: 리버럴 공공 영역은 그 자신의 언론 자유와 대중 여론의 가치를 제한한다. 왜냐하면 자본주의 사회의 시민은 공공 영역에 참여할 수 있는 교육과 물질적 자원을 균등하게 갖고 있지 못하기 때문이다; 리버럴 공공 영역은 집회와 결사의 자유를 스스로 제한한다. 왜냐하면 대형 정치, 경제 단체들이 공적으로 효과적이며 정치적으로 관련 있는 결사와 집회에서 독과점을 누리기 때문이다. 비판적 인터넷 연구는 특히 언론의 자유와 집회의 자유가 불평등한 접근 조건(돈, 교육, 나이, 등)에 의해 어떻게 제약받는지, 그리고 대형 정치, 경제 조직들의 대중 노출과 관심 지배에 관심을 가져야 할 것이다.

열 번째 개념은 공산주의(communism)다. 맑스와 엥겔스의 공산주의는 전체주의 사회를 의미하지 않았다: 모든 사람을 감시하고, 강제노동수용소를 운영하고, 인간 개성을 억압하고, 항상적 물자 부족에 시달리고, 이동의 자유를 제약하는 등. 그들에게 공산주의는 공동협력 생산과 생산수단의 공동소유를 강화하고, 개인 활동 영역과 그에 따른 개성을 풍성하게 하는 사회다. 자본주의의 새로운 위기는 공산주의에 대한 관심을 다시 불러일으켰다. 맑스는 “공동 생산수단을 통해 노동하며, 많은 다양한 개인 노동력 형태를 단일 사회적 노동력으로 완전히 자각한 상태에서 그 노동력을 투여하는 자유로운 인간들의 연합”을 이야기했다. 공산주의는 “모든 개인의 완전하고 자유로운 발전이 지배적 원칙이 되는 사회다.”

비판적 인터넷 연구에서 학자들은 공산주의 사회의 공산주의 인터넷의 목표에 관해 이야기해왔다. 가령, 21세기 공산주의 (21st century communism) (Dyer-Witheford 1999), 사이버네틱 공산주의 (cybernetic communism) (Richard Barbrook, 2007), 닷컴 공산주의 (dot.communism) (Eben Moglen, 2003), 대안 인터넷 (alternative Internet) (Chris Atton, 2004), 공공서비스 네트 (public service Net) (Korinna Patelis, 2000, 99), 혹은 공공서비스와 커먼즈 기반 소셜 미디어 (public service and commons-based social media) (Christian Fuchs, 2014d) 등.

인터넷 연구에서 공산주의 개념은 이어지는 다음 질문과 특별한 관계가 있다: 공유(파일 공유 플랫폼과 같은)와 지식의 협력 생산(위키피디아와 오픈 소스 소프트웨어 운동과 같은)이 어느 정도까지 공산주의 생산 양식의 기반을 구축할 수 있을 것인가? 맑스는 그의 ‘보편 지성”(General Intellect) 개념을 통해 지식의 공동성을 강조했다. 보편 지성은 “생산의 직접적 힘”이 되는 “객체화된 지식의 힘”, “보편적 사회 지식”이다. 커먼즈 개념 역시 집단으로 생산되지만, 자본에 의해 전용되는 인터넷상 지식 환경에 적용된다.

열한 번째 개념은 미학(aesthetics)이다. 예술은 잉여가치가 창출하는 노동으로 이루어져서는 안 되지만, 자본주의에서는 이런 식의 노동 그리고 그에 따른 상품화의 대상으로 변모할 수 있다고 맑스는 지적했다. 맑스에게 공산주의는 노동의 분업이 사라져 모든 사람이 예술 활동에 참여할 수 있는 사회를 의미했다. “공산주의 사회에는 화가가 없다. 오직 다른 활동 중에 그림을 그리는 사람만 있을 뿐이다.” 아도르노 역시 맑스에 근거해서 예술, 자본주의, 그리고 공산주의의 관계를 지적했다: “진정한 예술은 자본주의 논리와 일치하지 않으며 도구적 이성을 무시한다. 총체적으로 작동하는 세계에서 예술의 기능은 ‘기능 없음’(functionlessness)이다.” 최근 몇 년 동안 맑스주의의 미학에 대한 논의는 인터넷, 온라인 결제, 그리고 컴퓨터 게임 영역에 적용되었다.

이상 논의된 11가지 개념은 인터넷 연구에서 가장 자주 언급되는 맑스주의 개념 중 일부이다. 다른 개념들이 추가될 수도, 추가 논의도 이루어질 수 있지만, 지면의 제한으로 생략한다. 그러나 위에서 거론한 개념들만으로도 인터넷에 대한 비판적 분석에 있어 맑스 이론의 중요성을 강조하기에는 충분하다. 위 개념들은 분명 환영만 받는 것이 아니라 비판도 받고 있다. 이 현상은 다음 섹션에서 논의한다.

7. 디지털 노동(Digital Labour)

새로운 세계 경제 위기 과정에서 맑스에 대한 관심이 높아지는 가운데 타겟 광고(targeted advertising)를 기반으로 한 “소셜 미디어”의 부상은 인터넷 정치경제학과 맑스의 통찰이 이런 상황에서 어떻게 활용될 수 있을지에 대한 논의를 불러일으켰다. 이 대목에서 특히 디지털 노동(digital labour) 개념이 중요해졌다. 디지털 미디어를 이해하기 위해서 맑스를 활용해야 할지, 한다면 어떻게 활용할 수 있을지를 놓고 새로운 논쟁이 등장했다.

디지털 자본주의 시대 노동가치론의 유효성은?

예를 들어, 맑스의 노동가치론(labour theory of value), 디지털 노동 환경에서 소외 개념의 적용 방법, 혹은 디지털 노동을 이해하기 위해 댈러스 스마이드의 수용자 노동(audience labour) 개념이 활용될 수 있는지, 있다면 어떻게. 이 논쟁의 공통 과제는 상업적 감시라는 실시간 조건하에서 소셜 미디어 이용자들이 광고주 고객에게 팔리는 데이터 상품을 만드는 과정과, 소셜 미디어 기업의 이익을 과연 누가 창출하는가에 대한 이해와 개념화이다.

디지털 노동에 관한 논쟁은 맑스의 노동가치론을 디지털 노동의 이해에 어떻게 적용할 수 있는지에 대한 질문을 항상 수반했다. 생산에 든 평균 시간에 의해 매겨지는 상품의 가치는 자본주의의 비판적 분석에 중요한 경제적 개념이라는 것이 노동가치론의 핵심이다. 이 이론은 생산적 그리고 비생산적 노동, 잉여가치, 착취 그리고 계급 개념과도 연결된다. 나는 '디지털 노동가치론'(digital labour theory of value)이 가능하고 필요하다는 입장이다.

일부 평론가는 오늘날 가치는 감성(affects)과 명성(reputation)에 의해 결정되므로 맑스 이론은 21세기에 맞지 않는다고 말한다. 그들은 맑스가 주장한 가치의 객관적 개념으로부터 가치의 주관적 개념으로의 전환을 주장한다. 이들의 주장은 “가치는 전적으로 효용(utility)에 달려있으며”, 가치의 근원이 효용이 아니라 노동이라는 관점을 반대하는 신고전학파의 가치 개념과 매우 유사하다.

노동가치론이 더 이상 유효하지 않다는 주장은 현대 자본주의 경제에서는 시간이 아무 역할을 하지 않는다는 것을 의미한다. 그러나, 관심과 명성은 축적되는 것이지만, 소셜 미디어에서 관심을 끄는 것은 단순히 정보를 업로드하는 것만으로는 가능하지 않다. 관심을 끄는 작업을 해야 한다. 페이스북과 트위터에서 가장 많은 팔로워와 좋아요를 가진 그룹은 소셜 미디어에서 그들의 존재감을 전문적으로 관리해 주는 소셜 미디어 전략가 등을 고용한 연예인과 기업들이다. 최근 소셜 미디어 에디터, 소셜 미디어 전략가, 소셜 미디어 매니저, 소셜 미디어 컨설턴트, 소셜 미디어 커뮤니티 관리자, 그리고 소셜 미디어 분석가 등과 같은 새로운 직업 유형이 등장한 것은 우연이 아니다. 기업들은 소셜 미디어 프로필을 만들고 유지하기 위해 전담 직원들에게 급여를 지급한다. 따라서 우리는 시간 이론을 통해 가치를 개념화할 필요가 있고, 사회, 자본주의 그리고 미디어 경제에서 우리는 여전히 시간 이론이 필요하다.

소셜 미디어 시대의 생산적 노동이란?

맑스에게 상품 가치의 창조자는 자본에 의해 착취당하는 생산적 노동자이다. 디지털 노동 논쟁에서 떠오르는 중요한 질문은 페이스북, 구글 그리고 유사 디지털 기업들이 벌어들이는 이익은 과연 누가 가치를 실현했는가이다. 다른 말로, 상업적 소셜 미디어 이용자들은 가치를 창출함과 동시에 착취당하는지 여부다.

이 논쟁에서 한 주장은 오직 임금노동자만이 가치를 창출할 수 있고, 따라서 페이스북 이용자들은 착취당하지 않는다는 것이다. 페이스북은 오히려 페이스북에 광고를 한 회사에 고용된 임금노동자에 의해 창출된 가치를 소비한다는 주장이다. 그렇다면 페이스북은 사용자 착취에 관여하지 않으며, 대신 자신의 광고 공간을 구매한 광고주 회사의 임금노동자 착취에 관여하는 셈이다. 일부 학자는 페이스북은 광고 공간을 임대해 주기 때문에 그들의 수익은 광고주 고객의 수익에서 파생된 임대료 형태라고 주장한다. 디지털 임대료 논의는 버전에 따라, 페이스북 이용자들은 착취당하지 않는 것으로 간주되거나, 넓은 의미에서 임금노동자 착취에 포함되는 착취의 이차적 형태에 노출된 것으로 간주된다.

이런 주장의 대부분은 임금노동이 생산적 노동의 결정적 혹은 유일한 형식이라는 가정으로 귀결된다. 이런 주장은 단지 페이스북 이용자는 비생산적이고 착취당하지 않는다는 국한된 결론으로 끝나지 않는다. 자본주의와 자본주의 이전 생산 양식을 구성하는 다른 형식의 무급노동, 특히 가사노동과 노예노동, 을 비 착취적이고 비생산적이라고 일반화하는 것이다. 이런 주장은 맑스주의 페미니즘이 지난 수십 년 동안 맞서 투쟁해 온, 임금 노동자만이 자본에 의해 착취당한다는 명제를 반복하는 것이다.

마리아로사 달라 코스타(Mariarosa Dalla Costa)와 셀마 제임스(Selma James)(1972)는 재생산 노동은 “사회적 생산 외부”에서 일어나는 것이라는 정통 맑스주의 가정에 도전했다. 대신 사회주의 페미니스트들은 “가사노동은 단지 사용가치만을 창출하는 것이 아니라 잉여가치 창출에 필수적이다”라고 주장한다. 더불어, ‘임금 노예(노동자)의 생산성은 자본주의 조직이 주부들에게 모든 책임을 전가하면서 사적 활동으로 전환시킨 생산적 사회 서비스 형식으로 이루어지는 비임금 노예(노동자)의 기반 위에 성립한다’라고 주장한다. 질라 아이젠슈타인(Zillah Eisenstein)(1979)은 노동에 있어 성별 분업은 “무료 노동 풀”과 “싼 노동 풀’을 보장한다고 주장한다. 마리아 미즈(Maria Mies)(1986)는 여성은 세 영역에서 착취당한다고 말한다: “그들은 남자에게 착취당하고 가정주부로서 자본에게 착취당한다. 만약 그들이 임금노동자라면 임금노동자로서도 착취당한다.”

누가 생산적 노동자인가라는 질문은 단순히 이론적 문제가 아니라, 자본주의와의 투쟁에 있어 누가 중요한 정치적 주체인가라는 질문과 직결되기 때문에 매우 중요한 정치적 질문이다. 따라서 임금노동자에만 초점을 맞추는 것은 가부장적이고 인종차별적 함의를 가진다.

디지털 노동의 범위는?

디지털 노동 논의에서 대두되는 또 다른 중요한 질문은 논의를 소셜 미디어 세계에 초점을 맞추면서 디지털 노동 개념을 온라인 영역 내 유급 혹은 무급 노동으로 국한(심지어는 소셜 미디어 이용자의 무급 노동으로 더 좁아질 수 있다)하는 것이 과연 적당한지 여부다.

우리는 많은 경우 중국에서 조립된 랩톱과 휴대폰을 통해 소셜 미디어에 접근한다. 훙하이 정밀공업(폭스콘(Foxconn)으로 알려졌다)은 2014년 기준 세계에서 139번째로 큰 대만 기업이다. 2011년, 폭스콘은 중국의 노동자 숫자를 백만 명으로 늘렸는데, 이중 대다수는 시골에서 도시로 이주한 젊은 노동자들이었다. 폭스콘은 아이패드, 아이폰, 킨들 그리고 다양한 콘솔(소니, 닌텐도, 마이크로소프트 등)을 조립한다. 2010년 1월과 8월 사이에, 17명의 폭스콘 노동자가 자살을 시도하면서 (대부분은 “성공했다”) 이 조립 공장의 열악한 근무 환경은 널리 알려졌다.

다음은 많은 학술적 연구에 의해 밝혀진 폭스콘 노동자들의 일상적 현실이다: 낮은 임금, 장시간 노동, 잦은 근무 교대 변화, 하루 10시간 이상의 정규 근무 시간, 휴식 시간 부족, 단조로운 근무, 벤젠 혹은 납땜 페이스트와 같은 화학 물질로 인한 신체적 상해, 보호 장비의 부족, 인턴 명목으로 직업 학교 학생들의 수업과 관련 없는 조립 라인에의 강제 동원, 한 방에 6~22명이 거주하는 감옥 같은 숙소, 회사 임원에 의해 관리되고 노동자들이 신뢰하지 않는 노조, 가혹한 관리 방식, 신체를 움직이거나 말하는 것의 금지, 근무 내내 서 있어야 하는 것, 처벌, 경비원들의 구타와 괴롭힘, 혐오스러운 음식 등.

폭스콘의 예는 디지털 미디어의 존재와 이용은 소프트웨어 기술자와 콘텐츠 생산자의 노동에만 의존하지 않는다는 것을 보여준다. 디지털 노동은 서로 다른 환경하에서 이루어지는 다양한 종류의 노동을 포함한다: 아프리카 분쟁 광산에서 일하는 노예 광부들, 제련소, 하드웨어 조립자, 소프트웨어 엔지니어, 디지털 미디어 콘텐츠 제작자, 전자폐기물 처리 노동자, 혹은 상업용 디지털 미디어 이용자 등.

디지털 미디어의 존재와 이용에 필요한 복잡하고 네트워크화된 초국가적 노동 현실을 고려할 때 이런 현실을 반영하는 디지털 노동 개념이 우리는 필요하다. 이용자 생성 콘텐츠에만 초점을 맞추는 문화 이상주의적(cultural-idealist) 접근을 뛰어넘어, 콘텐츠 생산이 어떻게 산업 및 농업 노동에 기반을 두고 있는지, 그리고 이와 관련하여 자연의 활용이 어떻게 문화와 상호작용하는지를 살펴볼 필요가 있다. 디지털 노동, 더 나아가 디지털 미디어 전반을 제대로 연구하기 위해서는 문화-물질주의적( cultural-materialist) 접근이 필요하다.

이런 예비 가정을 고려할 때, 우리는 디지털 작업(work)과 디지털 노동(labour)에 대한 정의를 다음처럼 구분하여 내릴 수 있다:

*디지털 작업(work)은 작업 도구로서 신체, 마음, 기계, 이들의 조합 혹은 이 들 중 일부를 이용하는 특정 작업 형식이다. 이 작업은 디지털 미디어가 생산되고 이용되는 방식으로, 자연, 자연에서 추출된 자원, 혹은 문화와 인류의 경험을 조직하기 위한 것이다. 디지털 작업의 생산물은 작업 유형에 따라 달라진다: 광물, 부품, 디지털 미디어 도구 혹은 디지털로 매개된 상징적 표현, 사회적 관계, 가공품, 사회시스템과 커뮤니티 등. 디지털 작업은 디지털 미디어 기술, 콘텐츠 그리고 디지털 미디어를 적용함으로써 생성되는 제품으로 객체화되는 사용가치를 창출하는 모든 활동을 포함한다.

*디지털 노동(labour)은 소외된 디지털 작업(work)이다: 디지털 노동은 자신으로부터 소외되고, 노동의 도구와 대상으로부터 소외되고, 그리고 노동의 산물로부터 소외된다. 소외는 주체로부터 (노동력은 자본에 의해 이용되고 통제된다), 물질(object)로부터 (노동의 대상과 노동의 도구) 그리고 주체-대상(노동의 산물)으로부터 소외된다. 디지털 작업과 디지털 노동은 디지털 미디어 기술과 콘텐츠 생산에서의 모든 활동을 포함하는 광범위한 카테고리이다. 이것은 자본주의 미디어 산업에서 다른 형태의 소외와 착취가 만날 수 있다는 의미다. 광물 추출의 노예 노동자, 소프트웨어 엔지니어, 직업적 온라인 콘텐츠 창작자(가령 온라인 저널리스트), 콜 센터 직원 및 소셜 미디어 프로슈머 등이 그 예다.

프로슈머(수용자) 노동, 노동가치론 그리고 생산적 노동

디지털 노동에 대한 논의는 소셜 미디어에서 타겟 광고의 역할을 설명하기 위한 댈러스 스마이드의 수용자 노동(audience labour)과 수용자 상품화 개념에 대한 관심의 부활을 동반했다. 이런 맥락에서 프로슈머 노동과 같은 개념들이 사용되어 왔다. 소셜 미디어에서의 프로슈머 노동(prosumer labour)은 방송의 수용자(시청자) 노동과 많은 면에서 다르다:

*창의성과 사회적 관계: 방송 수용자(시청자)는 프로그램의 의미를 생산하지만, 소셜 미디어의 프로슈머는 의미뿐만 아니라 콘텐츠, 다른 이용자와의 커뮤니케이션, 그리고 사회적 관계도 생산한다.

*감시: 방송은 시청자를 상품으로 판매하기 위해 대략적인 시청률 측정이 필요하다. 소셜 미디어 기업들은 그들의 플랫폼뿐만 아니라 다른 플랫폼 이용자의 모든 온라인 활동을 모니터링하고 저장하며 평가한다. 그들은 이용자의 활동, 관심, 커뮤니티, 그리고 사회관계에 대해 매우 구체적 정보를 가지고 있다. 이용자에 대한 지속적인 실시간 감시는 자본주의 소셜 미디어 프로슈머 노동의 본질적 특징이다. 개인 정보는 상품으로 팔린다. 방송과 출판에서 시청자/독자에 대한 측정은 전통적으로 시청자/독자의 작은 샘플에 대한 연구에 기초해 왔다. 이에 반해, 소셜 미디어에서 이용자에 대한 측정과 모니터링은 지속적이고 총체적이며 알고리즘을 이용한다.

*타겟화되고 개인화된 광고: 따라서 상업 방송에서는 어렵지만, 자본주의 소셜 미디어에서의 광고는 보다 쉽게 이용자의 관심사를 타겟으로 하여 맞춤광고를 할 수 있다.

*알고리즘 경매: 알고리즘은 특정 이용자가 지켜보는 화면상 온라인 광고 공간을 위해 경매 형식으로 이용자 정보 상품에 대한 가격을 책정한다. 신문, 라디오 그리고 티브이의 광고 가격은 비교적 고정적으로 책정되어 공개되는 반면, 소셜 미디어의 광고 가격은 경매 참가자의 숫자에 따라 달라진다. 이용자 측정은 예측 알고리즘을 사용한다 (만약 당신이 A를 좋아한다면 B도 좋아할 것이다. 왜냐하면 A를 좋아했던 10만 명이 B도 좋아했기 때문이다).

디지털 노동에 대한 논의는 디지털 노동을 이해하는 데 맑스의 노동가치론이 얼마나 유효하냐는 질문을 수반했다. 그런데 노동가치론은 자본주의의 시간 이론이다. 그런데 디지털 노동 역시 자본주의의 시간 영역 안에 있다는 사실이 종종 간과된다. 타겟 광고를 사용하는 기업 소셜 미디어의 이용자가 착취당한다고 주장하는 자들에 대한 비판 중 하나는 이용자의 소셜 미디어 내 활동은 여러 학자가 지적한 것처럼 다음에 속한다는 것이다: 비생산적이고, 노동이 전혀 없으며, 생산성이 떨어지고, 소셜 미디어에 광고하는 부서와 회사에서 일하는 유급 직원에 의해 생성되는 가치를 소비하며, 소셜 미디어의 유급 직원에 의해 생성된 가치를 실현하거나, 혹은 소셜 미디어 기업은 광고주의 기업 수익으로부터 나온 임대료가 수익으로 간주되는 시스템이다 등. 이 의견들은 새로운 것이 아니다. Lebowitz(1986)의 댈러스 스마이드에 대한 비판의 재구성일 뿐이다.

이 논의에서 사용되는 중요한 개념은 맑스의 생산적 노동(productive labour)에 대한 개념이다. 유감스럽게 이 주제에 대한 맑스의 생각은 일관성이 없어서 무엇이 생산적인 노동이고 무엇이 비생산적 노동인지에 대한 “진정한” 해석이 있을 수 없다. 내가 인용하는 생산적 노동에 대한 해석은 Gesamtarbeiter (collective worker:집단 노동자) 개념을 강조하는 해석이다. 맑스는 일(work)은 개별적 과정이 아니라고 강조한다. 지식의 대두로 말미암아 자본주의의 기술화와 생산에서 일이 보다 협동적이고 네트워크화될수록 생산적 노동에 대한 맑스의 이런 이해는 더 적절해 보인다. 집단 노동자 개념은 고정 불변자본 그리고 생산성 발전과 함께 더 중요해진다. 맑스는 이 개념을 다음과 같이 정리했다:

”노동 과정에서 협동적 성격의 점진적 강조와 더불어 생산적 노동(productive labour) 개념 그리고 그 노동의 수행자, 즉 생산적 노동자 개념에 대한 점진적 확장이 필요하다. 생산적으로 일하기 위해서 개인은 더 이상 전적인 책임감을 가지고 작업 대상에 손을 댈 필요가 없다; 개인은 집단적 노동자(collective labourer)의 한 기관(organ)이 되어 부속적 기능을 수행하기만 하면 된다. 생산적 노동의 원래 정의는 물질 생산 자체의 특성에서 유래한 것이므로 집단적 노동자는 여기에 맞는 개념이다. 개별 노동자 개념은 이제 어울리지 않는다.”

”먼저, 노동이 자본 밑으로 실질적으로 포섭됨으로써, 다른 말로 자본주의 생산 양식에 편입됨으로써 전반적 노동 과정의 진정한 주역은 갈수록 개별 노동자가 아니게 된다. 대신, 함께 전체 생산 시스템을 형성하는 사회적으로 조합된 노동력 그리고 경쟁하는 노동력들이 상품 제작, 더 정확하게 말하면 제품 창조, 과정에 매우 다양한 방식으로 직접 참여한다. 어떤 이들은 손으로, 어떤 이들은 머리로, 또 매니저로서, 엔지니어로서, 전문가로서, 감독관으로서, 육체노동자로서 혹은 단순노동자로서 등. 계속 증가하는 노동 유형들은 생산적 노동의 개념에 포함되며, 이 생산적 노동을 수행하는 사람은 자본에 직접적으로 착취당하며 자본의 생산과 팽창 과정에 종속되는 노동자, 즉 생산적 노동자로 구분된다. 우리가 생산 현장에서 일하는 모든 노동자를 고려한다면, 그들 활동의 결과물은 물질적으로 누적된 생산품의 총량임을 알 수 있다. 따라서 전체 노동자의 일부에 지나지 않는 개별 노동자의 노동 유형은 중요하지 않게 된다”(맑스, 1867).

상품은 사용가치, 가치, 그리고 상징적 가치를 갖고 있다. 기업의 생산직 노동자들은 인간의 필요를 충족시키는 기본적 사용가치를 창출한다. 이 창출 활동에는 평균 총 노동 시간이 소요된다. 노동(labour)은 가치의 핵심이다. 자사 상품을 팔기 위해 회사는 노동에 긍정적 의미를 부여하고, 이 긍정적 의미를 소비자 대중에게 전달하려고 노력한다. 이 과정을 통해 회사는 자사의 상품과 서비스가 소비자들의 삶을 풍요롭게 하기 때문에 경쟁 회사의 상품이 아닌 자사 상품을 구입해야 한다는 것을 납득시키려고 노력한다. 이처럼 상품의 문화적 측면은 필연적으로 이데올로기적이다: 소비자의 상상력과 필요에 호소하면서, 그들이 자사 상품을 소비할 때 긍정적 이미지와 감정을 가지도록 유도한다.

상품의 상징적 가치 그리고 사용가치 약속 이데올로기

상품의 상징적 이데올로기 창출은 가치 창출 활동이지만, 사용가치 창출 활동은 아니다. 상품의 사용가치는 물리적 형태 그리고/혹은 정보 형태일 수 있다: 우리는 A에서 B로 이동하기 위해 차를 타고, 우리의 미적 욕구를 충족시키기 위해 음악을 듣는다. 상품의 교환가치는 상품이 다른 상품, 보통 돈,으로 교환되는 관계이다. 상징적 가치는 사용가치와 교환가치를 연결하고 매개하면서 소비자가 사용가치를 획득하고 자본가가 돈을 획득하는 교환의 완성을 돕는다. 볼프강 프리츠 하우크(Wolfgang Fritz Haug)(1986)는 이와 관련하여 상품의 사용가치 약속에 대해 다음과 같이 말한다: 상품과 관련된 판매 및 광고 이데올로기는 상품 구매가 가져다줄 특별한 긍정적 삶의 강화 기능을 약속하면서 약속 뒤 상품의 교환가치를 숨긴다. 상징적 상품 이데올로기는 실제 소비를 초월하는 사용가치, 상상적 잉여, 그리고 잉여 향유를 약속한다. 이런 약속들은 실제 사용가치와 동떨어진 허구적 형식의 가치다.

브랜드 제작, 홍보 그리고 상품 광고 제작과 같은 문화 노동이 상징적 가치를 창출한다고 말하는 것이 경제적 가치 개념(노동가치론)과 동떨어진 것이 아니다. 오히려 여기서의 가치는 상품의 상징적 가치 창출을 위해 시간이 투자된다는 것을 정확히 지적한다. 따라서 거의 모든 대기업이 별도 홍보 부서를 가지고 있거나, 홍보와 광고를 다른 회사에 아웃소싱하는 것은 놀랄 일이 아니다. 이 부서나 아웃소싱 회사의 노동자들에게 급여를 지급하는 것은 상품의 가격에 고스란히 반영된다.

소비자들은 그들이 구매하고 소비하는 상품에 특정 의미를 부여한다. 따라서 그들은 소비의 의미를 구성하고 그렇게 함으로써 다양한 방식으로 사용가치에 반응한다:

- 소비자는 생산자가 만든 상품 이데올로기를 공유하고 그 약속이 실제 사용가치이기를 희망하기 때문에 그 상품들을 구매한다

- 소비자는 이데올로기로서 사용가치 약속을 허구성을 파악하고 상품 구매를 거부한다.

- 소비자는 사용가치의 허구성을 눈치챘음에도 다른 이유로 그 상품을 구입한다.

소비자에게 상품 이데올로기를 전달하기 위해서 회사는 상업 미디어의 광고 공간을 구매해야 한다. 소비자가 어떻게 반응할지 그리고 실제로 구매로 연결될지는 불확실하지만, 상업 미디어는 상품 이데올로기를 소비자에게 “운송”(transport)한다. 페이스북과 다른 기업 소셜 미디어는 광고 회사에 다름 아니다. 그들은 광고 공간과 이용자 정보를 상품으로 고객(광고주)에게 판다. 그 고객들은 그들의 상품 이데올로기를 소셜 미디어 이용자에게 판매하기를 원하며, 결과적으로 이용자가 소비자가 되어 그들 상품을 구매해 주기를 희망한다.

페이스북 사례

페이스북은 이와 관련한 소프트웨어 플랫폼의 개발, 유지, 그리고 제공을 담당하는 직원에게 급여를 지불한다. 2012년 12월 31일 기준, 페이스북에는 4,619명의 직원이 있다. 그러나 페이스북은 이용자 없이는 광고 공간을 팔 수가 없다. 이용자가 없다면 페이스북은 곧바로 죽은 플랫폼이 된다. 2013년 6월 3일 기준, 모든 인터넷 이용자의 43.5%가 이전 3개월 이내에 페이스북에 접속했다. 전 세계적으로 10억 명이 넘는 숫자다.

그렇다면 이들 페이스북 이용자들은 생산적 노동자일까? 이용자 없이 페이스북은 이익 창출과 상품 생산을 즉각 멈춰야 하기 때문에 페이스북의 자본 축적을 위해 이용자는 유급 직원 못지않게 중요하다. 페이스북의 상품은 요금 없이 이용할 수 있는 플랫폼 자체가 아니다. 페이스북은 이용자 접근을 이용해 광고 공간을 파는 회사다.

알고리즘은 페이스북 광고주 고객들이 지정한 키워드와 검색 기준에 따라 사용자를 선택하고 개별적 타겟 광고를 제공한다. 페이스북의 상품은 광고주 고객의 상품 이데올로기로 채워질 이용자의 컴퓨터/휴대폰 화면 속 광고 공간이다. 상품은 이용자에게 전시되고 광고주 고객에게 판매된다. 광고가 전시될 때마다(pay-per-view) 혹은 광고가 클릭 될 때마다(pay-per-click) 광고주가 페이스북에 광고료를 내는 방식이다.

이용자들은 자신의 프로필, wall 그리고 다른 사용자들의 프로필과 wall에 관심을 기울인다. 특정 기간, 이용자의 화면 일부는 알고리즘을 통해 이용자의 관심사를 타겟으로 한 광고 이데올로기로 채워진다. 프로슈머 상품은 이용자 활동과 관심사를 타겟으로 한 광고 공간이다. 이용자의 지속적 온라인 활동은 타겟팅 알고리즘을 실행하고 광고에 대한 시청 가능성과 관심의 생성을 위해서 필요하다. 따라서 광고 공간은 소셜 미디어 프로슈머가 상품을 만드는 노동, 즉 이용자의 활동을 기반으로만 존재할 수 있다.

페이스북 광고주 고객은 특정 타겟 기준에 기반하여 광고를 실행한다: 가령, 문학과 독서에 관심 있는 미국 25~35세 남성. 이 사례에서 상품은 정확히 무엇을 가리키는가? 그것은 이 25~35세 남성의 컴퓨터/휴대폰 화면에 생성된 광고 공간이다. 이 광고는 잠재적으로 이 카테고리에 속한 모든 페이스북 이용자에게 표시될 수 있는데 이 숫자는 2013년 6월 3일 기준 27,172,420명이다.

이용자에게 표시되는 단일 광고의 가치는 얼마일까? 그 가치는 광고 제작에 필요한 평균 노동, 즉 사용 시간이다. 이 27,172,420명의 사용자가 하루 평균 60분씩 페이스북을 하고, 이 60분 동안 평균 60개의 광고가 그들 화면에 표시된다고 가정해 보자. 이용자들이 온라인에서 소비하는 모든 시간은 타겟 광고를 생성하는 데 사용된다. 타겟 광고를 생성하는 것은 노동 시간이다. 따라서 이용자에게 표시되는 단일 광고의 가치는 1분의 노동/이용/프로섬션(prosumption)이라고 할 수 있다.

따라서, 페이스북 이용은 노동이다. 그런데 생산적 노동일까? 맑스는 상품을 A 장소에서 B 장소로 특정 노동 시간 x를 투입하여 시공간에서 이동하는 운송 노동을 생산적 노동이라고 이해했다: “운송 산업이 파는 것은 실제 장소의 변화 그 자체다. 따라서 이 산업에 투자된 생산적 자본은 운송된 제품에 가치를 더한다. 이는 운송 수단과 운송 노동에 의해 이루어진다” (맑스, 1885). 따라서 상품을 A에서 B로 운송해서 생성된 가치는 x 시간이다.

상품의 상징적 이데올로기는 우선 홍보와 광고 담당 직원에 의해 만들어지고 이후 잠재적 구매자에게 전달된다. 그러므로 광고는 생산과 운송 노동을 포함한다. 제품 광고는 물리적 상품을 만드는 것이 아니라 상품의 이데올로기적 특성 - 상품에 의미를 부여하는 사용 가치 약속 - 을 창출하는 것이다. 광고 운송 노동자들은 상품을 물리적 장소 A에서 B로 상품을 운송하는 대신, 잠재적 구매자에게 광고주의 사용가치 약속을 전달하는 것이다. 따라서 페이스북의 유급 직원과 이용자들은 맑스가 말한 고전적 산업 운송 노동자의 21세기 버전인 셈이다. 그들은 회사로부터 잠재적 구매자에게 사용가치 약속을 “운송”하기 위해 필요한 활동을 하는 생산적 노동자다. 맑스는 운송과 커뮤니케이션(전달)을 비교 가능한 노동 형태로 연계시켰다. 페이스북과 다른 소셜 미디어에서 운송 노동은 커뮤니케이션 노동이다.

수용자(audience) - 전통적 미디어의 시청자 그리고 소셜 미디어와 같은 웹 2.0 환경에서의 이용자: 역자 주 - 는 “자신에게 팔 물건을 위해 일하는데”, 이것은 수용자 노동의 고유한 특성이라고 댈러스 스마이드는 주장했다. 페이스북 이용자들은 끊임없이 일하고 끊임없이 자신에게 물건을 판매한다. 그들의 페이스북 이용 행동은 지속해서 타겟 광고를 위한 정보를 생성한다. 모든 페이스북 이용 행위는 이용자가 광고 차단 프로그램을 사용하지 않는 한 - 아마 소수일 것이다 - 생산적 노동이다.

페이스북 이용 노동은 페이스북 광고주 고객이 파는 상품에 가치를 부여한다. 이것은 실질적으로 많은 회사가 페이스북에 광고하고, 그들의 상품 가격에 소셜 미디어 광고비를 반영하기를 원한다는 것을 의미한다. 2013년, 닐슨(Nielsen)은 광고주와 광고대행사에게 설문조사를 실시했다. 설문조사에 참여한 광고주의 75% 그리고 광고 대행사의 81%는 소셜 미디어에서 타겟 광고를 구매한다고 답했다. 이 조사 결과는 오늘날 광고에 있어 소셜 미디어의 중요성을 보여준다.

페이스북 광고주 회사의 생산직 노동자들은 사용가치와 가치를 생산한다. 그 회사의 홍보 및 광고 부서 직원들(혹은 이 노동이 아웃소싱 된 회사의 직원들)은 가치와 더불어 상징적 가치로서 사용가치 약속을 생산한다. 페이스북 이용자들은 가치와 이 사용가치의 자신에게로의 전달을 생산한다. 그들은 생산적 노동자다. 그들이 가치를 창출한다는 것은 그들의 노동 시간이 상품으로 객체화된다는 의미이다: 광고주 회사의 직원들은 페이스북 이용자들에게 판매될 상품 생산을 통해 그들 노동을 객체화하지만, 페이스북 이용자들은 페이스북 광고주 고객들에게 판매될 프로슈머 상품 생산을 통해 그들의 노동을 객체화한다. 따라서 소셜 미디어 이용자 노동은 이용자 자신에게 잠재적으로 판매될 상품을 통해 객체화된다.

'세상 이야기' 카테고리의 다른 글

| 분산미디어 시대, 맑스주의의 중요성(1/3) - 디지털 자본주의 이해하기 (3) (0) | 2022.04.26 |

|---|---|

| 맑스주의의 인터넷 연구 동향(3/3) - 디지털 자본주의 이해하기 (2) (0) | 2022.04.23 |

| 맑스주의의 인터넷 연구 동향(1/3) - 디지털 자본주의 이해하기 (2) (0) | 2022.04.16 |

| 맑스가 돌아왔다 - 디지털 자본주의 이해하기 (1) (0) | 2022.04.09 |

| 디지털 자본주의 시대의 맑스 - 디지털 자본주의 이해하기 (프롤로그) (0) | 2022.04.06 |