** 블로그를 찾아주신 분께 안내드립니다. 좀 더 나은 교열과 가시성/가독성을 원하는 분에게는 '네이버 포스트(링크)' 를 권장합니다.

역자 머리말

오늘 아침에 일어나자마자 페이스북 계정을 삭제했다. 만들어 놓고 몇 개 포스팅하다가 이후 방치한 계정이었는데, 등록된 메일 주소로 어제부터 페이스북을 통해 광고가 들어 오기 시작했다. 다른 광고도 아니고, 윤석열 김건희 지지 모임 홍보였다. 광고치고 반가운 광고가 있겠냐마는 정말 재수 없는 광고라 즉흥적으로 계정 자체를 삭제했다.

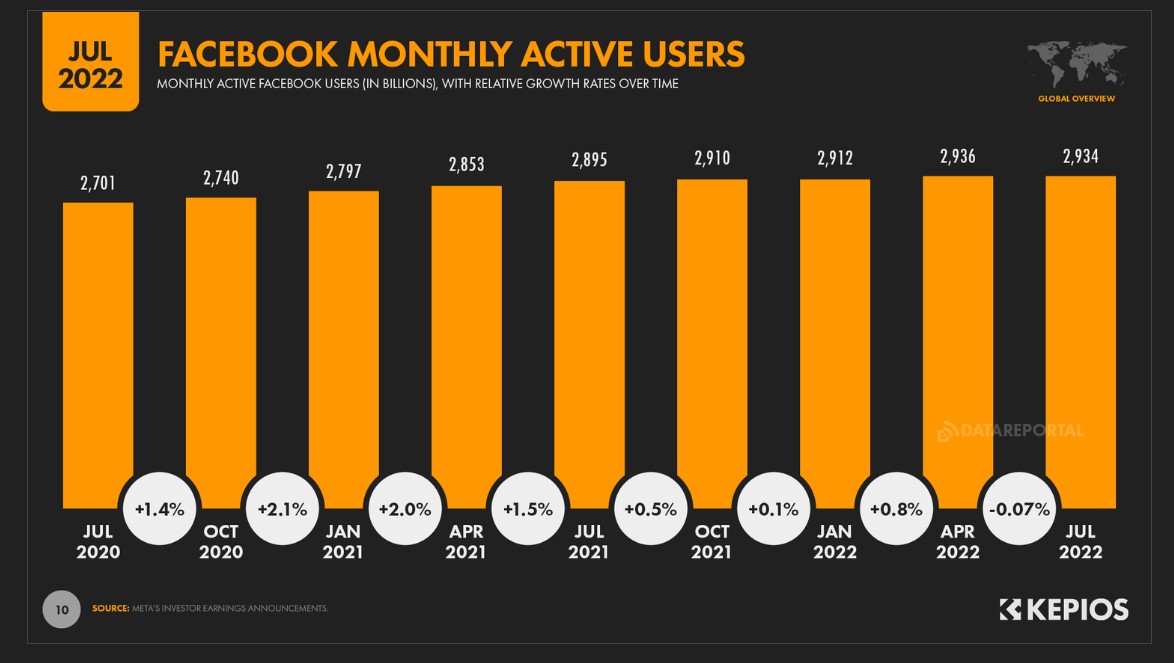

소셜미디어의 대명사 격인 페이스북이지만, 이제는 특히 젊은 층을 중심으로 그 명성이 퇴색한 느낌이다. 심지어 ‘아재들의 플랫폼’이라는 호칭까지 듣고 있다. 그리고 이 느낌이 근거 없는 느낌은 아닌 것 같다. 싱가포르에 베이스를 두고 있는 디지털 비즈니스 컨설팅 회사 Kepios가 주축이 되어 전 세계의 디지털 트렌드에 대한 정보를 제공해주는 dataportal.com의 자료를 기반으로, 페이스북을 포함한 전 세계 소셜미디어의 현황과 한국의 상황도 대략 살펴보고 본문 번역으로 넘어간다.

소셜미디어와 페이스북 개괄

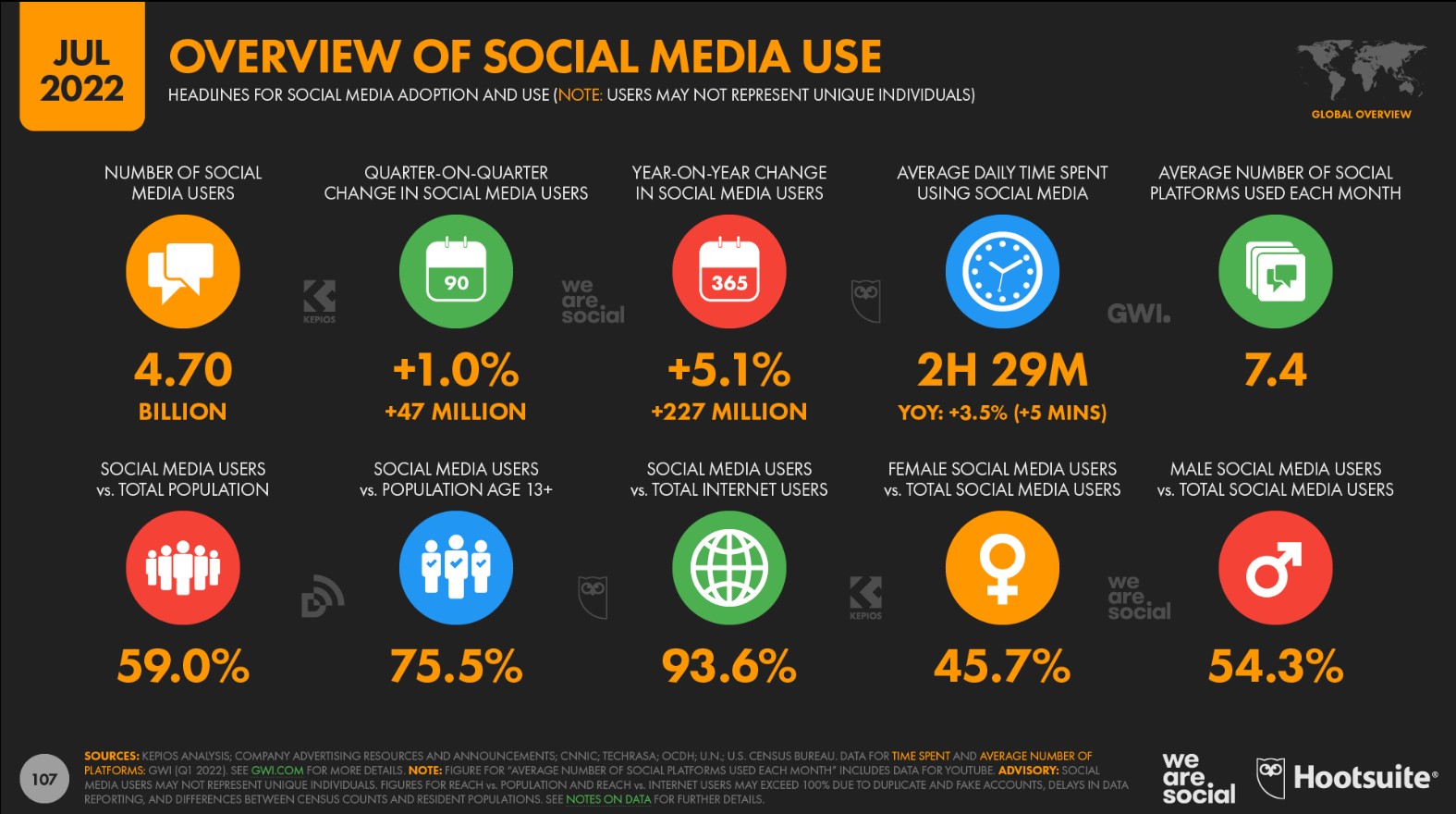

2022년 7월 기준, 전 세계 소셜미디어 이용자는 약 47억 명이다. 이는 전 세계 인구의 59%에 해당하는데, 13세 이상(페이스북의 경우 13세 이상부터만 이용자 가입이 가능하다) 인구로 좁히면 75.5%에 해당한다. 즉, 전 세계 13세 이상 인구의 4분의 3이 소셜미디어를 이용하는 셈이다. 이를 다시 현실적으로 인터넷에 접근이 가능한 인구로 모집단을 좁힐 경우 93.6%가 된다. 인터넷을 이용하는 사람은 거의 다 소셜미디어를 이용한다고 봐도 무방한 압도적 수치다. 이들 소셜미디어 이용자는 하루 평균 2시간 29분 소셜미디어를 이용하며, 7~8개의 소셜미디어를 같이 이용한다. 즉, 카톡도 하고 페이스북도 하고 틱톡도 하는 식이다.

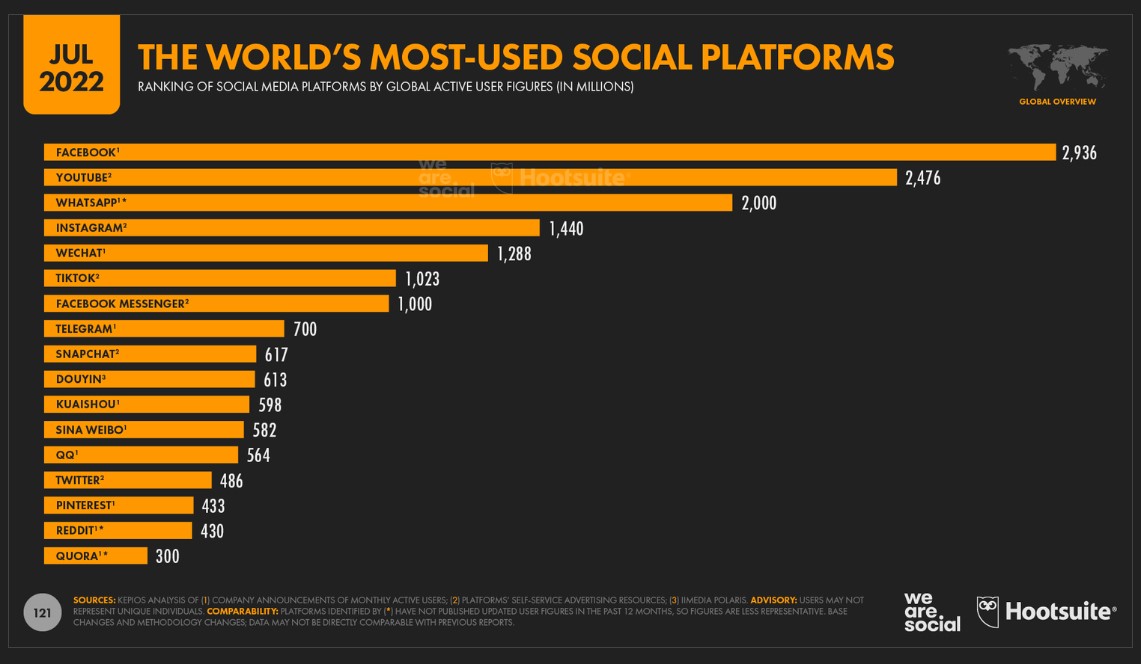

이처럼 전 세계에서 인터넷을 하는 사람의 거의 모두가 이용하는 소셜미디어의 최강자는 아래 그래프처럼 여전히 페이스북이다.

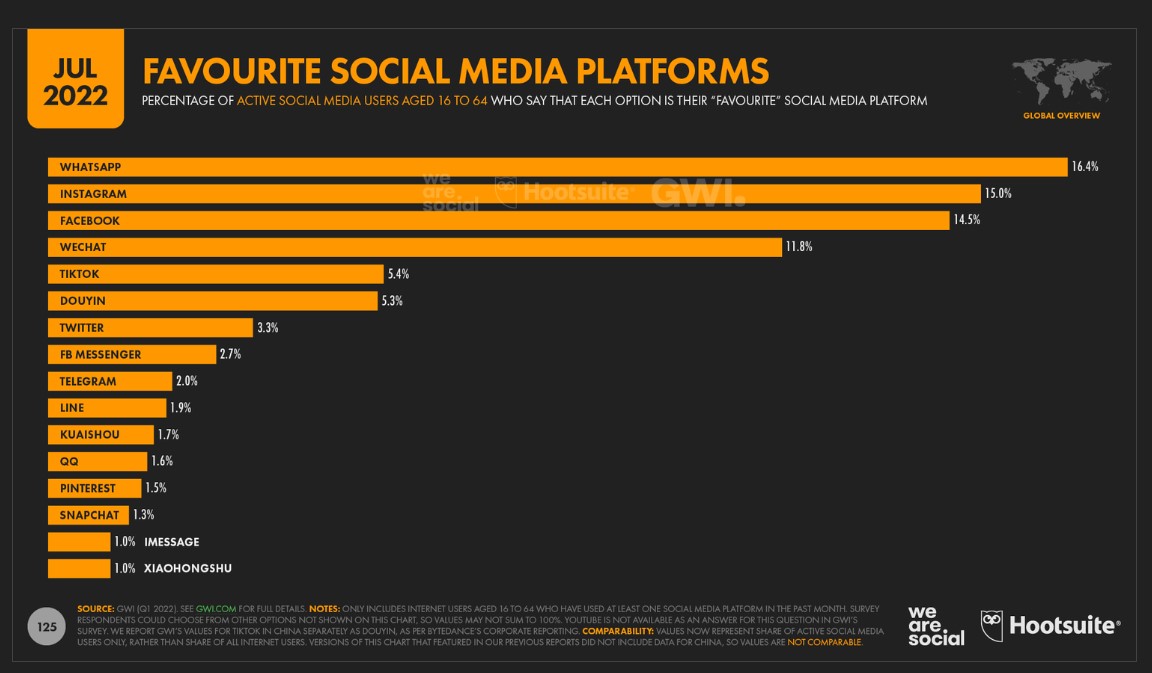

위 그래프는 ‘가장 많이 이용하는’ 소셜미디어의 랭킹인데, 아래 ‘가장 선호하는’ 소셜미디어 순위는 다른 이야기를 보여준다.

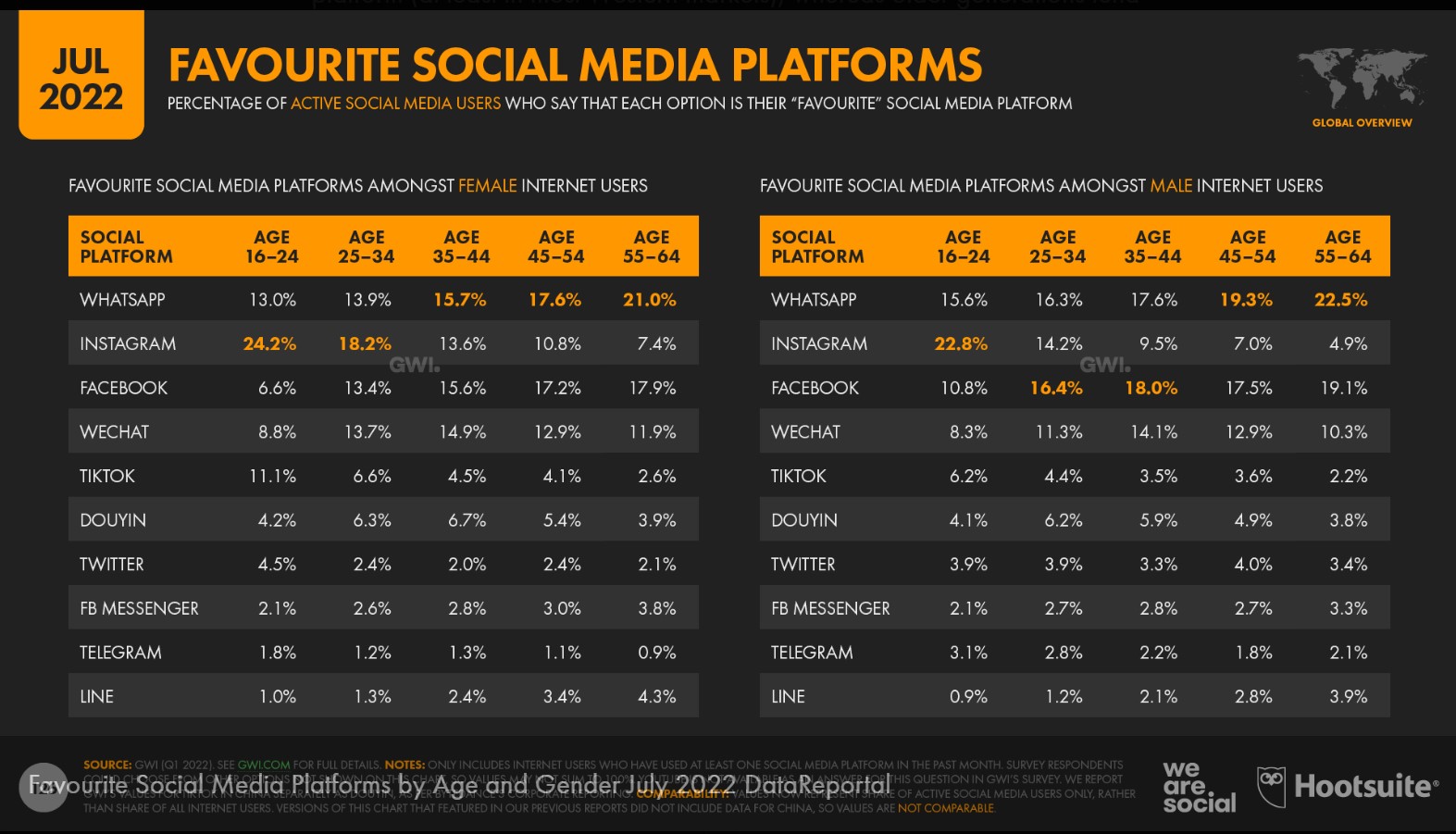

보다시피 한국에서는 카톡 때문에 힘을 못 쓰지만, 채팅 중심의 소셜미디어 왓츠앱(WhatsApp)이 1위, 이미지 중심의 소셜미디어 인스타그램(Instagram)이 2위, 그리고 사교활동(socializing) 중심의 페이스북이 뒤를 잇고 있다. 특히 이런 경향은 아래 도표처럼 16~24세 연령층 이용자들에게서 두드러지게 나타나고 있다.

즉 아직까지는 페이스북이 가장 많이 이용되지만 지는 해에 가까운 반면, 가장 선호하는 소셜미디어들은 떠오르는 해에 비유될 수 있을 것이다. 이런 경향은 이용자 수의 변화로도 알 수 있다.

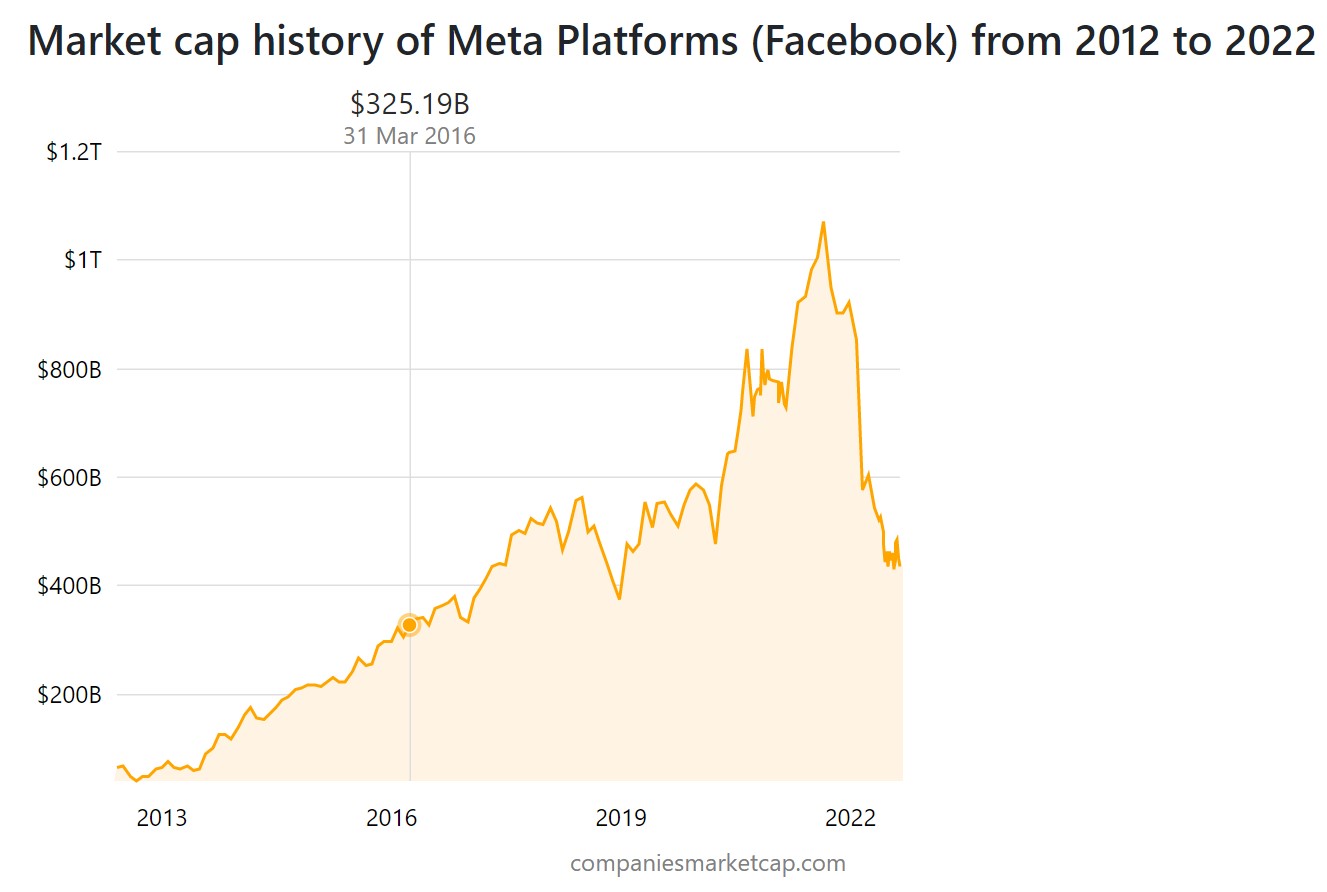

올해 상반기에 페이스북은 처음으로 이용자 숫자가 감소하기 시작했다. 그리고 그에 앞서 페이스북의 주식은 아래 그래프처럼 2021년 8월 말을 정점으로 큰 폭으로 빠지기 시작했다.

물론 이 그래프를 페이스북의 몰락이라고 단정할 수는 없다. 가장 선호하는 소셜미디어 1위인 왓츠앱(WhatsApp)도 2위인 인스타그램(Instagram)도 각각 2014년과 2012년에 페이스북이 인수했기 때문이다. 그리고 페이스북은 주가 추세가 말해주듯 소셜미디어의 종합적 한계를 인식해서인지, 2021년 10월 요즘 대세인 메타버스(Metaverse: 가상 혹은 초월이란 뜻의 meta와 세계를 뜻하는 universe의 합성어로 가상 세계를 의미한다)로 회사 역량을 집중하기 위해 회사명을 아예 Mata(Meta Platforms, Inc.)로 변경했다. 페이스북(Facebook)이란 명칭은 여전히 브랜드로 가져가고 있다.

한국의 경우 2022년 1월 기준, 4,681만 명이 소셜미디어 이용자다. 이 숫자는 전체 인구(5,132만 명)의 91.2%, 그리고 전체 인터넷 이용자(5,029만 명)의 93%에 해당한다. 단 이 수치는 이중 가입자를 감안해야 한다. 아무튼 한국도 세계적 추세와 같은 이용자 현황을 보이고 있다. 이중 카카오톡(KakaoTalk)은 전체 인터넷 이용자의 93.1가 이용할 만큼 압도적이다. 카톡은 전 세계 이용자의 86.4%가 한국에 몰려있다.

번역 머리말

현대 미디어 정치경제학의 개척자로 칭할만한 달라스 스마이드(Dallas Smythe)의 ‘audience commodity’ 개념이 한국에서는 ‘수용자 상품론’으로 번역되어 소개되었다. 따라서 이 글에서 나오는 ‘audience’ 역시 같은 정치경제학적 관점에서 ‘수용자’로 일관성 있게 번역할 것인가 순간 망설였지만, 많은 경우 맥락상 일반적 번역 용어인 ‘시청자’로 번역하는 것이 낫다고 판단하였다. 더 나아가, 소셜미디어의 이용자(users)는 그 적극적 참여성 때문에 매스미디어 시청자와 성격이 다르지만, 저자는 많은 경우 여전히 이들을 audience라고 칭했다. 맥락에 따라 ‘시청자’ 혹은 ‘이용자’ 단어를 선택했으며 필요시 괄호를 이용해 병기하기도 했다. 그리고 ‘users’는 ‘사용자’라는 단어 대신 ‘이용자’를 택했다. 소셜 미디어에서 이용자의 활동을 저자는 ‘labour’ 혹은 ‘work’이라고 표현했다. labour는 고민할 필요 없이 ‘노동’이라고 번역했지만, work는 필요에 따라 ‘일’ 혹은 ‘작업’으로 번역했다.

이 글에는 약자 SNS가 자주 등장한다. 이 글에서 SNS는 ‘social networking service’의 약자가 아니라 ’social network sites’의 약자다. 영미권 일반인들의 대화에서 SNS라는 표현 대신 social media(소셜미디어)라는 표현이 쓰인다는 이유로 한국의 일부 소위 영어전문가들이 SNS를 콩글리시라고 단정하는 것을 본 적이 있는데, 어느 경우가 되었든 콩글리시가 아니라 다른 학문적 표현일 뿐이다. 그리고 소셜미디어와 SNS는 뉘앙스 적 의미 차이도 있다. 엄격한 구분은 아니지만, 소셜미디어는 이용자들의 의사소통과 사교활동이 실질적으로 이루어지는 소프트웨어 측면을 강조한다면, SNS는 그런 활동이 이루어질 수 있게 하는 인프라, 즉 하드웨어 측면을 강조한다고 볼 수 있다. 따라서 SNS는 소셜미디어의 부분으로 이해할 수 있다.

저자 Eran Fisher는 이스라엘 The Open University의 사회학, 정치학 그리고 커뮤니케이션 학과 교수로 재직 중이다.

=============================

어떻게 더 적은 소외가 더 많은 착취를 만들어낼까? 소셜 네트워크 사이트 이용자의 노동 (How Less Alienation Creates More Exploitation? Audience Labour on Social Network Sites)

Eran Fisher

1. 매스미디어에서의 수용자(시청자) 노동 (Audience Work in the Mass Media)

맑스주의 이론이 커뮤니케이션 연구에 기여한 바는 광범위하고 깊다. 그중 미디어 연구에 대한 두 접근 방식은 특히 영향력이 크다: 문화적 분석과 유물론적 분석. 이 두 분석은 수용자(시청자)가 정확히 무엇을 하는지에 대해 상당히 다른 관점을 제공한다.

문화적 분석은 상부 구조에 초점을 맞추고, 자본주의의 재생산에서 미디어 콘텐츠의 이데올로기 역할을 드러내 보인다. 이 문화적 분석은, 예를 들어, 서적, 저널, 광고, 영화, 티브이 쇼, 뉴스 등의 이데올로기적 콘텐츠에 대한 분석을 포함하고 있다. 미디어 콘텐츠의 기저에 깔린 이데올로기를 분석하는 것은 계급, 소비주의, 불평등과 같은 자본주의적 관심사뿐만 아니라, 젠더, 민족주의, 인종과 같은 다른 관심사와도 연관되어 있다.

특히 두 학파가 이 분석에 중심적 역할을 수행했다: 프랑크푸르트 학파 그리고 버밍엄 학파. 두 학파는 이데올로기 작동에 대한 해석과 수용자(시청자)의 역할을 놓고 다른 입장을 취했다. 프랑크푸르트 학파는 이데올로기적 메시지를 수동적 수용자(시청자)에게 강요된 것으로 본다. 이런 관점은 이데올로기가 어떻게 미디어 메시지에 담기는지를 연구하게 했다. 반면, 버밍엄 학파는 수용자(시청자)를 미디어에 담긴 이데올로기적 메시지를 해독하고 ‘읽을 수 있는” 능동적 능력을 갖춘 주체로 이해하면서, 수용자(시청자)를 미디어 텍스트의 다중 의미 구축 참여자로 이론화한다. 따라서 이데올로기적 콘텐츠가 톱다운 방식으로 수용자에게 전파된다고 보든, 수용자가 의미 형성 과정에 적극적으로 참여한다고 보든, 이 두 맑스주의 학파의 연구는 미디어를 이데올로기 현장으로 분석하는 데 기여한다.

두 번째 접근 방식은 유물론적 분석으로 “하부구조”(base)에 초점을 맞추고 있다. 이 접근 방식의 정치경제학적 분석은 미디어 제도에 수반되는 생산 관계를 드러낸다. 두 번째 접근 방식도 두 사조로 구분할 수 있다. 먼저 미디어 정치경제학적 접근 방식은 미디어 소유에 초점을 맞춘다. 이 접근 방식은 미디어를 생산수단으로 분석하면서, 미디어 독과점, 미디어 기업의 합병과 통합, 정부와 미디어 간 연결, 그리고 미디어 노동자의 고용 방식과 같은 이슈를 조사한다. 반면 1970~80년대에 등장한 미디어 정치경제학은 미디어 그 자체를 생산 현장으로 분석함으로써 궤도를 크게 수정하였다. 이 수정을 통해 상품으로서 그리고 노동력으로서 미디어 가치 창출에서 수용자(시청자)의 생산적 역할을 집중 조명했다.

이 접근 방식은 댈러스 스마이드(Dallas Smythe)의 수용자 상품(audience commodity)이라는 기념비적 연구에 의해 개척되었다. 매스 커뮤니케이션에서 진행되고 있는 사건의 본질은 미디어 기업에 의해 생산된 콘텐츠에 대한 시청자(수용자)의 소비가 아니라, 시청자의 관심을 광고주에게 파는 것이라고 스마이드는 주장했다. 그의 논리는 매스 커뮤니케이션 정치경제학에서 시청자를 적극적 참여자로 만들었다. 스마이드의 시청자(수용자) 일(work)에 대한 개념은 특히 인지적이고 감성적 부분에 중점을 두고 있다: 특정 브랜드와 상품을 원하고 구매하는 것을 배우는 것. 그의 접근 방식은 미디어 생산품의 콘텐츠에만 초점을 맞춘 기존 맑스주의 문화적 분석의 사각지대에 대한 비판적 보충이었다.

스마이드는 미디어를 단지 경제 하부구조의 생산관계를 지원하는 이데올로기 상부구조 기구로 이해하기보다는, 자본 축적 사슬의 중요한 구성 요소로 이해했다. 미디어는 광고주에게 시청자라는 상품을 판매한다고 그는 주장했다. 프로그램이라는 미끼를 문 시청자들은 텔레비전 화면에 달라붙어 자연스럽게 광고를 시청하게 되는데, 이는 소비를 위한 중요한 원동력이다. 스마이드는 선진자본주의에서 처음으로 매스미디어와 시청자에게 중심적 역할을 부여하면서, “매스미디어는 광고주에게 팔 상품으로서 시청자(수용자)(audience)를 생산하고, 광고주들은 ‘시청자의 힘’(audience-power)을 이용해서 그들 스스로 상품 홍보를 하게 한다”라고 주장했다. 어떤 면에서 스마이드는 버밍엄 학파의 적극적 시청자 개념에서의 의미 창출 영역을 돈 창출 영역으로 이식했다.

Sut Jhally |

Bill Livant |

이후 맑스주의 정치경제학은 미디어를 가치 생산 현장으로 이해하는 데까지 발전했다. Jhally와 Livant(1986)는 브랜드 상품 제조업체를 위한 시청자 노동의 기여에 대한 스마이드의 초점은 커뮤니케이션으로부터 그 뒤 이어지는 시청자의 소비 행태로 옮아갔다고 주장했다: “궁극적으로 스마이드는 자본의 사회적 재생산이라는 보다 넓은 시스템 속에서 커뮤니케이션 현장을 주목했다.” 메시지의 사용가치(소비 동기부여로서)에 대한 스마이드의 과도한 의존을 비판하면서, 이들은 “미디어 산업 내에 더 확고하게 자리 잡은” 사각지대를 탐구한다. 이들은 “시청”(watching)을 ‘일’(working)의 한 형태로 이해한다. 왜냐하면 시청을 통해 인간의 “지각 능력”(capacities of perception)이 가치 창출에 활용되기 때문이다. 미디어에서 잉여 가치의 창출은 상업 광고에 대한 시청자의 “추가 시청”, 즉 프로그램을 위해 필요한 양보다 더 많은 양의 광고를 시청하는 것에 기반한다. 그렇다면 이 “잉여 시청 시간”은 사실상 시청자가 광고주가 아닌 프로그램 제작자를 위해 일한다는 것을 의미한다.

이들은 광범위한 착취와 집중적 착취를 구별한 맑스의 접근법을 인용하여 미디어를 시청자(노동)와 미디어 제공자(자본) 간 시간을 둘러싼 투쟁의 역동적 현장으로 이해한다. 맑스는 자본주의에서 투쟁은 궁극적으로 시간을 둘러싸고 일어난다고 주장했다. 왜냐하면 잉여가치는 노동자가 그들 삶을 재생산하는 데 필요한 것보다 더 많은 시간을 일할 때만 발생할 수 있기 때문이다. 이런 추가 노동이 잉여가치를 창출하면, 이 잉여가치는 동등한 것으로 교환되지 않은 채 자본으로 전환되고 축적 과정에 편입된다(예를 들어, 새로운 기술에 대한 투자). 이 과정은 한 계급에 의해 창출된 가치가 아무런 보상 없이 다른 계급에 이전되는 까닭에 맑스는 이를 착취라고 불렀다.

자본주의 축적의 내재적 문제는 잉여가치는 시간이 흐름에 따라 감소하는 경향이 있어 자본 축적의 원천이 줄어든다는 것이다. 따라서 자본은 잉여가치의 비율을 확장 혹은 심지어 보존하기 위해서 착취 범위를 확대하는 방법을 찾기 위해 노력한다. 이 방법은 잠재적으로 두 가지 형태를 취한다: 착취의 확대 그리고 착취의 강화. 착취의 확대는, 예를 들어, 근무일을 연장하거나 점심시간과 휴가 시간을 단축하는 등 일에 더 많은 시간을 할애하는 방식이다. 착취의 강화는, 예를 들어, 작업 속도를 올리거나, 작업 과정의 효율성을 증대시키는 등, 더 적은 시간에 더 많은 것을 생산하도록 하는 방식이다.

Jhally와 Livant(1986)는 이 두 착취 과정 모두 매스미디어에서 일어나고 있다고 주장한다. 매스미디어 시청자(수용자)들은 역사의 흐름에 따라 점점 더 열심히 일하라는 요청을 받고 있다. 착취의 확대는 더 많은 광고를 시청자에게 소개하여 그들이 더 많은 시간 광고를 시청(즉, 일)하게 함으로써 달성된다. 착취의 확대 혹은 상대적 잉여가치의 증가는 두 가지 방식으로 달성되었다: “감시 대상 인구의 재구성 그리고 … 감시 과정의 재구성.”

감시 대상 인구의 재구성은 미디어 시장 조사부터 등급 시스템에 이르기까지 모든 종류의 기법을 이용한다. 이 기법들은 미디어 기업이 특정 광고가 특정 시청자를 타겟으로 할 수 있는 것을 목표로 한다; 이런 광고의 세변화는 광고의 가치 증가로 이어진다. “시청자(수용자)의 특정화와 세분화는 시청자가 쓸데없는 것을 시청하는 것을 최소화하는 ‘집중적 시청’으로 그들을 이끈다.” 이처럼 고도로 타겟팅된 광고는 비용이 더 들기 때문에 “이렇게 구성된 시청자는 ‘더 열심히’ 그리고 더욱 집중해서 효율적으로 시청을 한다.” 상대적 잉여가치가 실현되는 다른 방식은 주로 더 짧은 광고에 의해 수행되는 시간의 분할을 통해서이다.

2. 매스미디어 소외(Mass Media Alienation)

맑스주의 미디어 정치경제학은 1970년대 이후 미디어 내 착취 문제에 관해서는 관심을 기울였지만, 미디어 내 소외에는 거의 관심을 기울이지 않았다; 맑스가 착취와 소외를 떼려야 뗄 수 없는 것을 감안하면 기이한 일이다. 맑스의 소외 개념은 복잡하고 다층적이며, 과정과 결과 모두에 관련되어 있다. 소외는 노동자가 필수적 삶의 과정과 대상으로부터 분리되었을 뿐만 아니라, 결과적으로 이들로부터 격리된 것을 의미한다. 즉 노동자가 노동 과정, 다른 노동자들, 완성된 생산품, 그리고 궁극적으로 그들 자신 - 인류라는 종 - 으로부터 격리되는 것을 의미한다. 노동자 스스로가 통제하고 탐색하는 활동으로서의 노동이기보다는, 한 사람의 진정한 본성이 그가 하는 일을 통해 객관화되기보다는, 노동이 자아실현과 진정한 자기표현의 수단이 되기보다는, 노동이 다른 인간들과 연결하고 소통하고 협력하는 것을 돕기보다는, 자본주의하에서 노동은 대신 소외를 가져온다.

나는 소외(alienation)라는 용어를 관대하게 사용한다. 맑스의 자본주의 비판에서 인본주의적 측면을 강조하는 한편 그의 보다 구조적 경제적 비판과 차별화하기 위해서이다. 맑스주의 비판에서 소외와 착취는 불가분의 관계에 있으며, 심지어 상호보완적 개념으로 고려될 수 있다. 소외는 착취를 위한 전제 조건이자 그 결과이다. 둘 다 사유 재산과 노동의 상품화라는 자본주의의 근간에서 비롯된다; 한쪽의 문제는 다른 쪽의 문제를 해결하지 않고는 해결될 수 없다. 그러나 소외와 착취는 맑스의 자본주의 비판에서 두 다른 측면을 가리킨다. 알튀저의 이해를 기반으로 청년 맑스와 장년 맑스는 종종 구별되는데, 전자는 자본주의에 대한 보다 인문학적 분석을, 후자는 경제학적 분석을 제공한다. 이 구분의 실증적 정확성은 의문시 되지만(자본론을 쓴 장년 맑스는 여전히 소외를 자본주의의 핵심 원인과 결과로 주목한다), 이 구분은 맑스의 자본주의 비판에서 뚜렷한 차이를 잘 포착한다.

소외는 단순히 “가치”와 생산품이 그들의 진정한 생산자로부터 분리되어 생산자 계급으로부터 다른 계급으로 이전되는 사회경제적 조건만을 의미하는 것이 아니다. 그 이상을 의미한다. 소외는 어떤 것을 통제할 수 없는 실존적 상태 그리고 어떤 것(가령 인간성)으로부터 격리되는 것을 의미한다. 소외 개념의 핵심을 착취에 앞서 소개하는 이유는 인본주의적 관점에서 자본주의의 모순을 강조하기 위함이다.

내가 소외 개념을 사용하는 또 다른 이유는 노동, 노동과정, 노동 생산품 그리고 인간의 본질이 소외된 상태를 강조하기 위함이다. 맑스주의의 이론적 순수함에 대한 이런 타협은 역사적 현실이라는 이름으로 정당화된다. Boltanski와 Chiapello(2005)가 지적했듯이, 산업자본주의의 사회적 정치적 역사는 소외와 착취 문제 모두를 해결하기 보다는 한쪽의 문제를 다른 쪽보다 상대적으로 완화하는 것에 불과하다는 것을 보여준다. 따라서 인문주의 예술 비평과 경제주의 사회 비평 사이에는 차이가 있다. 적은 소외는 자신을 표현하고, 자신의 생산 과정을 통제하고, 자신의 본질을 객관화하고, 다른 사람들과 연결하고 소통할 수 있는 더 큰 가능성을 의미한다. 그러므로, 예를 들어, 한 사람이 페이스북에서 작업하는 것은 텔레비전 시청 노동보다 덜 소외된 것처럼 생각할 수 있다.

Luc Boltanski |

|

리버럴 담론에서 미디어를 시청하는 것은 여가 활동으로 간주된다. 미디어 소비는 생산을 지배하는 소외의 반대로 묘사된다; 근무일의 소외에서 벗어난 시간 그리고 소외에서 벗어날 기회. 예를 들어, 텔레비전 시청을 소비자 활동으로 간주함으로써 시청자를 적극적 선택 능력을 갖춘 주체로 자리매김한다. 노동자가 통제권을 행사할 수 없는 노동 과정과 반대로 텔레비전 시청은 통제권이 시청자 손(말 그대로 리모컨을 통해)에 달린 것처럼 보인다. 따라서 리버럴 담론에서 매스미디어를 시청하는 것은 소비자 지상주의적이고 비이성적이고 재미있으며 성취감 있는 활동으로 간주된다.

맑스주의의 미디어 정치경제학이 소외 문제를 외면했지만, 문화주의적 이데올로기적 분석은 비록 소외 개념 자체에는 관심을 기울이지 않았지만, 소외의 몇 중요한 측면에 주목했다. 만약 자본주의 미디어 환경에서 시청(watching)이 일의 한 형식이라면, 그 노동 과정과 내용 역시 시청자(노동자)로부터 소외된 것이다. 사실, 광고와 그 광고 콘텐츠를 지원하는 프로그램은 시청자 소외를 촉진하면서도 자기 성취와 객관화는 일이 아니라 소비와 레저활동으로부터 이루어져야 하고, 이루어질 것이라고 계속 주지시켜 왔다. 이 주제는 문화 산업에 대한 프랑크푸르트 학파의 연구를 통해 가장 폭넓게 탐구되었다. 그러나 그들의 분석은 시청자 착취를 시청자 소외와 명시적으로 연계시키지 않았다. 맑스에 의하면 소외와 착취는 불가분의 관계에 있으며, 자본주의의 근간인 사유 재산과 노동 상품화의 필연적 결과물이다. 한쪽의 문제는 다른 쪽을 해결하지 않고는 해결할 수 없다.

3. 소셜 네트워킹 사이트에서의 시청자 노동: 페이스북의 경우 (Audience Work on Social Networking Sites: The Case of Facebook)

최근, 변화하는 미디어 환경, 특히 웹 2.0과 소셜네트워크 사이트(social network sites:SNS)의 출현과 맞물려 시청자 노동 개념에 대한 새로운 관심이 증가하고 있다. 이 새로운 미디어 환경의 일부 특징은 시청자 노동 개념을 재검토하는 것을 특히 중요하게 만들었다. 매스미디어와 달리 SNS는 높은 수준의 시청자(이용자) 참여, 이용자 생성 콘텐츠, 그리고 다양한 소통 채널을 만들 수 있는 기능 - 일대일, 일대다, 그리고 다대다 - 을 특징으로 하고 있다.

맑스주의에 영감을 받은 이 새로운 미디어 환경에 대한 연구는 거의 전적으로 시청자 착취에 초점을 맞추었다. 한편 주류(리버럴) 연구는 SNS가 탈소외를 가져오는 경향이 있다고 주장한다. 이들에 따르면 SNS는 이용자에게 자기표현, 진정성, 커뮤니케이션, 타인과의 협업, 그리고 문화적, 사회적, 경제적 벤처에 대한 깊숙한 참여를 제공함으로써 탈소외에 이바지한다.

이 모순처럼 보이는 두 경향은 사실 변증법적으로 연결되어 있다. 착취와 탈소외는 단순히 SNS에 대한 상반된 해석의 문제가 아니다; 오히려 맑스주의 이론은 이 상반된 해석을 단일 분석 틀 안에 수용하도록 권장한다. SNS는 자기표현, 진정성(authenticity), 그리고 타인과의 소통과 협업을 가능하게 함으로써 시청자(이용자)에게 더 많은 자기 객관화의 기회를 제공한다. 이용자의 의사소통과 사교활동이 상품화됨에 따라 그들의 노동(활동 혹은 작업)도 착취의 원천이 된다. 이어지는 글은 페이스북을 사례로 SNS에서 발생하는 착취와 소외의 변증법에 대한 고찰이다.

4. 커뮤니케이션 수단으로서의 페이스북 (Facebook as a Means of Communication)

SNS 이용자들은 무슨 노동을 하는가? 정확히 그들은 무엇을 생산하는가? 그리고 그들은 어떻게 착취당하는가? 페이스북에 대한 변증법적 분석을 수행하기 위해서 우리는 페이스북을 의사소통 수단이자 생산수단으로 보아야 한다. 즉, 페이스북은 새로운 의사소통 양식의 미디어일 뿐만 아니라, 새로운 생산 양식을 가능케 한 기술이다. 이런 이해는 미디어를 의사소통의 수단 아니면 생산수단이라는 이분법적 분석을 제공하던 기존 맑스주의 분석의 단점을 극복하는 데 도움이 될 것이다. 이런 변증법적 접근은 매스미디어 형식에도 적절하지만, 의사소통과 생산을 더욱 밀접하게 연결해주는 새로운 미디어 환경에 특히 중요하다. 실제로 웹 2.0의 고유 특성은 연구자들이 이 두 해석의 변증법을 좀 더 주의 깊게 살펴볼 것을 요구한다.

세계에서 가장 인기 있는 SNS인 페이스북은 2002년 2월에 출범했으며, 2011년 12월 말 기준 8억 4,500만 명의 활성 이용자가 있다. (2022년 7월 기준, 29억 3,400백만 명: 역자 주) 페이스북은 이용자가 자신의 위치, 생각, 느낌, 그리고 행동을 다양한 방식으로 표현하고 소통할 수 있도록 개인 프로필이 포함된 플랫폼을 제공한다. 페이스북 이용자들은 다른 페이스북 이용자들을 친구로 추가하고, 그들과 메시지를 교환하고, 그들의 공개 메시지와 그들의 행방을 팔로우할 수 있다. 이용자는 또 공유 관심사에 기초하여 커뮤니티 혹은 하위 네트워크를 만들 수 있다. 프로필은, 예를 들어, 이용자들이 좋아하는 예술가나 취미와 같은 라이프스타일 선택뿐만 아니라, 젠더와 교육사와 같은 다양한 개인 카테고리를 통해 자신의 성향을 드러나게 한다.

이용자는 자신의 위치와 행동을 친구에게 알릴 수 있는 “상태”(Status)와 같은 다양한 개인 및 공공 도구를 통해 친구와 소통한다; 모든 이용자의 프로필 페이지에 있는 “Wall”은 친구가 메시지를 게시할 수 있는 공간이다; “Chat”은 친구들과 사적인 실시간 의사소통을 가능하게 한다. 이용자는 광고, 판매 및 동원의 수단으로 주로 정부, 상업 및 비정부 조직에 의해 만들어지고 운영되는 이익 단체에 가입해서 “좋아요”를 누를 수 있다. 페이스북 이용자가 속한 수많은 네트워크와 커뮤니티는 의사소통 및 조직을 통해 정치적, 경제적, 공동체적 혹은 사회적 행동을 실행할 수 있다. 페이스북은 반세계화 운동부터 아랍의 봄까지 사회 운동과 정치적 격변을 촉진하고 조직하는데 점점 더 중심적 역할을 수행하고 있다.

페이스북은 본질상 소통을 겨냥하기 때문에, 심지어 자신의 프로필 내 일부 개인적 활동도 자동으로 의사소통으로 전환된다. 대표적인 것인 페이스북에서 가장 인기 있는 애플리케이션 중 하나인 사진 앱에서 앨범과 사진을 올릴 수 있는 사진 “tagging”이다. 업로드된 사진에 이용자의 친구가 있는 경우 그 사진에 태그를 할 수 있다. 이렇게 하면 사진에 링크가 포함된 태그가 지정된 친구에게 자동으로 전송이 된다. 따라서 사진을 게시하는 행위 자체가 의사소통 행위가 될 수 있다.

이런 진부한 설명은 특히 매스미디어의 매우 제한된 기회 제공과 대조되면서 페이스북의 의사소통 측면과 이용자에게 탈소외의 기회를 제공해준다는 것을 강조한다. 매스미디어 시대는 텔레비전과 라디오, 인쇄된 신문, 그리고 영화에 의해 지배되었다. 매스미디어는 소수에서 다수로, 그리고 위에서 아래로라는 한 방향 정보 흐름만 허용하는 중앙집중 방식이다. 매스미디어는 능동적 생산자와 수동적 소비자라는 계층적 이분법을 만들었고, 콘텐츠는 미리 포장되어 다양성이 제한되었으며, 동시에 상대적으로 동질적 시청자를 가정했다. 이에 반해 소셜미디어는 소수에서 소수에게로, 소수에서 다수에게로, 다수에서 다수에게로 등 다양한 의사소통 형태를 가능하게 한다. 소셜미디어는 상호작용적이며, 이용자들에게 더 많은 참여를 허용하고, 매스미디어의 수동적이고 동질적 시청자를 능동적이고 참여적 시청자로 변모시킨다. 인터넷에서의 커뮤니케이션은 개인들이 자기 삶을 서술하고(예, 블로그), 자신이 견해를 공개하고(예, 토크 백), 그리고 창의성을 표현할 수 있게 한다(예, 유튜브). 또 인터넷 이용자들이 점점 더 참여적 문화 속에서 그들끼리 협업할 수 있도록 한다. 실제로, 대부분의 학문적 연구는 페이스북의 의사소통 측면과 개인들이 자신을 객관화할 수 있게 하는 기능에 대해 고찰하고 있다.

따라서 기존 인터넷 연구는 의사소통(커뮤니케이션) - 다중적이고, 민주적이며, 시공간 경계를 초월하는 - 을 이상적인 것으로, 또 인터넷을 통해 이 의사소통이 거의 완벽하게 실현된 것으로 간주하는 경향이 있다. 이런 연구는 페이스북에 대한 이용자의 경험에 초점을 맞추면서, 의사소통을 위한 개인의 의도적 페이스북 이용을 강조하곤 한다. 이런 “방법론적 개인주의”(methodological individualism)에서는 분석의 출발점이 개인 이용자가 되면서, 이용자의 만족도 혹은 페이스북에서의 의사소통 결과에 초점을 맞추거나 이용자의 주관성과 심리적 안녕에 초점을 맞추는 많은 연구로 이어졌다. 마지막으로, 에스노그라피(ethnography) 전통을 가진 연구들도 페이스북의 의사소통 측면을 강조하며, 사생활과 사적 영역의 해체를 연구의 최대 관심사로 삼고 있다.

이런 연구는 페이스북의 기업 강령을 액면 그대로 수용하면서 페이스북을 의사소통, 사교, 그리고 커뮤니티의 가상 공간으로 보고 있다: “사람들이 세상을 공유하고, 더 개방적이고 연결되게 하는 힘을 준다… 수백만 명의 사람들이 매일 페이스북을 사용하여 친구들과 가깝게 지내며, 무제한으로 사진을 업로드하고, 링크와 비디오를 공유하며, 그들이 만나는 사람들에 대해 더 많이 배운다.”

5. 생산수단으로서의 페이스북 (Facebook as a Means of Production)

주로 의사소통 수단으로 인식되어 왔기에 페이스북에 대한 대중과 학계의 토론은 이용자들의 탈소외에 기여(혹은 방해)할 수 있는 페이스북의 능력을 강조하는 경향이 있다. 이 대목에서는 나는 페이스북의 이런 이용자 주관의 객관화 능력이 어떻게 착취를 위한 능력과 연계되는지를 지적하고자 한다. 우리는 페이스북의 본질이 자본을 축적하는 상업적 회사라는 것을 잊어서는 안 된다. 우리는 페이스북을 일종의 기술로서 분석하고 사회적 관계를 자극하는 것으로 봐야 한다. 페이스북이 착취를 촉진하고 악화시키는 자본주의 기술이라는 이런 인식을 탈소외를 가능케 하는 의사소통 매체로서의 페이스북이라는 주류 인식과 연계시킬 필요가 우리는 있다.

페이스북의 자본 축적 전략은 회사의 놀라운 시장 가치로 대신 짐작할 수 있다. 페이스북의 시장 가치는 매우 불안정하고 투기적이지만, 대략 750억 달러에서 1,000억 달러 정도로 평가된다. (페이스북의 시가 총액은 2021년 1조 달러 정점을 찍고, 2021년 10월 Meta Platforms로 이름을 바꾼 이후 2022년 8월 23일 현재, 4,382억 달러이다: 역자 주) 그렇다면 페이스북의 무엇이 1,000억 달러의 가치가 있는가? 페이스북의 가치는 어디에서 나오는가? 그리고, 더 사회학적 차원에서, SNS가 기반하는 생산 관계는 무엇인가? 우리는 SNS를 단순히 의사소통 수단으로서뿐만 아니라 기술로서 개념화함으로써 사회적 관계로서 SNS의 정치경제학적 윤곽을 드러낼 수 있을 것이다.

위 질문들에 대한 답은 페이스북의 두 측면의 연계를 통해서만 가능할 것이다: 의사소통(커뮤니케이션)의 수단이자 생산수단; 기술로서 페이스북을 이해하기 위해서는 우리는 미디어로서 페이스북을 이해해야 한다. 미디어와 기술, 즉 의사소통과 생산의 변증법적 연결은 사실 현대 자본주의 사회의 핵심 특징이다; 페이스북은 새로운 생산 관계의 전형이다. 가치가 회사의 노동자에 의해 창출되는 것이 아니라, 시청자(이용자)에 의해 주로 창출된다. 그리고 페이스북 이용자가 생산하는 가장 중요한 것, 즉 페이스북 가치의 주요 원천은 이용자의 의사소통과 사교활동이다.

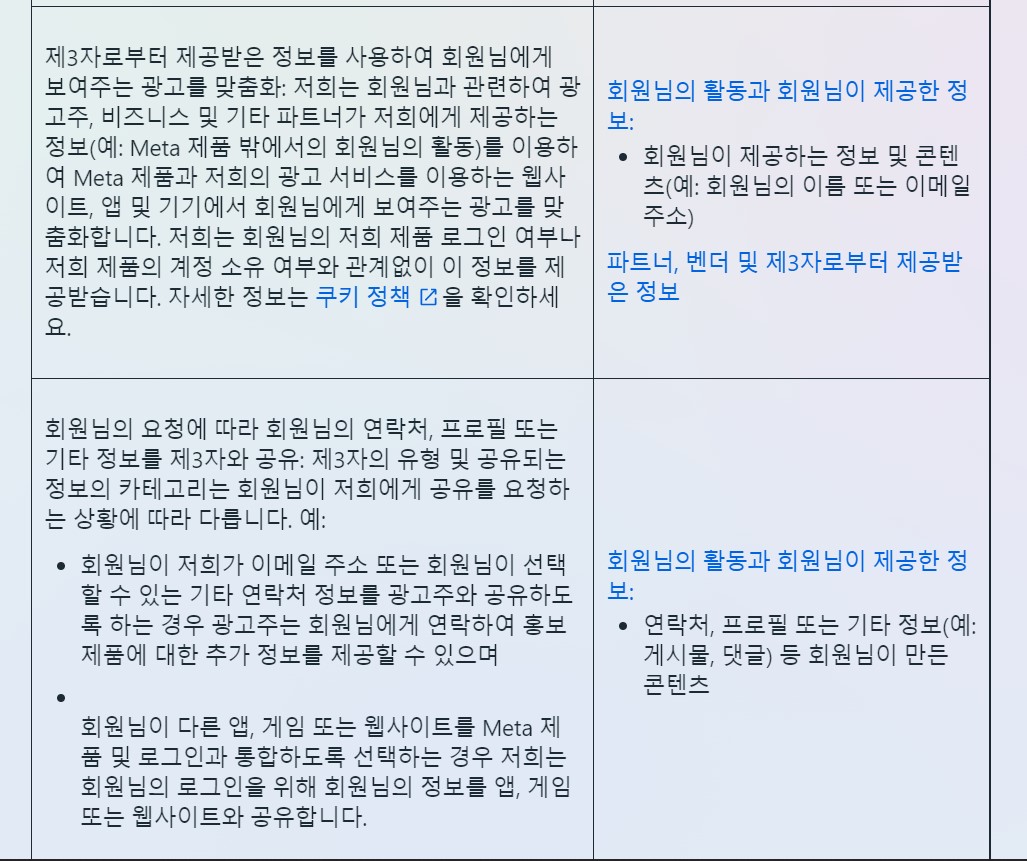

페이스북의 가치는 이용자의 정보에 접근하고, 저장하고, 소유하고, 처리하고, 그 정보를 분석하여 광고주 고객에게 전달하는 회사의 능력에서 기인한다. 은유적으로 비유하면 페이스북은 정보의 창고로 생각될 수도 있지만 이 용어는 페이스북의 새로움을 제대로 드러낼 수 없다. 페이스북의 정치경제학을 더 잘 이해하기 위해서는 우리는 페이스북이 어떤 정보를 가지고 있는지, 그 정보를 어떻게 획득했는지, 그리고 누구에 의해 만들어졌는지를 질문해야 한다.

이를 위해 나는 정보를 일정 부분 서로 중첩되는 다섯 종류로 구분할 것이다: 인구통계학적, 개인적, 의사소통적, 수행 활동적 그리고 연관적. 이런 유형적 구분은 통해 페이스북이 단순히 정보가 저장되는 창고가, 이용자들의 의사소통과 사교활동을 통해 정보가 생산되는 공장에 가깝다는 것을 시사한다. 페이스북이 새롭고 독특하면서 정치경제학적으로 중요한 의미를 가지는 것은 정보가 SNS상 이용자의 의사소통과 사교활동으로부터 나온다는 점이다. 이 지점이 의사소통(미디어) 수단으로서 페이스북과 생산수단(기술)으로서 페이스북이 만나는 지점이다.

첫 번째로 인구통계학적 정보다. 페이스북 이용자 간 의사소통은 이용자에 대한 수많은 개인적, 사회적 정보를 생성한다. 이런 정보는 실질적으로 소비자 산업의 모든 회사에 갈수록 중요해지고 있으며, 광고, 홍보 그리고 마케팅 전문가들이 애타게 찾는 정보이기도 하다. 그 정보 중 일부는 매우 “탄탄하여”(lean) 인구통계학적이라고 묘사될 수 있다. 실제로 SNS는 인구 통계 정보가 작성, 기록, 집계 및 정리되는 주요 현장이다. SNS 인구 통계 정보의 가용성은 이용자의 자기 노출(예를 들어, 나이, 성별, 결혼 상태 혹은 교육) 혹은 서버의 위치(지리적 위치의 경우)에 기초한다. 이런 종류의 정보는 페이스북 “이전”에도 가용했지만, 페이스북처럼 완벽하지 않았다. 이는 페이스북의 공식 약관 덕분이다: “이용자가 페이스북에 허위 개인 정보를 제공하는 것”을 금지하고, ‘연락처 정보를 정확하게 업데이트”할 것을 요구한다. 실제로 페이스북의 개인 정보 설정은 이용자 정보를 가능한 한 공개하도록 집요하게 설계되어 있다. 더 섬세하고 근본적으로, SNS에서 발전한 윤리와 규범은 개인의 진짜 정보 노출을 강조해왔다. 이는 포럼과 채팅방 등과 같은 온라인 커뮤니티 초기 몇 년 동안 보편화되었던 익명성 문화로부터의 전환을 의미한다.

이를 통해 이용자의 정체와 진정한 실체에 대한 정보를 간직한 두 번째 개인적 ‘두꺼운’ 정보 계층에 접근할 수 있게 된다. SNS 윤리는 이용자가 자신의 정체성을 타인에게 밝힘으로써 공공성을 유지하려고 한다. 모든 이용자는 프로필을 통해 그들의 참모습을 드러내고 자신이 누구인지 밝히도록 권장받는다. SNS의 이런 요구는 이용자로 하여금 이용 규정을 생각게 하면서, 자신을 노출해야 한다는 부담을 가지게 한다. 이용자에게 부담을 주는 장치는 웹사이트 디자인에도 반영되어, 지속해서 이용자가 충분히 그리고 체계적으로 자신을 노출하도록 압박한다.

Illouz(2007)가 설명했듯이, 프로필 기반 웹사이트(가령 데이팅 사이트)는 이용자들로 하여금 특정 방식으로 자신을 생각게 하여, 사전에 정해지고 포장된 카테고리에 자신의 정체성을 일치시켜 자신의 노출을 합리화하도록 유도한다. 예를 들어, 페이스북에서 프로필을 작성할 때 이용자는 그들의 “철학”을 정의할 때 다음과 같은 카테고리를 따라야 한다: “종교”, “정치적 견해”, “나에게 영감을 주는 사람” 그리고 ”좋아하는 명언” 등. 이런 종류의 개인 정보는 아마도 페이스북 이전에도 있었을 수 있지만, 페이스북처럼 이용자들의 의사소통과 사교활동이라는 소셜 네트워크와 같은 특정 환경에서 수집된 정보는 아니었다.

정보의 세 번째 정보 계층, 즉 의사소통적 정보는 이용자의 페이스북 참여 정도에 따라 달라진다: 이용자들의 의사소통 내용, 즉 이용자 간 대화에 기반한 정보. 경제적 측면에서 이것은 의심할 여지 없이 이용자가 생산하는 정보 중 가장 가치 있는 정보다. 실제로, SNS를 수익화하려는 기업, 전문가 및 애플리케이션의 관심은 대부분 이 이용자 간 의사소통 내용에 집중되어 있다. 이들은 이용자들이 어떤 방식으로 어떤 이야기를 하고 있는지 해독하기 위해, 또 개인 간 의사소통과 사회적 의사소통의 내용을 분석하기 위해 계량적 질적 방법을 사용한다. 이렇게 분석된 트렌드, 키워드, 주제 및 내러티브는 인구통계학적 정보(가령, 성별, 지리적 위치 또는 나이) 또는 행동 정보(가령, 소비 행태)와 연계되어 귀중한 상업적 정보로 변모한다. 이런 정보는 또한 고도로 개인화되어 있어 특정 콘텐츠와 특정인을 확실하게 연결할 수 있도록 해준다.

상업적 관심사는 단지 이용자의 대화를 듣는 것뿐만 아니라, 대화를 시작하고 참여하기 위한 장으로 SNS를 주도적으로 활용하기도 한다. SNS를 상업적으로 이용하려는 자들은 그들의 메시지를 전파하고, 화제를 만들고, 패션과 유행을 선도함으로써 대화에 참여할 수 있다. 이런 부류의 좋은 예는 종종 홍보 전문가에 의해 주도되는 바이럴 메시지(혹은 밈)이다. 이 경우 일반 이용자는 메시지가 전달되는 매개체가 된다.

페이스북의 의사소통 콘텐츠는 사실 인간 의사소통의 모든 면을 담고 있지만, 특히 SNS에서 표현되면서 조직하기 쉽고 현대 자본주에서 가치가 증가하는 두 가지 유형의 정보에 주목할 필요가 있다: 일상적 정보(mundane information)와 감성적 대기 행렬(emotional queues). 일상적 정보는 여행에서 찍은 사진이나 자신이 있는 곳에 대한 기록과 같은 살아 있는 경험의 일상적 표현이다. 일상 생활 경험에 대한 이런 단편적 정보는 지금까지 대중의 시선을 끌기에는 너무 단편적이고 하찮은 개인적인 것으로 인식되었다. SNS는 특히 이런 종류의 정보를 수용하기에 적합하며, 이는 결국 사람들이 사는 방식에 대한 모세관 적 시선을 열어주었다.

감성적 대기 행렬은 주관적 감정 표현과 의사소통을 수반하는 감성적 특성화를 의미한다. 감성적 대기 행렬은 뉴스를 읽거나 슈퍼마켓에서 줄을 서는 것과 같은 이용자들의 일부 행동과 연계되어 있다. 모바일 기기를 통한 소셜미디어의 상시성과 즉시성은 감성이 회고적으로 보고되기보다는 감성이 발생함과 거의 동시에 등록되고 표현된다는 것을 의미한다. SNS는 특히 이런 유형의 정보 생산과 추출에 적합하다; 왜냐하면 SNS는 개인적이고 대인 관계적이며 사회적이기 때문이다; 또 여가 활동 및 사교활동과 연계되어 있기 때문이다; 더 나아가, 사람들로 하여금 표현적이고, 솔직하고, 그리고 무엇보다도 의사소통에 개방적이도록 격려하기 때문이다.

네 번째 정보 계층은 SNS에서 이용자 활동의 양적, 질적 특성과 관련된 것으로 수행적(performative)이다. 친구 숫자, 자신이 속한 하위 네트워크의 역학관계, 페이스북 참여 정도, 페이스북에서 보내는 시간, 활동 유형(게시물 수, 게시된 사진 수, 클릭 된 “좋아요”의 숫자와 성격) 등이 그 예다.

다섯 번째이자 마지막 정보 계층은 이전 계층과 밀접히 관계있는 연관성(associational)이다. 연관성은 SNS 내 하위 네트워크의 형성을 의미한다: 다른 프로필, 상업적 정치적 페이지, 뉴스 기사, 브랜드 등에 대한 이용자의 링크가 그것이다. 연관 네트워크를 형성함으로써 이용자들은 의미, 상징적 우주, 그리고 의미장(semantic fields)의 웹을 생산한다. 연관 정보는 더 나아가 개인을 식별하고 특징짓는 데 중요하다. 정체성이 표식(signs)을 통해 구축되는 포스트모던 문화에서 이용자가 표현한 “좋아요”는 이용자들 정체성의 지표 역할을 한다. 따라서 연관 정보는 지표 간의 상관관계를 밝히는 데 유용할 수 있다. 더욱이 하위 네트워크는 식별 가능한 특성을 가질 가능성이 높기 때문에 매우 가치가 있다; 홍보 측면에서 하위 네트워크는 고도로 세분된 그룹이다. 왜냐하면 구성원의 참여(opt-in)가 자발적이고 그 모임의 특성이 명확하기 때문이다. 따라서 관련 정보는 홍보 전문가가 물질, 서비스, 혹은 문화 제품에 대한 태도를 근거로 각 그룹을 식별(그리고 구축)하고, 그들이 생산하는 다양한 정보 계층을 추적하고, 이 그룹들을 직접 참여하게 만든다(예를 들어, 떠들썩한 분위기를 만들어 냄).

가장 기초적 인구 통계 정보부터 가장 정교한 정보에 이르기까지, SNS가 수집하는 것은 이제 단순한 개인 정보만이 아니다. 더욱 극적인 것은 이런 정보의 많은 부분이 SNS의 사용 그 자체, 그리고 SNS에 가입해서 그들 삶의 상당 부분을 그 안에서 보내는 사람들에게 의존한다는 점이다; 그 정보는 바로 의사소통과 사교활동 자체에서 생성되는 정보이다. 요약하자면, 현대 경제에서 그 가치가 증가하는 유형의 정보는 갈수록 의사소통 수단에 의존하고 있다.

6. SNS에서의 착취와 소외의 변증법 (The Dialectics of Exploitation and Alienation on SNS)

맑스주의 이론은 미디어 분석에 두 접근법을 소개했다: 이데올로기적 접근으로서 문화주의적 분석 그리고 정치경제학적 접근으로서 유물론적 분석. 이 두 접근법은 미디어의 두 차별화된 면을 보여준다: 의사소통 수단 혹은 생산수단. 맑스가 사회에 대한 변증법적 분석을 주장했음에도, 미디어에 대한 맑스주의 연구는 일반적으로 이 접근법 중 하나를 택했다. 그렇다고 그간 연구가 단적으로 비변증법적이라고 말하는 것은 아니다. 단지 미디어 분석에 변증법이 내화 되지 않았다는 의미다. 예를 들어, 문화주의적 분석은 텔레비전 프로그램과 같은 미디어 생산품이 특히 미디어에서가 아니라 생산 관계 전반을 지원하기 위해 어떻게 이데올로기적으로 작동하는지 보여준다.

새로운 미디어에 대한 정치경제학 역시, 특히 시청자(수용자) 노동 개념을 중심으로 SNS를 “무급 노동”(free labour) 착취 현장으로 강조함에 따라 상대적으로 일방적 경향을 보인다. 이런 접근법은 과도한 결정론, 구조주의 그리고 기능주의로 비판받고 있다. 이런 접근법은 미디어를 자본과 노동 간 투쟁 현장으로 강조하기보다는 자본에 대한 일방적 분석을 제공한다. 스마이드(Smythe) 주장의 핵심은 매스 커뮤니케이션에서 모든 시간은 생산의 시간이 된다는 것이며, 이 개념은 이후 사회 공장(social factory) 그리고 비물질적 노동(immaterial labour) 개념으로 발전했다.

Caraway(2011)는 이런 스마이드의 분석 틀로는 레저 시간과 노동 시간, 강제 노동과 자발적 노동, 그리고 노동 능력과 노동 의욕을 구별할 수 없게 되고, 따라서 이런 구별의 어려움은 노동에 대한 맑스주의 카테고리를 혼란스럽게 한다고 지적한다. 더 나아가 노동자의 공장에서의 노동 시간 감소는 그들의 가정 내 미디어 광고 시청이라는 노동 시간 증가로 보완된다는 스마이드의 역사적 서술에 의문을 제기하면서 그 자신의 대체 버전을 내놓았다. 그의 대체 버전에 따르면 노동 시간의 단축과 그에 따른 레저 시간의 확대는 20세기 초 노동자들의 끈질긴 유혈 투쟁의 결과다. Scholz(2010)도 놀이터로서의 페이스북과 공장으로서의 페이스북 간의 변증법적 관계를 강조해왔다.

이런 인식 맥락에서 나는 현대 미디어 형식 안에서 생산과 의사소통의 변증법을 탐구하고자 한다. 이 탐구는 Smythe(1981) 그리고 Jhally와 Livant(1986)의 연구를 기반으로 하되 업데이트했다.

매스미디어에서 시청자 노동에 대한 착취의 확대와 강화는 상대적으로 제한적이다. 착취의 확대는 광고를 보는 시청자의 능력에 의해 제한된다. 텔레비전 광고를 보는 것은 시청자들이 일반적으로 즐기는 것이 아니다. 따라서 미디어는 시청자의 관심(광고주에게 팔 실질적 노동력)을 잃을까 봐 너무 많은 광고를 내보낼 수 없다. 시청자가 시청을 더 잘 제어할 수 있는 새로운 텔레비전 시청 기술(예, TiVo)은 시청자가 광고를 건너뛸 수 있도록 하므로 착취에 추가적 제한을 가한다.

매스미디어에서 착취의 강화는 또 두 매개 변수에 의해 상당 부분 제한된다. 첫째, 매스미디어의 모니터링, 등급화, 그리고 세분화 시스템은 비용이 많이 든다. 또한 역설로 가득 차 있다: ‘시청자에 대한 정보가 정확할수록 시청을 통한 잉여가치는 더욱 증가한다.’ 그러나 이러한 가치의 증가는 더욱 정확한 정보를 수집하는 비용으로 훼손된다. 더 나아가, 시청자에 대한 모니터링 기법은 통계적 분석에 기초하고 있으므로, 용어 정의에 따라 부정확하고 신뢰할 수 없다. 따라서 매스미디어 시청자 개개인의 욕망, 성격, 행동은 가늠하기 어렵다.

매스미디어에서 시청자의 노동 착취 강화를 제한하는 두 번째 매개 변수는 미디어 기업은 시청자의 광고 시청을 유도하기 위해 그들에게 적절한 “미끼”에 해당하는 프로그램을 만들어야 한다는 것이다. 이 과정에서 충분한 숫자의 시청자 혹은 원하는 시청자를 끌어들이지 못함으로써 매스미디어 기업은 미끼 제공에 실패할 수 있다.

그러나 SNS는 이런 매스미디어의 한계를 뛰어넘는 착취의 확장과 강화를 가능하게 한다. 착취의 연장은 이용자들이 SNS에 더 많은 시간을 보내게 함으로써 가능해진다. 페이스북 이용자들의 작업은 끊임없이 행해진다. 2010년 1월, 페이스북은 미국의 웹 사용자들이 가장 많은 시간을 보낸 사이트가 되었다. 미국의 인터넷 평균 이용자는 구글, 야후, 유튜브, 마이크로 소프트, 위키피디아, 아마존을 합친 것보다 더 많은 시간을 페이스북에서 보낸다. (그러나 2021년 자료에 따르면, 총 누적 시간 기준으로 페이스북은 구글, 유튜브에 이어 세 번째를 기록하고 있다: 역자 주) 닐슨에 따르면 미국인 평균 이용자들은 페이스북에서 한 달에 7시간, 즉 하루에 14분 이상을 보낸다. (statista.com에 따르면 2021년 1월 기준, 미국 이용자의 하루 평균 페이스북 이용 시간은 33분이다: 역자 주) 그런데 미국 이용자들은 세계에서 가장 오래 페이스북 활동을 하는 그룹이 아니다. 2011년 9월, 모니터링 및 분석 기업 Experian에 따르면 페이스북은 소셜 네트워크 방문 평균 시간이 38분 이상인 싱가포르에서 가장 많이 사용된다. (2022년 4월 기준, 세계에서 소셜 네트워크 평균 방문 시간이 가장 긴 나라는 나이지리아와 필리핀으로서 4시간이 넘는다. 미국은 2시간 14분이다: 역자 주)

더 나아가, 모바일 기기(랩톱부터 스마트폰에 이르기까지)와 와이어리스 네트워크(와이파이부터 3G에 이르기까지) 덕분에 이용자들은 거의 항상 페이스북에 접근할 수 있다. 공간적으로 고정되어있고 시간적으로 제한된 티브이 시청과 달리 페이스북은 훨씬 더 유연한 이용 패턴을 제공한다. 하루 중 상당 부분이 페이스북에서 소통하고 사교활동하는 데 쓰일 수 있다. Foursquare나 Facebook Places (혹은 Location)와 같은 자체 감시 기술은 친구들을 같은 시간대에 접속하게 함으로써 같이 활동하는 시간을 연장할 수 있게 한다.

SNS는 또 착취를 강화할 수 있게 한다. 매스미디어 기업들이 시청자를 감시하고 분류하기 위해 그들의 자원을 사용하지만, SNS에서는 이용자 자신이 자신을 분류한다. 따라서 SNS에서의 분류 과정은 그 절차가 사실상 생산자 역할을 하는 이용자에게 “아웃소싱’ 되기 때문에 비용이 훨씬 저렴하다. 더구나 SNS에서 수집된 시청자(수용자 혹은 이용자)에 대한 정보는 훨씬 더 정확하고 풍부하다. 매스미디어는 시청자를 통계적 실체로만 알고 있지만, 페이스북은 이용자를 개인으로 알고 있다. 따라서 SNS의 모세관 도달은 착취의 강화를 촉진한다: 이용자의 비물질적 노동을 이용하는 바이오폴리틱스 신경계.

이것은 맑스주의에 대한 자율주의 해석의 중심 교리에 의문을 제기한다. 비물질적 노동과 보편 지성 개념은 현대 자본주의 축적의 주 생산수단인 지식의 탈지역 과정을 의미한다. Virno(2001)는 “살아있는 주체와 그들의 언어적 협력으로부터 ‘분리될 수 없는’ 지식의 보고”에 대해 얘기한다. 이런 지식은 이용자들의 일상생활의 한 부분으로, 여가 동안, 사적 공간 내에서, 개인 간 의사소통 공간 내에서 “생산”되기 때문에 찾고 수집하기 어렵다. 즉, 우리는 SNS를 그런 지식을 생산하는 비물질적 노동과 같은 유형의 노동 그리고 그 노동을 통해 생산된 보편 지성과 같은 유형의 지식의 재영토화(reterritorialization)를 위한 기술로서 이해해야 한다.

따라서 소셜미디어에서의 착취의 확대와 강화는 매스미디어와 달리 축적 과정에 새로운 생산력을 이용할 수 있는 그 유례없는 능력에 의존한다. 특히 의사소통과 사교활동을 통한 정보의 생산이 그러하다. SNS의 시청자(이용자)는 단지 시청하고, 자신을 표현하고, 의사소통하고, 사교활동을 하기 위해 미디어 플랫폼을 사용하는 것만으로도 가치를 창출한다. 이런 착취는 탈소외 약속에 의해 조건화된다. SNS는 시청자(이용자)의 작업이 잠재적으로 대상화로 이어질 수 있는 미디어 환경을 제공한다: 이용자는 작업 과정과 생산품에 대해 훨씬 더 많은 통제권을 가진다(비록 법적으로 소유하지 않지만); 이용자의 작업은 다른 이용자들과 연결되고, 인류의 더 많은 면을 객관화하도록 돕는 의사소통을 수반한다. SNS는 자기를 표현하고, 친구를 사귀고, 정치적, 문화적, 사회적 또는 경제적 행동을 조직하기 위한 공간이 된다.

SNS가 촉진하는 두 과정 - 착취의 악화와 소외의 완화 - 은 단순히 공존하는 것이 아니라 변증법적으로 연결되어 있다. SNS는 착취와 소외 간 변증법적 연결에 기반을 둔 새로운 생산관계를 구축한다: 탈소외를 위해 이용자는 반드시 의사소통하고 사교활동을 해야 한다: 이용자는 소셜 네트워크를 구축하고, 정보를 공유하고, 친구와 이야기하고, 그들의 포스트를 읽고, 서로 팔로우 해야 한다. 하지만 이렇게 함으로써 그들은 또 그들에 대한 착취를 악화시킨다. 다른 한편, 페이스북은 이용자들의 작업을 활용하기 위해서는 이용자들의 탈소외에 기여해야 한다. 따라서 SNS에서의 의사소통과 사교활동을 통해 탈소외가 실제 일어날 수 있다는 이데올로기를 전파한다. 이 이데올로기는 네트워크 기술, 특히 소셜미디어가 탈소외를 향한 황금 경로라는 의사소통, 네트워킹 그리고 자기표현의 이데올로기이다.

이런 이데올로기에서 소외는 의사소통 부족과 사회적 고립으로 발생하므로 소통과 SNS를 통해 치유될 수 있는 질병이다. 따라서 더 많은 이용자가 소통하고 사교활동을 할수록, 더 많은 사진을 올리고 더 많은 친구를 팔로우할수록, 더 많은 “좋아요”를 누를수록, 더 솔직한 자기표현과 대인관계 의사소통을 할수록, 그들은 객관화되고 소외되지 않는다. 다른 말로, 이용자들은 SNS에서 더 작업할수록 더 많은 잉여가치를 창출하고 더 많이 착취당한다.

7. 의사소통과 생산의 폐쇄 회로(A Closed-Circuit of Communication and Production)

페이스북은 새로운 소셜미디어 환경에서 등장한 새로운 생산관계를 암시한다. 이 새로운 생산관계는 스마이드(1981)와 Jhally와 Livant(1986)에 의해 이론화된 매스미디어의 생산관계와는 확연히 다르다. 이 새로운 생산관계는 착취와 소외 사이의 새로운 균형에 기반을 두고 있다. 매스미디어 - 특히 텔레비전 - 와 비교했을 때, SNS는 소외감을 완화하는 동시에 착취를 확장하고 강화할 수 있는 기술로 개념화될 수 있다. SNS에서의 시청자(이용자)의 작업은 더 착취적지만 동시에 덜 소외적이다. 사실, 시청자(이용자)의 작업을 착취하는 SNS의 능력은 소외를 완화하는 능력에 달렸다. SNS 이용자들은 더 많은 작업(활동)이 그들의 탈소외를 이룰 수 있게 해줄 것이라고 믿으면서, 더 많은 정보, 의사소통 그리고 사교활동을 위해 더욱 열심히 일한다.

최근 시청자(이용자) 노동과 착취에 대한 관심이 높아지고 있다. 마크 안드레예비치(Marc Andrejevic) (2011)는 소셜미디어의 정치경제학적 분석을 위해 착취와 소외 개념의 적용을 고찰한 바 있다. 그는 소셜미디어 이용자가 자신이 작업(노동)했음에도 그 생산품에 대해 통제를 할 수 없는 범주 내에서만 그들이 미디어 노동으로부터 소외된 것으로 간주할 수 있을 것이라고 주장한다. 그는 소셜미디어에서 착취당할 수 있는 두 가지 유형의 정보를 구분한다: 의도적 그리고 비의도적 정보. 의도적 정보는 이용자의 의도적 행동(가령, 사진 포스팅 혹은 트위팅)으로부터 추출된 데이터를 의미하며, 비의도적 정보는 이용자가 작업을 하면서 의도치 않게 생성된 데이터를 의미한다. 안드레예비치에 따르면 의도하지 않은 데이터의 생성은 “이용자 활동의 소외 혹은 격리 측면”으로 묘사될 수 있다.

하지만 내가 보기에 이용자에 의해 생성되는 정보를 안드레예비치처럼 구분하는 것은 어렵다. 왜냐면 의도성 자체가 소외된 노동과 소외되지 않은 노동 간 구별의 기준이 되기 힘들기 때문이다. 이용자가 생성하는 대부분의 데이터는 이중적 특징을 가지고 있다: 사진을 포스팅하는 것은 물론 의도적이지만, 사진에 노출되거나 댓글을 단 이용자의 프로필과 같은 의도하지 않은 정보를 생성하기도 한다.

자본주의 시스템에서 노동자들은 정도의 차이는 있지만 모두 소외되는데, SNS에서 발생하는 소외에 대해서 차별화된 접근을 할 필요가 있다. 소셜미디어가 수반하는 생산관계는 암묵적 사회적 계약에 기초한다. 이 계약에서 미디어 기업은 이용자들에게 의사소통을 생산하는 과정에 대한 통제권을 그들에게 주면서 탈소외의 기회를 확장 제공하는 대신에, 이용자는 자신에 의해 생산된 의사소통 콘텐츠를 미디어 기업이 상품화(즉, 그들을 착취)하는 것에 동의한다.

안드레예비치는 소셜미디어 이용자와 플랫폼 기업 간 관계의 복잡성을 지적한다. 그는 소셜미디어에서 착취 개념의 도입은 “자발적 참여와 상업적 착취” 간 관계로 정의한다. 그리고 소셜미디어에서 착취를 설명하기 위해서는 시청자(이용자)의 작업이 (다른) 이용자들 즐거움의 원천이며 “소비 영역에서 소외를 극복하는” 방식이라는 것을 이해해야 한다고 그는 주장한다. 그러나 그는 착취와 소외 간 직접적 연관성에 관해서는 설명을 하지 않았다.

SNS와 웹2.0에서 의사소통 수단으로서의 미디어와 생산수단으로서의 미디어 간 변증법적 연결은 비물질적 노동(immaterial labour) 개념으로 가장 잘 이론화되었다. 실제, 스마이드의 분석은 시청자 시청의 상품화 - 즉, 자본주의 축적을 위한 시청자 인지 능력의 동원 - 를 지적함으로써 이 개념의 기초를 놓았다. 비물질적 노동 (다른 맥락에서의 이름은 보편 지성)은 공장이 아닌 개인 내에 위치한 인지, 감정 및 의사소통 능력의 창조적 힘을 의미한다. 이탈리아 맑스주의 학파에 의해 개발된 이 분석 개념의 핵심 원칙 중 하나는 인간 삶과 생생한 경험의 생산적 힘은 자본에 의해 활용되거나, 수용되거나, 구성되기가 매우 어렵다는 것이다. 따라서 비물질적 노동에 대한 자본주의의 증가하는 의존도는 혁명적 잠재력을 가지고 있다.

그러나 이 글에서 미디어에 대한 변증법적 분석은 그 안에서 노동이 행해지는 미디어를 포함함으로써 다른 해석을 시도한다. SNS는 자본이 인간의 이런 잠재력을 추출하고 수용하는 공간, 즉 공장, 을 제공한다. Napoli(2010)가 말했듯이, “시청자의 창조적 작업은 미디어 조직에 있어 점점 더 중요한 경제적 가치의 원천이 되고 있다.” 웹 2.0에서 시청자(이용자) 노동 개념을 재검토하면서 Napoli는 새로운 미디어를 매스 커뮤니케이션으로 이론화하면서 이 용어가 현대 미디어 환경에서 시청자를 설명할 수 있을 만큼 충분히 유연하다고 주장한다. 그에 따르면 웹 2.0의 혁명적 특성은 일반 개인이 콘텐츠를 생산하는 능력이 아니라 웹을 통해 그 콘텐츠를 널리 배포할 수 있는 능력이다. 따라서 현대 미디어 환경에서 시청자 노동(작업)의 핵심은 생산이 아니라 유통이며, 이 유통이 곧 SNS에서 자본의 순환인 것이다. Napoli가 주장하듯 새로운 미디어가 매스 커뮤니케이션이라면 이제 더 많은 개인이 대중 시청자에게 다가갈 수 있는 차별성을 가지고 있다. 그렇다면 새로운 미디어는 훨씬 더 많은 사람에 의해 훨씬 더 많은 양의 정보(콘텐츠)가 자유롭게 생산되고, 훨씬 더 많은 커뮤니케이션 채널에서 유통될 수 있게 해주는 미디어로 생각할 수 있다.

SNS의 차별점은 매스미디어 시대에는 상당히 제한되었던 방식을 이용해서 의사소통과 생산에 있어 폐쇄 회로 형식의 독재적 경제시스템을 창출한다는 점이다. Lee(2011)는 구글의 광고 프로그램이 교환 가치 창출을 위해 어떻게 자기 추진 메커니즘을 창조하는지 보여준다. 구글은 “검색 엔진, 광고 대행사, 그리고 등급 시스템을 수직적으로 통합했다.” 따라서, 예를 들어, 구글은 광고주들에게 키워드를 판매하여 특정 단어가 검색될 때마다 그들의 광고를 뜨게 할 수 있게끔 해준다. 그런 키워드는 사용가치가 없으며 오직 구글 세계, “구글 광고 단어 내에서만” 교환 가치를 가진다.

코헨(Cohen, 2008)과 푸흐스(Fuchs, 2011)는 SNS 안에서 자본 순환을 따라 몇 차별화된 순간들의 통합을 강조한다. 저자들은 SNS에서 소셜미디어 기업의 감시(모니터링)가 이용자가 생산하는 정보를 상품화하는 수단이 되는 방식을 보여준다. Fuchs(2011)는 리버럴 “일반인”(civilian)“ 관점에 대한 대안으로, 민간 소셜미디어 기업이 행하는 SNS 이용자에 대한 감시를 이해하기 위한 맑스주의 정치경제학 관점을 제공한다. 이런 SNS 내 감시는 국가에 의한 정치적 통제를 목표로 하는 것이 아니라, 정보를 상품화하려는 자본주의적 욕구에 뿌리를 두고 있다. 푸흐스(2011)는 현대 사회에서 감시와 사생활의 모순된 성격을 강조한다. 자본주의는 부의 불평등을 합법화하기 위해 사생활 보장 (가령, 은행 계좌)을 요구하지만, 노동자에 대한 통제를 강화하고 자본 축적 과정을 더 효율적으로 만들기 위해 노동자에 대한 감시를 촉진하기도 하기 때문이다.

실제로, SNS의 정치경제학은 독특하다. 왜냐하면 SNS는 이전까지 별개의 과정이었던 생산, 유통, 그리고 소비를 통합해 융합시켰기 때문이다. 이 과정들이 단지 같은 장소에서 일어날 뿐만 아니라 서로를 먹여 살린다. 이용자에 의해 생산된 정보는 모니터 되고, 집계되고, 분석된 후 이용자 등에 의해 소비될 수 있는 정보 상품이 된다. SNS의 가치관을 구현하는 생산력, 즉 비물질적 노동은 탈소외와 착취 악화라는 이중적 특성을 가진다. 한편, 비물질적 노동은 물질적 노동에 비해 더 큰 잠재력이 있다. 왜냐하면 즐길 수 있고, 감성적이고, 소통하기 쉬우며, 여가에 수행될 수 있는 놀이의 한 형태로 인식될 수 있기 때문이다. 다른 한편, 이런 노동이 SNS에서 수행되는 한 그 노동은 상품화되어 잉여 가치의 창출을 수반한다.

우리가 위에서 보았듯이 페이스북 역시 의사소통과 사교활동을 상품화하는 폐쇄적 시스템으로 운영된다. 따라서, 예를 들어, 교환가치는 이용자들 사이의 연결고리에서 발생한다. 이 연결고리로부터 각 기업은 소비자의 행태를 알 수 있기 때문에 정보 상품이 된다. 그러나 연결고리는 상업적 메시지의 전파를 위한 소통 채널(즉, 미디어로서) 역할도 한다. 요약하면, SNS의 시청자(이용자)는 광고주에게 팔리는 상품이자, 커뮤니케이션을 생산하는 노동력이자, 상업적 메시지를 유통하는 커뮤니케이션 수단으로서 매체(미디어)이기도 하다.

결론 (Conclusion)

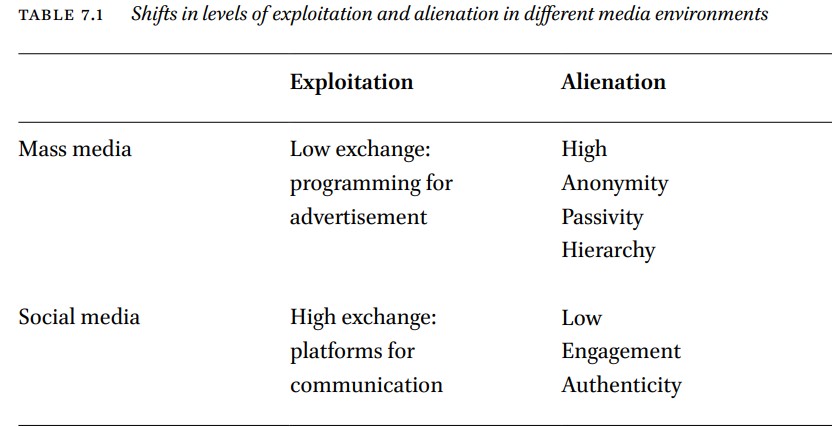

아래 표 7.1은 이 주장을 요약한다.

매스미디어에서 시청자 작업의 착취는 상당히 제한적이다. 매스미디어 기업과 그 미디어 기업을 위해 일하는 시청자 간 교환의 본질은 광고 시청(“노동”)을 위한 프로그램(“임금”에 해당한다)이다. 잉여가치는 광고에 대한 시청자의 추가 시청에서 발생하는데, 이 추가 시청을 통해 프로그램을 제작하는데 필요한 가치 이상의 잉여가치가 발생한다. 이에 비해 소셜미디어의 착취 수준은 보다 집중적이고 광범위하다. 소셜미디어에서는 소셜미디어 그 자체, 즉 플랫폼(“임금”)이 시청자의 의사소통과 사교활동 작업(“노동”)에 대한 대가로 주어진다. 여기서 잉여가치는 개인 이용자들이 이용할 수 있는 것보다 풍부하고 깊이 있는 정보를 생산하는 추가적 의사소통에서 발생한다.

매스미디어에서 일하는 시청자의 소외는 상대적으로 높다. 텔레비전의 시청자는 매스미디어 기업에는 식별 불가능한 익명으로 남아 있다. 이 시청자들은 원칙적으로 수동적이며 단지 시청할 프로그램을 선택할 뿐이다. 매스미디어는 또 콘텐츠 생산자와 소비자 간 명확한 위계를 구축한다. 반면 소셜미디어에서 일하는 시청자(이용자)의 소외는 낮다. 그들은 미디어 콘텐츠 제작에 적극적으로 참여한다. 소셜미디어의 이용(시청)은 미디어에로의 깊은 참여를 수반하면서, 솔직한 자기표현 그리고 타인과의 의사소통과 협업의 기회를 열어준다.

마지막으로, 소셜미디어에 의해 가능해진 시청자(이용자) 노동(작업)에 대한 높은 수준의 착취는 낮은 수준의 소외와 변증법적으로 연결되어 있다. 높은 수준의 착취는 높은 수준의 의사소통과 사교생활을 요구한다. 그리고 이는 SNS가 탈 소외를 허용하는 환경을 제공할 때 가능하다.

'세상 이야기' 카테고리의 다른 글

| 계급의 시대는 가고 네트워크의 시대가 도래했는가? (2/2) - 디지털 자본주의 이해하기 (8) (0) | 2023.01.16 |

|---|---|

| 계급의 시대는 가고 네트워크의 시대가 도래했는가? (1/2)- 디지털 자본주의 이해하기 (8) (0) | 2022.12.11 |

| 신속한 자본 순환을 위한 디지털 기술의 발전(2/2) - 디지털 자본주의 이해하기 (6) (0) | 2022.08.15 |

| 신속한 자본 순환을 위한 디지털 기술의 발전(1/2) - 디지털 자본주의 이해하기 (6) (0) | 2022.08.06 |

| 인터넷과 “마찰 없는 자본주의” - 디지털 자본주의 이해하기 (5) (0) | 2022.06.29 |