네트워크의 사각지대: 배제, 착취 그리고 맑스의 과정-관계적 존재론 (The Network’s Blindspot: Exclusion, Exploitation and Marx’s Process-Relational Ontology)

Robert Prey

3. 맑스의 과정-관계적 존재론(Marx’s Process-Relational Ontology)

우리는 맑스를 왜 과정-관계 사상가라고 할 수 있는가? 맑스의 과정-관계적 존재론은 마누엘 카스텔과 같은 네트워크 이론가들의 사고와 어떻게 다른가? 이어지는 글에서 나는 맑스가 ‘생산’(production)이라는 카테고리를 통해서 과정 철학을 구체화하는 과정과, 그가 강조한 것은 그냥 관계가 아니라 내적 관계임을 밝힘으로써 이 질문에 대한 답을 시도할 것이다. 이어서 맑스 존재론의 역동적 본질을 형성하는 데 있어 ‘모순’(contradiction) 역할의 중요성을 설명하겠다.

3.1 구체화 과정(Materializing Process)

Bertell Ollman이 주장한 것처럼 맑스는 일관되게 안정성(stability)보다는 움직임(movement)을 중요시했다:

“맑스는 안정성을 설명하기 위해 변화 개념을 사용하기보다는 변화를 설명하기 위해 안정성 개념을 사용했지만, 대부분의 현대 사회과학자와 달리 왜 사물이 변화하는지 (이는 변화는 사물 실재의 외부적인 것이며, 변화는 실재에 발생한 그 무엇이라는 의미를 가진다)에 대해서는 연구하지 않았고 할 수도 없었다. 변화가 항상 사물 실재의 일부라는 것을 고려할 때, 그의 연구의 주제는 사물이 ‘어떻게’, ‘언제’, 그리고 ‘무엇으로’ 변화하며 그것들이 왜 때로는 이데올로기로 나타나지 않는가에 관한 것이었다.”

맑스는 네트워크 이론가들과 이런 기본적 인식을 공유했지만, 과정(process)은 그에게 전적으로 새로운 의미를 가진다. 철학자 Anne Fairchild Pomeroy 주장처럼, 맑스는 ‘생산’이라는 근본적 카테고리를 통해 과정을 실체화하기 때문이다. Pomeroy는 맑스의 ‘생산’ 카테고리가 과정-관계적 철학자 Alfred North Whitehead 형이상학에서의 ‘과정’(process) 카테고리와 어떻게 “기능적 등가물”(functional equivalent)인지를 묘사하면서 이 둘을 비교했다. 그녀의 비교 설명에 포함된 맑스의 ‘생산’ 개념에 대한 간략한 개요는 생산 개념이 맑스의 과정-관계적 존재론에 어떻게 영향을 미쳤는지 잘 보여준다.

맑스에게 ‘생산’은 필요한 만큼 추상적인 매우 복잡한 개념이다. Whitehead의 ‘과정’ 개념이 여러 단계에 걸쳐 분석 기능을 수행하듯, 맑스의 ‘생산’ 개념 역시 추상적이고 일반적 단계부터 가장 구체적이고 특정 단계에 이르기까지 다양한 개념 기능을 수행한다. 맑스 저서에서 ‘생산’ 개념은 아래처럼 각 단계에서 활용된다:

“(1) 인간 삶과 자연 사이의 교환, 즉 둘의 정체성 사이의 교환으로서 모든 생산에 발견되는 일반적 조건들 단계에서; (2) 생산의 역사적 형식의 많은 단계 (공동체적, 봉건적, 자본주의적)에서; (3) 각 역사적 단계 내 서로 다른 생산 부문에서, 그리고 (4) ‘생산 부문 전체적으로 더 혹은 덜 활동적인’ 사회적 주체의 활동 단계에서. “

우선 생산의 가장 보편적 특성을 파악하는 것이 중요하다. 왜냐면 맑스가 말했듯이 “어떤 특정 생산 양식도 그 특성에 대한 파악 없이는 생각할 수 없기 때문이다.”

가장 중요한 것은 맑스는 생산을 시간적 과정(temporal process)으로 생각했다는 것이다. 생산은 일반적으로 분석적으로 구별되지만 통합된 세 시점(moments)을 포함한다: (사회적-자연적 세계의) ‘전용’(appropriation), ‘생산적 활동’(주체에 의한 그리고 주체의 창조적 여가활동) 그리고 (새로운 관계적 존재 혹은 대상의) ‘객체화’(objectification). 집을 짓든 잡지를 읽든 인간 주체는 항상 생산 과정에 참여한다. 중요한 것은 이 참여 과정을 통해 참여 주체 역시 변한다는 점이다. “생산적 활동은 단지 ‘사물’(things) 혹은 자연 세계의 물질을 만들 뿐만 아니라, 생산 주체의 활동 그 자체 형식을 객체화한다. 즉 특정 개인의 생산이다.” 맑스가 ‘자본론’에서 말했듯이, “생산 주체는 외부 자연에 순응하면서 그것을 변화시키고, 동시에 자신의 본성도 변화시킨다. 따라서, 진화적 혹은 생산적 개인은 ‘바로 그가 하는 일’이다.” 이런 이해는 맑스와 엥겔스가 생산 양식에 대해 서술한 ‘독일 이데올로기’를 보면 명확해진다.

“생산 양식을 단순히 개인 물리적 존재의 생산으로 간주해서는 안 된다. 오히려 생산은 … 개인들의 분명한 ‘삶의 방식’(mode of life)이다. 개인은 그들 삶을 표현함으로써 그들이 된다. 따라서 그들이 무엇인지는 그들이 ‘무엇’을 생산하는지, 그리고 ‘어떻게’ 그것을 생산하는지와 일치한다.”

부르주아 경제학자들은 생산, 분배 그리고 소비를 구별하지만, 맑스에게 이 모든 것들은 생산 과정의 특정 시점에 불과하다. 그것들은 분명 같은 것은 아니지만 한 통일체 내에서의 구별일 뿐이다. 그것들은 모두 생산적 과정을 추진하는 역할을 수행한다. 내가 한 음식을 ‘소비’할 때 나는 동시에 내 존재를 생산하는 것이다. “시점(a moment)으로서 소비, 시점으로서의 생산은 움직임 그 자체, 즉 과정 자체를 위해 발생하고 있다.”

과정으로서의 생산은 필연적으로 관계로서의 생산이기도 하다. Pomeroy가 표현한 바와 같이 “과정적 움직임 그 자체는 관계성의 자기 생성이다.” 따라서 생산 과정의 중심에는 고립된 생산자 - 부르주아 사상가들이 주창하는 로빈슨 크루즈 캐릭터 - 인 개인이 있는 것이 아니라, 사회적 관계의 앙상블 혹은 Carol Gould의 표현을 따르면 “관계 속 개인” (individuals-in-relations)으로서 개인이 있을 뿐이다.

“‘사회적’ 특성은 모든 움직임의 보편적 특성이다. 사회 자체가 ‘인간을 인간으로서’ 생산하듯이 사회 역시 인간에 의해 ‘생산된다’. 활동과 소비 모두 그 내용과 ‘존재 방식’은 ‘사회적’이다: ‘사회적’ 활동과 ‘사회적’ 소비.”(맑스)

따라서 맑스에게 있어 각각의 인간은 그가 하는 일 자체이며, 인간이 하는 일은 끊임없이 생산하는 것이다. 우리는 새로운 것을 생산함으로써 우리 자신을 지속적으로 재생산한다.

앞에서 나는 네트워크 사상가들이 네트워크를 유지할 수 있게 하기 위한 방식으로 갱신과 재창조 과정을 어떻게 필수적으로 생각하는지 설명했다. 맑스의 ‘생산’ 개념은 거의 동일한 기능을 수행하지만, “관계 속 개인”(individuals-in-relations)과 실재하는 객관적 세계에 한정된다. 카스텔의 “네트워크 사회”(the network society) 이론에서 생산의 중심은 관계 속 개인으로부터 네트워크 속 지식(knowledge-in-networks)으로 전환된다. 카스텔에게 네트워크 사회에서 생산성의 핵심 원천은 지식 노동자가 아니라 지식 그 자체이기 때문이다. 네트워크 이론가들이 이처럼 지식을 당연시 여기는 경향은 가치의 내재적 특성을 생산 요소에서 찾으려는 경제적 사상의 오랜 전통을 상징한다. 맑스는 이 오류를 그의 시대에서도 격렬하게 비판했기 때문에 의심할 여지 없이 지식이나 정보가 “내재적으로 가치 있는 것이 아니라 가치있는 것으로 변하기 위해서는 심오한 사회적 재조직이 필요하다”라는 명제에 동의할 것이다.

네트워크 접근법이 과정의 중요한 관점을 필연적으로 배제하는 것은 아니다. 카스텔과 마찬가지로 하트와 네그리도 현대 사회 권력의 지배적 형식으로 네트워크를 인정한다. 그러나 카스텔이나 대부분 네트워크 이론가들과 달리 하트와 네그리는 권력이 포함(inclusion)의 과정을 통해 작동하는 것으로 이해한다. 그들이 “제국”(Empire)이라고 부르는 자본의 논리는 “무한하고 포괄적인 건축물 내 구조화된 권력과 대항 권력의 네트워크라는 전 세계적 공화국으로 가장 잘 이해된다.” 그들은 이 논리가 끊임없는 움직임과 외부로의 팽창을 필요로 하는 논리라고 이해한다. 맑스와 마찬가지로 하트와 네그리는 “자본주의 시장은 내부와 외부 간 분리에 언제나 저항하는 하나의 기계다. 자본주의 시장은 장벽과 배제에 의해 좌절된다; 자본주의 시장은 자신의 영역 안에 보다 많은 것을 포함함으로써 번창한다”라고 주장한다. 포함에 초점을 맞춤으로써, 하트와 네그리는 권력을 생산적인 것으로 더 잘 이해할 수 있었다.

‘제국’이 포함하려고 하는 이 생산의 근원은 무엇인가? 하트와 네그리의 스피노자 식의 용어를 빌리자면 그것은 ‘다중’(multitude)이다. 다중은 임금노동자를 뛰어넘어 “공통”(the common)을 생산하기 위해 일하는 모든 사람을 포함하는 계급 개념이다. 이 개념을 통해 하트와 네그리는 착취를 공통에 대한 몰수(expropriation)에 관한 것으로 재평가한다. 우리는 이것을 ‘네트워크 착취’로 간주할 수 있다. 이 네트워크 착취는 다중이 네트워크를 통해 생산한 공통이 동시에 제국에 의해 착취되는 것을 의미한다. 따라서 자본은 다중의 생산에 의존한다.

하트와 네그리는 인간이 잉여를 생성하는 주체라는 면에서 맑스와 이해를 같이 한다: 생산 과정으로서의 삶. 이런 이해는 배제(exclusion)를 통해서만 권력이 작동한다고 간주하는 네트워크 이론보다 진보한 것이다. 이 챕터의 앞 부분에서 논의한 바와 같이 배제의 주제는 광범위하게 해석되는 결함 혹은 장애 등에 초점을 맞추는 경향이 있다. 예를 들어, 배제된 사람들은 적절한 교육을 받지 못한 못한 사람이다. 따라서 배제는 결여(lack)의 문제로 나타난다. 반면에 착취는 과잉(excess)의 문제이다. “착취”는 착취당한 사람을 무언가를 ‘가진’ 사람으로 정의하는데, 그렇다면 그들은 왜 착취당하는가? 하트와 네그리가 책 ‘다중’에서 썼듯이, “‘억압받는 자’(the oppressed)(혹은 배제당한 자)는 소외되고 힘없는 대중이라고 할 수 있지만, ‘착취당한 자’(the exploited)는 필연적으로 중심부에 위치한 생산적이고 강력한 주체이다.”

비판의 초점을 배제에서 포함으로 옮김으로써, 하트와 네그리는 현대의 착취 과정을 포함한 더욱 복잡한 권력 양식을 더 잘 다룰 수 있다. 동시에 그들의 네트워크 메타포에 대한 미련은 몇 가지 문제를 야기한다. 먼저, 맑스의 과정-관계적 존재론이 관계를 내적인 것으로 이해함에 따라 어떻게 차별화될 수 있는지를 논의해 본다.

3.2 내적 관계 (Internal Relations)

그의 유명 저작 ‘관계적 사회학 선언문’(Manifesto for a Relational Sociology)을 통해 Mustafa Emirbayer(1997)은 맑스를 “심오한 관계 사상가”(profoundly relational thinker)로 묘사했다. 그에 따르면 맑스의 관계적 존재론은 그의 “소외에 대한 분석…; 상품 페티시즘에 대한 그의 논의; 생산, 유통, 교환 그리고 소비 간 내적 관계에 대한 그의 예리한 통찰력; 그리고 자본/임금노동관계 그 자체에 대한 그의 이해를 통해 드러나고 있다.” Olman(2003) 역시 “아마도 맑스의 저서에서 ‘Verhältnis’(relation)(관계) 만큼 자주 등장하는 단어는 없을 것이다”라고 말한 바 있다.

그러나 맑스를 단순히 관계 사상가라고 호칭하는 것만으로는 충분치 않다. 중요한 것은 그가 어떤 관계 사상가였는가이다. 맑스의 관계성 개념은 그의 내적 관계 철학에서 유래되었는데 Olman에 따르면 이는 “맑스의 전체 변증법에서 심각하게 무시된 근본 개념”이다. 맑스는 헤겔에서 영감을 얻었지만, 내적 관계에 대한 그의 철학은 그 기원을 그리스 철학자 Parmenides에게서 찾을 수 있으며 근대에는 스피노자 사상의 중심 교리에서 찾을 수 있다.

모든 관계가 내적이라고 말하는 것은 아무리 멀리 떨어져 있어도 모든 것은 다른 것과 어떤 관계를 맺고 있으며, 그 관계들은 ‘필연적’이라는 의미이다. 관계들이 필연적이라고 말하는 것은 그 관계들이 ‘관계’(relata)의 특성에 필수적이라고 주장하는 것이다. “내적 관계는 개별적 존재가 다른 개별적 존재와의 관계에 의해 변화하는 관계를 의미한다. 즉, 개별적 존재들 간의 관계는 그 관계에 의해 상호 영향을 받는 관계이다.” 이에 반해, 외적 관계는 ‘관계’(relata)를 연결하는 역할을 하지만, “각 ‘관계’(relatum)는 관계와 별개로 존재하며 각 관계는 그 본질 혹은 구성에 있어 전혀 변화가 없는 것처럼 보인다”(Gould, 1978).

‘내적’ 관계로 구성된 관계성과 ‘외적’ 관계로 구성된 관계성을 구별하는 것의 중요성은 우리가 카스텔의 네트워크 사회 개념을 떠 올리면 명확해진다. 카스텔이 새로운 사회 형태로서 “네트워크 사회”의 등장을 주장한 배경에는 “생산 양식”(mode of production)과 “발전 방식”(mode of development)의 구분이 있다. 카스텔이 보기에 현재의 생산 양식은 여전히 자본주의이지만 새로운 발전 방식 덕분에 생산성이 높아졌다: “정보주의”(informationalism). 그러나 카스텔은 이 발전 방식을 생산 양식 내에 충분히 안착시키지 않는다. ‘정보주의’는 외부의 인과적 힘으로 작동하는 것처럼 보인다. 이미 언급한 것처럼 지식이나 정보는 땅이나 자본 혹은 노동처럼 하나의 생산 요소처럼 취급되면서 지식이나 정보가 생산되는 조건을 가리는 결과를 가져온다. 이에 따라 가치(value)는 특정 사회적 관계’로부터’ 생성된 과정으로 보는 것이 아니라, 생산 과정에 ‘도입된’ 내재적 특성으로 잘못 이해되어진다.

여기서 문제는 “기술적 힘과 사회적 관계의 영구적 변화를 지향하는 한 생산 양식 ‘내’에서 연속성과 차별성을 우리가 어떻게 가늠할 수 있는가?”(Wayne, 2004)이다. ‘경제학 철학 초고’에서 맑스가 썼듯이, 부르주아 정치경제학은 자본주의 발전을 이끄는 내적 역동성과 연결고리를 이해할 수 없다. 대신 이 발전은 “외부적이고 명백히 우발적 상황”으로 귀속된다. 이것이 바로 카스텔 분석의 문제점이다.

카스텔에게 네트워크 관계는 외부적인 것이다. 그의 네트워크 사회는 기존 관계(relata) 사이에서 새로운 (기술적) 관계의 발전으로 인한 새로운 사회적 형태의 등장을 의미한다. 카스텔은 기술이 네트워크 사회로의 전환을 ‘야기’하지 않는다는 것을 조심스럽게 인정했지만 기술이 “불가결할 ‘매체’”(the indispensable medium)라고 주장한다. 즉, 카스텔이 보기에 (기술적) 네트워크는 개인이 관계를 맺는 수단을 제공한다.

이런 카스텔 이론에 대한 대부분 비판은 기술 결정주의를 중심으로 이루어진다. 내가 보기에 이 같은 결정주의는 존재론적 초점을 ‘내적’ 관계가 아닌 ‘외적’ 관계에 맞춘 결과다. 다른 말로, 기술 결정주의 혹은 어떤 형식의 결정주의도 외적 관계를 중심으로 구축된 철학의 한 표현일 뿐이다.

하트와 네그리의 네트워크 메타포 역시 카스텔의 것과는 다를지라도 외적 관계에 초점을 맞춘 결정주의의 한 형태이다. 자율적 막시스트로서 하트와 네그리는 자본을 다중의 생산성에 의존하는 것으로 본다. 실제로 노동은 자본이 길들이기를 시도하는 활동적 주체라는 입장은 자율적 막시스트의 가장 혁신적 사고를 대표한다. 그들은 자본은 일정 부분 자율적이고 자급자족적 논리에 따라서 움직인다는 정통 맑스주의 입장을 따른다. 하지만 이는 일면에 불과하다.

하트와 네그리는 생산을 자본이 동력을 얻는 네트워크 과정으로 중요시 여기지만 문제는 그들에게 ‘다중’과 ‘제국’은 ‘내적’ 관련이 없다는 것이다. 대중은 제국으로부터 ‘독립적’(autonomous)인 것으로 간주된다. 하트와 네그리는 다중을 제국의 “변증법적 지지”(dialectical support)로 이해해서는 안 된다고 주장한다. “제국과 다중은 대칭적이지 않다: 제국은 지속적으로 다중과 다중의 사회적 생산력에 의존하지만, 다중은 잠재적으로 자율적이며 스스로 사회를 창조할 능력을 갖고 있다.”

따라서 카스텔의 “네트워크 사회” 이론에 있어 네트워크 기술은 하트와 네그리의 “공동체”(commonwealth)에 있어 네트워크 투쟁과 같다고 볼 수 있다. 카스텔과 하트/네그리의 이론 모두 외부에 원인이 되는 단일 힘을 상정한다는 의미에서 본질주의적이라고 할 수 있다.

이것은 네트워크 기술이나 투쟁의 네트워크 형태의 영향력이 잘못된 설명이라고 말하는 것이 아니다. 본질주의적 설명들은 부분적이기 때문에 그렇게 거짓만은 아니다. Resnick과 Wolff가 말했듯이, “...모든 본질주의적 순간은 연결을 보여준다는 면에서 참이지만, ‘동시에’ 다른 연결을 모호하게 한다는 면에서 거짓이다.” 즉, 기술결정주의와 ‘계급투쟁 결정주의’(class struggle determinism)라고 부를 수 있는 것은 부분적인 설명 혹은 맑스의 용어로 ‘추상적 개념’(abstractions)이다. Carol Gould에 따르면 “맑스에게 있어 외적 관계는 내적 관계가 일면 혹은 추상적 관점으로 나타나는 방식이라는 점에서 단지 겉모습일 뿐이다.”

맑스에게 있어 내적 관계 이론은 “상호작용(interaction)은 정확하게 말하자면 ‘내적 작용’(inneraction)”을 의미한다. 맑스에게 관계성(relationality)은 항상 이미 존재하고 있는 것이다. 관계성은 그 존재를 위해 네트워크 기술을 필요로 하지 않는다. 관계성은 그런 ‘기술의 가능성’에 대한 우선 조건일 뿐이다. 네트워크 기술의 보편화는 이런 본질적 관계성을 강화하고 강조하는 역할을 할 수 있지만 관계성을 창출하지는 않는다. 예를 들어, 페이스북은 인간관계성에 내재된 연결에 대한 욕구와 관행을 기발하게 포착한 방법 중 하나일 뿐이다. 마크 저커버그는 소셜 네트워킹을 발명하지 않았다; 그는 그저 한 도메인 아래 사회성(sociability)을 조직했을 뿐이다.

이런 주장은 네트워크 기술과 새로운 네트워크 조직 형태가 사회 발전에 아무런 영향을 미치지 않는다고 말하는 것은 물론 아니다. 당연히 영향을 미친다. 그러나 이 기술과 조직 형태는 외부 세계로부터 등장하는 것이 아니다. 그것들은 내부의 사회적 관계를 구체화하고 추상화하는 형식으로 등장한다. 가장 강력하고 널리 퍼진 네트워크 ‘기술’인 돈을 생각해 보라. 언뜻 보기에 돈은 삶의 거의 모든 영역에 영향을 미치고 왜곡하는 외적 관계로 볼 수 있다. 그러나 맑스는 돈을 내적 관계의 추상으로 간주했다. 그의 이런 인식은 자본론의 마지막 장에서 매우 강력하게 (그리고 유머러스하게) 표현되었다. 맑스는 식민지에서 자본주의적 관계의 진실 - 매매할 수 있는 임금 노동자가 없다면 돈은 의미가 없다 - 을 발견한 영국 정치인 E.G. Wakefield을 다음과 같이 묘사했다:

“Mr. Peel은 영국에서 호주 서부 스완 강 지구로 5만 파운드에 달하는 생계 수단과 생산 수단을 가져가야 했다고 불만을 털어놓았다. Mr. Peel은 심지어 노동자 계급, 남자, 여자 그리고 어린이 3,000명을 데려가는 선견지명까지 발휘했다. 그러나 그가 목적지에 도착했을 때 그는 침구를 정리하거나 강에서 물을 날라 줄 하인 없이 남겨졌다. 불행한 Mr. Peel은 호주 스완 강 지역에 모든 것을 가져갔지만 잉글랜드의 생산관계는 가져가지 못했다!”

여기에서 맑스는 “자본은 물건이 아니라 물건을 매개로 한 사람들 사이의 사회적 관계”라는 그의 유명한 주장을 입증한다. 착취(exploitation)는 자본주의 하에서 이 관계의 조건을 묘사한다.

맑스에게 있어 착취는 ‘필연적’으로 관계적 개념이다. 착취는 오직 내적 관계 철학에서만 나올 수 있다. 착취하는 사람들은 잉여 가치 창출을 위해 착취당하는 사람들을 필요로 하지만, 자본주의 체제에서 착취당하는 사람들은 생존을 위한 노동력 판매를 위해 착취하는 사람들을 필요로 한다. 맑스의 착취 이론은 특정 개인/집단의 성공이 다른 개인/집단의 박탈과 인과 관계가 있다는 관찰 이상의 것이다.

맑스의 착취 이론은 사회 내 특정 계급의 ‘존재’가 다른 계급의 ‘존재’에 의존한다는 관찰에서 시작한다. 실제로 헤겔의 주인/노예라는 두 이상적 카테고리와 마찬가지로, 착취자와 피착취자는 그들의 정체성 유지를 위해 서로를 필요로 한다. 즉, 맑스의 착취 이론은 내적 관계로 구성된 필연적으로 공유된 세계의 존재를 전제로 한다.

카스텔과 같은 네트워크 이론가들은 착취의 존재를 인정하지만, 착취를 과정이 아닌 사건인 ‘외적’ 관계로 이해한다. 특정 시공간에서 이 착취라는 사건은 다른 시공간보다 더 자주 발생하지만, 여기에서 착취는 관계(relata)의 존재에 필연적인 것으로 간주되지 않는다.

하지만 우리의 주장을 여기서 끝낸다면 불충분한 것이 될 것이다. 맑스의 과정-관계적 존재론과 그 존재론에서 나온 착취 이론은 ‘모순’(contradiction)의 중요성을 논하지 않고서는 이해할 수 없다.

3.3. 모순(Contradiction)

모순은 ‘어떻게’ 그리고 ‘왜’ 변화가 일어나는지 이해하는 능력을 우리에게 제공한다. 모순은 한 시스템 내에서 서로에게 의존하는 동시에 서로를 부정하는 두 구조적 원칙의 존재를 의미한다. 자본주의는 모순과 그 모순의 관리에 있어 상대적 성공과 실패로 정의할 수 있다는 것이 통설이다. 과정은 내적 ‘모순’ 관계를 통해 시작되기 때문에, 모순은 과정과 내적 관계에 대한 맑스의 이해를 하나로 묶는 원리이기도 하다.

맑스의 과정-관계적 존재론과 그의 착취 이론에 있어 모순의 중요성은 아마도 카스텔의 접근법과 대조함으로써 가장 잘 드러날 것이다. 카스텔은 모순을 최소화하는 권력 모델을 제시한다. Mike Wayne이 지적하듯이, 카스텔의 발전 방식은 “때로는 자본주의의 적대적 모순을 초월한 새로운 생산양식처럼 의심스럽게 들린다.” 발전 방식/생산 양식이라는 이원성을 도입함으로써 카스텔은 특정 계급 관계 내 모든 지식의 기원을 경시한다. 결국 맑스의 생산 양식 논쟁에 존재하는 생산력과 생산관계 간 변증법적 모순을 무력화한다.

카스텔에게 있어 권력은 정의상 중심이 없는 ‘흐름의 공간’을 통해 순환한다는 것을 기억해야 한다. 대신 권력은 포함과 배제를 통해 작동한다; 가치 있는 것은 등록하고 그렇지 않은 것은 거부한다. 카스텔은 앞서 언급한 ‘블랙홀’과 같은 권력에 대한 설명에서 발생하는 부당함(injustices)을 비판하는 것을 두려워하지 않는다. 그러나 그의 이런 비판은 오직 ‘서술’만을 제공할 뿐 ‘설명’을 제공하지는 않는다. Massimo De Angelis가 이 문제점을 잘 포착했다:

“우리가 권력을 흐름으로 이해한다면 아무리 이 메타포가 통찰력이 있다 하더라도 사회적 관계의 흐름과 그 사회적 관계의 실행 ‘방식’ 면에서 이 ‘흐름’을 형성할 때까지 권력은 하나의 사물(유동적이지만 여전히 사물)로 남아 있다. 왜냐하면 ‘관계’로서 권력의 실행이 어떻게 권력을 움직이게 하는지 설명되지 않기 때문이다. 나는 자본의 흐름을 국가 간 금리 차이라는 관점에서 사물로 이해할 수 있다. 그러나 내가 이 움직임을 자본의 움직임 혹은 이 움직임의 위협 ‘덕분에’ 두 나라 국민의 삶이 어떻게 구조적으로 경쟁하는지와 같은 폭넓은 문제의식과 이 자본의 움직임을 연계 시킨다면, 그리고 내가 이 자본 움직임의 ‘배경’을 이해하고 문제시한다면, 이와 같은 권력 개념에 대한 이해는 급진적 대안 관점에서 보면 쓸모없는 것이 된다.“

네트워크를 중심으로 구성된 사회로의 전환에 대한 카스텔의 이론이 아무리 정교하고 상세하다고 해도 그 핵심은 여전히 전통적 인과관계 서술 형식에 기반을 두고 있다. 사회 변화에 대한 그의 설명은 헤겔이 “나쁜 무한성”(bad infinity)이라고 언급한 것이다: ‘원인’과 ‘방법’에 대한 설명에 결코 도달하지 못하는 이전 효과로 인해 발생한 끝없는 일련의 원인들.

이런 사고방식은 앞에서 논의한 바와 같이 ‘원인”(cause)을 시스템 ‘내적’인 것이 아닌 ‘외적’인 것으로 이해하려는 경향 때문이다. Ollman(2003)은 다음과 같이 말한다:

“비변증법적 사상가들은 ‘외부 선동자’(outside agitator)에 대한 끊임없는 탐색에 몰두하는 반면, 변증법적 사상가들은 모든 변화의 주된 책임을 시스템의 내적 모순 혹은 변화가 발생한 시스템에 돌린다.”

맑스의 과정-관계적 존재론과 카스텔과 같은 네트워크 이론가들의 존재론을 가장 명확하게 차별화하는 것은 헤겔 변증법 철학의 유무 여부다. 맑스는 착취 관계를 통해 헤겔의 관념론적 모순 개념을 구체화할 수 있었다. 자본주의 하에서 착취는 모순의 중심 원천이자 표현이다. 왜냐하면 “노동자는 노동력의 추상적 단위이자… 특정 기술, 지식 그리고 창의성을 가진 구체적 개인이기 때문이다”(Jessop, 2003).

그러나 모순을 예측 가능한 목적론적 방식으로 작동하는 것으로 이해해서는 안 된다. 모순은 필연적으로 “개인, 사건, 사회 운동 등은 그것이 발생하는 사회적 자연적 전체의 모든 다른 측면에 의해 구성된다”라는 “과잉 결정”(overdetermination)을 의미한다. 모든 독립체(entity), 역사의 모든 측면은 그것의 과잉 결정 인자들에 의해 끊임없이 여러 다른 방향으로 밀고 당긴다는 점에서 모순된다. 실제로 역사는 “과잉결정의 밀도 높은 네트워크” 또는 알튀세르의 유명한 구절인 “주체 없는 과정”(a process without a subject)으로 생각될 수 있다.

Resnick과 Wolff (2006)는 맑스의 과정-관계적 존재론에서 모순이 수행하는 역할을 강조하기 위해 알튀세르의 “과잉 결정” 개념을 발전시킨다. “모든 존재의 모순은 그 존재가 변하도록 강제한다 (즉, 모든 존재를 과정으로 만든다).” 따라서 맑스의 과정 개념화는 내적 관계 내 그리고 내적 관계 사이에 내재된 모순을 통해 역동성을 달성한다. 이제 우리는 ‘원인’과 ‘결과’라는 언어를 뒤로하고 ‘과잉 결정된 구성성의 논리’(logic of overdetermined constitutivity)로 들어간다.

하트와 네그리는 “다중’과 ‘제국’의 구성을 설명하기 위해 네트워크 메타포를 호출하면서 ‘정보 네트워크가 생산의 집단성과 상품의 개인적 유용 사이의 자본주의적 모순을 악화시킨다’는 것을 인정했다. 실제 이 모순은 ‘제국’과 ‘다중’ 사이 적대적 관계의 핵심을 형성한다. 그러나 이것은 정보 자본주의의 핵심적 모순일 수 있지만, ‘미결정적’(underdetermined) 모순이라고도 볼 수 있다. 그 이유는 하트와 네그리가 ‘제국’으로 이해하는 자본과 ‘다중으로 이해하는 노동 내 복잡한 계급 역학과 모순을 철저히 연구하지 못했기 때문이다. 비판자들이 하트와 네그리 주장의 주관주의적이고 지나치게 낙관적 어조임을 지적할 때 비판자들은 정말로 과잉 결정의 부재를 지적하고 있는 것이다.

확실히 자본은 착취를 통해 “자본과 임금노동의 상호의존성을 전제하고 재생산하는 관계”이다. 그러나 “자본-관계는 또한 필연적으로 많은 자본을 의미한다. 왜냐하면 자본주의 생산 양식의 특징적 경향은 기업들 간 경쟁적 투쟁을 통해서 작동하기 때문이다. Alex Callinicos에 따르면 우리는 자본주의 생산 양식을 두 모순된 관계의 구성으로 이해할 수 있다: 자본가와 노동자라는 ‘수직적 관계’ 그리고 ‘많은 자본’들 간의 ‘수평적 관계’.

Callinicos의 이 지적을 인용하는 것은 ‘제국’의 수평적 카테고리에 모순 개념을 다시 소개하기 위함이다. ‘다중’ 역시 마찬가지이다. 예를 들어, 착취당하는 다중은 그 자체도 적대적으로 착취하는 계급과 착취당하는 계급으로 구성되어 있다. 우리에게 필요한 것은 무수한 초국가적 생산 네트워크와 ‘다중’을 구성하는 “모순적 계급 지위”(contradictory class positions)에 대한 설명이다. 다중 ‘내’ 착취 관계를 외면함으로써 네트워크 메타포의 수평화 눈가림 속임수는 다시 한번 마법을 부릴 수 있기 때문이다.

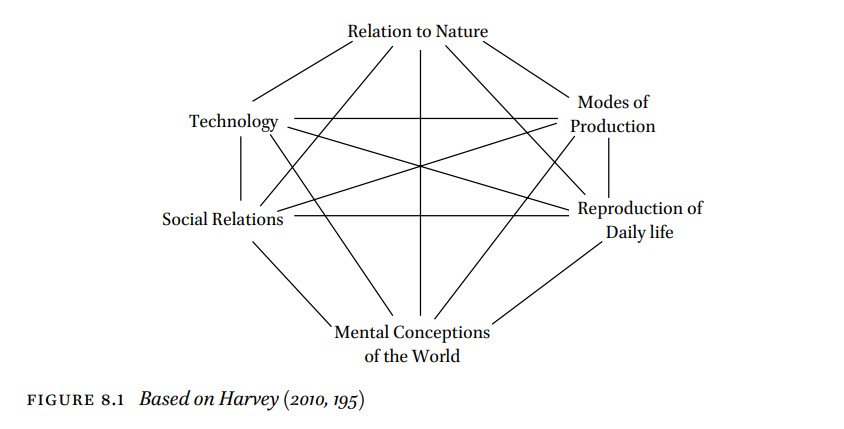

“과잉 결정” 접근법은 맑스의 변증법을 설명하기 위해 데이비드 하비가 그린 아래 다이어그램을 통해 시각화할 수 있을 것이다(see Figure 8.1). 하비의 다이어그램에서 사회 변화의 결정적 힘으로 각 ‘허브’는 서로 분리될 수 있지만, 전체적 이해를 위해서는 모든 허브를 “생태적 전체성”(ecological totality) 내 역동적 순간으로서 관계적으로 그리고 변증법적으로 고려해야 한다. 이 설명 과정은 계속 진행 중이다: 완료, 종료 혹은 최종 목적지도 없다.

모든 내적 관계는 모순이라는 인식, 그리고 결과적으로 과잉 결정적이라는 인식을 통해 우리는 맑스의 과정-관계적 존재론이 어떻게 그 역동적 형태를 달성하는지 볼 수 있다. 결과적으로, 그러한 과정-관계적 접근은 맑스의 착취 이론에 새로운 생명을 불어넣으면서 우리로 하여금 착취 이론의 동시대 관련성을 이해할 수 있게 한다.

4. 결론: 네트워크와 착취 (Conclusion: Networks and Exploitation)

이 챕터에서 나는 두 주요 과제를 해결하려고 노력했다. 첫 번째 과제는 모든 메타포와 마찬가지로 네트워크 메타포의 압도적 인기는 권력과 무관하지 않다는 것을 입증하는 것이었다. 우리가 사는 세계를 묘사하기 위해 우리가 선택하는 방식은 직접적으로 정치적 의미를 가진다. 네트워크 메타포가 현대 사회를 관통하는 새로운 조직 형태를 조명할 수는 있을지는 모르지만, 사회적 비평의 초점을 배제의 문제에 맞춤으로써 착취 과정을 무시하는 결과를 가져왔다. 배제는 중요하고 명백한 부당함이지만 카스텔과 다른 네트워크 학자들이 주장하는 것처럼 ‘네트워크 사회’의 두드러진 양식도 아니고, 착취도 배제의 파생 형태가 아니다. 한편, 이 챕터에서 나는 착취를 네트워크의 ‘사각지대’라고 강조했지만, 이것이 ‘배제’는 신기루에 불과하다는 것을 의미하지는 않는다. 우리에게 필요한 것은 배제와 착취 과정 간 ‘내적 관계’를 더 잘 이해하는 것이다.

그렇게 말했지만 ‘배제’는 사회 비판의 중심 주제로서 아쉬운 점이 많다. 사회적 현실의 역동성에 대한 기본적 이해를 제공한다는 점에서 사실 ‘착취’가 더 나은 개념이다. 그러나 우리는 볼탕스키와 치아펠로의 안내를 따라 ‘연결주의자’(connexionist)의 세계에 보다 적합한 새로운 착취 이론을 만들어내는 대신 그러한 세계에 대한 착취 이론이 이미 존재하고 있음을 알아야 한다. 맑스의 착취 이론이 그것이다.

두 번째 과제는 맑스의 착취 이론이 현대 ‘정보 자본주의’(informational capitalism) 내 권력 비판과 왜 여전히 관련이 있는지를 보여주는 것이었다. 이를 위해 나는 어떻게 네트워크 이론이 맑스의 존재론과 많은 것을 공유하는 과정-관계적 존재론에 뿌리를 두고 있는지 밝히고자 했다. 맑스의 ‘과정’과 ‘관계’에 대한 이해 그리고 ‘모순’에 대한 그의 인식은 마누엘 카스텔과 같은 현대 네트워크 이론가들뿐만 아니라 하트와 네그리와도 대조된다. 맑스와 현시대와의 연결 고리는 바로 이 ‘과정-관계적’ 관점이다. 이는 동시에 비평을 다시 활성화할 수 있게 하는 핵심 차이점이기도 하다.

Peter Marcuse는 카스텔이 “배제한 자가 없는 배제당한 자”를 만들어냈다고 비판한다. 나는 이것이 카스텔에 국한되는 비판이 아니라고 생각한다. 이런 식의 비판은 네트워크 메타포를 향한 모든 사회 비평에 내재되어 있는 것처럼 보인다. 네트워크 이론가들은 권력을 네트워크의 “참여 규칙”(rules of engagement)을 정하는 프로토콜을 통해 작동하는 탈 중심적 ‘흐름’(flow)으로 생각하기 때문이다. 이런 푸코식 권력 개념 - 권력이 서로 연결된 네트워크에서 끊임없이 형태를 변화하며 사회에 스며드는 - 은 종종 고정된 외부 위치에서 나오는 ‘자원’으로 권력을 이해하는 것처럼 보이는 맑스주의와 종종 대조된다. 그러나 이번 챕터에서 설명한 맑스의 과정-관계적 존재론과 그에 따른 착취 이론은 맑스주의에 대한 그런 해석이 잘못된 것임을 보여준다.

마지막으로, Bertell Ollman은 맑스의 과정-관계적 존재론 뒤에 있는 목적을 깔끔하게 요약했다:

“맑스의 관심사는 무엇인가가 왜 변화하기 시작했는지(마치 그전에는 변화하지 않은 것처럼)에 대한 것이 아니라, 이 변화가 가져올 수 있는 다양한 형태 그리고 변화가 멈춘 것처럼 ‘보이는’ 이유에 대한 것이다. 마찬가지로, 관계가 어떻게 구축되었는지 (마치 그전에는 관계가 존재하지 않은 것처럼)에 대한 것이 아니라, 변화가 취하는 서로 다른 형태들 그리고 왜 기존 관계의 측면들이 독립적으로 ‘보일 수’ 있는지에 대한 것이었다.”

우리가 우리의 창을 통해 밖을 내다볼 때 세계는 생각보다 훨씬 더 유동적이고 상호 연결되어 있는 것처럼 보이기 때문에 그 겉모습에 우리는 사로잡히기 쉽다. 실제로 우리가 보는 모든 곳에서 우리는 네트워크를 볼 수 있다. 하지만 우리가 던져야 할 질문은 왜 세상은 다른 형태가 아닌 특정 형태를 통해 그 모습을 드러내는가 하는 것이다. 이 특정 형태들은 정말 새로운 것일까? 그렇다면 그것들은 어디에서 왔을까? 이런 질문은 맑스의 착취 이론이 대중의 인식과 달리 위계적 산업자본주의 세계의 유물이 아니라 현대 정보 자본주의 내 권력을 비판하는 데 매우 적합한 사회관계 이론임을 깨닫게 한다.

'세상 이야기' 카테고리의 다른 글

| 자본주의에서 커뮤니케이션의 상품화 (2/5): 상품 물신성 그리고 끊임없는 상품화 - 디지털 자본주의 이해하기 (9) (0) | 2023.05.10 |

|---|---|

| 자본주의에서 커뮤니케이션의 상품화 (1/5) - 디지털 자본주의 이해하기 (9) (0) | 2023.02.28 |

| 계급의 시대는 가고 네트워크의 시대가 도래했는가? (1/2)- 디지털 자본주의 이해하기 (8) (0) | 2022.12.11 |

| 페이스북에서 우리는 노는 것일까 일하는 것일까? - 디지털 자본주의 이해하기 (7) (0) | 2022.08.31 |

| 신속한 자본 순환을 위한 디지털 기술의 발전(2/2) - 디지털 자본주의 이해하기 (6) (0) | 2022.08.15 |