역자 머리말

이번 챕터의 소개 제목으로 자극적 대조법을 사용했다. 즉 계급의 ‘수직적’ 특성/이미지와 네트워크의 ‘수평적’ 특성/이미지를 대조시켰다. 21세기, 산업과 일상생활의 디지털화가 하루가 다르게 이루어지고 있으며, 이에 따라 우리 사회 구조도 과거 굴뚝 산업 시대와 다른 모습으로 변모해가고 있다. 이런 상황에서 사회학적으로 관심이 집중되는 대목은 그렇다면 ‘계급’이라는 사회학적 개념도 굴뚝형 2차 산업 시대를 반영한 구시대 개념이기 때문에 역사의 뒤편으로 넘기고, 디지털화된 21세기 산업 사회를 반영하는 새로운 시대적 개념을 생성할 필요가 있느냐는 것이다.

이번 챕터는 이 관전 포인트를 염두에 두고 읽는 것이 필요하다. 사실 이 관전 포인트는 21세기 사회를 이해하려는 많은 좌파 학자들의 글을 읽을 때의 기본 출발점이기도 하다. 이들의 글은 과연 21세기를 ‘수직적’ 계급 사회가 아닌 ‘수평적’ 사회로 이해해야 하느냐는 질문에 대한 각자만의 대답의 과정이다. 이 챕터에 등장하는 ‘네트워크’라는 개념은 그 이미지에서 느낄 수 있듯이 현 디지털 사회의 ‘수평성’을 상징하는 개념 중 하나이다.

이 수평성은 다른 측면의 사회학적 개념에서도 발견된다. 대표적인 것이 ‘인종’ 혹은 ‘에스니시티’(ethnicity)다. 글로벌화가 가속하는 21세기에 각 지역 국가와 공동체는 급속도로 다인종, 다문화 되어가면서 그 사회의 계급적 성격이 가리어지는 경향을 보인다. 예를 들어, 본격적인 이민자 유입이 이루어지기 전 20세기 중반의 영국은 같은 인종/문화의 백인 사회 구성원으로 이루어졌기에 사회학적 관심은 오롯이 계급에 집중할 수 있었다. 하지만 2022년 현재, 영국을 포함한 대부분 서구 선진국은 많은 이질적 이민자들을 사회 구성원으로 포함하고 있으며, 이들 이민자는 수용 국가의 산업과 사회에 편입되었다. 이에 따라, 사회학자들은 한 사회의 계급적 성격과 인종/문화적 성격을 동시에 고려해야 그 사회의 시대적 개념을 온전히 추출할 수 있는 상황에 직면했다. 이 과정에서 어떤 이들은 의도적이든 아니든 계급보다는 인종/문화의 충돌에 좀 더 초점을 맞추는 경향을 보이는 반면, 많은 좌파 학자들은 이런 접근을 피상적이며 심지어 상위 계급의 기득권을 교묘히 보호해 주는 접근이라고 비판한다. 그러면서 이들은 인종/문화는 겉에서 보이는 표면의 물살일 뿐 심연의 계급성은 본질에서 변함이 없다고 주장하면서, 이 계급성이 인종/문화성에 가려지는 과정을 밝혀내려고 시도한다.

이 챕터의 저자는 이런 관점에서 ‘네트워크’라는 21세기 유행 적 메타포가 과연 ‘계급’을 대체하는 새로운 시대적 개념으로 등극할 자격이 있는지를 비판적으로 묻는 질문으로 그의 글을 시작한다.

이 글에는 ‘metaphor’란 단어가 아주 자주 등장한다. 다들 알다시피 사전식 번역을 보게 되면 ‘은유’가 이 영어 단어에 상응한다. 하지만 ‘사전식’이라는 표현에서 짐작할 수 있듯이 이 단어의 미묘함을 전달하는 데는 많이 부족하다. 그리고 metaphor란 단어는 사용되는 문맥에 따라 그 의미가 조금씩 색깔을 달리한다. 따라서 많은 이들이 이 단어의 적확한 한국어 번역에 시간을 허비하는 대신 ‘메타포’라고 외래어처럼 사용하면서 그 단어의 의미에 대한 감각을 독자 스스로 갖도록 공을 독자에게 넘기곤 한다. 나 역시 이번 글에서 metaphor는 메타포로 쓴다. 어떤 이는 메타포를 ‘어떤 것을 머릿속에 떠올릴 때 느껴지는 느낌’이라는 감성적 문학적 정의를 시도하기도 하는데, 학문적인 이 글에서 메타포는 ‘비유적 개념’에 가깝다. 즉 느낌보다는 개념이다.

저자 Robert Prey는 네덜란드 University of Groningen에서 기술, 자본주의 그리고 문화의 상관관계에 대해 연구하고 있다.

====================================

네트워크의 사각지대: 배제, 착취 그리고 맑스의 과정-관계적 존재론 (The Network’s Blindspot: Exclusion, Exploitation and Marx’s Process-Relational Ontology)

Robert Prey

1. 소개

뉴욕 쌍둥이 빌딩을 무너뜨린 테러 네트워크에서 신용 붕괴를 가져온 금융 네트워크까지, Hardt와 Negri(2004)가 말한 것처럼 오늘날 “우리는 우리가 보는 모든 곳에서 네트워크를 볼 수 있다.” 우리 시대의 핵심적 동형성(isomorphism)과 중심적 메타포로서 네트워크의 개념은 우리가 현대 사회의 사회적 상호작용을 이해하는 새로운 “틀”(organizing framework) (Cavanagh, 2007)이 되었다.

물론 이것은 사회 비평에 몇 중요한 질문을 던진다. 어떤 의미를 이해하기 위해 우리가 의존하는 메타포, 내러티브 그리고 틀은 권력 형식과 더불어 권력 비평에 대한 상상력을 통해 구현된다. 따라서 이 글은 무엇이 똑바른 질문이 되어야 하는가를 묻는 것으로 시작한다: ‘네트워크 메타포는 권력에 대한 우리의 이해를 어떻게 구축하는가?’

이어지는 글에서 나는 네트워크 메타포가 권력에 대한 일차원적 이해를 촉진한다고 주장할 것이다. 왜냐하면 이 메타포는 포함/배제(inclusion/exclusion)라는 이분법에 매달리면서 착취(exploitation) 관계를 외면하기 때문이다. 네트워크 사고와 배제 간 상동성(相同性: homology)에 대한 이유가 권력 자체만을 생각하는 것의 부적절함과 함께 논의될 것이다. 그런 다음, 잉여가치에 대한 착취가 확고히 정착된 세계의 권력에 대해 맑스가 어떻게 비판했는지를 알아볼 것이다. 그러나 이 글은 이데올로기 비평 관점에서 네트워크 메타포를 무차별적으로 비판하는 대신, 네트워크 이론가들과 맑스가 공유한 내가 소위 “과정-관계적 존재론”(process-relational ontology)이라고 부르는 공통적 존재론적 기반을 먼저 인식함으로써 재구성적 접근을 취할 것이다. 이렇게 공통된 입장에서 출발함으로써 맑스가 ‘과정’을 구체화하고 ‘관계’를 내면화하는 차별적 경로를 재구성하는 것이 가능할 것이다. 이런 차별화된 접근을 통해 맑스 연구에서 착취 개념의 중요성 그리고 대부분 네트워크 이론가들이 착취 개념을 무시하는 배경을 이해할 수 있다.

그러나 네트워크 이론가들과 맑스의 비교에 앞서 먼저 네트워크 메타포, 그 편재성(ubiquity) 그리고 그것이 수반하는 비판 방식에 대해 알아본다.

1.1 네트워크 메타포

미디어에서 ‘네트워크’ 혹은 ‘네트워킹’이란 용어가 끊임없이 사용되면서 우리는 이 용어가 피상적인 유행어라는 인상을 받을 수 있다. 그러나 일부 학계는 ‘네트워크’에 대한 연구를 새로운 초과학(super-science)과 사람들이 갈망해 온 “모든 것의 이론”의 기초가 될 수 있는 유력한 이론으로 간주한다. ‘네트워크 사회’의 선도적 이론가 중 한 명인 마누엘 카스텔(Manuel Castells)은 “네트워크 이론은 생물학적 네트워크, 신경 네트워크, 디지털 네트워크 그리고 인간 커뮤니케이션 네트워크의 근본적 공유를 통해 자연과 사회의 이해를 위한 공통 언어와 공통 접근 방식을 제공할 수 있을 것이다”라고 주장한 바 있다. 그의 주장의 진위와 관계없이 “리서치 어젠다로서 네트워크에 대한 공통 관심은 물리학과 사회학을 하나로 묶었고, 수학자, 사회학자, 심리학자 그리고 생물학자를 한자리에 모이게 했다.”

미디어와 커뮤니케이션 이론가들에게 네트워크 형식은 ‘뉴 미디어’의 핵심 특성 중 하나로 널리 이해되고 있다. 실제로 ‘네트워크’는 Allison Cavanagh(2007)의 표현처럼 정보 혁명의 상징적 단어 중 하나이다. 특히 인터넷은 네트워크 세계의 “금본위제’(gold standard)로 받아들여지면서, 최근 몇 년간 “세계에서 가장 열심히 일하는 메타포”로 부상하고 있다. 물론 ‘네트워크’ 개념을 최신 기술 형태로 좁게 이해하는 것은 빈곤한 관점이다. 분명 네트워크는 현대 발명품이 아니다. 네트워크는 역사를 통틀어 모든 사회에 존재했다. 그러나 “현대의 사회적 환경은 역사상 처음으로 사회 전체 구조를 관통하여 네트워크의 보급 확대를 위한 독특한 기반을 제공하고 있다”라고 카스텔과 다른 현대 학자들은 믿는다. 기술적, 정치적 그리고 문화적 요소들의 독특한 조합으로 말미암아, 이전까지 지배적이었던 계층적 형태의 조직하에서 네트워크가 등장했다고 그들은 “네트워크 메타포의 부상”을 설명하고 있다.

그러나 만약 우리가 메타포라는 것이 단지 현상을 묘사하기 위한 것이 아니라 현상을 조작하기 위한 것, 즉 메타포가 우리가 이해하려는 세계를 적극적으로 구성하는 것이라는 생각을 받아들인다면 우리는 우리가 선택하는 메타포에 노골적인 정치적 함의가 포함되어 있다는 것을 인정해야 한다. 이것은 메타포 사용에 반대한다는 주장이 아니다. 존 어리(John Urry)가 말한 것처럼 “사회과학적 연구는 메타포로 이루어지며, 많은 이론적 논쟁은 서로 다른 메타포 간 논쟁이다.” 우리는 우리가 사용하는 메타포의 유형과 그 메타포가 사회적 실체에 대한 우리의 인식 형성에 미치는 영향에 대해 신중하게 접근해야 한다. 이에 따라 네트워크 메타포가 사회적 정치적 비판에 대한 우리의 이해를 어떻게 변화시키는지를 다음 섹션에서 검토할 것이다. 나는 이 섹션에서 네트워크 메타포가 포함과 배제라는 이분법에 초점을 맞추기 때문에 착취의 문제를 외면한다고 비판할 것이다.

1.2 네트워크 메타포와 “배제’: 상동성 (The Network Metaphor and ‘Exclusion’: A Homology)

현대 사회 정치 이론가들 사이에서 오늘날의 권력과 불평등 관계는 착취를 통해서가 아니라 배제(exclusion)를 통해 작동한다는 것은 거의 정설로 받아들여지고 있다. 예를 들어, 사회학자 스콧 래쉬(Scott Lash)는 착취가 권력의 중앙에 위치하는 것을 멈추었고, 대신 “상대적으로 소외된” 엘리트들의 자기 배제를 포함한 배제로 대체되었다고 주장한다. 이와 유사하게 그의 최근 저서에서 카스텔은 다음과 같이 주장했다:

“모든 네트워크에서 공통으로 발견되는 권력 행사를 둘러싼 기본적 형식이 있다: 네트워크로부터의 배제… 네트워크 세계에는 권력으로부터의 배제라는 널리 퍼져있는 형식이 있다: 지구상에서 가치 있는 모든 것은 포함하지만 가치 없는 것은 배제한다. “

카스텔의 위 인용문에서 우리는 그가 배제를 “권력 행사의 기본적 형식”으로 볼 뿐만 아니라, ‘배제’와 ‘권력’이 실제로 하나의 개념처럼 변화한 것으로 보고 있다는 것을 알 수 있다. 카스텔과 다른 사회 이론가들에 따르면, 만약 네트워크와 연결성(connectivity)이 삶의 지배적 논리 혹은 메타포라면 억압은 이 네트워크로부터의 단절로 정의된다. 영국의 지리학자이자 이론가인 나이젤 스리프트(Nigel Thrift)가 이 상황을 잘 묘사했다: “연결의 새로운 형식은 단절의 새로운 형식을 창출한다.”

카스텔에게 있어 네트워크 사회를 특징짓는 새로운 공간 논리의 등장은 초연결이라는 가변적 지리에서의 물리적 공간의 파편화와 그가 “제4세계”라고 칭한 “블랙홀”을 통해 표현된다. 이 “사회적 배제의 새로운 지리”는 사하라 이남 아프리카, 미국의 도심 빈민가, 프랑스의 교외 그리고 아시아 거대 도시의 판자촌을 포함한다. 따라서 배제는 현대 ‘정보 자본주의’의 지배적 부작용이 되어간다. 한 평론가에 따르면 카스텔에게,

“...세계 인구의 많은 부분은 그렇게 많이 억압받지 않는다. 대신 부와 권력의 세계적 흐름으로부터 버려지고, 가치가 없다고 평가되어 무시될 뿐이다… 전체주의 체제가 그들의 시민에게 가하는 억압은 정보 자본주의의 광범위한 무시로 대체된다. 이런 무시 속에서 부자들이 사는 동네 입구 게이트에서 서성이는 사람들은 원하지 않는 이민자로 취급되거나 “불필요한” 인구로 간주한다.”

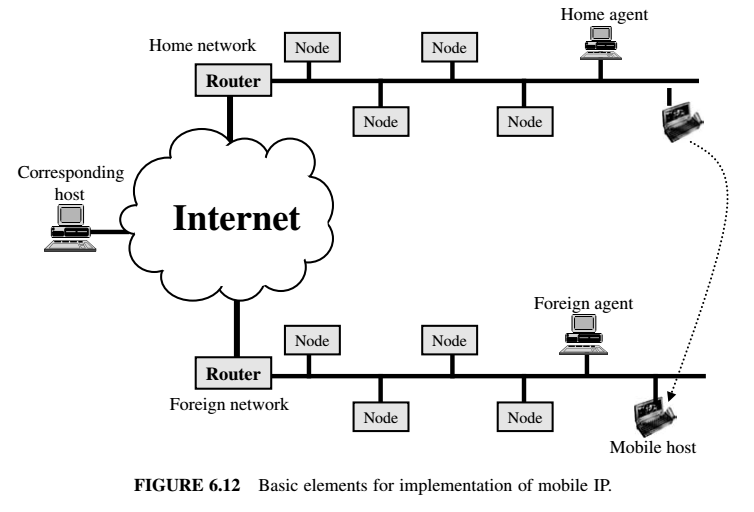

‘네트워크 사회’에서 권력은 네트워크 게이트키핑을 통해 행사된다. 사회 구성원들은 “가치 있는 자원을 축적하는 네트워크를 구축한 다음, 이 네트워크에 가치를 추가하지 않거나 이 네트워크 프로그램을 지배하는 이해관계를 위태롭게 하는 사람들의 네트워크 접근을 차단하는 게이트키핑 전략”을 통해 그들의 권력 지위를 공고히 한다. “만약 네트워크의 노드(node)가 유용한 기능을 수행하지 못한다면 네트워크에서 서서히 사라지면서 네트워크는 생물학적 과정에서 세포가 그러한 것처럼 자체적으로 재배열을 한다.” 네트워크의 지속적 생존에 필요하고 유용한 모든 것을 등록하고, 대신 쓸모없거나 해로운 모든 것을 제거하는 형식으로 네트워크는 “포함과 배제라는 이분법적 논리를 작동시킨다.”

권력의 개념화에 있어 가장 중요한 점은 권력은 개인화된 결정을 통해 구축되는 것이 아니라 네트워크가 설정한 프로토콜에 의해 구축된다는 것이다. 여기에서 프로토콜은 겉으로 보기에 자율적인 에이전트를 서로 묶어서 상호 작용하게 하여 네트워크를 형성하는 메커니즘을 의미한다. “공유 프로토콜 없이는 네트워크도 없다.” 프로토콜은 권력이 네트워크 내 개별 에이전트의 행위와 분리되도록 하면서 네트워크 시스템을 구성한 규칙과 규정에 권력을 종속시킨다. 배제는 네트워크를 중심으로 형성된 사회에서 지배적 정치적 도구로서 완벽하게 자리 잡고 있다. 이런 사회에서는 지속해서 변화하는 친화적 링크에 계속 연결되어 있는 것이 궁극적 목표가 되고, 권력은 특정 ‘계급’, 개인 혹은 기관에서 발견되지 않는다. Daniel Béland(2007)는 다음과 같이 설명한다.

“... 사회적 배제는 주로 소득 격차에 초점을 맞춘 불평등의 수직적 모델과 달리 수평적이고 공간적 메타포에 기반을 둔다. 사회적 배제 패러다임의 관점에서 보면, 사람들은 계급 혹은 소득분배 구조에서처럼 ‘위’ ‘또는 ‘아래’보다는 주류 사회의 ‘안’ 또는 ‘밖’에 위치하게 된다.”

네트워크 메타포는 또 수평적이고 공간적 메타포다. “세계는 평평하다”. 왜냐면 점점 더 네트워크화되기 때문이다. 이것이 네트워크 메타포와 “배제의 주제”(the theme of exclusion) 간 상동성(homology)의 근거다(Boltanski and Chiapello, 2006). 그들의 기념비적 저서 ‘새로운 자본주의 정신’(The New Spirit of Capitalism)에서 프랑스 학자 볼탕스키(Luc Boltanski)와 치아펠로(Ève Chiapello)는 “배제라는 주제”는 “명백히 네트워크 메타포를 중심으로 구성된 사회에 기반을 두고 있다”라고 설득력 있게 주장한다.

“우리 관점에서 연결론적 세계의 구축을 동반한 네트워크 측면에서 사회적 세계라는 정의의 매우 빠른 확산은 배제와 포함의 역동성 - 초기에는 주변부 그룹의 운명과 연계되었다 - 이 이전에 사회적 불행과 그 불행을 치료하는 수단으로 상징되었던 사회적 계급에 할당되었던 자리를 어떻게 차지하게 되었는지를 이해할 수 있게 한다.”

따라서, 볼탕스키와 치아펠로에 따르면, 1980년대와 1990년대 동안 네트워크에 대한 증가한 집중은 사회적 논쟁을 계급 불평등과 소득 재분배와 같은 문제로부터 멀어지게 하였다. 이제 개인 혹은 집단의 상대적 성공은 대신 네트워크를 이용하는 그들의 능력에 달렸다: 즉 네트워크에 ‘가치가 있는’ 개인 혹은 집단으로 판정받아야 한다. 이것에 실패할 경우 배제된다. 만약 어떤 주장의 성공이 그 주장의 단순성과 일관성에 의해 결정된다면 확실히 이 포함/배제의 이분법 모델은 성공할 것이다.

1.2.1 ‘배제’의 문제점(The Problem with ‘Exclusion’)

우리의 “연결적” 세계에서 배제가 비판의 대상이 될 가치가 있다는 것을 지적한다. 볼탕스키와 치아펠로도 대부분 현대 사회학 이론이 지배적으로, 혹은 유일하게 배제에 초점을 맞추는 것을 문제 삼는다. 그들이 보기에 ‘배제’는 비평의 중심축으로서 많은 단점을 드러내고 있다.

우선 ‘배제’ 담론에서 배제된 사람들은 뭔가를 결핍하거나 부정적 특성을 가진 자로 정의된다. 볼탕스키와 치아펠로는 배제의 담론이 원래 1970년대에 신체적 또는 정신적 장애를 가진 사람들의 주변화를 논의하기 위해 등장했다가 어떻게 이후 사회적 핸디캡을 가진 것으로 여겨지는 “위험한’ 인구 집단까지 포함하게 되었는지를 묘사한다. 자격의 부족은 특정 인구 집단을 배제할 때 가장 자주 등장하는 이유다. 이 자격의 부족은 “빈곤과 결함 간 연결고리, 더 정확히 말하면 빈곤과 개인 재산 간의 연결고리”와 관련되는데 볼탕스키와 치아펠로가 보기에 이것들은 개인의 책임으로 쉽게 전환될 수 있는 것이다. 이런 정의는 분명 한 걸음 후퇴한 것이다. 왜냐하면 어떤 형태로든 피해자를 비난하는 것은 “계급, 특히 프롤레타리아 계급 개념을 깨뜨린 것에 성공한 것을 의미하기 때문이다.”

“‘프롤레타리아’의 빈곤이 생산수단 소유자인 부르주아 계급의 ‘착취’ 때문이라는 사회 계급 모델과 달리, 배제 모델은 다른 사회 구성원에 대한 비난을 진행하지 않으면서 부정적인 것만 나열할 수 있다. 설사 공통적 인간성 (혹은 공통적 시민권) 덕분에 그들의 고통이 배려되고 그들에게 도움이 주어질지라도, 배제된 자들은 누구 때문에 희생된 자들이 아니다. ”

따라서 볼탕스키와 치아펠로에게 있어 ‘배제’는 “비난(denunciation)의 문제”라기보다는 “감성(sentiment)의 문제”이다. 억압받는 사람들에게 책임을 전가하는 것은 비판의 정치적 힘을 심각하게 약화시킨다; 비평가들은 관대함과 동정심에 호소하는 것 외에는 무기 선택권이 거의 없다. 하지만 배제는 “누군가의 불행일 뿐 누군가의 희생 위에 누군가 이익을 얻는 사회적 비대칭 결과가 아니다. 왜냐하면 착취와 달리 배제를 통해 누구도 이익을 얻지 못하기 때문이다.”

마지막으로, 재융합(reintegration)은 불공정이 시스템으로부터 배제되는 것으로 이해되는 세계에서 유일한 자원이다. 만약 이것이 해결책이라면, 구성원을 착취적 네트워크 혹은 시스템에 포함함으로써 발생하는 억압을 우리는 어떻게 평가해야 할까? 맑스에서 푸코에 이르기까지 비판적 사상가들이 인식했듯이 현대의 권력 체제는 통합 모드를 통해 작동한다. 푸코(1991)는 그의 저서 ‘감시와 처벌’(Discipline and Punish)을 통해 현대 권력은 생산적이라고 결론짓는다. 왜냐하면 “권력의 목표가 사회적 힘을 증가하는 것이기 때문이다. 즉 생산성을 향상하고, 경제를 발전시키고, 교육을 확대하고, 공중도덕의 수준을 높인다.“

푸코의 ‘파놉티시즘’(panopticism) 혹은 맑스의 자본주의는 경제와 정치를 융합, 즉 가치 창출과 권력 조직을 융합시킨다. 현대에서 권력 이론을 업데이트하려는 모든 시도는 가치의 창조, 추출 그리고 순환은 근본적으로 권력의 행사이자 표현이라는 것을 잊어서는 안 된다; 이런 일이 발생하기 위해서 경제와 정치는 권력의 비대칭성을 요구하는데 그 과정에서 새로운 권력관계를 생성한다. 예를 들면, 카스텔의 네트워크 사회에서는 권력 행사의 기본적 형식으로서 ‘배제’가 어떻게 경제적 생산성을 향상시키는지에 대한 설명이 명확지 않다. 대신 마르쿠제(2002)가 지적하듯, “배제된 사람들이 정말로 배제되었는지 아니면 실제로는 시스템에 꽤 유용하지만 단지 혜택에서만 배제된 것인지” 여부를 묻는 것이 필요할 것이다.

“배제 논의”의 공통적 결함은 세계가 안/밖이라는 이분법으로 구성되어 있다는 암묵적 가정이다. 만약 “한쪽에는 매우 번창하고 강한 사람들이 있고 다른 한쪽에는 비참한 상태의 약자들이 있는데, 이들 사이에 어떤 연결고리도 없어 그들이 완전히 다른 세계에 살고 있다면” 이런 이분법적 세계에서는 착취에 대한 전통적 비판이 제대로 작동하지 않는다. 이런 세계에 정말로 우리는 살고 있는 걸까? 물론 아닐 것이다. 이것이 바로 네트워크 이론가들이 배제에만 초점을 맞추었을 때 부딪치는 흥미로운 대목이다; ‘네트워크’는 세계를 공유하고 공통적인 것으로 이해하는 형식이 아니던가? “네트워크 과학”은 “연결된 시대”(connected age)를 위한 초과학이 아니던가? 여기서 우리는 모순처럼 보이는 것에 직면한다: 네트워크 메타포는 연결되고 관계적인 세계를 상정하는 동시에, 배제와 단절을 통해 지배적으로 작동하는 권력을 상정한다.

이 네트워크 메타포의 한계는 “착취의 주제”를 다시 현대 사회 비평에 도입할 것을 요구한다. 이것은 분명 획기적인 깨달음은 아니다. 그러나 이것이 받아들여진다면 우리는 아래 두 옵션 중 하나를 고려할 수 있다. 맑스주의 학자들이 택하는 가장 일반적인 반응은 ‘이데올로기 비판’(ideologiekritik) 형식이다: 네트워크에 대한 모든 논의는 이데올로기로 간주하면서 계급과 착취에 대한 분석으로의 회귀를 요청한다. 이에 대한 대안으로 볼탕스키와 치아펠로는 네트워크 담론의 많은 부분을 받아들이고 현대 “연결적”(connexionist) 세계에 더욱 적합한 새로운 착취 이론의 생성을 시도한다.

나는 제3의 접근 방식을 시도할 것이다; 이 접근 방식에서는 네트워크의 메타포와 내러티브를 뒤로하고 대신 네트워크 이론가들과 맑스의 생각 모두에서 발견되는 공통적 존재론적 틀을 검토할 것이다. 분명 맑스는 전통적 의미에서 ‘네트워크’ 이론가는 아니었다. 그럼에도, 자본을 관계로서 그리고 움직이는 가치로서 이해한 그의 생각은 네트워크 사고와 깊은 밀접함을 보여준다. 이것은 단순한 우연이 아니다. 나는 이런 밀접함이 두 사고의 ‘공통적 과정 관계적 존재론’(shared process relational ontology)에서 비롯된다고 주장하는 바이다. 이 공통 입장을 천착함으로써 우리는 맑스가 ‘과정’과 ‘관계’를 개념화하는 과정에서 밟은 독특한 그만의 방식을 재구성하는 것이 가능해진다. 그리고 이 재구성을 통해 어떻게 포함/배제라는 막다른 길로 우리를 이끌지 않으면서도 오히려 대규모 착취에 대한 비판으로 우리를 이끌 수 있는지 알 수 있게 된다.

2. 네트워크 존재론 (Network Ontology)

이제 네트워크 메타포는 뒤로하고 존재론으로 넘어가자. 우리가 존재론에 관심을 기울이는 순간, 네트워크 메타포는 소크라테스 이전의 그리스 철학자 헤라클레이토스(Heraclitus)까지 거슬러 올라가는 훨씬 더 오래된 철학적 입장의 현대적 버전에 불과하다는 것을 빠르게 깨달을 것이다. 내가 “과정-관계적 존재론”(process-relational ontology)이라고 부르는 이 개념을 통해 우리는 네트워크 분석에 새로운 생명을 불어넣을 것이다. 먼저 ‘과정’의 의미부터 알아보자.

2.1 과정 (Process)

네트워크 이론가들은 과정을 강조한다. 사회적 실재는 정적인 것이 아니라 활동, 변화 그리고 흐름으로 구성된다. 과정이 실체(substance)보다 선행한다는 생각은 헤라클레이토스에서 앨프리드 노스 화이트헤드(Alfred North Whitehead)에 이르기까지 과정 철학자들의 주요 주장이었다.

과정은 어떻게 네트워크와 관련이 있는가? 네트워크는 과정이 동적 패턴이다. 카스텔의 동료였던 물리학자 프리초프 카프라(Fritjof Capra)는 네트워크를 모든 생명 과정의 중심에 있게 만든 복잡성과 자율성의 새로운 과학에 대한 지칠 줄 모르는 대중 계몽자였다. 칠레의 생물학자 움베르토 마투라나(Humberto Maturana)와 프란시스코 바렐라(Francisco Varela)의 획기적 연구를 기반으로 그는 삶을 정적인 시스템이 아닌 동적 과정으로 만드는 것은 재생(renewal)과 레크리에이션의 특징이라고 주장한다. “살아있는 네트워크는 구성 요소를 변형하거나 교체함으로써 지속해서 창조하고 재창조한다. 이런 방식으로 네트워크는 거미줄 같은 조직 패턴을 유지하면서 지속적인 구조적 변화 과정을 거친다.” 따라서 네트워크는 하나의 개별 구성 요소에 의해 결정되지 않으며, 관계의 정적이고 안정적 조직에 의해 특징 지워지지도 않는다. 대신 네트워크는 상호작용의 전체 과정이며 네트워크가 자체 붕괴하는 것을 방지하는 것은 주변 환경과의 상호작용을 통해 지속해서 출현하는 속성들이다.

네트워크는 또한 일회성 상호작용이 아니라 시간이 지남에 따라 지속적이고 반복적이며 재 창조적인 상호 작용 패턴으로 특징지어진다. 따라서 과정에 대한 초점은 우리로 하여금 필연적으로 시간의 중요성에 주의를 기울이게 만든다. 과정의 관점에서, “우리가 존재로서 어떻게 우리를 만드는가에 대한 질문은 어떻게 우리가 시간 안에서 우리를 만드는지, 어떻게 우리가 시간인지, 그리고 어떻게 시간이 우리인지”와 같은 질문이다. 존재는 항상 진행 과정이기 때문에 시간이다.

많은 네트워크 이론가들이 실체론(substantialism)으로 다시 빠져드는 것은 사실이다. 네트워크에 대한 모든 논의에서 수반되는 것처럼 보이는 유비쿼터스 웹 다이어그램은 종종 시간성보다 공간성을 우선시한다. 그러나 Mustafa Emirbayer(1997)가 지적한 바와 같이, 이는 일상적 사고 패턴에서 실체론의 패권 때문이라고 할 수 있다. 서양 언어의 내재적 특징 때문에 과정이 정적 조건으로 될 수밖에 없다. 우리가 중요하게 기억해야 할 것은 네트워크 사고는 네트워크를 항상 과정적인 것으로 생각한다는 것이다.

2.2 관계 (Relations)

관계는 네트워크 관점에서 가장 주목받는 부분이라고 네덜란드 네트워크 이론가 얀 반 다이크(Jan van Dijk)(2006)는 주장한다. 관계는 모든 네트워크에 내재한 가장 기본 형식으로 이해될 수 있으며, 둘 이상의 연결된 관계가 있으면 관계는 존재한다고 말할 수 있다.

네트워크 이론가들은 사회 구성원들을 이해하기 위해서는 그들이 몸담은 기관과 구조 혹은 그들이 가진 개별적 특징과 특성을 통해서 보다는 그들이 편입된 관계를 통해 훨씬 더 많은 것을 얻을 수 있다고 믿는다. 이 믿음은 세계가 실체(substances)가 아닌 형식(forms)으로 구성되어 있다는 존재론에 기초한다. 관계적 존재론은 구성 주체들 간의 관계가 구성 주체 자체보다 존재론적으로 더 중요하다고 가정한다. Felix Stalder(2006)가 지적한 것처럼 “노드(node)가 먼저 생기고 이 노드들이 연결을 만들기 시작한다는 주장은 말이 되지 않는다. 그것이 아니라 노드가 서로를 만들고 정의하는 것은 연결을 통해서이다. 노드는 연결에 의해 생성되며 노드 없이는 연결이 있을 수 없다.”

네트워크 이론가들은 노드에 대한 관계의 상대적 중요성을 어떻게 개념화하느냐에 따라 서로 다른 입장을 취하기도 한다. 얀 반 다이크는 관계에만 초점을 맞추는 것이 아니라 “네트워크(사람, 그룹, 조직, 사회)에 관련된 단위(노드)의 특성에도 초점을 맞춤으로써 그가 “온건한 네트워크 접근”이라고 부르는 방식을 채택한다. 다른 네트워크 이론가들은 관계적 존재론을 논리적 극단으로 밀고 가면서 본질(단위 혹은 노드)은 없다고 주장한다. 행위자-네트워크(Actor-Network) 이론가 브루노 라투르(Bruno Latour)와 John Law는 그들의 접근 방식을 “급진적 관계성”(radical relationality)이라고 부른다. 이 입장은 “관계에 편입된 어떤 것도 그 자체로 고정된 의미나 속성을 갖지 않는다”는 것을 의미한다. 대신, 시스템 특정 요소의 속성, 네트워크의 특정 노드는 시스템의 다른 요소들 그리고 시스템의 다른 노드들과 연계하여 완전히 정의된다.” 그러나 모든 네트워크 이론가들이 동의한 핵심 주장을 수용하기 위해서는 이렇게까지 극단적으로 갈 필요는 없다; 모든 주체는 다른 주체와 관계를 맺음으로써 그들의 중요성을 달성하기 때문이다.

마지막으로 과정의 움직임에 의해 작동되는 우주는 필연적으로 관계적 우주이기 때문에 과정과 관계는 상호의존적인 것으로 이해되어야 한다. 사실 전진적 움직임 자체가 관계성의 자기 생성이다(Pomeroy, 2004).

이런 과정-관계적 관점은 맑스의 철학, 특히 그의 착취 이론을 이해하는 열쇠이기도 하다.

'세상 이야기' 카테고리의 다른 글

| 자본주의에서 커뮤니케이션의 상품화 (1/5) - 디지털 자본주의 이해하기 (9) (0) | 2023.02.28 |

|---|---|

| 계급의 시대는 가고 네트워크의 시대가 도래했는가? (2/2) - 디지털 자본주의 이해하기 (8) (0) | 2023.01.16 |

| 페이스북에서 우리는 노는 것일까 일하는 것일까? - 디지털 자본주의 이해하기 (7) (0) | 2022.08.31 |

| 신속한 자본 순환을 위한 디지털 기술의 발전(2/2) - 디지털 자본주의 이해하기 (6) (0) | 2022.08.15 |

| 신속한 자본 순환을 위한 디지털 기술의 발전(1/2) - 디지털 자본주의 이해하기 (6) (0) | 2022.08.06 |